Die Grundlagen der EU-Klimapolitik

-

Die Klimapolitik der Europäischen Union (EU) ist seit dem Vertrag von Lissabon (2007) zu einem zentralen Bestandteil des europäischen Verwaltungs- und Umweltrechts geworden. Rechtsgrundlage ist vor allem Artikel 191 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), wonach die Umweltpolitik der EU die Bekämpfung des Klimawandels zum Ziel hat. In Verbindung mit Artikel 192 AEUV verleiht diese Bestimmung der Union die Befugnis, durch Verordnungen und Richtlinien verbindliche Maßnahmen zum Klimaschutz zu erlassen. Auf diese Weise hat sich die EU Schritt für Schritt von einer koordinierenden hin zu einer rechtsverbindlich steuernden Umweltgesetzgeberin entwickelt.

Gleichzeitig gilt das Subsidiaritätsprinzip: Die Union erlässt Rahmenvorgaben, während die konkrete Umsetzung und die Verwaltungspraxis bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Dieses kooperative Verwaltungsmodell – auch als Multilevel Governance bezeichnet – ist das prägende Strukturmerkmal der europäischen Klimapolitik.

-

Abkürzungen und ihre Bedeutung

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

EUV Vertrag über die Europäische Union

NECP National Energy and Climate Plan – Nationaler Energie- und Klimaplan

RED III Renewable Energy Directive III – Richtlinie (EU) 2023/2413 über erneuerbare Energien

EED Energy Efficiency Directive – Energieeffizienz-Richtlinie (EU) 2023/1791

ESR Effort Sharing Regulation – Verordnung (EU) 2023/857 zur Lastenteilung

LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry Regulation – Verordnung über Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

DG CLIMA Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen Kommission

DG ENER Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission

EuGH Gerichtshof der Europäischen Union

-

Rechtliche Prämissen und Grundlagen der europäischen Klimapolitik

Die europäischen Klimaziele beruhen auf mehreren Rechtsakten, die miteinander verzahnt sind. Die Verordnung (EU) 2021/1119, das sogenannte Europäische Klimagesetz, verankert erstmals die Verpflichtung der EU und ihrer Mitgliedstaaten, bis spätestens 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Sie schreibt außerdem das Zwischenziel einer Netto-Reduktion um mindestens 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 fest und verpflichtet die Staaten, ihre nationalen Gesetze an diesen Zielen auszurichten.

Daneben verpflichtet die Verordnung (EU) 2018/1999 über die Governance der Energie- und Klimapolitik (kurz: Governance-Verordnung) die Mitgliedstaaten, sogenannte Nationale Energie- und Klimapläne (National Energy and Climate Plans, NECPs) zu erstellen. Diese Pläne decken jeweils einen Zeitraum von zehn Jahren ab und müssen alle zwei Jahre durch Fortschrittsberichte ergänzt werden. Die Europäische Kommission bewertet die Zielkonformität und kann im Fall von Versäumnissen Empfehlungen aussprechen oder ein Vertragsverletzungsverfahreneinleiten.

-

Flankiert werden diese beiden Rahmengesetze durch sektorale Rechtsakte, die im Rahmen des Fit-for-55-Pakets seit 2021 beschlossen wurden. Dazu zählen insbesondere die Richtlinie (EU) 2023/2413 über erneuerbare Energien (Renewable Energy Directive III, RED III), die Richtlinie (EU) 2023/1791 über Energieeffizienz (Energy Efficiency Directive, EED), die Verordnung (EU) 2023/857 zur Lastenteilung (Effort Sharing Regulation, ESR) sowie die Verordnung (EU) 2023/839 über Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (Land Use, Land-Use Change and Forestry Regulation, LULUCF). Gemeinsam bilden diese Rechtsakte den verbindlichen Rechtsrahmen der europäischen Klimaschutzarchitektur.

-

SALTO change im November: Klimaschutz

Im November geht es bei SALTO change um das Thema „Klimaschutz – global, regional, lokal“. Anlass dazu sind neben COP30 in Belém die Bemühungen einer Plattform der Südtiroler Zivilgesellschaft um ein Landes-Klimaschutzgesetz. Die Plattform plant, den Entwurf am 14. November der Öffentlichkeit zu präsentieren.

-

Zuständigkeiten der EU-Organe

Die Verwaltung des europäischen Klimarechts ist arbeitsteilig organisiert. Die Europäische Kommission verfügt nach Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) über das Initiativrecht für Gesetzgebungsvorschläge und überwacht die Durchführung der Rechtsakte. Sie ist zugleich Hüterin der Verträge und kann bei Pflichtverletzungen der Mitgliedstaaten den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anrufen.

Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat) und das Europäische Parlament bilden die beiden gesetzgebenden Organe. Sie beschließen die Verordnungen und Richtlinien im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 294 AEUV. Der Europäische Rat (die Staats- und Regierungschefs) legt die langfristige politische Richtung fest, etwa die Entscheidung über das Ziel der Klimaneutralität bis 2050.

Auf der administrativen Ebene koordinieren die Generaldirektion Klimapolitik (DG CLIMA) und die Generaldirektion Energie (DG ENER) die Umsetzung, fördern die Berichterstattung der Mitgliedstaaten und steuern den europäischen Emissionshandel. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat eine wachsende Rolle als Garant für Rechtsdurchsetzung: Er kann Mitgliedstaaten zur Anpassung nationaler Gesetze verpflichten und Zwangsgelder verhängen, wenn Richtlinien oder Verordnungen nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden.

-

Für Eure Anregungen, Vorschläge und für Eure Kritik sind wir dankbar: Schreibt ganz einfach an: [email protected].

-

Rolle der Mitgliedstaaten und föderalen Ebenen

Die Mitgliedstaaten sind für die nationale Umsetzung der EU-Vorgaben zuständig. Sie erstellen NECPs, verabschieden Klimaschutzgesetze und legen sektorale Maßnahmen (z. B. für Verkehr, Energie, Landwirtschaft) fest.

Je nach Verfassungssystem sind zudem regionale oder föderale Gliedstaaten (z. B. deutsche Länder, österreichische Bundesländer, italienische Regionen) für wesentliche Vollzugsaufgaben verantwortlich: Wärmeplanung, Flächenmanagement, Gebäudevorschriften und Energieerzeugung.Die EU-Verwaltung arbeitet hier nicht hoheitlich, sondern koordinierend und nutzt dabei normativ verankerte Berichts- und Kontrollmechanismen – ein Modell, das in der Verwaltungsrechtslehre als kooperative Rechtsdurchsetzung ohne zentrale Verwaltung beschrieben wird und eine konstitutionelle Eigenheit der EU-Administration darstellt.

-

Nationale Klimagesetze im europäischen Vergleich

Einige Mitgliedstaaten haben besonders umfassende Klimaschutzgesetze geschaffen, andere beschränken sich bislang auf Strategien oder sektorale Regelungen.

Vorreiterstaaten mit hoher rechtlicher Verbindlichkeit:- Finnland: Klimagesetz 2022 mit Ziel Klimaneutralität bis 2035; jährliches Emissionsbudget und unabhängiger Klimarat. Die Regierung bestand aus Sozialdemokraten und Grünen.

- Dänemark: Klimagesetz 2020; parlamentarische Mehrheitsverpflichtung für CO₂-Reduktionspfade. Das Gesetz wurde unter einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung erlassen.

- Deutschland: Bundes-Klimaschutzgesetz 2019 (novelliert 2023); Klimaneutralität bis 2045; sektorale Budgets und Nachsteuerungspflicht. Die damalige Regierungskoalition bestand aus SPD, Grünen und FDP (Ampelregierung).

- Schweden: Klimagesetz 2017; Netto-Null 2045; rechtsverbindliche Zielhierarchie, jährliche Fortschrittsberichte an das Parlament. Das Gesetz wurde unter einer rot-grünen Minderheitsregierung auf den Weg verabschiedet.

- Österreich: Klimaschutzgesetz-Novelle 2025 (in Kraft ab 2026); Klimaneutralität 2040; verbindliche Sektorziele; Die damalige Regierungskoalition bestand aus ÖVP und Grünen.

Staaten mit mittlerem Ambitionsniveau:- Frankreich: Loi Climat et Résilience 2021; Klimaneutralität bis 2050; starke zentralstaatliche Steuerung. Die Regierungsarbeit wurde seinerzeit hauptsächlich von der Mittepartei „La République En Marche! – LREM“ bestimmt.

- Niederlande:Klimaatwet 2019; verbindliches Budget und jährliche Debatte im Parlament. Die Regierung wurde von liberal-progressiven Parteien gebildet.

- Spanien: Ley de Cambio Climático y Transición Energética 2021; Ziel 2050, sektorale Reduktionspfade. Das Gesetz wurde von einer sozialistischen Regierung vorangebracht.

Nachzüglerstaaten mit schwacher oder fehlender Gesetzgebung:- Polen: kein spezifisches Klimaschutzgesetz, es besteht eine hohe Abhängigkeit von Kohle, die Regierungsarbeit ist konservativ-liberal geprägt.

- Ungarn: Klimagesetz 2020 mit unverbindlichen Zielen und geringer Transparenz. Die Regierung wird als nationalkonservativ eingestuft.

- Bulgarien, Lettland, Rumänien: teilweise Umsetzung von EU-Richtlinien, aber keine eigenständigen Klimarahmengesetze. Dazu kommen strukturelle Verwaltungsschwächen, die eine Umsetzung erschweren.

- Italien: kein nationales Klimagesetz, sondern sektorale Energiegesetze. Eine erste regionale Gesetzesinitiative gab es in der Lombardei (2025); Die Regierung wird von rechts-konservativen Parteien gebildet.

Diese Unterschiede zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen politischer Orientierung und rechtlicher Ambition: Sozialdemokratisch oder grün regierte Staaten tendieren zu hohen Zielsetzungen und institutionalisierter Nachsteuerung, konservative oder nationalistische Regierungen verfolgen eher sektorale oder strategische Ansätze ohne verbindlichen Rechtsrahmen.

-

Ziele, Berichtex, Verfahren & Kontrolle

Die europäische Klimapolitik baut heute auf einem rechtlich verdichtetem, mehrstufigem Verwaltungssystem auf. Ihre Prämisse ist die Verrechtlichung politischer Zielsetzungen, ihre Struktur die Aufgabenteilung zwischen EU-Organen und nationalen Verwaltungen. Während die Kommission strategisch koordiniert und kontrolliert, liegt die effektive Umsetzung in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Das Verwaltungsrecht des Klimaschutzes zeigt damit exemplarisch, wie Integration über Recht erfolgt: durch Ziele, Berichte, Verfahren und gegenseitige Kontrolle.

Politisch lässt sich ein klares Muster erkennen: Je stärker eine Regierung ökologisch-progressiv orientiert ist, desto verbindlicher und detaillierter fällt ihr Klimaschutzgesetz aus. Nord- und Mitteleuropa bilden den rechtlichen und administrativen Vorreiter, während Teile Süd- und Osteuropas noch in der Phase institutioneller Konsolidierung stehen.

Die Zukunft des europäischen Klimaschutzes hängt daher weniger von neuen Zielen als von der Effektivität des Verwaltungsrechtsvollzugs ab – und damit vom Zusammenspiel zwischen Union, Mitgliedstaaten und Regionen.

Zudem spielen politische Entwicklungen eine bedeutende Rolle, auch wenn deren Einfluss durch den normativen Rahmen der EU eingeschränkt wird. So erleben wir derzeit auf der nationalen Ebene mehrerer großer EU-Mitgliedsländer zunehmende Widerstände gegen einzelne Festlegungen auf EU-Ebene, so zum Beispiel gegen das im Rahmen einer Überarbeitung der EU-Flottenemissionsverordnung (Verordnung 2019/631) beschlossene Aus für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, die nicht von CO2-neutralen Kraftstoffen angetrieben werden.

Trotz dieser Versuche, die Bestimmungen abzuschwächen oder deren Umsetzung zu verzögern bleibt der normative Rahmen der Europäischen Union ein kraftvolles Instrument zur Umsetzung einer wirksamen Klimaschutz-Politik und erste Erfolge bei den Erneuerbaren Energien und bei der Dekarbonisierung allgemein bekräftigen die eingeschlagene Richtung, zumal sich der Weg zunehmend auch wirtschaftlich als interessant und innovativ erweist.

-

Weitere Artikel zum Thema

Politik | SALTO changeÈ il sistema economico che non funziona

Gesellschaft | SALTO changeKlimaschutz – global, regional, lokal

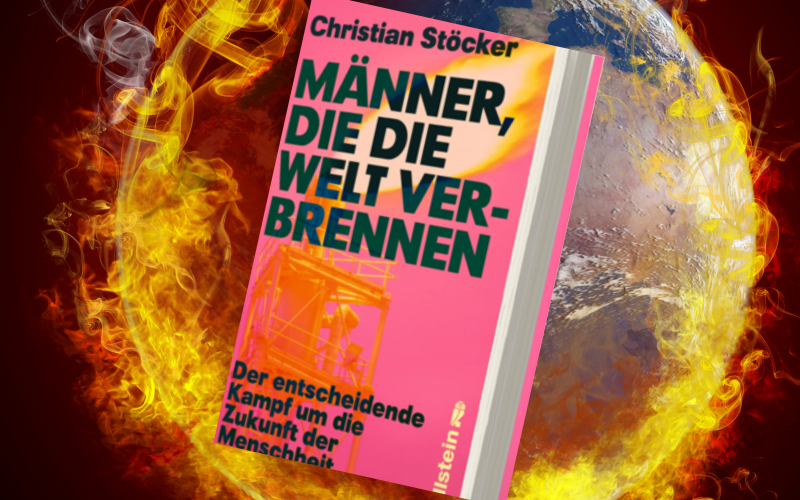

Umwelt | SALTO changeDie Weltverbrenner

Diese EU-Klimapolitik ist…

Diese EU-Klimapolitik ist suizidal! Unsere Politiker sind Masochisten, die Europa in ein Entwicklungsland verwandeln.

Vor wenigen Wochen feierte Indien, dass es in diesem Jahr 1 Milliarde Tonnen Kohle produziert hat.

Allein 2024 hat China 100 Gigawatt neuer Kohlekraftwerke genehmigt – mehr als die gesamte Stromproduktion Italiens.

Die EU trägt nur 6 % der weltweiten CO2-Emissionen bei. Selbst wenn wir diese auf 0 % reduzieren, wird sich am Klimawandel kaum etwas ändern. Das Einzige, was sich ändern wird, ist, dass wir arbeitslos sein werden.

Antwort auf Diese EU-Klimapolitik ist… von Paolo

Die Spieltheorie und das…

Die Spieltheorie und das Gefangenendilemma zeigen eindeutig: Wenn die EU einseitig ihre Emissionen reduziert, gibt es nur ein mögliches Ergebnis: Wir verlieren. Wir verlieren den Kampf gegen den Klimawandel, wir verlieren unsere Industrie, wir verlieren unseren Lebensstandard.

Antwort auf Diese EU-Klimapolitik ist… von Paolo

China überholt uns.

China überholt uns.

Antwort auf China überholt uns. von Markus Lobis

Das haben sie bereits vor…

Das haben sie bereits vor Jahren. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie lange es dauert, bis Europa vollkommen irrelevant ist, teilweise sind wir es schon. Je strenger unsere Klimapolitik, desto mehr freuen sich die Chinesen unsere Industrie zu übernehmen und weitere Kohlekraftwerke zu bauen.

Antwort auf Diese EU-Klimapolitik ist… von Paolo

Ich weiß nicht recht ?!? …

Ich weiß nicht recht ?!? ... aber mir ist irgendwie zu Ohren (oder zu Augen) gekommen, dass in China erst kürzlich die weltweit größte PV-Anlage in Betrieb gegangen ist. Oder dass der E-Mobil-Markt maßgeblich zum Wirtschaftswachstum in China beiträgt.

Und dass China ENERGIE in Giga-Mengen braucht, ist bei diesem Wachstum (bzw. Wirtschaftsleistung) irgendwo auch logisch.

Und was den Vergleich mit Italien betrifft (wobei ich die Zahlen kaum richtig einordnen kann) ... hieße anders herum, dass Italien mehr Strom produzieren müsste 😅 ... es ist schließlich ein prädestiniertes Sonnen-Land. Und würde zu Energie-Unabhängikeit führen, anstatt den Scheichs und den US-Öl-Lobbisten die Milliarden in den Rachen zu werfen. Italien hat schließlich kaum Öl, Gas oder Kohle.

Auf die gesamte EU umgemünzt ist es auch nicht viel anders. Oder ist Dänemark schon Entwicklungsland ? Was soll ich schreiben: PV-Strom (und andere alternative Energie) ist so günstig wie noch nie (Dank China natürlich) ... warum sollten wir also nicht WIRTSCHAFT mit KLIMA "verbandeln"

Und bitte aufhören mit "suizidal", "Entwicklungsland"-Drohungen und ähnlichem Blöd- & Schwachsinn.

p.s.; in vielen EU-Ländern ist der PV-Markt (und grundsätzlich Alternative Energien) extrem wichtig geworden ... gar nicht mehr wegzudenken als maßgeblicher Wirtschaftsfaktor / Wirtschaftstreiber. Und das sogar Dank der EU-Klimapolitik unserer Politiker.

Die EU erzeugt 9,5 Prozent…

Die EU erzeugt 9,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das bedeutet, 90 Prozent erzeugt der Rest der Welt. Für diese Einsparung von maximal 9,5 Prozent ruinieren wir unsere Wirtschaft und den Wohlstand der Bürger, obwohl diese 9,5 Prozent kaum etwas am Klimawandel ändern werden.

Antwort auf Die EU erzeugt 9,5 Prozent… von Robert Zagler

Sorry, aber durch unsere…

Sorry, aber durch unsere Abhängigkeit von Öl, Gas, Kohle würden wir uns ruinieren. So gut wie alle fossilen Energien müssen wir bei Banditen, Tyrannen, Scheichs, Lobbyisten, Monarchen, Oligarchen, Kriegstreibern und Möchtegern-Friedensnobelpreisträgern einkaufen. Nur wenn wir Energie-Autark würden könnten wir weiterhin mitspielen ... und zugleich mit 9,5% zu einer besseren Welt beitragen. (10% ist immerhin ein 10tel von 100).

Altroche ruinieren!

Und Wohlstand ist nur mit Unabhängigkeit garantierbar. Wobei wir vom Wohlstand alleine auch nicht leben können ... auf einer verseuchten und klimazerstörten Welt ebensowenig.

ES IST ALLES GUT SO ! WIR SIND AUF DEM RICHTIGEN WEG !

Wir ruinieren sie nicht, wir…

Wir ruinieren sie nicht, wir transformieren sie. Weil sie sonst uns ruiniert.

Times they are changin ...

Ist es nicht etwas unbefriedigend, eine untergehende Welt als alternativlos zu empfinden?

"Wir ruinieren sie nicht,…

"Wir ruinieren sie nicht, wir transformieren sie. Weil sie sonst uns ruiniert."

Genau durch diese Horrorszenarien auf die manche Leute hereinfallen, ist es der "Alternativ-Energie"Lobby gelungen ihre Produkte zu promoten und Politik und Bevölkerung eine "Energiewende" schmackhaft zu machen und als alternativlos zu verkaufen, die mit den fossilen Brennstoffen was die Effizienz und die ständige Verfügbarkeit betrifft in keinster Weise mithalten kann und wenn man das Gesamte betrachtet umwelttechnisch auch nicht besser daherkommen, obwohl das vordergründig so scheint. Die Panikmache ist das Einzige womit man punkten kann.

Aber die Leute merken langsam dass an ihrem Wohlstand gesägt wird und der Rest der Welt mitnichten einen Untergang befürchtet, weil wahrscheinlich das Weltuntergangs- Narrativ durchschaut wurde.

Herr Lobis, ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass all die sog. "Klimajünger" Opfer einer cleveren Geschäftsstrategie geworden sind ?

Was mich noch interessieren würde: Wo bleibt die Klimapolitik bei der ganzen Aufrüstung, die momentan stattfindet? Oder gibt es "klimaneutrale" Panzer und anderes Kriegsgerät bei Herstellung und Anwendung ?

Oder sollen nur Bürger und mittelständische Unternehmer einen Preis zahlen um angeblich die Welt zu retten?