Non chiamiamoli più borghi

Tra le misure del PNRR, il cosiddetto “Bando Borghi” del 2022 avrebbe dovrebbe rappresentare – nelle parole dell’allora Ministro Dario Franceschini – “un’occasione unica per il rilancio dei borghi e delle bellezze artistiche diffuse nei luoghi meno conosciuti del Paese e ancor di più per trasformare un patrimonio disperso in un patrimonio diffuso”.

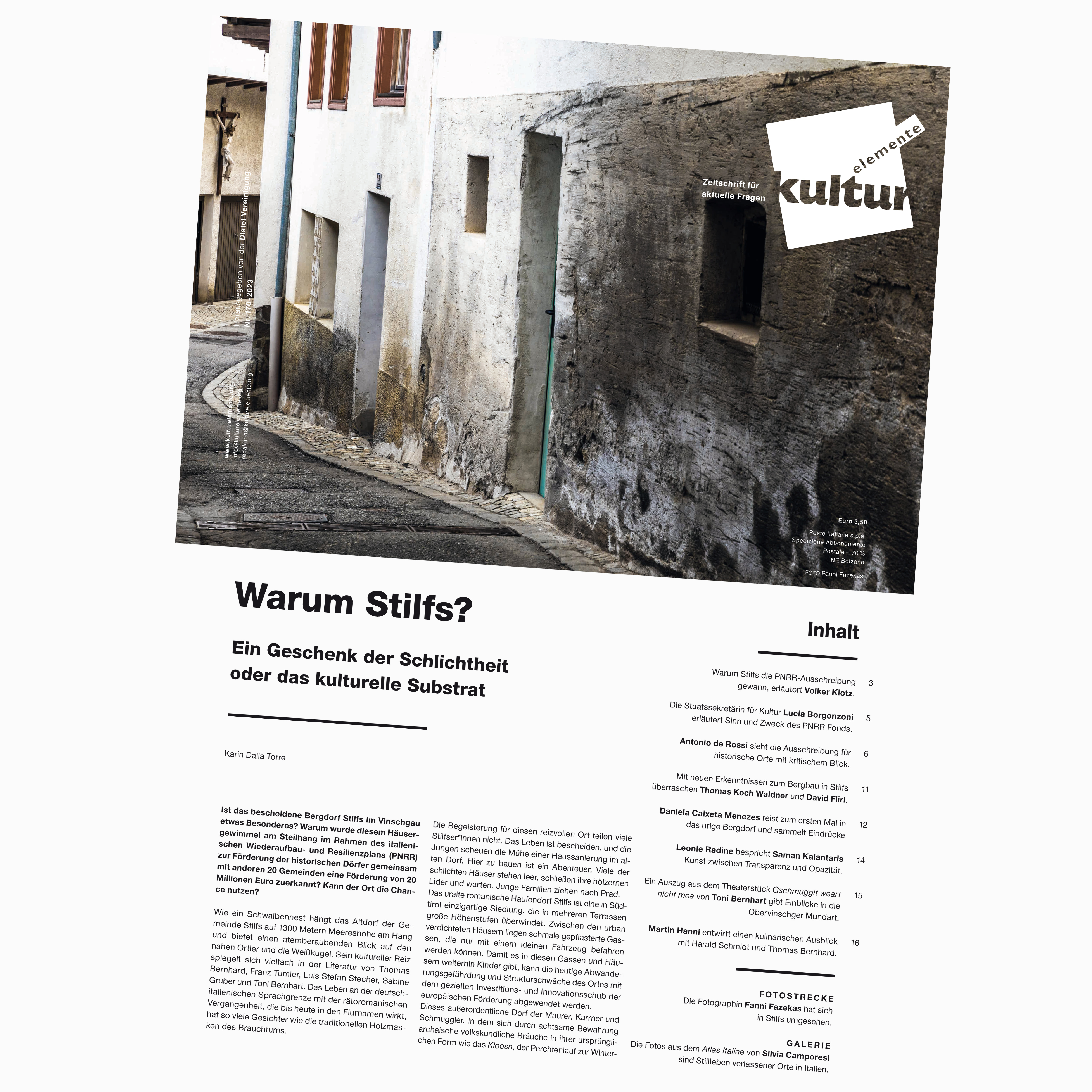

Un bando dotato di un finanziamento ingente, pari a 1.020 milioni di euro, e diviso in due linee. Una Linea A con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro, destinata a 21 progetti da 20 milioni, uno per regione, a cui si aggiunge il doppione delle provincie autonome di Trento e Bolzano. E poi una Linea B, finalizzata alla realizzazione di progetti rigenerativi in almeno 229 borghi storici. Il primo a gestione regionale, il secondo controllato direttamente invece a livello ministeriale. Condizione importante, i progetti devono essere realizzati inderogabilmente entro il 2026, pena la perdita dei finanziamenti.

Il Bando Borghi è sbagliato perché fa intravedere una idea di sviluppo delle aree interne e montane legata essenzialmente alla valorizzazione delle risorse storiche e locali finalizzata al turismo.

Il Bando Borghi è stato subito oggetto di feroci e diffuse polemiche, sia in fase di presentazione, che poi di aggiudicazione, in particolare modo la Linea A. Ogni regione ha optato per un metodo di selezione differente. Chi prendendosi la responsabilità di una scelta diretta, chi invece affidandosi a un processo di valutazione. Sovente comuni risultati vittoriosi dopo i primi controlli sono stati retrocessi, con strascichi che a distanza di un anno si trascinano ancora oggi, si veda il caso ad esempio dell’Abruzzo. A ciò si aggiungano le tantissime candidature sulla Linea B, faticosamente elaborate da piccole realtà prive di competenze tecniche, che non sono state premiate, creando un moto di malcontento diffuso, anche in ragione del percorso di valutazione non sempre chiaro. Quello che insomma doveva essere un grande progetto di rinascita dei borghi si è trasformato quasi in un boomerang.

Eppure questo dibattito è stato comunque molto importante, perché ha permesso di rendere esplicite sul piano pubblico visioni molto diverse sul futuro dei paesi e delle aree interne e montane italiane.

Patrimonio disperso, luoghi meno conosciuti del paese, rilancio dei borghi, aveva affermato il ministro Franceschini: l’Italia è effettivamente ricca di montagne, aree interne e piccoli comuni che soffrono lo spopolamento e la desertificazione sociale ed economica. Sono luoghi ricchi di cultura, patrimonio artistico, beni storico-architettonici. Il problema non sta però nelle scelte organizzative del Bando Borghi, ma proprio a monte, “nel manico”. Il bando si basa su un’idea vecchia e superata. Un’idea, come molte di quelle del PNRR, nata morta, senza l’ascolto dei territori e dei corpi intermedi. All’insegna del “decidere in fretta”. Un’idea, nello specifico, lontanissima dalle necessità dei territori marginali, dalle pratiche di nuova economia e dalle esperienze associative che li caratterizzano. Lontana dai bisogni dei Sindaci, dagli esperimenti di valorizzazione delle risorse (anche culturali) che in quei luoghi stanno – da decenni – avvenendo con successo. Al contrario, è un bando da qui traspare l’idea di un territorio la cui unica possibilità di sviluppo è valorizzare e vendere il tipico, il pittoresco, le tradizioni reinventate.

È insomma un bando ammalato di “metrofilia”, che non contempla la varietà e complessità territoriale di un paese costituito da poche grandi città, pochissime “metropoli”, molte città medie, una miriade di piccoli comuni, frazioni, reti di città, campagne, coste, colline e montagne, per ridurre tutto all’immagine vuota e stereotipata del “borgo”. Da troppi anni la riscoperta del policentrismo territoriale italiano viene veicolata nello spazio pubblico e mediatico da archistar annoiate tramite il concetto di “borgo”. Facile rappresentazione ammalata, appunto, di “metrofilia”, che trae piacere dall’eccitazione per un oggetto percepito come atipico, esotico, diverso, ma al quale in realtà si nega autonomia e libertà. Dai centri delle grande città e agli occhi di una classe dirigente (politica, economica, intellettuale) sempre più urbana per categorie e riferimenti culturali, se non per nascita e capitale sociale, il borgo diventa così il comodo contenitore dove riporre, deformandola, la radicale diversità del patrimonio territoriale italiano. Le conseguenze sono inevitabili. Come già per la cultura, la narrazione del “borgo” fa sì che anche la valorizzazione del territorio sia tale solo se inglobata nella goffa egemonia del “turismo petrolio d’Italia”. Come se i territori del margine non fossero da riabitare anzitutto fin dalla vita quotidiana delle persone, per rinforzarne l’economia di base, i servizi di cittadinanza e la vivibilità quotidiana. Altrimenti, è come se si guardasse alla complessità territoriale del paese attraverso le categorie estetiche delle guide turistiche.

Eppure, sono oggi molte le esperienze di rivitalizzazione e rigenerazione delle aree interne e montane, istituzionali ma anche sovente sorte dal basso. Esperienze a cui bisognerebbe guardare con maggiore attenzione per capire dove concentrare gli sforzi e le risorse. Esperienze che pongono al centro il tema dell’abitabilità, della ricostruzione di una dimensione produttiva ed economica della montagna, di una riconfigurazione dei temi del welfare locale. Nell’idea che senza reali abitanti, non ci può essere nemmeno nessuna forma di valorizzazione turistica o delle risorse culturali.

Il Bando Borghi è sbagliato perché fa intravedere una idea di sviluppo delle aree interne e montane legata essenzialmente alla valorizzazione delle risorse storiche e locali finalizzata al turismo. E questo occulta e impedisce altri percorsi di sviluppo che oggi, specie alla luce dei cambiamenti climatici e delle trasformazioni culturali ed economiche delle società, sono oramai decisivi e necessari.

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.