Innere Zerissenheit

-

Wie geht es Menschen auf der Flucht, die Entscheidungen zwischen Heimat und Fremde treffen müssen? Diese Frage stellten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des internationalen Symposiums People on the Move, das vor kurzem in Milín in Tschechien abgehalten wurde. Die Gegend um Milín hat sich aufgrund eines besonderen historischen Ereignisses in die Geschichtsbücher eingeschrieben, denn hier fand mit der Schlacht bei Sliwitz (Slivice) die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf mitteleuropäischem Boden statt. Am 11. und 12. Mai 1945 verteidigten sich hier deutsche Truppen aus Verbänden der Wehrmacht und der Waffen-SS gegen lokale Partisanen und die Rote Armee und versuchten, sich den nahe gelegenen amerikanischen Truppen zu ergeben. Im Jahr 1970 wurde in Slivice ein von Václav Hilský entworfenes Denkmal zu diesem Ereignis enthüllt.

Bleiben und die eigene Kultur aufgeben oder auswandern und die Heimat verlieren?

-

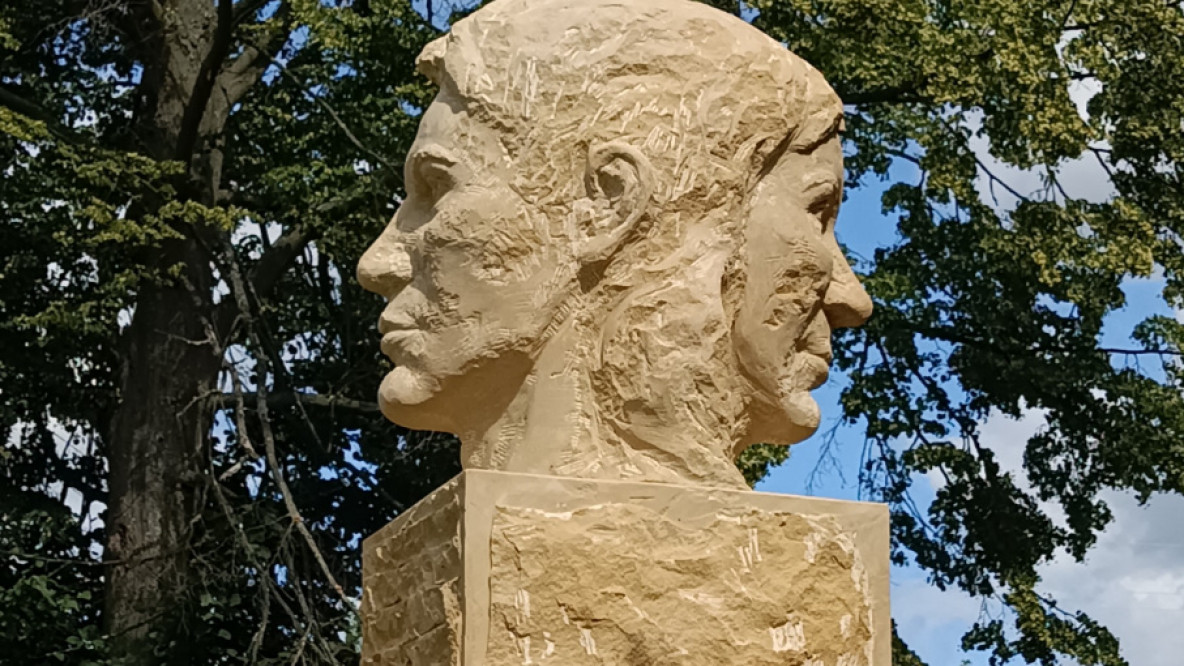

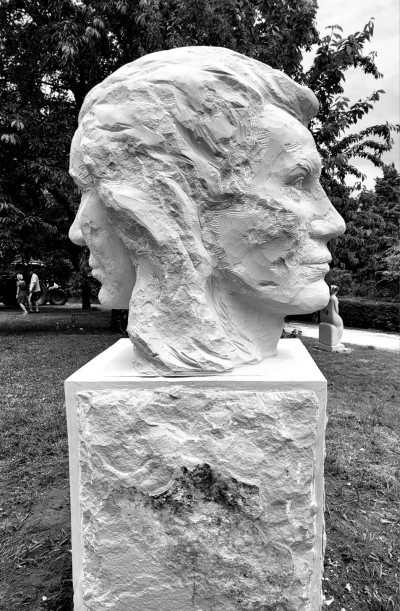

Historische und künstlerische Bearbeitung: Die rohe und unvollendete Oberfläche des Sandsteins, die Rauters Arbeit hinterlässt, will etwaige innere Risse andeuten, die historische Entscheidungen hinterlassen. Foto: Privat

Historische und künstlerische Bearbeitung: Die rohe und unvollendete Oberfläche des Sandsteins, die Rauters Arbeit hinterlässt, will etwaige innere Risse andeuten, die historische Entscheidungen hinterlassen. Foto: PrivatAuch Simon Rauter aus Feldthurns hat in Milín eine Skulptur geschaffen. Zusammen mit den weiteren Kunstschaffenden – der tschechischen Bildhauerin Jitka Kůsová, dem Trentiner Paolo Vivian und Vladyslav Volosenko aus der Ukraine – wurde an Sandstein-Skulpturen gearbeitet. Im Fokus standen die Themen Flucht, Migration und Identität. Aber auch die Erinnerung an die Flucht von Menschen aus dem Trentino, insbesondere aus dem Ledrotal, die vor 110 Jahren nach Böhmen evakuiert wurden. Eine Delegation aus dem Trentino war dazu auch nach Milín geladen und fuhr zur zum Kunstprojekt nach Böhmen.

Dass das Trentino und Böhmen gut miteinander können, stellte vor ein paar Jahren eine weitere "Trentinerin" unter Beweis. Die bei Pergine ansässige Journalistin, Fotografin und Historikerin Wolftraud De Concini, geborene Schreiber, veröffentlichte in ihrem Buch Böhmen hin und zurück einen versöhnlichen und persönlichen Text, in welchem sie auf Spurensuche nach ihren eigenen Wurzeln geht. Wiederholt aufgefordert, ihre Erlebnisse als böhmische Sudetendeutsche, als Flüchtlingskind, als Neusiedlerin in Norddeutschland darzustellen, erzählt sie in als Arunda erschienen Publikation zeitlose Geschichten über Fremdheit, Ausgrenzung und Spott. Vor zehn Jahren besuchte die Publizistin im Rahmen ihrer Tätigkeit als Stadtschreiberin der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 auch einige „verschwundene Dörfer“, an der Grenze Tschechien/Deutschland, die 1945 von den einstigen deutschsprachigen Bewohnern und Bewohnerinnen verlassen wurden und nach 1950 vom kommunistischen Regime der Tschechoslowakei abgerissen und dem Erdboden gleich gemacht worden waren. Es sind verwunschene Landschaften, die erst mit dem Prager Kunstprojekt Antikomplex wieder ein "Gesicht" bekamen – eine Identität, die zuvor durch Krieg, Hass und regimetreues Handeln zerstört wurde.

People on the Move setzte mit seiner Aktion ein starkes Zeichen, dass Geschichte nicht nur erzählt, sondern auch sichtbar und spürbar gemacht werden soll.

„Getrieben von Kriegen, die von verantwortungslosen und machthungrigen Führern entfacht werden“, heißt es in der Aussendung von People on the Move, „müssen immer noch Menschen als etwa Geflüchtete ihre jeweilige Heimat verlassen.“ Kunst könne und müsse dagegen ankämpfen und Zeichen der Erinnerung setzen.

Simon Rauters Skulptur Option greift in seinem Beitrag ein über viele Jahre kaum bearbeitetes (sondern vor allem verdrängtes) Kapitel der Südtiroler Geschichte auf: die Option von 1939. Bleiben und die eigene Kultur aufgeben oder auswandern und die Heimat verlieren? In Form eines zweigesichtigen Kopfes, der an den römischen Gott Janus erinnert, verweist Rauters Skulptur „auf die Ambivalenz und die schmerzhaften Entscheidungen, vor die Menschen in Umbruchszeiten gestellt werden.“ Zu sehen ist einerseits ein junger Mann, der für „Aufbruch, Neugier und Zukunft“ steht, auf der anderen Seite eine Mutterfigur, als Symbol „für Vertrautheit, Geborgenheit und Heimat.“ Die rohe und unvollendete Oberfläche des Sandsteins, die Rauters Arbeit hinterlässt, will etwaige innere Risse andeuten, die solche Entscheidungen hinterlassen.

Im Zuge der Option wurden auch viele Südtiroler und Südtirolerinnen nach Böhmen (und Mähren) – in den Reichsgau Sudetenland – umgesiedelt. Dabei kam es auch zur Vertreibung der ansässigen slawischen Bevölkerung. Das Symposium People on the Move setzte mit seiner Aktion ein starkes Zeichen, welches Geschichte nicht nur erzählt, sondern auch sichtbar und spürbar macht. Gegen das Vergessen.More articles on this topic

Culture | Theater & LiteraturMall da, Mall dort

Culture | Sudeten. Memo.Das verschwundene Sudetenland

Culture | Salto WeekendDisplaced Persons

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.