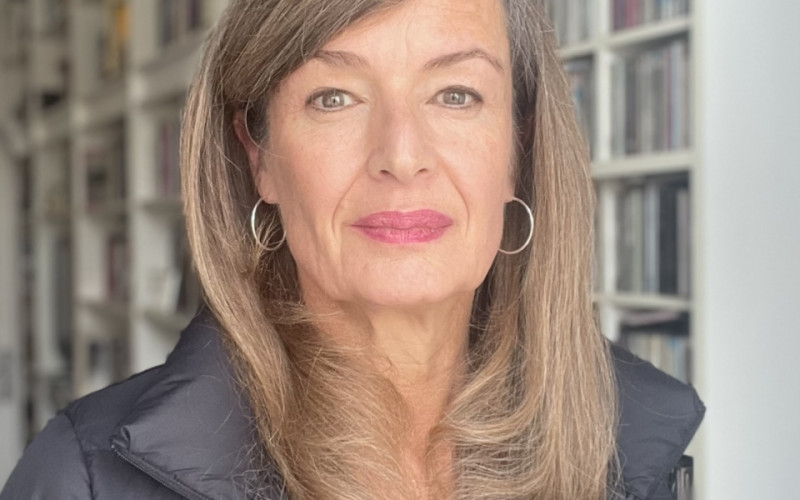

Die Waltherpreisträgerin

-

Wer Sabine Grubers Werdegang verfolgt, die seit langem in Wien lebt und arbeitet, kann nicht davon überrascht sein, dass ihr der Walther-von- der-Vogelweide-Preis verliehen wird. Das zeigen auch die zahlreichen anderen literarischen Preise, die Sabine Gruber schon erhalten hat, etwa der Anton-Wildgans-Preis, der Preis der Stadt Wien für Literatur und, ganz aktuell, das Ehrenzeichen des Landes Tirol. Auf ihrer Homepage findet sich ihre sehr beeindruckende Publikationsliste, die zeigt, wie vielseitig die Autorin ist, die sich auf ein solides literaturwissenschaftliches Studium und eine mehrjährige Tätigkeit als wissenschaftliche Lektorin an der Ca Foscari Universität in Venedig berufen kann.

Vielseitig heißt, sie ist in allen Gattungen zu Hause, beginnend als Lyrikerin, die sehr nachdenkliche Gedichte mit die Wahrnehmung öffnenden Sprachbildern vorlegt, zuletzt die Journalgedichte Am besten lebe ich ausgedacht von 2022. Ich möchte nun zumindest ansatzweise zeigen, was ihrem Werk eigen ist und es so einzigartig macht, wie es ist.

-

Individuelle Erinnerung und kollektive Geschichte

Sabine Grubers Romane erkunden existenzielle Erfahrungen und verknüpfen sie mit historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Dabei verbinden sie eine dichte Erzählarchitektur mit akribischer Recherche. Das macht ihre Literatur zu etwas Seltenem: Sie lädt uns ein, die eigenen Wahrnehmungen zu schärfen, und verlangt zugleich, Verantwortung für das Gelesene zu übernehmen und ihre politische und gesellschaftliche Dimension zu beleuchten. Kein Roman macht diese poetische Haltung so deutlich wie Stillbach oder die Sehnsucht (2011). Hier entfaltet Sabine Gruber auf exemplarische Weise, was ihr Schreiben auszeichnet: die Verschränkung von individueller Erinnerung in weiblichen Biografien und der die Figuren umgebenden kollektiven Geschichte. Im Zentrum steht die Kunsthistorikerin Clara, die anlässlich des plötzlichen Todes ihrer Freundin Ines nach Rom reist, um deren Nachlass zu ordnen.

-

Zwischen Papieren, Rechnungen und Ausweisen findet sie ein unveröffentlichtes Manuskript, das sie in ein unbekanntes Kapitel von Ines' Leben führt. Das gefundene Manuskript eröffnet im Roman eine zweite Zeitebene und führt zurück in das Rom der späten 1970er Jahre, in die sogenannten „bleiernen Jahre" - eine Zeit von Terror, Entführungen und politischen Spannungen die in Italien tiefe Wunden hinterließ. Sabine Gruber erzählt diese Vergangenheit nicht als bloße Kulisse, sondern auf der Grundlage akribischer Recherche. Sie arbeitet mit Dokumentfragmenten, präzisen Ortsangaben und authentischen Chronologien. Ihre Kunst besteht darin, die historischen Fakten im Erleben der Figuren atmosphärisch zu verankern. Erinnerung wird bei Sabine Gruber so zu einem komplexen Prozess: Sie legt Schicht um Schicht frei, ohne je die Illusion einer vollständigen Rekonstruktion zu erzeugen.

Wie ein Leitmotiv zieht sich das Thema der Sehnsucht durch den Roman, das macht der Titel ja auch schon deutlich. Stillbach oder die Sehnsucht ist einer der Knotenpunkte des gesamten Werkes: ein historischer Roman im besten Sinne mit einer überzeugenden Figurenzeichnung und der daraus resultierenden Beziehungsdichte. Das trifft auch auf die übrigen Romane zu, die sich anderen Themen widmen und nicht immer so weit historisch ausholen.

In Die Zumutung (2003) geht es, grob formuliert, um das Verhältnis von Krankheit und Identität. Der kranke Körper wird zur Grenze, an der Nähe, Lust und Vergänglichkeit neu verhandelt werden müssen. Über Nacht (2007) spiegelt in zwei Erzählsträngen mit zwei sich ineinander spiegelnden Figuren in Wien und Rom Fragen nach Fürsorge und Selbstsorge, Leben und Abhängigkeit, Daldossi oder Das Leben des Augenblicks (2016) wendet sich der Ethik des Sehens zu: Ein Kriegsfotograf ringt mit der Schuld des Beobachters, eine Problematik die hier an einem aktuellen Beispiel, dem Umgang mit den Flüchtlingen aus dem Mittelmeer in Lampedusa, neu verhandelt wird.

Die Dauer der Liebe (2023) schließlich erzählt von einer Trauerarbeit und der damit verbundenen gesellschaftlichen Exklusion: Wer darf trauern, wer gilt als legitimiert, einen Menschen öffentlich zu vermissen? Dass hier persönliche Erfahrungen mit eingeflossen sind, wissen wir, aber erstaunlich ist, wie sehr das Persönliche hier auch zum Allgemeinen wird: Trauer ist eine existentielle Aufgabe und eine Sprache dafür zu finden, die das Berührtsein deutlich werden lässt, ist eine große Kunst.

-

Schreiben ist Verantwortung

In allen diesen Romanen ist Sabine Grubers Genauigkeit die Konstante. Sie schreibt keine Thesenromane, sondern präzise strukturierte Prosa. Ihre Recherchearbeit ist kein bloßes Beiwerk, sondern Teil einer ethischen Haltung: der Verpflichtung, Stimmen, Orte und Ereignisse ernst zu nehmen und das historische Gewicht spüren zu lassen und gegebenenfalls neu zu verhandeln. Sie lädt uns ein, genauer hinzusehen: auf die feinen Risse in Beziehungen, auf die Verwerfungen der Geschichte, auf die Dinge, die Menschen hinterlassen. Ihre Romane öffnen Räume, in denen das Private und das Politische, das Dokumentarische und das Poetische, das Gesagte und das Verschweigen ineinandergreifen. Ihre akribische Recherche ist dabei mehr als Materialsammlung. Sie ist Ausdruck einer Verantwortung: gegenüber der Vergangenheit, gegenüber den Figuren, gegenüber den Leserinnen und Lesern. Grubers Sprache ist unprätentiös und scheut sich dennoch nicht davor, Gefühle zu benennen, und zwar so, dass sie für die Lesenden unmissverständlich sind. Das geschieht, indem ihre Sprache einfach bleibt und doch Sprachbilder erfindet, die uns aufschauen lassen, um sie besser zu „sehen". Sehr oft sind das Bilder vom Himmel, es ist Sabine Grubers Himmelskarte, die kartiert, was auf Erden ansonsten unbemerkt bliebe. Dafür wird sie ausgezeichnet, für ein literarisches Werk, das deutlich macht, dass ihre Figuren ein reiches innerliches Leben haben, das gilt vor allem, aber nicht nur, für die weiblichen Figuren.

-

Der Gastbeitrag stammt aus der Zeitschrift "EINBlick". Mit freundlicher Genehmigung von SKI.

-

More articles on this topic

Culture | Salto AfternoonDas Ineinander der Zeiten

Culture | Salto-Gespräch„Wut weckt den Kampfgeist“

Culture | SALTO WEEKENDErri De Luca, guest star a sorpresa

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.