Culture | Salto Weekend

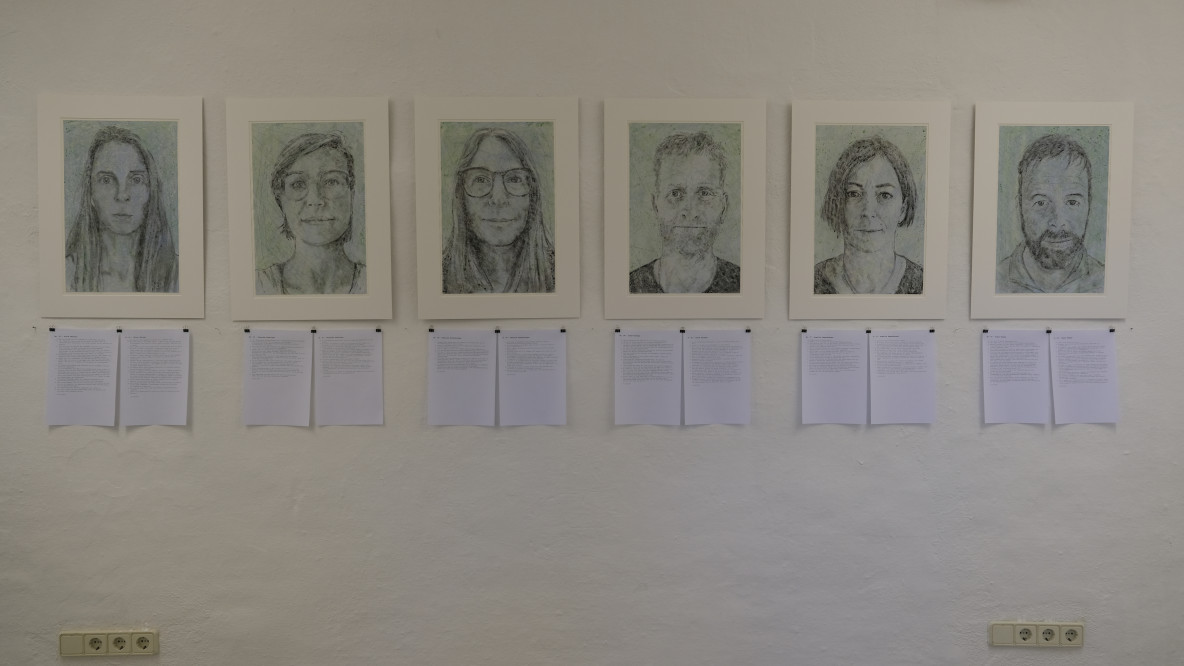

Das Verschwiegene

Foto: Franz Frenes

Welche Wirkung erreicht man mit Anführungszeichen? Man kennzeichnet damit einen Titel oder ein Zitat, wird ein einzelnes Wort aber unter Anführungszeichen gestellt, so ist der Effekt ein anderer: Die „Wissenschaft“, „Nächstenliebe“ und „Egoisten“ finden sich bei Moling selbst unter Anführungszeichen und man stellt hiermit in Frage. Für den Begriff „sozial“ entschied ich mich, da der Künstler nicht müde wird, den sozialen Charakter der Ausgestellten zu betonen („Es handelt sich dabei um Menschen, die höchst sozial eingestellt sind, z.T. ehrenamtlich aktiv sind, höchst soziale Eigenschaften besitzen und mit Idealismus soziale Berufe ausüben.“). Ich will dies nicht in Abrede stellen, ich will nur an Hand eines Beispiels den Effekt verdeutlichen. Dass dieses Infrage-Stellen nicht wirklich eine Plattform für Diskurs bietet und dass ergebnisoffene Kommunikation in unserer heutigen Gesellschaft schwierig geworden ist, ist schade.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich habe kein Problem mit dem Künstler oder den anderen abgebildeten Personen und habe nicht vor sie als Egoisten und/oder Menschen ohne Nächstenliebe darzustellen. Ich glaube vielmehr daran, dass es ein Kommunikationsproblem auf beiden Seiten gibt und dass wir uns eingestehen müssen, dass die Gründe sich zu impfen, bzw. sich über die Impfpflicht hinweg zu setzen, viele sind. Man kann sich aus egoistischen Gründen impfen lassen und sich nicht impfen zu lassen, macht einen nicht gleich zu einem Egoisten. Auch wäre es unangemessen hier schlecht von Verstorbenen zu sprechen, von welchen sich zwei das Leben genommen haben und einmal die Geschichte einer 93-jährigen von der Nichte erzählt wird („im Sinne der Tante“). An diesem Punkt will ich auch eine Triggerwarnung für den Ausstellungsbesuch aussprechen.

Es zeugt die Entscheidung auf eine Impfung zu verzichten, die auch Mitmenschen schützen würde allerdings von Unsicherheit. Diese entsteht, wenn man alles hinterfragt, dabei die Fragen nicht bis zu einer letztgültigen Antwort verfolgt und im Raum stehen lässt. Damit leistet die Ausstellung einen Beitrag zur Verunsicherung oder sorgt zumindest dafür, dass bereits bestehende Gräben noch tiefer festgegraben werden. Punkt für Punkt finden sich in den Schilderungen Marker, welche Gegenpositionen in Frage stellen, etwa bei der Verweigerung einer Wassergeburt „weil angeblich eine höhere Infektionsgefahr bestehe“. Mehrfach werden Allergien als Grund für eine Impfskepsis und den Wunsch auf eine Impfbefreiung genannt, um welche es sich handelt, nie.

Das Anzweifeln von Fakten ist eine Hälfte des Problems, das Misstrauen gegenüber Institutionen die andere. Ein Ausstellungsbesucher argumentierte mir gegenüber, dass er immer seinen Hausverstand verwende und trotz eines großen Bekanntenkreises kaum jemanden kenne der am Virus verstorben sei. Die Ausstellung ist ein Beispiel dafür, dass eine Filterblase in der sich das wiederfindet, woran wir ohnehin glauben wollten, unsere Bestätigungstendenz nach dem Strich kämmt, statt dass hier ein Ort für Empathie entstehen könnte.

Nun bleibt es am Ende eine Sammlung von Portraits und Geschichten. Keine Dokumentation, eine Darstellung von zum Teil subjektiver Realität. Als Beispiel dafür, dass in unserer Gesprächskultur einiges schief läuft, will ich die Antwort auf eine Fragestellung zu einer Studie des Dänischen Statens Serum Institut im Österreichischen Parlament verlinken. Nicht als aktuellsten Stand der Forschung sondern als Gradmesser der Unsicherheiten in der Kommunikation. Moling verwies in seiner gestrigen Eröffnungsrede auf eine SSI Studie in der 90% der Infizierten geimpft seien. Keine Erklärung im Frei.Raum, keine im Österreichischen Parlament. Dabei könnte man sich, wie vielerorts in der Ausstellung, fragen, was Korrelation und was Kausalität ist. Oft wird Kausalität impliziert, wo diese nicht nachgewiesen wurde. Der Künstler hat sich entschieden, die von ihm bereits online publik gemachten Geschichten nicht mit einem Update zu versehen, sondern sie lediglich zu datieren. Im Fall der 93-jährigen auf einen Tag nach ihrem Tod. Wie wir mit wechselseitig ausschließenden „Fakten“ wieder an einen Tisch kommen und reden können, weiß die Ausstellung nicht und eine passende Sprache dafür findet sie auch nicht.

Lieber Herr Michael Denzer,

Lieber Herr Michael Denzer, wir haben uns gestern bei der Eröffnung freundlich begrüßt, sie sind lange geblieben und hatten (so mein Eindruck) die Geschichten sorgfältig gelesen… Das war offensichtlich nur ein Eindruck… Am Ende haben sie sich freundlich verabschiedet, ohne Fragen zu stellen. In meiner fast dreißigjährigen Ausstellungsaktivität habe ich noch nie erlebt, dass ein anwesender Journalist ohne eine einzige Frage an den Künstler (außer jene ihnen die Fotos zu schicken) vom Ausstellungsort gegangen ist…

Nun picken sie in ihrem Bericht Teile aus meiner Rede, aus den Texten und nutzen diese in ihrem Artikel, um vom Anfang bis zum Ede die Aussagekraft dieser z.T. tragischen Geschichten zu relativieren…

Dass sie Aussagen von Besuchern hernehmen, anstatt sich mit mir zu unterhalten, um das Projekt der Verschwiegenen in eine bestimmte Schublade zu stecken sehe ich alles andere als professionell… Warum diese Geschichten und das Aufzeigen von dem was in diesen Jahren schiefgelaufen ist, wie sie schreiben „Gräben noch tiefer festgegraben werden“ ist mir nicht klar. Das zeigt für mich auch, dass wir medial große Schwierigkeiten haben mit sozialpolitisch erzeugten Problemen umzugehen und diese ehrlich zu verarbeiten…

Bei der Omikron-Studie des Dänischen SSI verwies ich auf statistisch offiziell anerkannten Daten, diese dann zu erklären ist nicht meine Aufgabe. Etwas wird da dran dein, wenn Dänemark als erstes europäisches Land die aktive Impfkampagne unterbricht und folglich später die Impfempfehlung für junge Menschen sogar zurückzieht…

Bei einigen Teilnehmern des Projektes sind die Bewegründe sich nicht zu impfen ärztlich bestätigt und auch angeführt (z.B. Blutgerinnungsstörung und somit erhöhtes genetisch Risiko auf Thrombosen), z.T. wurde diese Impfung vom Arzt auch ausdrücklich abgeraten. Da haben sie doch nicht gründlich gelesen, oder sie wollten das bewusst ausklammern. Dass es nach Einführung der Impfpflicht auf einmal keine Impfbefreiung für diese Menschen gab, sollte jedoch viele berechtigte Fragen aufwerfen. Dass dann nicht alle ihre klinischen und persönlichen Daten offenlegen, ist doch bitte zu akzeptieren.

Sie wirken noch jung, ich mag es aber, wenn Menschen ihre Position klar zeigen und ihre Arbeit gründlich machen, deswegen ersuche ich sie bei der nächsten Ausstellung (sollte sich das noch ergeben), sich mit mir zu unterhalten, anstatt zu lauschen, was Ausstellungsbesucher so reden…

Kunst ist auch eine Form der

Kunst ist auch eine Form der Kommunikation. Herr Denzer, nehmen Sie es einfach an.

Es bringt uns nicht weiter, von der eigenen Filterblase (deren Sie sich offensichtlich nicht bewusst sind) mit dem Finger auf die eines anderen Menschen zu zeigen.

Lieber Herr Denzer,

Lieber Herr Denzer,

in diesem Projekt exponieren sich Menschen mit sehr intimen und leidvollen Geschichten per Portrait, zeigen Gesicht und brechen Tabus. Ich bin sehr froh, dass Herr Moling überhaupt eine Bühne dafür bekam, etwas, das ich mir letzten Winter nicht hätte vorstellen können. Unvorstellbar für mich ebenso, wie bei der letztjährigen tief-winterlichen Stimmung Menschen die Kraft und den Mut finden konnten sich bei einem derartigen Projekt zu beteiligen. Die aktuelle breite mediale Resonanz darauf, darunter auch Ihre Bezugnahme, ist begrüßenswert.

Trotzdem möchte ich Sie bitten das Projekt nicht abzuwerten, selbst wenn Ihre persönliche Meinung eine andere sein darf!

Sie schreiben: „Es zeugt die Entscheidung auf eine Impfung zu verzichten, die auch Mitmenschen schützen würde allerdings von Unsicherheit. Diese entsteht, wenn man alles hinterfragt, dabei die Fragen nicht bis zu einer letztgültigen Antwort verfolgt und im Raum stehen lässt.“

Es dürfte mittlerweile Anerkannt sein, dass die Fremdschutzhypothese in Bezug auf die Covid-Impfstoffe gefallen ist. Damit unterstellen Sie hier „Unsicherheit“, wo man von informierter Ablehnung bis hin zu medizinischen Kontraindikationen sprechen könnte. Leider muss Ihnen mitgeteilt werden, dass Sie in diesem Satz über Korrelation ebenso wie über Kausalität mutmaßen. Das ist erstaunlich, weil Sie genau diese Begriffe an anderer Stelle selbst als Argument ins Feld führen.

Weiters verlangen Sie nach „letztgültigen Antworten“ auf „alles Hinterfragte“. Ist Ihnen klar, dass Sie also nach Dogmen verlangen? Mir ist schon klar, dass ein Teil der Wissenschaft uns derartiges zwei Jahre lang verkauft hat, oder umgekehrt, von der Wissenschaft nichts als Dogmen gekauft wurden. Mir ist aber auch klar, dass Wissenschaft normalerweise genau davon Abstand nimmt, da sie sich ansonsten nur mehr schwer von Religion abgrenzen kann.

„Das Anzweifeln von Fakten ist eine Hälfte des Problems, das Misstrauen gegenüber Institutionen die andere.“

Nein! Das Ausblenden von Fakten ist die andere Hälfte des Problems. Das dogmatische Urvertrauen in Institutionen „ist [um mit Ihren Worten zu sprechen] ein [weiteres] Beispiel dafür, dass eine Filterblase in der sich das wiederfindet, woran wir ohnehin glauben wollten, unsere Bestätigungstendenz nach dem Strich kämmt, statt dass hier ein Ort für Empathie [und menschliche Begegnung] entstehen könnte.“

Herr Denzer, ich hoffe Sie ziehen irgendwann in Betracht, dass Wissenschaft (ohne Anführungszeichen) nicht auf letztgültige Antworten aus ist. Damit könnten Sie sich auf eine ganze Reihe interessanter Studien einlassen, welche ganz viel hinterfragen und relativieren. Wir leben in keiner absoluten Realität und erst Recht ist eine Realität, wie auch immer wir sie uns vorstellen wollen, nicht letztgültig und unveränderlich.

Frei nach Nietzsche ändert der denkende Mensch auch einmal seine Meinung. Es liegt bei Ihnen, ganz Sicher werde ich Ihnen Ihren Glauben nicht vorschreiben, nur Bitte ich darum, dass Sie Ihre journalistisch Rolle, sofern Sie eine beziehen, verantwortungsvoll leben.

In reply to Lieber Herr Denzer, by P & A

Ja, Herr Denzer, guten und

Ja, Herr Denzer, guten und vor allem unabhaengigen Journalismus gibt es leider nur mehr sehr selten, vor allem wenn es um das leidige "Impfthema" geht.

Werter Herr Denzer, ich finde

Werter Herr Denzer, ich finde Ihre Rezension interessant. PS: Ein Interview mit dem Künstler kann man in der NSTZ finden.

ich finde die arbeit von

ich finde die arbeit von herrn Markus Moling durchgehend 1A.. wenn man nicht imstande ist.. als kunst-journalist sich in die arbeit eines künstlers hinein zu (fühlen) versetzen.. so kommt logisch die eigene verwirrtheit über die arbeit auf das journalistische patier.. und keinem ist dadurch geholfen.. wenn man sich nicht auskennt.. ist es des öffteren besser.. man lässt einen anderen journalisten den votritt.. in südtirol ist es eher eine gängige praxis.. die sprache des herrn Michael Denzer im kunst-jourlaismus anzuwenden.. PS. wenigstens ist er vorbei gekommen.. andere kommen nicht mal mehr vorbei.. usw.

In reply to ich finde die arbeit von by Peter Paul Ped…

Schön dass sie die Arbeit als

Schön dass sie die Arbeit als 1A empfinden. Anscheinend aber nicht jeder. Und was Kunst ist und nicht ist, das kann man aktuell schön am Hellerischen Skandälchen sehen. Also wer kennt sich denn bitte aus? Mit was? Beim sich einfühlen?

In reply to Schön dass sie die Arbeit als by Ulrich Ladurner

was hat Moling mit dem

was hat Moling mit dem Skandal von Heller zu tun?

Kunst darf provozieren,

Kunst darf provozieren, anecken, verstören, ... . Herr Moling macht das (zu?) leise, aber selbst das ist einigen noch zu laut.