Zelebratorische Zusammentreffen

Wann hast du damit begonnen Kunst, auszustellen und wie würdest du deine kuratorische Praxis beschreiben?

Victoria Dejaco: Das war bereits am Ende meines Studiums. Die Studentenzeitung des Falters titelte damals: „Erfind dir einen Job sonst hast du keinen.“ Das war für mich der Moment, in dem ich gedacht habe, wenn ich wirklich kuratieren und mit Künstlern arbeiten will, dann muss ich kickstarten. Deshalb habe ich begonnen Ausstellungen in meiner Wohnung zu organisieren. Die Ausstellungen wurden sehr positiv aufgenommen und ich habe viel Zuspruch bekommen, sei es nun wegen der Kunst oder weil ich soviel gekocht habe. Innerhalb von 3 Jahren habe ich 20 Ausstellungen realisiert und die Bude war jedes Mal voll. So habe ich die Grundlage für meine kuratorische Handschrift gelegt. Ich gebe das Vertrauen, das den Kurator_innen geschenkt wird, gerne an die Künstler_innen oder an das Publikum weiter. Wenn du jemanden bei dir zuhause ausstellst musst du sehr viel Vertrauen aufbauen. Der 13 Meter lange Korridor bei mir zuhause war auch eine sehr spezielle Ausstellungssituation, in der, was die Präsentation der Kunst anbelangt spontane Entscheidungen getroffen werden mussten, ich musste also den/die Künstler_in so gut kennen, dass ich auf alle ihre/seine Entscheidungen vertrauen konnte. Die Kommunikation über die Kunst mit den Betrachter_innen ist mir enorm wichtig. Ein zentrales und auch strategisches Moment ist für mich das zelebratorische Zusammentreffen. In der „Hallway“ hab ich wie gesagt sehr viel gekocht und das bildete eine gute Gesprächsgrundlage. Die Leute beginnen sich zu unterhalten - zuerst vielleicht über das Essen, dann die Kunst und den Kontext. Diesen Januar haben ich zusammen mit dem Kurator Manuel Scheiwiller das Projekt Body Liberation im Ausstellungsraum Klingental realisiert. Für 5 Wochen haben wir im Ausstellungsraum gelebt und gearbeitet. Wir haben Künstler_innen dazu eigeladen mit uns dort 2 bis 4 Tage zu verbringen und an ihren Projekten zu arbeiten. Dabei gab es einen sehr engen Austausch mit den Besucher_innen, die uns sozusagen während dieses „Alltags“ begleiten konnten - sehen wie sich die künstlerischen Arbeiten entwickelten und umgesetzt wurden.

Neben deinen persönlichen Projekten warst du auch beim Grazer Kunstverein tätig. Wie war es für dich in diesem institutionellen Rahmen zu arbeiten?

Beim Grazer Kunstverein habe ich 2 Jahre lang als kuratorische Assistenz gearbeitet. Die Kommunikation mit den Besucher_innen war auch für den Leiter des Kunstvereins Krist Gruijthuijsen zentral. Jedem und jeder einzelnen Betrachter_in eine persönliche Führung durch die Ausstellung zu geben, war fixer Bestandteil seines Ausstellungsprogramms. Die persönliche Kunstvermittlung stand immer im Vordergrund. Es hat mich sehr fasziniert, dass diese Arbeitsweise, die mir auch in meinen persönlichen Projekten so wichtig ist, auf institutioneller Ebene umgesetzte werden kann. Nun im August wechselt Krist Gruijthuijsen in die Kunstwerke Berlin. Ich habe in der Zwischenzeit begonnen für einen Sammler aus Graz zu arbeiten und betreue diese sehr große Sammlung von Archiv bis Leihgaben und Restaurierungen. Trotzdem verfolge ich weiterhin meine eigenen Projekte, schreibe und editiere Texte für Magazine und Kunstpublikationen und kuratiere Ausstellungen.

Sowie die Ausstellungsreihe „Encounters“ in der Galerie Doris Ghetta in Pontives. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und um was für ein Ausstellungsformat handelt es sich dabei?

Die Galeristin Doris Ghetta ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich für ihre Galerie beratend tätig sein möchte. Nach einigen Gesprächen habe ich ihr vorgeschlagen neben den etablierten Künstler_innen der Galerie, also parallel zu ihrem Ausstellungsprogramm einen Projektraum zu initiieren, einen Raum zu schaffen, in dem experimentell gearbeitet wird und auch jüngere Künstler_innen gezeigt werden können. Die Idee gefiel ihr sehr gut. Also habe ich das Ausstellungsformat „Encounters“ (Begegnungen) entwickelt. Ich bitte Künstler_innen mit denen ich bereits gearbeitet habe, oder die ich gut kenne, eine_n weitere_n Künstler_in zur Zusammenarbeit einzuladen. Die Ausstellungen haben sehr lange Vorbereitungszeiten - teilweise über ein Jahr - denn ich möchte, dass die Künstler_innen tatsächlich Zeit finden sich kennenzulernen und etwas gemeinsam zu entwickeln. Auch ich bin Teil dieses Austauschs und das ist sehr spannend.

Du beginnst den Ausstellungstext zur 3. Edition von „Encounters“ mit einem Zitat von Italo Calvino: „Die Hölle der Lebenden ist nicht etwas, das erst noch kommen wird. Wenn es eine gibt, ist es die, die schon da ist, die Hölle, in der wir jeden Tag leben, die wir durch unser Zusammensein bilden. Es gibt zwei Arten, nicht unter ihr zu leiden. Die erste fällt vielen leicht: die Hölle zu akzeptieren und so sehr Teil von ihr zu werden, daß man sie nicht mehr sieht. Die zweite ist riskant und verlangt ständige Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft: zu suchen und erkennen zu lernen, wer und was inmitten der Hölle nicht Hölle ist, und ihm Dauer und Raum zu geben.“ (Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte) Was für eine Rolle spielt die utopische Architektur und bebaute Umwelt in der Ausstellung?

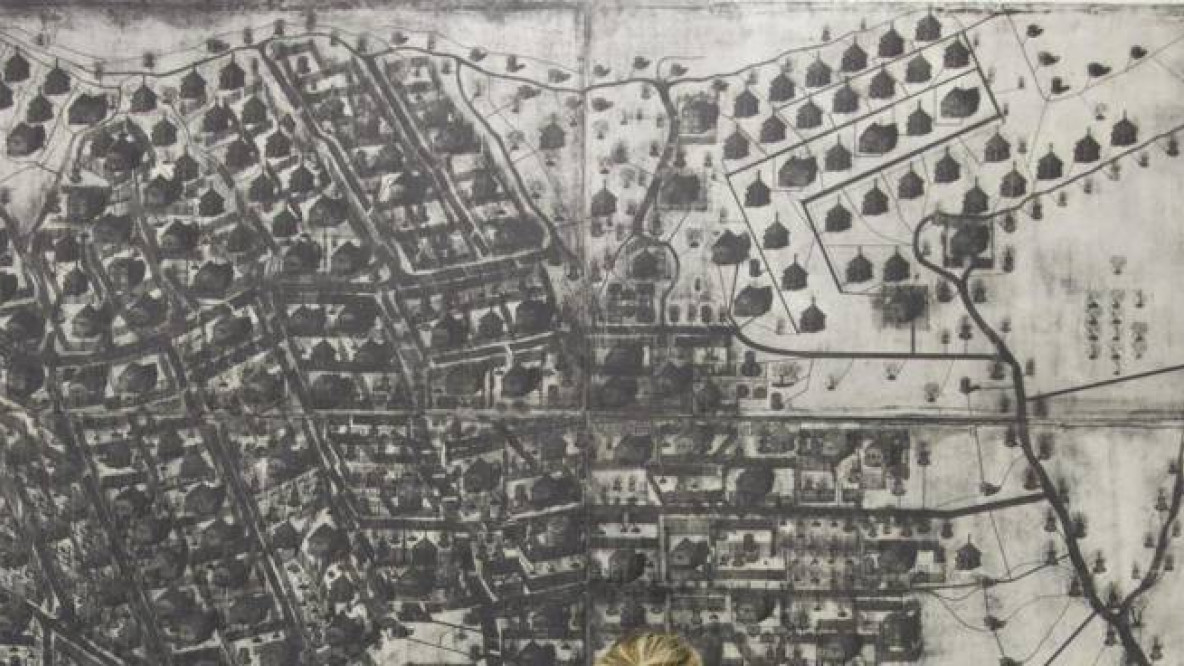

Ich glaube, ich hatte mit Pavlo Makov über das Buch gesprochen. In meiner Arbeit geht es sehr stark darum Dinge zusammenzufügen, die in den Gesprächen mit Künstler_innen, oder Anderen aufkommen. Ich will immer wissen was die Künstler_innen mit denen ich arbeite gerade lesen, oder was für Musik sie hören. Ich verfolge in meinen Ausstellungen nicht wirklich eine didaktische Herangehensweise. Klar spielt Architektur eine zentrale Rolle. Victoria Vinogradovas Arbeit „revelation/playgrounds“ hat für mich Ähnlichkeit mit dem Tatlin-Turm, dem „Monument der Dritten Internationale 0 10“ aus dem Jahr 1917. Die Radierungen von Pavlo sind herausragend. Seine Arbeitsweise ist unglaublich präzise, auch durch die komplizierte Technik der Radierung bedingt. Manische, perfektionistische Arbeitsweisen finde ich sowieso immer sehr spannend.

Du schreibst auch, in Anlehnung an das Zitat, dass „eine der Hauptaufgaben der Kultur ist, zu erkennen, was nicht Hölle ist, und ihm Dauer und Raum zu geben“.

Ja, diese Ausstellung ist auch ein sehr emotionales Projekt. Die Künstlerin Victoria Vinogradova stammt aus Russland. Seit jeher bewunderte sie den Künstler Pavlo Makov und wollte mit ihm gemeinsam diese Ausstellung gestalten. So habe ich ihn kontaktiert und zuerst war er gar nicht erpicht darauf zu Kriegszeiten gemeinsam mit einer „Russin“ auszustellen. Dann folgte ein sehr bewegender Austausch zwischen Victoria, Pavlo und mir, über was Kultur, Kunst in diesem hoch politisierten und schwierigen Zusammenhang leisten kann. Dass wir versuchen möchten einen Raum für menschliches Handeln jenseits von Ideologien zu schaffen. Die Politik soll aber nicht das Vordergründige Thema der Ausstellung sein. Ich finde es eine großartige Geste von Pavlo, trotz der persönlichen Erfahrungen, die er im Krieg erleiden musste, am Projekt teilgenommen zu haben. Beide sind sehr glücklich sich kennengelernt zu haben.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.