Trento 1968

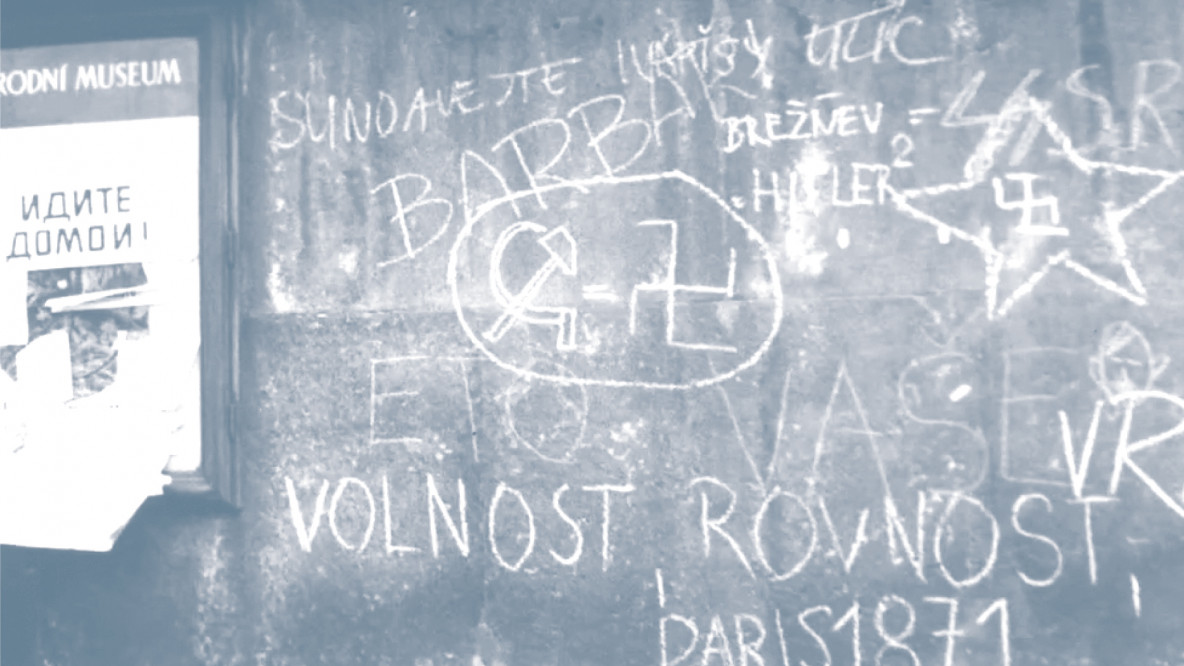

I segni premonitori della rivolta li troviamo già negli anni Sessanta, gli anni del boom economico. La miccia è accesa dai 70.000 studenti universitari di Berkeley. Un movimento di lotta per la pace, contro la guerra in Vietnam, la discriminazione razziale e per un’università aperta a tutti i ceti sociali. Ma anche per rovesciare una società autoritaria piramidale, a partire dalla famiglia e per la parità dei diritti delle donne. Questi aneliti d’inedita libertà e democrazia dal basso, sono la base comune di un movimento contestatario anticonformista che dilaga in tutti i maggiori Paesi industrializzati dell’Occidente, ma non solo. Il 1968 è stato declinato nei vari Paesi in maniera diversa: «i 1968» sono stati molti. Ad esempio, in Polonia, Ungheria e in Cecoslovacchia le rivolte sociali sono contro i regimi totalitari, per la libertà, la democrazia, il socialismo dal volto umano. La rivoluzione culturale «del libretto rosso» dei giovani maoisti, tanto evocata nelle manifestazioni di casa nostra, è stata invece un grande abbaglio funzionale solo alla distruzione di tutto ciò che testimoniava la cultura del passato e il consolidamento del potere personale di Mao. In Europa, il carattere peculiare, è stato il tentativo di legare le lotte studentesche con quelle della classe operaia. Ricordiamo le grandi manifestazioni a Bonn con la partecipazione dei sindacati dell’industria e d’intellettuali come lo scrittore pacifista Heinrich Böll: «la coscienza critica delle macerie della Germania». Più celebre di tutti il Maggio francese: l’occupazione di tutte le università, le fabbriche e i servizi paralizzano la Francia per un mese. Un moto rivoluzionario pacifico straordinario, ma di breve durata, poi svuotato dall’accordo sindacale nazionale e represso da De Gaulle.

In Italia, l’esperienza «operai e studenti uniti nella lotta» è molto più solida e duratura. Il «1968» va letto assieme all’ «Autunno Caldo operaio del 1969» che si prolunga nei primi anni Settanta. È in questi anni che si conquistano lo Statuto dei Lavoratori e le riforme sociali e civili come la legge sulle pensioni, sul divorzio. Questo poderoso movimento dei diritti, s’intreccia con la strategia della tensione, gli opposti estremismi, i «servizi deviati», le «stragi di Stato», fino agli anni di piombo delle Brigate Rosse e delle organizzazioni neofasciste, il delitto Moro…

Il «1968 del Trentino» è stato speciale e vale il doppio. Speciale, perché la qualità delle lotte della neonata Facoltà di Sociologia, ha rappresentato un’esperienza internazionale. Secondo perché si è capito subito che per cambiare l’università bisogna cambiare anche la società e per farlo è necessaria un’alleanza con la classe operaia. Poi, ancora perché il sindacato trentino, trainato dalle tute blu, per primo, ha sperimentato in Italia i Consigli di Fabbrica con i delegati eletti direttamente nei reparti su scheda bianca, la centralità dell’assemblea come luogo delle decisioni collettive e l’unità sindacale con il Sindacato Metalmeccanici Unitario del Trentino. Chi scrive, nel 1968, era il Segretario della Fiom più giovane d’Italia, con la stessa età del leader del Movimento studentesco trentino Mauro Rostagno.

L’energia culturale dei giovani nelle scuole e nelle fabbriche, è stata la spinta decisiva per la modernizzazione del Trentino. Il Trentino lo chiamavamo «Il Sud del Nord». Una provincia sottosviluppata ancora prigioniera di un’economia agricola di sussistenza, le «gabbie salariali» con retribuzioni contrattuali inferiori del 30-40 per cento rispetto le altre Regioni del nord, un flusso di emigrazione ancora in atto, l’egemonia di una vecchia cultura conservatrice cattolica e democristiana, poco disponibile ai cambiamenti. Per questo le lotte studentesche e sociali del mondo operaio sono state l’anima di una rivoluzione culturale trasversale del mondo della politica, dei sindacati dei lavoratori, dei contadini, delle Acli e della Chiesa già scossa dal Concilio Vaticano II.

La sua utopia di libertà, fraternità, giustizia sociale e la sua ansia di cambiamento e di anticonformismo che rimangono sempre di attualità.

Con il 1968 il Trentino rompe con il proprio passato. Diventa una provincia industriale, la filiera agricola e cooperativa si specializza, l’università diventa polo di ricerca e d’innovazione e il turismo allarga i suoi orizzonti. I giovani delle valli scoprono per la prima volta il lavoro fordista in fabbrica. Sentono sulla loro pelle lo sfruttamento delle catene di montaggio. Contestano l’autoritarismo dei capi. Non vogliono essere trattati come numeri, ma essere rispettati nella loro dignità come persone. Nelle università si contesta per gli stessi principi. L’unità fra gli studenti e operai diventa un movimento quasi naturale. Per le ragazze operaie, la rivoluzione culturale è ancora più significativa perché la loro battaglia è anche per l’emancipazione e i diritti della donna. La rivoluzione delle idee, dei costumi, della sessualità, rompe dei veri e propri tabù ancestrali. Alle mitiche occupazioni di Sociologia e dei cortei studenteschi, irrompono sulla scena politica inedite manifestazioni e lotte operaie, anche nelle valli. Potere operaio. Uniti si vince! Operai e studenti uniti nella lotta, s’intrecciano con le lotte internazionali per la pace in Vietnam, la libertà dei popoli, contro le dittature, per portare i diritti fondanti della Costituzione in fabbrica. Il 1968 esaurisce la sua spinta propulsiva quando il movimento studentesco perde la sua autonomia e si trasforma e divide nei gruppi politici ideologizzati. E quando le grandi centrali, dopo aver vissuto lo straordinario rinnovamento dei Consigli di Fabbrica Unitari, la stagione della Flm e dei sindacati di categoria unitari, tradisce l’unità organica e ritorna alle storiche divisioni. Le Brigate rosse, non sono nate a Trento. «Il 1968» non è stato la culla del terrorismo. Curcio non è mai stato un leader del movimento studentesco di Sociologia. Le BR nasceranno a Mlano e le loro prime vittime partiranno dal 1974. Ricordo che la strage di Piazza Fontana avvenne nel pieno delle lotte per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Posso testimoniare che alle trattative, il Ministro del Lavoro Donat Cattin era ossessionato dall’idea di un imminente colpo di Stato. Da allora tutto non sarà più come prima. Il movimento sindacale e la classe operaia democratica italiana sono stati con fermezza la forza sociale decisiva per isolare e battere il terrorismo brigatista, quello neofascista e le trame oscure dei servizi deviati. Delitti sui quali non si è fatta mai piena luce, compreso l’efferato assassinio di Moro e della sua scorta. Oggi tutto è cambiato e non si può tornare al passato. Il «1968» appartiene a una fase storica del Novecento cha vinto sul piano culturale ma non su quello politico. La sua eredità migliore? La sua utopia di libertà, fraternità, giustizia sociale e la sua ansia di cambiamento e di anticonformismo che rimangono sempre di attualità.

Salto in collaborazione con Kulturelemente