I pieni e i vuoti ancora da mappare

-

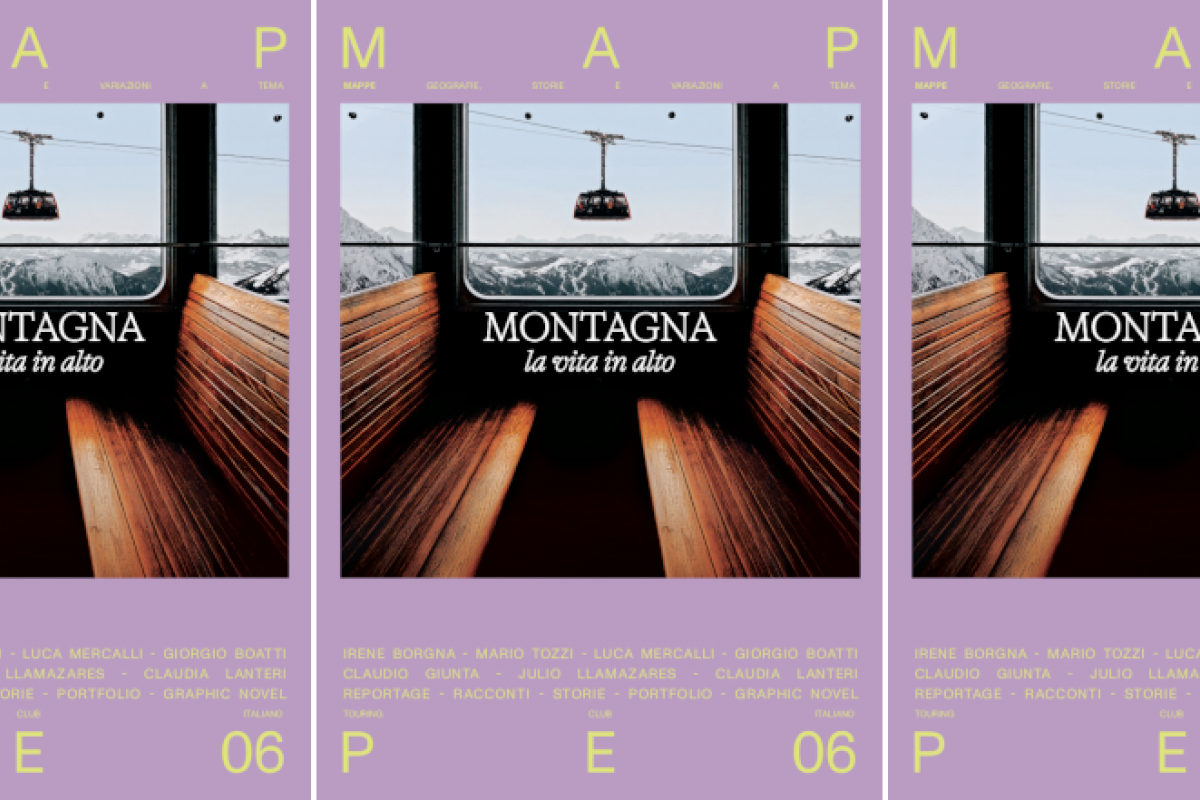

Martedì scorso, 9 settembre, alla Nuova Libreria Cappelli di Bolzano è stato presentato l’ultimo numero della rivista-libro Mappe, edita dal Touring Club Italiano e dedicata al tema Montagna – la vita in alto. L’incontro, moderato da Anna Quinz di Franzmagazine nell'ambito della rassegna di presentazioni Bella carta, ha visto dialogare i giornalisti Marco Albino Ferrari, fondatore del progetto AltraMontagna, e Tino Mantarro, coordinatore editoriale di Mappe.

“Questo è un ritorno di Mappe a Bolzano, perché il primo numero dedicato ai confini – ormai da un anno e mezzo in libreria – fu presentato qui”, ha ricordato Mantarro, spiegando la genesi editoriale di Mappe e la necessità, per il Touring, di cambiare passo: “Il nostro modo di raccontare era rimasto fedele a se stesso, ma non era più contemporaneo. Avevamo bisogno di parlare un linguaggio diverso, senza rinnegare la nostra storia”, sottolinea Mantarro. Mappe non è una rivista tradizionale né un libro tradizionale: “È un ibrido che racconta un tema geografico ogni volta diverso, attraverso reportage, saggi, disegni, fotografie. L’obiettivo è quello di mischiare i registri e provare a restituire complessità”.

-

La rivista Mappe

Mappe è una sperimentazione editoriale del Touring Club Italiano che mischia sussidiario di geografia, reportage, illustrazione e riflessione — una “rivista-libro” pensata per riflettere su temi geografici e di paesaggio con linguaggi ibridi e narrativi. Il nuovo numero sulla Montagna prova a mappare «la vita in alto», ossia non solo paesaggi o flussi turistici ma comunità, natura, aspirazioni delle “terre alte” .

Foto: Touring Club Italiano

Foto: Touring Club Italiano -

Il ritorno del lupo

Ferrari ha invitato a pensare le montagne italiane come un sistema unitario: “Cosa sono le montagne italiane? Sono questo lunghissimo corridoio ecologico che unisce Trieste a Messina, sono 2.500 chilometri che nonostante le infrastrutture, le strade, le ferrovie, resta un corridoio vitale. Ce lo testimoniano le migrazioni degli animali selvatici, come il lupo”. “All'inizio degli anni Settanta era sull'orlo dell'estinzione, erano rimasti pochissimi esemplari nella loro roccaforte dell'Appennino centrale sui Sibillini… Poi grazie a circostanze favorevoli ha iniziato il suo viaggio di ri-colonizzazione del territorio, favorito dall’introduzione in natura di animali a scopo venatorio, come gli ungulati, e da leggi di protezione. Perché parlo del lupo? Perché è una specie di bandiera, un indicatore di “selvaticità” degli ambienti montani. È ritornato proprio grazie a questi fattori, ma soprattutto al fatto che le montagne hanno subito un grosso processo di rinselvatichimento: quando la foresta avanza va a inghiottirsi i prati e i pascoli”. “Le aree interne si sono spopolate, i boschi sono tornati, e questo ha creato un ambiente favorevole. Basta guardare una foto satellitare notturna: le coste brillano di luci, e dentro c’è un grande lago nero, che è lo spazio del lupo. Questa lama, questa sega che taglia a due la geografia, il vuoto e il pieno, è anche un confine mentale”.

Sul ritorno dei grandi carnivori la città tende a minimizzare (“ma sì, che danni potranno fare”), chi vive la montagna ha paura – ma per Ferrari la questione non è demonizzare né idealizzare, ma “togliere questo confine mentale, capire che la natura non è sacra, non si può demonizzare l'uomo in quanto tale” e che il mantenimento di praterie secondarie dipende dall’attività umana storica, come la pastorizia, che sono una nicchia ecologica preziosa per la biodiversità. “Il lupo abita nei boschi. No: abita nella varietà di ambienti, in questa alternanza continua tra vuoti e pieni”.

-

Il selvaggio e il mito dell’autentico

Il confronto si è soffermato a lungo sull’idea di “selvaggio” e di “autentico”, ovvero del del mito romantico della montagna come rifugio incontaminato. “Fa bene trattare la montagna come una soffitta?” ha domandato Ferrari, secondo cui “selvaggio è ciò che cresce spontaneamente, senza cura, ma occorre circoscrivere questo mito: non possiamo immaginare la montagna solo come celebrazione del passato o luogo selvaggio incontaminato. La salvezza del pianeta non sta nella dimensione selvaggia, sta nella cura, nel nuovo equilibrio tra uomo e natura. Non siamo in Alaska”. “Noi cerchiamo l’autenticità – ha aggiunto ancora Ferrari – ma in realtà proiettiamo su ciò che vediamo il senso che vogliamo attribuirgli. Per secoli la montagna non è stata affatto un luogo di autenticità felice, ma un luogo interdetto, abitato da demoni. Solo il Romanticismo ha rovesciato la prospettiva, trasformandola in un’Arcadia, luogo della salute e della libertà. Heidi è l’esempio più celebre di questa rappresentazione del buon selvaggio”. Oggi quell’Arcadia non esiste più: “Il contadino non per forza sta tutto il tempo con il suo grembiule blu, ma ascolta Lady Gaga”.

-

Mantarro ha richiamato l’idea di raccontare la complessità “in maniera onesta” evitando stereotipi e artifici: “Il giornalismo di viaggio troppo spesso si piega a una cartolina, dove c’è sempre il sole e i bambini non piangono mai, ma la verità è un’altra”, ha sottolineato il giornalista del Touring: “Non volevamo raccontare le scalate o l’alpinismo, ma la vita in alto, provando a educare a una fruizione plurale. Se la narrazione va solo in un senso finiamo in un punto. La scommessa di Mappe è portare narrazioni diverse che mostrino molteplici autenticità, ricordando che – come diceva Hobsbawm – ogni tradizione è inventata”.

-

Aree interne tra pieni e vuoti

Anna Quinz ha infine richiamato l’attenzione sull’urgenza di un racconto che vadano oltre l’overtourism e gli incidenti di cronaca: “Nei paesi che si spopolano iniziano a scomparire luoghi fondamentali come il negozietto o il baretto. Un paese senza bar o negozi non è più un paese, non è più una comunità”. Ferrari ha portato l’esempio di Morterone, il Comune più piccolo d’Italia: “33 residenti iscritti, ma in inverno si svegliano in 12. Eppure ha Municipio e Sindaco. Ecco, la geografia del troppo vuoto e del troppo pieno si gioca anche lì: paesi deserti da una parte, paesi iper-turistici dall’altra”. Secondo Ferrari “molti vogliono andare via dalle città. Lo dice uno studio dell’Università di Padova: 300.000 milanesi negli ultimi anni se ne sono andati. Abbiamo in montagna un patrimonio immobiliare sterminato di seconde case, i cosiddetti “letti freddi”, riscaldati solo a Capodanno o a Ferragosto. Ci sarà un trasferimento: il troppo vuoto e il troppo pieno alla fine faranno cortocircuito. Ma anche i giovani che nascono in uno dei mille Morteroni guardano la città con attrazione. La città respinge e attrae. Milano e altre metropoli saranno sempre meno luoghi di vita dall’inizio alla fine, ma luoghi di permanenza temporanea”

“Il prossimo numero di Mappe sarà sulla Provincia”, annuncia in conclusione Mantarro, “sullo stato della provincia, per a capire che cos'è la provincia italiana. Ci sarà un bell'articolo narrativo del romanziere Marco Drago, lui vive in un paesino, nel Piemonte del Dolcetto e del Barolo, quelle colline iperturisticizzate dove vanno un sacco di norvegesi. Ma nel suo paesino non c'è più il bar. Il nostro tentativo è di provare a raccontare anche questi mondi, radiografare l'esistente, e magari gettare semi per un cambiamento, che speriamo essere partecipato”.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.