Heimatgeschmack?

-

„In seinem Buch Flucht zurück schildert der Vinschger Schriftsteller Josef Feichtinger mit dem Blick eines alten Mannes die Erlebnisse eines Optantenkindes und den langen Weg zurück in die Heimat, die nach Jahren in Österreich erst wieder Heimat werden musste“, schreiben die Verantwortlichen des Verlages Edition Raetia in einer Aussendung zum Tod des Autors. Josef Feichtinger veröffentlichte bei "Raetia" seine literarischen Lebenserinnerungen. Es war seine letzte Buchveröffentlichung. Insgesamt zählt sein Werk über 16 Bücher, 20 Theaterstücke und zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und Zeitungen. Er war „stets ein kritischer Zeitgenosse, seine Stücke wurden viel diskutiert, aber auch viel gespielt: Feichtinger ist einer der meistgespielten Südtiroler Theaterautoren.“

Feichtingers Schaffen basiert fast immer auf historischen Ereignissen.

-

Kulturelles Multitalent: Josef Feichtinger verfasste nicht nur literarische Werke, sondern auch wissenschaftliche Abhandlungen. Foto: Foto: Edition Raetia

Kulturelles Multitalent: Josef Feichtinger verfasste nicht nur literarische Werke, sondern auch wissenschaftliche Abhandlungen. Foto: Foto: Edition RaetiaWenige Monate nach seiner Geburt im Jahr 1938 wurde Feichtinger von Adoptiveltern in Laatsch angenommen, die 1940 im Zuge der Option nach Oberösterreich auswanderten. Als der Krieg zu Ende war und der Vater als gefallen galt, machten sich Mutter und Sohn auf den beschwerlichen Weg zurück. Feichtinger besuchte das Gymnasium in Meran und studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Wien. Von 1966 bis zu seiner Pensionierung 1999 war er Lehrer für Deutsch und Latein am Realgymnasium in Schlanders.

Feichtingers Schaffen basiert fast immer auf historischen Ereignissen. Mit den Mitteln der Satire und mit Ironie regte er stets zum Nachdenken an, stellte die Mächtigen bloß und klärte auf.

In Erinnerung an den Autor: ein Textauszug aus seinen Lebenserinnerungen.Heimat schmeckenDie Grenze war ein brutaler Strich, quer durch Wälder und Grundstücke, quer über den rissigen Asphalt der Passstraße nach Reschen. Ein dreifarbiger Balken in Brusthöhe sperrte ab – rot, weiß, grün. Farblos war der Passierschein, der uns im Herbst neunundvierzig – es war schon kühl auf der Passhöhe – zwei Stunden Aufenthalt auf italienischem Boden gestattete.

Erschöpft vom langen Marsch von der Poststation Nauders her, schleppte sich Mutter mit mir zum Grenzgasthof, der eine Art Niemandsland war. Ein halbes Dutzend italienischer Polizisten in feschen Uniformen fassten Mutters Weiblichkeit ins Auge und verzogen sich. Ich fragte, was die roten Streifen an den Hosennähten bedeuteten. Mutter legte den Finger auf den Mund. Die Pistole im Ledergehäuse am Gürtel beäugte ich misstrauisch.

Das rauchige, stickige Gastlokal war gesteckt voll. Trotz Tageslicht und einer flimmernden Neonröhre war es düster. Sonderbare Figuren lärmten zweisprachig: Typen mit breiten amerikanischen Hüten und Lederjacken, Bauern in Lodenhosen und Filzhüten, schwarze Schnauzbärte mit Baskenmützen, dazwischen graue Finanzpolizisten mit kecken Federhüten.

Wir suchten nach dem weißen Kopftuch der Tante Mena aus Laatsch, das irgendwo da unten, jenseits der Grenze lag. Sie hatte uns sofort entdeckt, und die Frauen fielen einander um den Hals. Die Mena war keine schöne Tante: eine ziemlich große krumme Nase, weiße Bartstoppeln auf den Lippen, wenig Zähne, Falten kreuz und quer im Gesicht – aber die Augen strahlten Güte aus. Sie küsste mich, ich erschrak, küsste aber tapfer zurück. Ich erinnere mich an ein großes bauchiges Glasgefäß mit einem Blechdeckel wie ein Zwiebelturm, aus dem ich grellrote, pappige Zuckerkügelchen fischen durfte. Sie schmeckten fade. Heimatgeschmack?

Im Gespräch kam das Wort „Heimat“ vor, Mutter weinte.

Die Frauen tranken an einem verbeulten Blechtisch tintenschwarzen Kaffee aus Fingerhüten und redeten endlos: über Vaters Pech, das Leben lassen zu müssen, als der Krieg schon verspielt war, über seine Geschwister, über Ungerechtigkeiten des welschen Staates und die immer noch herrschende Not. Ich zappelte ungeduldig, das alles kannte ich. Auch eine Limonade brachte wenig Trost, zumal mir verboten war, im Lokal herumzugehen. Dabei spürte ich zunehmend Abenteuerlust.

Im Gespräch kam das Wort „Heimat“ vor, Mutter weinte. Auch mir war zum Heulen: über Mutters Weh und die Trostlosigkeit in diesem Winkel des verschlossenen Heimatlandes.

Mutter wurde richtig heimwehkrank, es war ein psychisches Leiden. Sie redete täglich von Meran und Mals, auch Laatsch gehörte zum Garten Gottes, aus dem wir ausgesperrt waren. Prutz und die Prutzer wurden zunehmend fremder. Die gute Hausfrau Thres, deren Heimat Fließ in Reichweite lag, sah die Gemütskrankheit und behandelte Mutter wie eine Kranke. Das entfremdete die Freundinnen.

Durch ihren Südtiroler Vertrauensmann erfuhr Mutter im Frühjahr fünfzig, dass in Innsbruck Passierscheine ausgestellt würden, die einen Aufenthalt von achtundvierzig Stunden erlaubten. Sie war nicht mehr zu halten, nahm mich sogar für drei Tage von der Schule, für eine Fahrt nach Mals. Eine Auswandererkindheit: Zu seinem 80. Geburtstag veröffentlichte Pepi Feichtinger sein literarisches Vermächtnis. Foto: Edition Raetia

Eine Auswandererkindheit: Zu seinem 80. Geburtstag veröffentlichte Pepi Feichtinger sein literarisches Vermächtnis. Foto: Edition RaetiaVorfreude und Neugier ließen uns nicht schlafen, meine Erwartungen waren allerdings gedämpft. Wir mussten uns nicht mehr zu Fuß plagen, Busse von hüben und drüben fuhren zur Grenze. Wir waren die einzigen Passanten. Immer noch war der Balken trikolor, immer noch schwärmten Pistolen tragende Polizisten um die Reisenden und kontrollierten doppelt und dreifach das geringe Gepäck und die Papiere – allerdings mit ausgesuchter Höflichkeit, was Mutter wohlwollend vermerkte.

Sie betonte in dieser Zeit alle guten Eigenschaften der Italiener.

Wir drängten uns in einen schäbigen Bus, der wohl einmal blau gestrichen war, vollgestopft mit weinseligen Arbeitern, die Mutter grölend begrüßten. Bald hinter der Grenze gerieten wir in eine gespenstisch zerrissene Landschaft, eine Baustelle von höllischen Ausmaßen. Der Bus schepperte, schlug in Schlaglöcher und hupte angriffslustig bei Gegenverkehr. Wolken aus Staub verdeckten immer wieder die Bretterwände, hinter denen Kräne und andere Untiere ihre Hälse reckten. Staub drang durch die undichten Türen und verursachte Hustenreiz. Der Fahrer fluchte welsch, an den Haltestellen beschimpften sich Einsteiger und Aussteiger, alles welsch. Mutter wusste nicht viel über diese Hölle: Ein riesiger Stausee sollte Strom liefern für die Industrie in Mailand. Und zwei wehrlose Dörfer mussten im Wasser versinken.

Wir waren erleichtert, als wir in St. Valentin auf der Haide, wo sich der Bus plötzlich geleert hatte, einen Fensterplatz ergatterten. Mutter zeigte mir begeistert den stolzen Kirchturm von Mals, den Kranz der Dörfer rundherum, den unheimlichen Ortler im Hintergrund und die Kornfelder und Wiesen zu beiden Seiten der kurvenreichen Straße. Das war wirklich eine imponierende Landschaft, nicht zu vergleichen mit dem Oberinntal.

Mals beeindruckte mich durch prächtige Häuser und ansehnliche Geschäfte entlang der Hauptstraße. Wir besuchten zuerst eine Freundin Mutters, die Moidl, eine alte, quicklebendige Frau, die in einem Gewölbe einen Obst- und Gemüseladen führte und über die zugewanderte welsche Konkurrenz am Hauptplatz schimpfte. Ich kostete die ersten Feigen meines Lebens – sie schmeckten enttäuschend.

Dass es zwischen Deutschen und Italienern in Südtirol Probleme gab und dass die Welschen Südtirol als besetztes Feindesland behandelten, hatte mir Mutter gründlich erklärt. Das fand ich durch die vielen Polizisten und Soldaten bestätigt. Die Soldaten mit abenteuerlichen Spitzhüten und steilen Federn fand ich lustig, freilich lärmten sie, was nicht lustig war. Es sei gut, befand Moidl, dass viele Auswanderer zurückkämen, je mehr Deutsche, desto mehr Chancen zu überleben. Man müsse ihnen goldene Brücken bauen, statt sie zu schikanieren.

Wo wir übernachteten, weiß ich nicht mehr. Mutter kannte die Wirtin und schenkte ihr eine kleine Spitzendecke. Ich hätte dieser Frau, die mich argwöhnisch musterte, nichts geschenkt. Was hatte sie gegen mich?

Jetzt war Mutter gezwungen, mir zu verraten, was sie bisher verschwiegen hatte, aber viele Leute in Laatsch und Mals wussten. Sie umarmte und küsste mich, während sie mir mit seltsam feierlicher Stimme eröffnete, ich sei ein Adop tiv kind und sie nicht meine leibliche Mutter. Mir stand das Herz still vor Schreck. Als sie versicherte, meine einzige Mama zu bleiben, fiel ich ihr um den Hals. Dass mich eine andere Mutter geboren hatte, die bei meiner Geburt starb, nahm ich zur Kenntnis, als ob es einen Fremden beträfe. Mutter blieb Mutter, das war das Glück.

Das große Dorf Mals gefiel mir, obwohl sich hinter den großen Häusern in krummen Gassen viele Hütten mit Gerüm pel versteckten. Mals war meine zukünftige Heimat, auf die ich ein Recht hatte. Aber wussten das die künftigen Mitschüler? Und deren Eltern? Ich fühlte mich in eine neue Fremdheit zurückgeworfen. Mir stand ein neuer anstrengender Kampf um Einbürgerung bevor. Meine Lust auf Neues war dumpfer Sorge gewichen. Ich fühlte mich elend und sehnte mich nach dem Katzengassl.

Aber Mutter sah und hörte nichts. Die Rückoption war eingeleitet! Sie suchte den Malser Bürgermeister auf, ich blieb bei der Moidl, die mir „Buxelen“, Johannisbrotschoten, zu kosten gab – eine Frucht aus Afrika, die afrikanisch schmeckte.

Dieses Dorf war ein Albtraum. Und wirklich träumte ich später von Kuhfladen, die sich klebrig an meine Halbschuhe hefteten, sodass ich diese verlor und barfuß durch den Dreck waten musste.

Ich habe Mutter nie so wütend gesehen wie nach dieser Aussprache, sie stotterte vor Aufregung und verfluchte den Bürgermeister samt der ganzen Gemeinde. Er hatte sie, wie sie der Moidl schilderte, honigsüß begrüßt, aber ihr klar zu verstehen gegeben, es sei für sie und den Buben besser, in Prutz zu bleiben und die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen, was Optanten möglich war. „Ich hätte ihm den Kragen umdrehn können!“ Und sie verkündete der erschrockenen Moidl: „Jetzt erst recht!“

Seit diesem Vorfall festigte sich ihre krankhafte Überzeugung, von einer dunklen Verschwörung verfolgt zu sein. In Laatsch lebten drei Schwäger, die sie nicht leiden konnte. Allmählich sah sie in ihnen die Drahtzieher alles Bösen. Die Moidl, die viele Leute kannte, versprach, sich um ein Nest für uns zu kümmern. Mutter umarmte weinend die Freundin.

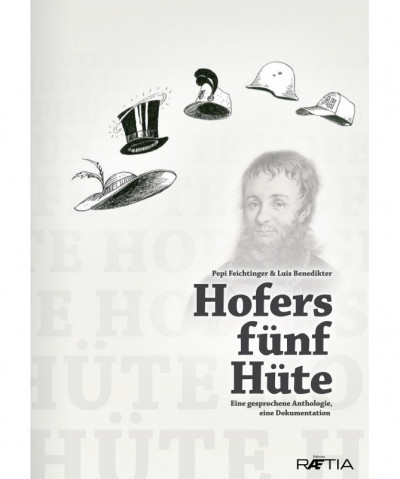

Ich redete nichts. Den ganzen Tag. Anthologie zu Hofer: Die fünf CDs und das Begleitbuch (in Zusammenarbeit mit Luis Bendikter) beinhalten die Originaltexte. Außerdem werden die jeweiligen Autoren kurz vorgestellt und die Texte historisch eingeordnet und kommentiert. Foto: Edition Raetia

Anthologie zu Hofer: Die fünf CDs und das Begleitbuch (in Zusammenarbeit mit Luis Bendikter) beinhalten die Originaltexte. Außerdem werden die jeweiligen Autoren kurz vorgestellt und die Texte historisch eingeordnet und kommentiert. Foto: Edition RaetiaVom Besuch bei Tante Mena habe ich deutliche Erinnerungen. Das Dorf Laatsch wirkte zurückgeblieben, dagegen war Prutz ein Kurort. Nur die mächtige Pfarrkirche mit einem seltsamen Turm beeindruckte mich. Sie passte nicht in dieses Nest. Die Leute freilich – soweit sie Mutter kannten – waren freundlich, ja herzlich. Die stattliche Frau in der Gemischtwarenhandlung unter der mächtigen Stiege zum zentralen Dorfgasthaus schenkte mir ein Stück italienische Schokolade, die sei ausgezeichnet. Ich stimmte zu, aus Dankbarkeit.

Tante Mena wohnte in einem unansehnlichen Bauernhaus, der Wohntrakt war nur ein Flügel des Wirtschaftsgebäudes mit Stall, Scheune und Lagerräumen für die Mühle, die stillstand. Der Geruch von Kuhmist war durchdringend. Kuhmist schien das Pflaster zu ersetzen, wie Vater von russischen Dörfern erzählt hatte.

Wenn ich heute an die Mena denke, sehe ich die daumendicken Speckschnitten, die sie mir wie einem Huhn in den Mund steckte. Ausgezeichnet war das Schwarzbrot, wofür der Vinschgau ja bekannt ist. Die Stube war mit echten und papierenen Blumen, Heiligenbildern und Zierrat aller Art überladen. Für das Geschenk Mutters, ein gesticktes Deckchen, dankte sie mit einem Schmatz und einer Litanei kurioser Danksagungen.

Auch Onkel Hans tauchte auf, in der Arbeitskluft. Ich erinnere mich an grüne Gummistiefel mit unzähligen Runzeln. Er begann, wie üblich, zu politisieren. Ich verstand gar nichts. Es werde sehr schwierig sein, in Laatsch ein Quartier zu finden, behauptete er. Ich atmete auf, obwohl das Atmen in der dicken Luft nicht leichtfiel.

Dieses Dorf war ein Albtraum. Und wirklich träumte ich später von Kuhfladen, die sich klebrig an meine Halbschuhe hefteten, sodass ich diese verlor und barfuß durch den Dreck waten musste.

Onkel Hans, der in der Großgemeinde alle Leute kannte, da er auch mit Vieh handelte, versprach, sein Möglichstes zu tun. Das sei er dem armen Franz schuldig, der so manche Sauferei und Rauferei mit ihm durchgestanden und im letzten Augenblick ein so elendes Ende genommen habe. Er habe ihn gewarnt, Lastwagenfahren sei gefährlich. Dass ich möglicherweise Priester werde, begeisterte Onkel und Tante. Die Zeiten seien miserabel, aber im Gebet eines Priesters wäre jede Lira bestens angelegt, sie würden etwas beisteuern. Das Dekanat Mals, fuhr er fort, habe das Glück, zum Bistum Brixen zu gehören, das deutsch sei, in Trient würden viele „Priesterlehrbuben“ welsch gemacht. Onkel Hans war immer noch deutsch. Auch ich war es für Augenblicke.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.