Seliger Heinrich

Auch nach einem halben Jahrhundert bekommt Germana Nitz eine Gänsehaut, wenn sie den Namen Heinrich Videsott hört. „Ich verbrachte meine ganze Kindheit unter der religiösen Obhut von Pfarrer Videsott, dessen „Fürsorge“ weit in das zivile Leben der Dorfgemeinschaft hineinreichte und eine Trennung der beiden Ebenen weder anerkannte noch zuließ“ schreibt die gebürtige Mittewalderin in einem Brief, den sie im Mai 2014 an das Bischöfliche Offizialat schickt. Auf ausdrückliche Aufforderung hin. Zwei Monate davor war der diözesane Seligsprechungsprozess für den 1999 verstorbenen Priester eröffnet worden. In dem Zusammenhang wurden alle Gläubigen dazu eingeladen, Briefe, Berichte und Mitteilungen über den in Montal geborenen Geistlichen einzusenden, der 62 Jahre in verschiedenen Südtiroler Pfarreien gewirkt hatte – und dem vor allem in seiner langjährigen Pfarrgemeinde Wengen das Bewirken von Wundern nachgesagt wird. Die treibende Kraft dahinter? Das 2009 gegründete Komitee „Freunde von Pfarrer Heinrich", das den Antrag auf Seligsprechung eingereicht hat und die Erinnerung an den Pfarrer auch auf einer eigenen Homepage lebendig hält. Dort finden sich zahlreiche, teils schwülstige Lobpreisungen auf den Pfarrer.

„Pfarrer Videsott fiel besonders durch seine geistige Ausstrahlung, seine tiefe Frömmigkeit und große Barmherzigkeit auf. Er zeigte eine unbegrenzte Hilfsbereitschaft und war Botschafter der Güte und Liebe Gottes. Dank dieser Tugenden wurde ihm eine immer größer werdende, andächtige Verehrung entgegengebracht. Nach seinem Tod breitete sich diese Verehrung in bemerkenswerter Weise aus; davon zeugen die unzähligen Besuche an seinem Grab im Friedhof von Wengen.“

Heilig- und Seligsprechungen sind katholische Rituale, die wie Fremdkörper in der wissenschaftsgläubigen und säkularisierten Welt des 21. Jahrhunderts wirken. Dennoch sprach allein Papst Franziskus mehr als 800 Menschen heilig; einer der Höhepunkte steht im kommenden September mit der Heiligsprechung von Mutter Teresa bevor. Die Vorstufe Seligsprechung ist dagegen der Verehrung auf Ebene von Ortskirchen vorbehalten. In Südtirol gibt es mit der in diesen Wochen bevorstehenden Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser ebenfalls ein prominentes Beispiel dafür. Ganze 45 Jahre Arbeit waren laut dem bischöflichen Delegierten Alois Hillebrand notwendig, bis die Südtiroler Leitfigur des Widerstands gegen den Nationalsozialismus nun als Seliger öffentlich verehrt werden darf. Da müssen bischöfliche und päpstliche Delegierte, Kirchenanwälte, theologische und historische Sachverständige und natürlich letztendlich natürlich der Papst darüber richten, ob „das Leben und Sterben der jeweiligen Kandidaten außerordentlich war, ob sie im Ruf der Heiligkeit standen, christliche Tugenden vorlebten, Wunder wirkten oder den Märtyrertod starb“, wie auf der Homepage der Diözese Bozen erklärt wird.

"Ein Priester mit Eecken und Kanten"

Dort ist man nach dem Märtyrer Josef Mayr-Nusser nun mit einem weit diffizileren Unterfangen herausgefordert. Der Südtiroler Widerstands-Held machte es den Kirchenverantwortlichen schon von allein vom Procedere leichter. Schließlich ist das Martyrium die einzige Voraussetzung für eine Seligsprechung, die ein weit herausfordernderes Unternehmen überflüssig macht: den Nachweis eines Wunders, also den Beweis, dass ein Wunder auf die Fürsprache des Anwärters zurückgeht. Im Fall Heinrich Videsott muss die Diözese Bozen aber nicht nur diesen Nachweis bringen. Das für den Seligsprechungsprozess verantwortliche Kirchengericht muss auch „einen Priester mit Ecken und Kanten bewerten“, wie es Bischof Ivo Muser bei der Eröffnung des Verfahrens so schön beschrieb.

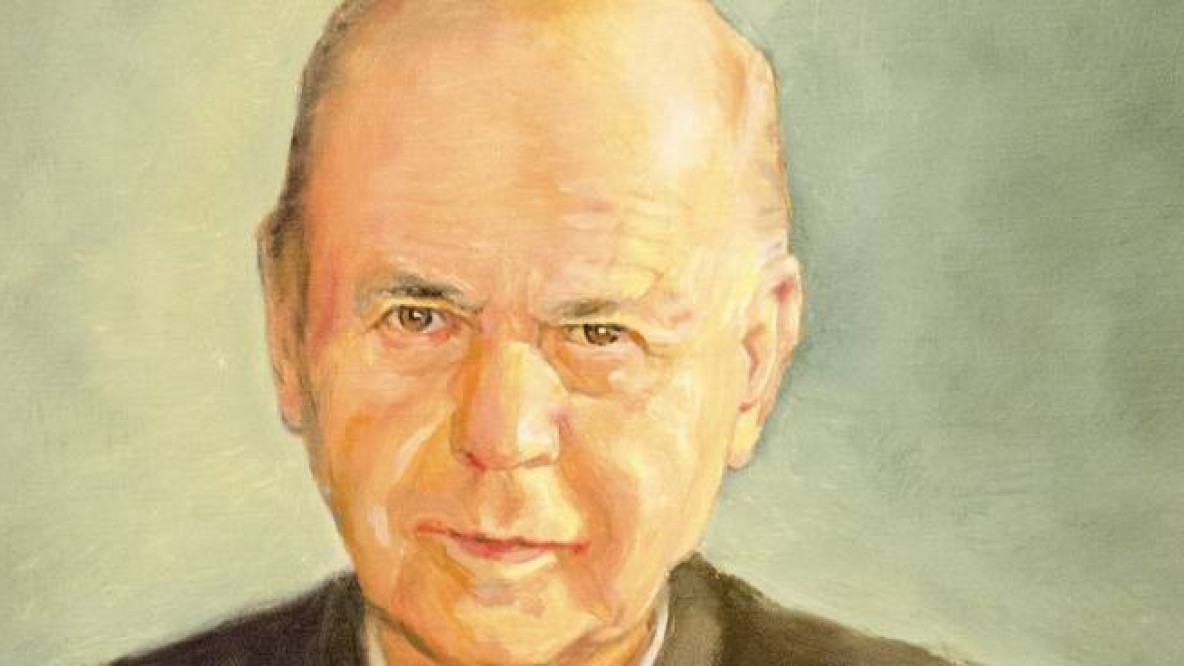

Heinrich Videsott (r.) mit Bischof Wilhelm Egger

Heinrich Videsott (r.) mit Bischof Wilhelm Egger

Einige dieser Kanten werden in den Erzählungen über Pfarrer Videsotts Mittewalder Jahre deutlich, den Germana Nitz und ihre Brüder Luis Benedikter und Siegfried Nitz vor zwei Jahren an die Diözese schickten. Das Bild, das darin entworfen wird, ist den vielen Beschreibungen vom gütigen Pfarrer, der voll opferbereiter Sorge auf die Bedürfnisse seiner Pfarrkinder schaut, diametral entgegengesetzt. Hier wird vielmehr ein fanatischer und gewalttätiger Tyrann beschrieben, der sich von seinen Schützlingen die Hand küssen lässt und seine Macht besonders gegenüber den Schwachen der Gesellschaft ausspielt. Dazu gehörte auch die Familie der Verfasserin, die mit ihren zwei älteren Brüdern nach dem frühen Tod ihres Vaters allein von ihrer Mutter und ihrer Tante aufgezogen wurde. Vor allem die Entscheidung der beiden Frauen, den drei Kindern trotz großer finanzieller Opfer eine Schulbildung über die Volksschule hinaus zu ermöglichen statt sie in die Mittewalder Fabrik zu schicken, macht die Familie zur Zielscheibe für Angriffe von Seiten des Geistlichen.

„Genau darin lag in den Augen von Pfarrer Videsott das Verschulden meiner Familie, noch dazu seitens einer, die, weil vaterlos und mit einem so genannten ledigen Kind als Familienmitglied, keinerlei Ansprüche zu stellen hatte. Videsott duldete solches Ausscheren nicht. Repressalien und Schikanen waren die Folge.“

„Es hat brachiale Gewalt gegeben“, sagt Germana Nitz, wenn sie ihre Kindheit in Mittewald beschreibt. Von sexueller Gewalt hätte sie keine Kenntnis. Darüber hinaus seien sie und ihre Geschwister aber Opfer und Zeugen vieler Demonstrationen von psychischer und physischer Gewalt und Willkür geworden, die sie bis heute prägen würden. „Körperliche Züchtigung widerfuhr den Buben, psychische Demontage und Demütigung den Mädchen“, schreibt Germana Nitz. Für das Berühren der Hostie sei ein Mitschüler vom Pfarrer vor aller Augen so lange ins Gesicht geschlagen worden, bis er aus Nase und Ohren blutete, beschreibt sie in ihrem Brief an die Diözese. Ministranten wurden für die geringsten Fehler nach der Messe an den Schläfenhaaren so weit hochgezogen, bis ihre Füße kaum noch den Boden berührten; oft habe der Pfarrer mit dem Kernzenhalter auf sie eingeschlagen. Selbst vor geistig und/oder körperlich beeinträchtigten Kindern habe Videsott nicht halt gemacht, kann man in dem Schreiben lesen.

„Weil ein geistig behindertes Mädchen, Mitschülerin meines Bruders Luis, im Religionsunterricht die Frage des Pfarrers nicht beantworten konnte, stopfe er ihm eigenhändig den Mund mit Orangenschalen aus dem Abfalleimer voll, bis das Mädchen verzweifelt nach Luft rang und sich beinahe übergab. In derselben Klasse war auch ein Bub, der mit einem sog. Klumpfuß durchs Leben gehen musste. Ihn forderte Videsott einmal auf, ans Fenster zu kommen, er wolle ihm etwas zeigen. Und während der Bub gespannt nach draußen schaute, versetzte ihm Videsott von hinten einen Tritt, und der Kopf des Buben prallte mit aller Gewalt gegen die Fensterscheibe.“

In zwei Stunden hat Germana Nitz die erste Version dieses Zeugnisses niedergeschrieben. „Es war wie eine Eigentherapie, wie ein Akt der Befreiung“, erzählt sie. Sie hat sich nach den Erlebnissen in ihrer Kindheit wie ihre Brüder vollständig von der Kirche abgewandt. „Bis heute kommt mir aber alles hoch, wenn ich ähnliche Geschichten höre. Auch im Familien- und Freundeskreis fällt es mir bis heute noch schwer, emotionslos darüber zu sprechen“, sagt sie. Erklärungen dafür liefert sie auch den Richtern über Pfarrer Heinrichts Seligsprechung.

„Um das Trauma dieser dramatischen Kindheitserlebnisse in seinem Ausmaß nachzuvollziehen, muss man sich die Rolle, ja Macht, der Kirche in Erinnerung rufen, die diese in jenen Jahren und nicht nur in Mittewald hatte. Sie war beileibe kein Freiwilligenverein, den man nötigenfalls und zum Schutz der eigenen Person hätte verlassen können. Die soziale Kontrolle der Kirche war flächendeckend und kapillar und wurde auch bei uns zu Hause nicht in Frage gestellt. Trotz allen widerfahrenen Unrechts war das Leben von Mutter und Tante von unerschütterlichem Glauben an Kirche und Religion geprägt“.

Wundersame Zeugnisse

Was aber macht man bei der Kirche mit solchen Zeugnissen? Welches Gewicht haben sie gegenüber all den vor Verehrung strotzenden Beschreibungen von der Wundertätigkeit des Pfarrers? Denn so eindringlich wie die Geschwister Nitz-Benedikter ihr Kindheitstrauma beschreiben, sind auch die Zeugnisse, die sich auch der Homepage der „Freunde von Pfarrer Heinrich" finden. Da wurden angeblich schwere Krebeserkrankungen dank der Segnung durch den Pfarrer geheilt, da sind Menschen fest davon überzeugt, dank Gebeten an Videsotts Grab oder Fürbitten in seinem Namen eine neue Arbeitsstelle oder eine Frau für den ledigen Sohn gefunden zu haben.

„Kaum dass ich Pfarrer Heinrich ansah, überkam mich ein Tränenmeer, und ich konnte fast nicht sprechen, soviel Energie und Güte strahlte er aus. Aus meinem Munde kam die Geschichte meiner Mutter, dass sie im Brunecker Spital lag, und dass sie Krebs hatte. Liebenswürdig fragte mich Pfarrer Heinrich “Ja wie heißt sie denn, deine Mutter?” Nachdem ich ihm geantwortet hatte, segnete er mich, und sagte zu mir “Es wird alles gut”. Seitdem sind nun 18 Jahre vergangen. Ich weiß, dass Pfarrer Heinrich meine Mutter seit dem 29. Juni 1996 in seinen Gebeten einschließt, und sie beschützt, denn sie hat noch 2 andere, lebensgefährliche Episoden gut überstanden.“

Mehr als 100 Briefe wurden laut Alois Hillebrand, dem bischöflichen Delegierten für das diözesane Seligsprechungsverfahren eingeschickt. „Manche sprechen für ihn, manche gegen ihn“, sagt er. Berücksichtigt würde jede Stimme, „da wird nichts vertuscht“, versichert der Pater. Schließlich gehe das diözesane Gericht, in dem neben Gerichtsvikar Alois Hillebrand Kirchenanwalt Josef Torggler, Gerichtsnotarin Sonia Veronese und Aktuarin Daniela Petrera sitzen, wie bei jedem weltlichen Prozess vor. „Da gibt es Zeugen dafür und Zeugen dagegen, und alle werden aufgenommen“, sagt Hillbrand. Rund 50 solcher Zeugenanhörungen sind laut ihm geplant. Zwei bis zweieihalb Jahre wird man laut seiner Einschätzung dafür brauchen.

Parallel dazu überprüfen theologische und historische Sachverständige eingereichte Dokumente auf ihre Echtheit und Glaubwürdigkeit. Das gilt besonders für die Zeugnisse der Wundertätigkeit. Denn bei weitem nicht alles, was von Gläubigen als Wunder empfunden wird, wird von der Kirche auch als solches anerkannt, versichert Pater Hillebrand. Um die Dokumente zur Fortführung des Verfahrens an den Vatikan weiterleiten zu können, müsse zumindest ein Fall belegt sein, in dem auch ärztlich anerkannt wird, dass eine Heilung aus medizinischer Sicht nicht möglich gewesen sei. Das könne zum Beispiel eine schwere Hirnhautentzündung in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sein, als noch keine Medikamente zur wirkungsvollen Behandlung der Menigitis gegeben habe, sagt Hillebrand. „Wenn in so einem Fall Ärzte erklärten, dass es keine Chance mehr gibt und es dann auf Fürbitte von Videsott doch zu einer Heilung gekommen ist, könnte ein solcher Fall als Wunder anerkannt werden.“

Eine Sache des Glaubens

Letzendlich, räumt auch der Pater ein, geht es aber dennoch um eine Glaubenssache. Die selbst wenn das diözesante Verfahren positiv abgeschlossen werden sollte, noch vielen weiteren Prüfungen unterzogen wird. „Mindestens 40 bis 50 Jahre“ dauert ein Seigsprechungsprozess gewöhnlich, erklärt der bischöfliche Delegierte. Nach dem Urteil des Kirchengerichts prüft die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechung im Vatikan die Unterlagen und gibt dann letztendlich eine Empfehlung an den Papst, bei dem die letzte Entscheidung liegt.

So zentral der Nachweis eines Wunders für eine Seligsprechung ist. Etwaige dunkle Flecken in der Vita eines Kandidaten kann es nicht auslöschen, versichert Pater Hillerbrand. „Wir müssen nicht nur ein Wunder feststellen, sondern auch prüfen, ob ein Kandidat tugendmäßig im katholischen Sinn gelebt hat.“ Wenn die oben beschriebenen Gewaltausübungen des Pfarrers also durch Zeugenaussagen belegt werden, ist dann der Traum von einem weiteren seligen Heinrich unter Südtirols Kirchenvätern ausgeträumt? „Natürlich muss man solche Zeugenaussagen auch in den Kontext ihrer Zeit einordnen“, anwortet der Richter im Prozess Videsott. „Was heute als gewalttätig empfunden wird, wurde damals gesellschaftlich ganz anders beurteilt.“ Ein Urteil könne jedoch nur durch Überprüfung jedes einzlenen Falls gebildet werden, versichert der Pfarrer.

Germana Nitz steht zur Klärung ihres Falls jederzeit bereit. Bisher hat sie von Seiten der Diözese keinerlei Antwort auf ihr im Mai 2014 verschicktes Schreiben erhalten. Ihr Urteil im Fall Videsott scheint aber auch unabhängig davon bereits gefallen, suggiert auch das Ende ihres Briefs.

„Wie die zuständigen Stellen mit diesem meinem Bericht umgehen, steht ihnen frei. Gegebenenfalls aber beanspruche ich für mich die Freiheit, mir ein Urteil über diesen und – wie auch nicht? - über andere Seliggesprochene zu erlauben.“

Heilig- und Seligsprechungen

Heilig- und Seligsprechungen sind katholische Rituale, die wie Fremdkörper in der wissenschaftsgläubigen und säkularisierten Welt des 21. Jahrhunderts wirken.

Ist nicht die ganze katholische Kirche ein Fremdkörper in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat?

Ein Arschloch wird selig gesprochen. Na und? Ist wirklich nichts neues. Man sehe sich doch die Heiligsprechung von Mutter Theresia an. (Bitte Christopher Hitchens und Mother Theresia googeln, dann stellen sich einem die Haare auf) oder der Kaiser Karl der trotz seiner Kriegsverbrechen (Giftgaseinsatz) es post mortum noch zu einer Seligsprechung geschafft hat.

Mich interessiert weniger was für eine brutale Sau dieser Pfarrer Heinrich gegenüber Kinder gewesen sein soll, sondern vielmehr dass das all die Jahre von der Dorfgemeinschaft geduldet wurde und nun sein "Wirken" durch eine Seligsprechung auch noch verklärt werden soll.

In reply to Heilig- und Seligsprechungen by gorgias

Hat zwar nichts mit dem

Hat zwar nichts mit dem Artikel zu tun, aber eine Anmerkung: Ja, Hitchens wird bei Mutter Teresa natürlich immer gerne gebracht, aber das letzte Wort zur Sache sollte man ihm vielleicht doch nicht überlassen. Die "Wahrheit" war wohl, wie so oft im Leben, etwas komplizierter... Einen recht guten Überblick bot damals dieser kurze Nachruf im Economist: http://www.economist.com/node/156844

In reply to Hat zwar nichts mit dem by Albert Hofer

Es hat auch nichts mit dem

Es hat auch nichts mit dem Artikel oder mit der Selig- oder Heiligsprechung (chi se ne frega) von Mutter Teresa zu tun oder wie das Verfahren ein Witz ist, um ein übernatürliches Phänomen wie ein vermeintliches Wunder festzustellen, das ja Grundlage ist für die Selig- oder Heligsprechung.

In reply to Heilig- und Seligsprechungen by gorgias

Der von Kaiser Karl für die

Der von Kaiser Karl für die zwölfte Isonzoschlacht genehmigte Giftgaseinsatz kann nicht als Kriegsverbrechen gewertet werden, weil chemische Kampfstoffe damals noch durchaus zulässig waren. Erst mit dem Genfer Protokoll vom April 1925 sind chemische und biologische Kampfstoffe international geächtet worden. Der Einsatz von Giftgas war daher legitim und auch von der Kirche als Verteidigungsmaßnahme gegen die italienische Aggression als zulässig eingestuft. Die Seligsprechung des Kaisers ist dennoch umstritten. Hier haben wohl persönliche Emotionen von Papst Johannes Paul, dessen Vater ein großer Verehrer des Kaisers war und seinen Sohn Karol nahm ihm benannt hat, eine Rolle gespielt. Ob der Papst seinem Namenspatron auch einen posthumen Dank dafür ausdrücken wollte, dass er die Offensive am Piave abgebrochen, somit Italien vor dem Zusammenbruch und einer kommunistischen Revolution bewahrt und das Papsttum gerettet hat, ist und bleibt reine Spekulation.

In reply to Heilig- und Seligsprechungen by gorgias

"Ist nicht die ganze

"Ist nicht die ganze katholische Kirche ein Fremdkörper in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat?" NEIN, denn in unserem Rechtsstaat Italien ist die Religionsfreiheit ein in der Verfassung festgeschriebenes Grundrecht (Art. 19-20 Verf.).

"Man sehe sich doch die Heiligsprechung von Mutter Theresia an." [Die Betreffende heißt übrigens Mutter Teresa - ohne "h" und "i"-, aber solches Wissen ist für einen Kirchenhasser wie GORGIAS wohl zu viel verlangt.] Dass Mutter Teresa, die sich u.a. für die Rolle der Frau als Mutter und folgerichtig gegen Abtreibung eingesetzt hat, bestimmten Feministinnen sowie den Homosexisten- und Gender-Ideologen ein Dorn im Auge ist, ist nichts Neues, ebenso wenig wie die "Werke" des Herrn Hitchens; dazu nur so viel: Die vermeintlich "dunklen Seiten" in der Vita der Mutter Teresa gehen fast ausnahmslos auf QUELLEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE zurück (sie sind nämlich Bestandteil des betreffenden Selig- und Heilungssprechungsprozesses, bei welchem von einem sog. "advocatus diaboli" bewusst nach möglichen "Flecken" im Leben jener Person gesucht wird, die selig oder heilig gesprochen werden soll; der im obigen Artikels benutzte, abschätzige Ausdruck "Ritual" ist schon allein aus diesem Grund absurd und fällt somit auf die Schreiberin zurück).

Und schließlich: Ich kenne (kannte) den Pfarrer Heinrich Videsott nicht, und kann deshalb auch nicht ausschließen, dass er sich so verhalten hat, wie von seinen Anklägern Nitz/Benedikter behauptet wird. Ich bin mir aber sicher, dass das kirchliche Gericht (wie eben angeführt) alle Aspekte prüfen und ein rechtes Urteil fällen wird. Und weil dem so ist, würde ich GORGIAS raten, mit Vorverurteilungen wie "brutale Sau" vorsichtig zu sein; diese könnten nämlich auch auf ihn zurückfallen.

In reply to "Ist nicht die ganze by Johann Gruber

Als erstes möchte ich Ihnen

Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass ich kein Kirchenhasser bin, die Kirche ist der wichtigste Kulturträger in der Geschichte des Abendlandes. Er ist aber ein von Grund auf Janusköpfiges Geschöpf, weil es sich "das bisschen Opposition" am liebsten selbst macht, so wie es in katholischen Ländern Parteien mit absoluten Mehrheiten gerne auch tun (SVP, CSU) Ja so gibt es Menschen die, die Kirche in Ihrem sozialen Engagement unterstützt und auch Kinderficker protegiert und beim Vertuschen ihrer Missetaten systematisch unterstützt und solange versucht den Deckel zu zu halten bis der Druck so groß wird, dass die Kacke aus allen Ritzen heraus spritzt.

Ja es ist wahr dass die italienische Verfassung die Religionsfreiheit als Recht schützt. Die katholische Kirche wird sogar namentlich genannt und als eigene Institution von der staatlichen unabhängig anerkennt. Das ändert aber nichts daran, dass die katholische Kirche bis heute feudal geprägt ist und einen absoluten Wahrheitsanspruch hat. Das ist ein Fremdkörper in einem vom demokratischen Selbstverständnis verfassten Staat mit einer demokratischen Zivilgesellschaft.

ja die gehen mir auch auf die Nerven

Christopher Hitchens war nämlich so ein advocatus diaboli und er konnte ja das ganze Verfahren selbst beobachten und sich ein Urteil darüber bilden. Deswegen bleibt aber das ganze Verfahren doch insgesamt trotzdem ein Witz, so wie man Wunderheilungen feststellt. Komisch dass bis jetzt in diesen Wunderheilungen noch niemandem ein Glied nachgewachsen ist, was wirklich unerklärlich ist.

Meinen Sie jetzt ein irdisches oder ein himmlisches Gericht? :-)

Über Mutter Terrazza das Geschwür von Kalkutta und die Freundin der Mächtigen und Korrupten kann sich hier jeder selbst ein Bild machen:

https://www.youtube.com/watch?v=65JxnUW7Wk4

https://www.youtube.com/watch?v=DWSU9Y2Fa8E