Als die Massen nach Südtirol kamen

-

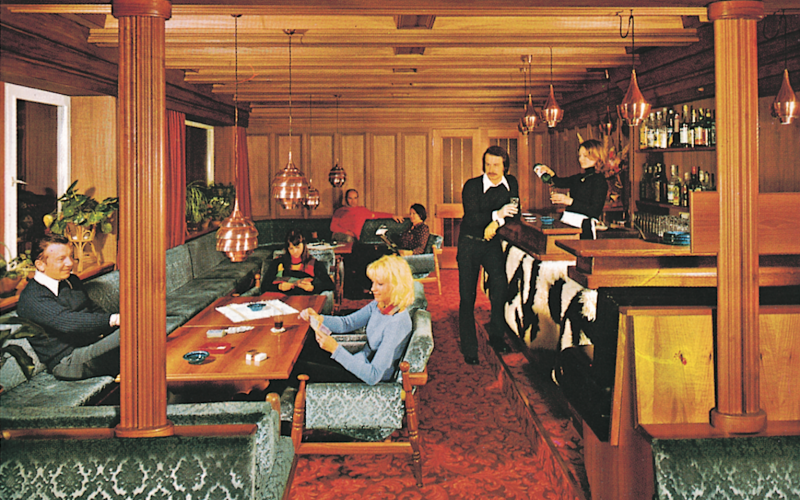

Zwischen 1970 und 1980 kletterten die Nächtigungen in Südtirol von zehn auf 20 Millionen, was den Beginn des Massentourismus markierte. Diesen Wandel greift das Touriseum in Meran in seiner neuen Ausstellung „Boom '70“ auf. Die Kuratorin Evelyn Reso fasziniert an dieser Zeit vor allem das Aufeinanderprallen zwei komplett verschiedener Welten. „Die Gäste aus der Großstadt besuchten neben den bekannten Kurorten nun auch in die ländliche Gegend – das führte zu einem kulturellen Clash“. Grund für die Ausbreitung des Tourismus auf das Land war vor allem der Beginn des Individualverkehrs in den Fünfzigern und Sechzigern.

-

Zeitzeugen erzählen

Hans Berger erzählt:: "Man hat damals den Urlaubern gegenüber eine gewisse Unterwürfigkeit zutage gelegt" Foto: SALTO

Hans Berger erzählt:: "Man hat damals den Urlaubern gegenüber eine gewisse Unterwürfigkeit zutage gelegt" Foto: SALTOMehr als 70 Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bilden die Grundlage für die Ausstellung. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts zum Tourismus in Südtirol von Paul Rösch und Patrick Rina werden im Herbst 2025 als Buch veröffentlicht.

Auf kleinen Bildschirmen erzählen die Zeitzeugen jetzt im Touriseum ihre Geschichten. Darunter befinden sich auch Ex-Landeshauptmann Luis Durnwalder und Ex-Landesrat Hans Berger. Letzterer berichtet im Interview von neuen Wintertourismus in dieser Zeit. Dieser wurde in den 70er Jahren zusätzlich zur Sommersaison beworben und ausgebaut. „Davor gingen viele Männer in den Wintermonaten als Holzarbeiter ins Ausland“, so Hans Berger. Mit dem Skitourismus war die zweite Saison eröffnet und es gab auch im Winter genug Arbeit.

Die Hauptgästegruppe mit rund 70 Prozent waren die Deutschen. Im Gegensatz zum heutigen Durchschnittsbild der Touristen in Meran seien damals auch viele Familien und Jugendgruppen zu Besuch gewesen, betont die Kuratorin. Heute sinken die Zahlen der deutschen Gäste, der Tourismus passt sich zunehmend an andere internationale Märkte an.

Viele der jungen Gäste sind den Zeitzeuginnen in Erinnerung geblieben. Zwischen Einheimischen und Gästen entstanden Freundschaften, einige erlebten erste romantische Erfahrungen. „Viele Einheimische entdeckten auf gemeinsamen Ausflügen zum ersten Mal das eigene Land. Zuvor waren sie kaum aus ihrem Dorf hinausgekommen“, erzählt Evelyn Reso.

Sie gaben den Einheimischen das Gefühl, „in Deutschland sei alles besser“

Doch nicht alle erinnern sich positiv an diese Zeit. Für manche war die plötzliche Anwesenheit der deutschen Gäste ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Die Leidtragenden der Privatzimmervermietung waren oft die Kinder, sie mussten die Stube, den Fernseher und oft sogar das eigene Zimmer mit den Gästen teilen.

Die Kuratorin betont auch den „Clash“ auf finanzieller Ebene. Die wohlhabenden Touristen gaben den Einheimischen häufig das Gefühl, „in Deutschland sei ja alles besser“. Ihren Reichtum zeigten sie neben großen Autos auch in Form von großzügigen Geschenken wie Kleidung, Süßigkeiten oder Klatschzeitungen. Die einheimische Bevölkerung hingegen versteckte ihr einfaches Leben, anstatt der hausgemachten Marmelade wurde die gekaufte serviert.

Der Boom mit seinen positiven und negativen Seiten führte erstmals zu Tourismuskritik aus der Bevölkerung, wie auch in den Interviews deutlich wird. Meist waren es die Frauen, die sich auf den Bauernhöfen um die Arbeit mit den Gästen kümmerten – und auch die negativen Seiten des Tourismus zu spüren bekamen.

Die Mütter des WandelsEinige Zeitzeuginnen erzählen von ihren Müttern, die neben Haushalt und Kindererziehung für die Gäste kochten und sich alleine um die Einrichtung und Reinigung der Zimmer kümmerten. Die Männer waren für die Landwirtschaft zuständig.

„Früher war es Religion, was der Chef gesagt hat.“

Fleißige Arbeitskräfte für die Hotelbetriebe wurden überall gesucht. „Einige Hoteliers fuhren durch die Dörfer, klingelten an den Türen und holten dort junge Menschen ab“, erklärt Evelyn Reso. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht, Arbeitsverträge gab es nur selten. Besonders schwer hatten es junge Frauen und Mädchen. Die Zeitzeugin Josefine Runggaldier war viele Jahre im Gastgewerbe tätig und erzählt in der Ausstellung von ihren Erfahrungen: „Von sieben Monaten, in denen ich ohne freien Tag gearbeitet habe, war ich nur für zwei gemeldet. Das ist heute für meine Rente ein großes Minus. Aber früher war es Religion, was der Chef gesagt hat.“

Josefine Runggaldier erzählt auch von der Vergewaltigung durch den Hotelchef, die sie als junges Mädchen erleben musste. Danach habe er ihr gedroht: Wenn sie jemandem davon erzähle, würde sie kein Geld bekommen.

Evelyn Reso: „Ich wünsche mir einen Neustart, allerdings ohne dass wir unsere Ziele aus den Augen verlieren.“ Foto: Privat

Evelyn Reso: „Ich wünsche mir einen Neustart, allerdings ohne dass wir unsere Ziele aus den Augen verlieren.“ Foto: PrivatEs sind Erinnerungen wie diese, die unsere Perspektive auf die Geschichte prägen. Dieser Aspekt ist der Kuratorin besonders wichtig: „Wir haben mit diesen Erzählungen immer eine persönliche Perspektive auf diese Zeit. Die Erinnerung verändert sich auch mit neuen Erfahrungen. Außerdem kommt mit der Auswahl der Interviews auch meine persönliche Perspektive dazu.“

Viele der Zeitzeugen werfen im Nachhinein selbst einen kritischen Blick auf das Erlebte. Einige der Werbemaßnahmen dieser Zeit waren übertrieben und umstritten, das sagen auch die Beteiligten selbst. Werbeslogans wie „Sag Du zu Südtirol“ und „Südtirol: Fließend Deutsch und Warmwasser“ sorgten bereits damals für Kritik. „Diese Anbiederung an den Gast empfanden viele als herabwürdigend", so Evelyn Reso.

Wie soll es weitergehen?Evelyn Reso beschreibt die 70er Jahre als eine „skrupellose Zeit“ für Südtirols Tourismus, die Kirsche auf der Sahnetorte. Heute gäbe es mehr kritisches Bewusstsein für die Auswirkungen des Massentourismus. Dennoch würde es immer noch an Nachhaltigkeit fehlen, so die Kuratorin. Anfang der 1980er-Jahre wurde in Südtirol ein Bettenstopp verhängt, 1997 wurde er allerdings wieder aufgehoben. Im Jahr 2024 verzeichnet Südtirol 37,1 Millionen Übernachtungen, fast doppelt so viel wie zum Höhepunkt in den Siebzigern.

Das Ende der Ausstellung markiert ein Zitat: „Erinnerungen sind der Schlüssel nicht zur Vergangenheit, sondern zur Zukunft“.

Evelyn Reso zieht Parallelen zwischen dem Boom der 70er und der heutigen Zeit mit ihren Krisen: „Die Auseinandersetzung mit dieser Zeit war mir so wichtig, da es ein Neustart nach dem zweiten Weltkrieg war. Ich wünsche mir auch heute wieder einen Neustart, allerdings ohne dass wir unsere Ziele aus den Augen verlieren.“

More articles on this topic

Society | DiskussionWir sind Tourismus (gewesen?)

Culture | Bibliophile Fragen„Raue, wilde Welten“

Society | Tourismus„Wer Ohren hat, der höre endlich“

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.