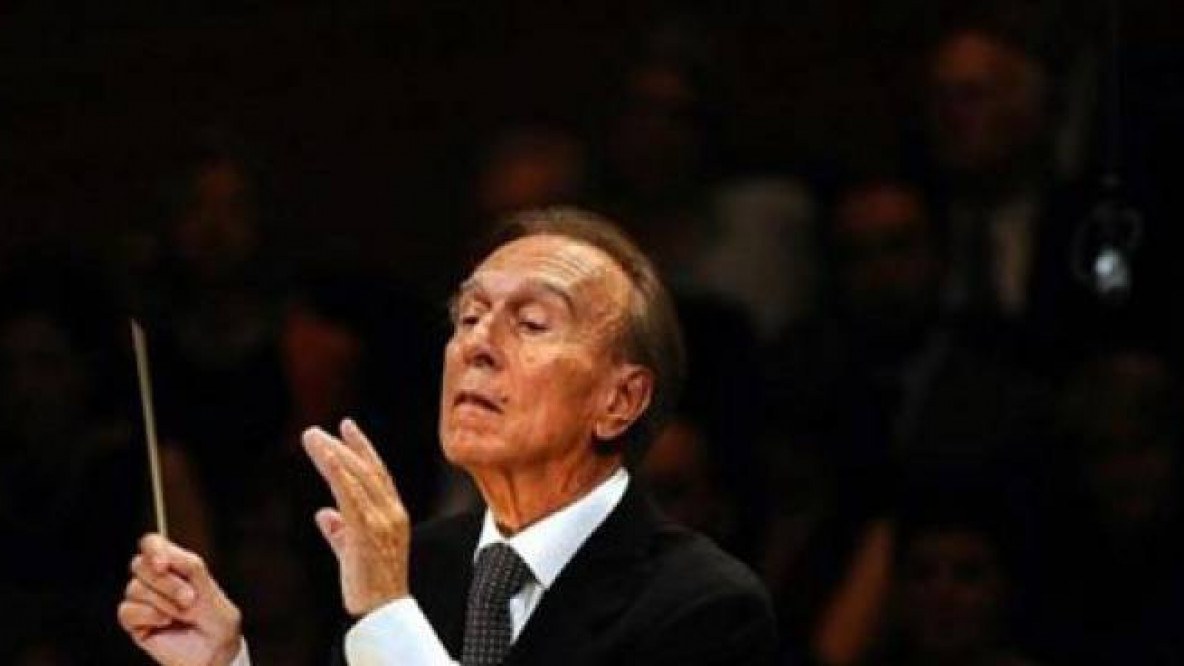

Claudio Abbado. Versuch einer Würdigung

Es war ein ganz Großer. Und höchst bescheiden, ein stiller und sensibler Mensch, der auch verschlossen wirken konnte. Und er war antiautoritär. Über andere bestimmen wollte er nicht, obwohl ihn der Beruf dazu fast verpflichtete, er wollte nicht Chef sein über andere, sondern gemeinsam mit seinen Musikern Werke erarbeiten, als primus inter pares. Er animierte mündige Musiker zu selbständigen Musizieren, zum hörenden Ausführen von Musik. Bei den Proben war er weniger genau als manche seiner Berufskollegen (wie Kleiber, Blomstedt oder Harnoncourt), dafür entfaltete er bei den Aufführungen, wie in einer interpretatorischen Magie, eine berauschende Impulsivität, kommunizierte mit seinen Musikern mit Blicken, Gesten, lud mit sanfter Handbewegung immer wieder zum Musizieren ein, gab den Musikern freundlich das Wort. Er forderte nicht mit bestimmendem Gehabe, und und doch spielten die Musiker nach seiner Vorstellung: Es war das Geheimnis einer nicht nur technischen, sondern auch emotionalen, geistigen Verständigung.

Claudio Abbado war ein stiller Mensch. Und doch hat kaum einer so viele Spuren hinterlassen in der Musiklandschaft wie er. Einige seiner Stationen: Er gründete das Gustav Mahler Jugendorchester, in Bozen gründete er dazu auch die Gustav Mahler Akademie - die Förderrung der Jugend war ihm ein Anliegen -, er gründete das Festival "Wien Modern", das der doch sehr traditionell ausgerichteten Wiener Musikszene neue Impulse gab, er gründete das Lucerne Festival Orchestra, er gründete das Orchestra Mozart, um dem Orchester-Defizit Italiens durch ein Ensemble höchsten Niveau entgegen zu wirken. Überall versuchte er, die Mängel und Defizite zu beheben, auch aus einer linken ideologischen Position heraus (die ihm wiederholt zum Vorwurf gemacht wurden, besonders in Mailand).

Seine besonderen Stärken als Interpret waren die hohe dynamische Differenzierung und die Agogik besondere Stärken, die Belebung der Interpretation durch kleine Tempo-Variationen.

Eine besondere Stärke war sein breites Repertoire, das von Giovanni Gabrieli bis zu den Zeitgenossen (mitsamt zahlreichen Uraufführungen) reichte. Überall, wo er wirkte, hat er belebt, Fenster geöffnet, Mauern eingerissen. Als Chef der Mailänder Scala hat er nicht nur unbekanntere Verdi-Opern in mustergültigen Interpretationen vorgelegt (Simon Boccanegra), er hat auch die Moderne etabliert und damit das Mailänder Publikum, die selbstzufriedene Bourgeoisie, ein wenig brüskiert (u.a. Wozzeck, Al gran sole carico d'amore, Prometeo), er hat - ganz abseits der italienischen Operntradition - großen Regisseuren Raum gegeben, um in einer Partnerschaft großes Musiktheater anzubieten: Unvergesslich der Simon Boccanegra (in Wien übernommen), unvergesslich Pelléas et Mélisande (ebenfalls in Wien übernommen), oder aber Il viaggio a Rheims mit dem süffisanten Witz von Rossini, den er mit phänomenaler Leichtigkeit sekundierte. Damit begründete er eine Rossini-Renaissance. "Bisogna capire lo spirito di Rossini", sagte er.

Trivial? Nein, seine Stärke bestand darin, nicht Noten möglichst perfekt auszuführen, sondern in präziser Ausführung den Geist zu erfassen. Besonders schöne Interpretationen lieferte er vom Spätwerk Verdis, von Johannes Brahms, von Gustav Mahler, dessen Symphonien unter seiner Leitung zur musikalischen Offenbarung wurden. Er verstand es auch, die Moderne zu "entsperren" - ein "Wozzeck" klang bei ihm so selbstverständlich. Und wer die Aufzeichnung der Uraufführung von Luigi Nonos "Al gran sole" gehört hat, kann sich mit anderen Interpretationen schwer anfreunden: So viel Leidenschaftlichkeit, soviel Klangreichtum hört man sonst selten.

Das politische Italien hat es nicht verstanden, ihn zu würdigen und sein Wirken als Auftrag zu verstehen. Er wurde zwar zum Senator auf Lebenszeit ernannt, doch das war reichlich wenig. Und reichlich spät. Das von ihm gegründete Orchestra Mozart bangt um seine Existenz: Die öffentliche Förderung ist gering, die Sponsoren sind am Orchester nur dann ernsthaft interessiert, wenn Abbado dirigiert. Das Land, das die Grundlagen gelegt hat für die europäische Musikkultur, steht heute arm da, das Erbe wird verscherbelt, man lässt es vermodern. „Ein Land ist reich, wenn es die Kultur fördert“, sagte Abbado. Mahnende Worte für viele.

Sono pienamente d'accordo con

Sono pienamente d'accordo con il tuo bel contributo. Abbado era così austero e sobrio nell'apparire, quasi timido, così attento a non fare pesare il carisma che comunque aveva e che la gente percepiva, era così poco animale da palcoscenico, eppure ha lasciato un segno molto forte nella storia dell'interpretazione musicale, più di altri direttori mediaticamente più abili. E come hai detto tu, anche nel dirigere non era appariscente, si asteneva dalle sceneggiate da comandante supremo del "golfo mistico"come fanno altri, però gli orchestrali seguivano con dedizione lui e la sua idea musicale. Delle cose citate da te mette tristezza lo stato quasi agonizzante dell'orchestra Mozart e l'indifferenza con cui sono state accolte certe sue esortazioni a fare di più per l'educazione musicale in Italia. Mi sento solo di dire che era una bellissima persona.

Se n'è andato un grandissimo

Keine andere Persönlichkeit, die dermaßen in der Öffentlichkeit stand, war so human wie Abbado. Wenn er sprach, strahlte aus ihm eine Liebe zum Menschen, wie man sie kaum ein zweites Mal fand. Als Italiener in London, in Berlin, in Luzern ermahnte er seine Heimat leise, z.B. dass ein Quälitatsfernsehen wie Arte dringend nötig wäre. Aber, wie der Artikel bestens beschreibt, er wurde nicht gehört. Jetzt würdigt Italien seine Bedeutung für die Welt, hoffentlich hinterlässt sein Wirken auch Spuren in der italienischen Gesellschaft!