Land der Landschaftsgärtner?

-

„Weniger Polarisierung und mehr Pragmatismus“ fordert Norbert Dejori in der aktuellen Wolfsdebatte. Der Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Biologinnen und Biologen kritisiert in einer Presseaussendung die jüngst vom Gesetzgebungsausschuss des Landtags genehmigte Gesetzesänderung, wonach der Schutzstatus des Wolfs von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft werden soll. Begründet werden mögliche Abschüsse unter anderem mit dem Schutz der Tierhaltung und der Biodiversität. Während eine Entnahme des Wolfs zum Schutz der Weidetiere nachvollziehbar sei, hält Dejori den Abschuss zur Erhaltung der Biodiversität für irreführend und wissenschaftlich unhaltbar. Der Wolf sei selbst Teil der alpinen Artenvielfalt und erfülle eine wichtige ökologische Funktion – etwa durch die Regulierung von Fuchs und Goldschakal. Der Biologe spricht in diesem Zusammenhang von einem „politischen Missbrauch des Biodiversitätsbegriffs“.

-

Fakten statt Aufschrei

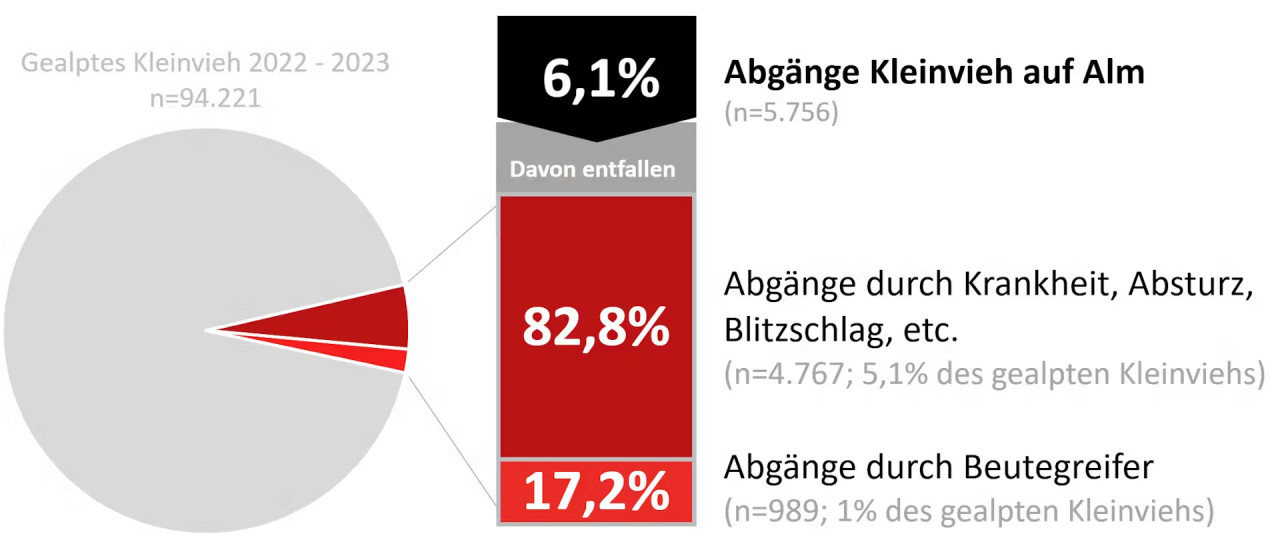

Die Behauptung, der Wolf sei verantwortlich für das Ende der Almwirtschaft, ist aus Sicht Dejoris ein Mythos. Er stützt sich dabei auf einen Beitrag im Science Blog von Eurac Research, der bereits im März veröffentlicht wurde. Darin führen die Forscher Benjamin Kostner, Julia Stauder und Katharina Erlacher auf Basis der Almstatistiken des Landestierärztlichen Dienstes die Ursachen für Abgänge beim gealpten Kleinvieh auf und zeigen eine Lösung für das Problem auf.

-

Laut Statistik verendeten demnach im Sommer 2022 und 2023 rund 5.700 Schafe und Ziegen auf Südtirols Almen, was etwa sechs Prozent des gealpten Kleinviehs entspricht. Rund 83 Prozent dieser Verluste sind dabei auf natürliche Ursachen wie Blitzschlag, Steinschlag, Krankheit oder Absturz zurückzuführen. Rund 17 Prozent gehen auf das Konto von Beutegreifern – in erster Linie Wölfe, in geringerem Maß auch Bären und Goldschakale. Um diese Verluste zu minimieren, plädieren die Autoren für den Einsatz von ausgebildeten Hirten. Auch Dejori, der, wie er im Gespräch mit SALTO erzählt, sich seit Jahren mit dem Thema befasst und im engen Austausch mit Hirten steht, betont: „Ein professionell behirteter Schafbetrieb hat kaum Verluste – weder durch Krankheit noch durch den Wolf.“ Ein Hirt pflege, entwurme und betreue die Tiere wie ein Tierarzt. „Die meisten Verluste entstehen dort, wo niemand auf die Herde schaut.“ Ist also der Bauer schuld?

„Die meisten Verluste entstehen dort, wo niemand auf die Herde schaut.“

-

Fördern, aber gezielt

Die zentrale Forderung Dejoris lautet: „Wenn das Land Südtirol wirklich eine nachhaltige Almwirtschaft will, dann muss es tief in die Tasche greifen – aber gezielt.“ Anstelle des Gießkannenprinzips brauche es eine klar strukturierte Förderpolitik. Statt pauschaler Flächenprämien müsse es höhere Pflegeprämien für Magerwiesen geben, gezielte Unterstützung für spätere Mahd, Verzicht auf Überdüngung – und vor allem Investitionen in den professionellen Herdenschutz: Hirten, Schutzhunde, Infrastruktur. Dass solche Modelle funktionieren, zeigten seinen Angaben zufolge Beispiele aus Seitentälern des Vinschgaus, wo Genossenschaften Hirten fix anstellen – mit Erfolg. Auch in anderen Talschaften sei ein professioneller Weidegang ohne Risse möglich, sofern Ausbildung und Systematisierung stimmen. Es mangele jedoch noch an breiter Unterstützung für solche Projekte.

-

Die Landwirtschaft als Landschaftspflege

Im Kern plädiert Dejori für einen Paradigmenwechsel: „Viele Bauern leben längst nicht mehr von der Lebensmittelproduktion.“ Der Markt sei gesättigt, Schafwolle wertlos, Lammfleisch schwer absetzbar. „Die landwirtschaftlichen Betriebe, die noch bestehen, sind vielfach Landschaftspfleger – und sollten auch genau dafür bezahlt werden.“ Das sei ehrlicher als die Illusion, man könne im globalen Preiskampf bestehen. Ziel müsse es sein, jene Betriebe zu stärken, die landschaftsverträglich und extensiv wirtschaften – nicht jene, die auf Masse setzen. Dafür brauche es einen Systemwechsel in der Förderpolitik. Dejori verweist auf das Modell des Vertragsnaturschutzes, das definierte Leistungen für biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung vergütet. Ein solches Modell sei auch in Südtirol umsetzbar, so der Biologe.

„Die landwirtschaftlichen Betriebe, die noch bestehen, sind vielfach Landschaftspfleger – und sollten auch genau dafür bezahlt werden.“

-

Naturpark Südtirol

Der Strukturwandel in der Berglandwirtschaft ist laut Dejori unaufhaltsam – die Frage ist nur, ob man ihn sozial und ökologisch gestaltet oder dem Markt überlässt. Wenn die Politik den Fortbestand kleinstrukturierter Landwirtschaft wirklich wolle, müsse sie deutlich mehr investieren und gezielter fördern. „Und wenn nicht, dann sollen sie ehrlich sagen, dass sie die Berglandwirtschaft auslaufen lassen“, sagt Dejori. Die derzeitige Symbolpolitik – gegen den Wolf, aber ohne Konzept – sei jedenfalls keine Lösung.

Während insbesondere Naturschutzorganisationen, einige Wissenschaftler und Vertreter der urbanen Gesellschaft dazu neigen, Südtirol in Richtung eines großflächigen Naturparks zu denken und fordern, diese Transformation – weg von der Nahrungsmittelproduktion hin zur Landschaftspflege – mit Steuergeldern zu finanzieren, stellt sich die Frage: Wie hoch sind die Kosten dafür? Ist die Gesellschaft bereit, diese zu tragen? Und vor allem: Wollen die Hauptbetroffenen – die Bauern – diesen Wandel überhaupt?

-

More articles on this topic

Environment | Unione europeaRidotto ufficialmente lo status del lupo

Environment | Grandi carnivori“Lupo, va mantenuta la specie”

Politics | WolfsjagdKampf dem Wolf

"Ein professionell…

"Ein professionell behirteter Schafbetrieb hat kaum Verluste – weder durch Krankheit noch durch den Wolf.“ Ein Hirt pflege, entwurme und betreue die Tiere wie ein Tierarzt. „Die meisten Verluste entstehen dort, wo niemand auf die Herde schaut.“

"Ist also der Bauer schuld?" - ich verwehre mich gegen Generalisierung " der Bauer", aber es gibt Tierhalter die verstärkt in die Verantwortung genommen werden müssen!

Gestern Vormittag bin ich beim Wandern auf eine Kuh getroffen, mit viel zu langen Klauen. Sie hat sich sichtlich schwer getan beim gehen.

Am Nachmittag hab ich ein stark hinkendes Schaf angetroffen (Moderhinke, Bruch, ...alles möglich). Die Schafherde war ohne HirtIn.

- Eine anwesende HirtIn könnte für verletzte oder kranke Tiere viel gutes bewirken und viel Tierleid vermeiden.

Noch was: Ich bin sehr viel in den Bergen unterwegs und treffe dabei fast jedesmal auf kranke, verletzte oder ungepflegte Tiere.

Das macht mich traurig und wütend zugleich, weil dies nicht notwendig wär.

--Ich melde kranke Tiere jedesmal bei der AmtstierärztIn!

Meine Frage: Wieviel Schuld trägt der Bauernbund, mit seiner, oft manipulierenden, wenig seriösen Informations- und Aufklärungstaktik?

Wie viele ausgebildete…

Wie viele ausgebildete Hirten findet man in den Stellengesuchen?

In reply to Wie viele ausgebildete… by Capaldi

Was braucht es (in der…

Was braucht es (in der Pionierphase), für die Professionalisierung der Alm- und Weideführung, hin - in eine mögliche Zukunft der Weidehaltung?

Das wär die konstruktive Fragestellung. Und gilt für die Gesellschaft genauso wie für die Politik und den Bauernbund.