Klimaüberwachung

-

„Es ist wichtig, den Klimaplan wissenschaftlich und unabhängig zu begleiten“, erläutert Landehauptmann Arno Kompatscher. Aufgrund dessen sei das Klimaplan-Monitoring der Eurac ins Leben gerufen worden. „Wir wollen transparent und ehrlich sein“, so Kompatscher. Das Monitoring diene, dem Landeshauptmann zufolge, vor allem dazu, zu zeigen, welche Maßnahmen bereits wirken, und wo noch Optimierung nötig ist. Er sei sich sicher, dass bereits einige Schritte in die richtige Richtung gemacht wurden und hoffe auf weitere positive Entwicklungen.

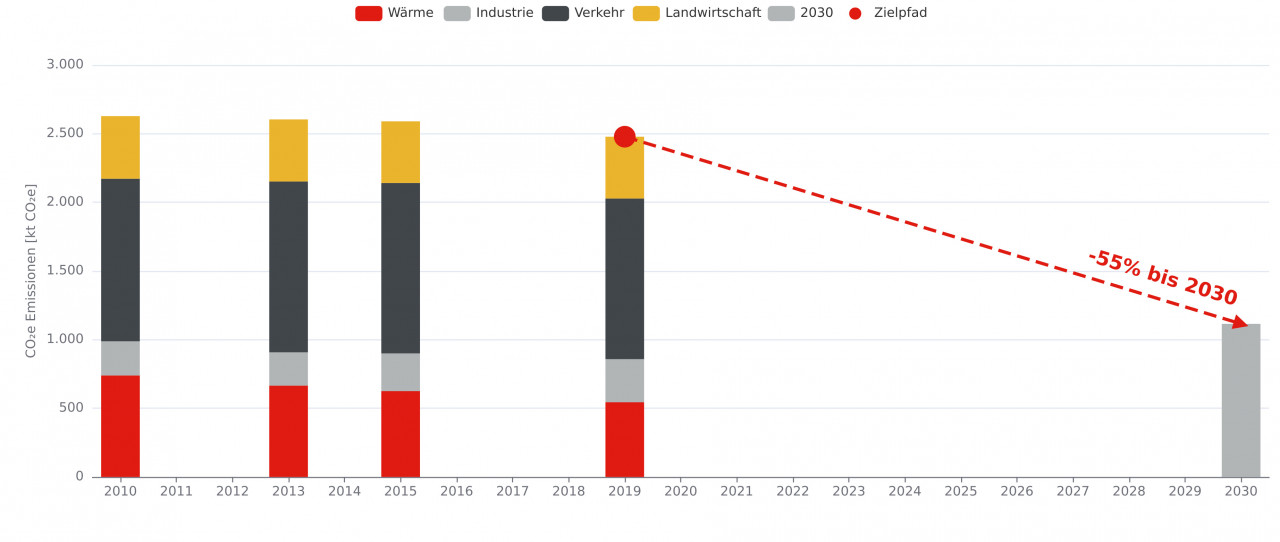

Das Monitoring ist auf der Seite der Eurac einsehbar und besteht aus fünf Feldern: Emissionsüberblick, Verkehrssektor, Wärmesektor, Industriesektor und Stromsektor. Wie der Leiter des Instituts für erneuerbare Energien der Eurac Wolfram Sparber erklärt, fehlt hier noch der Sektor Landwirtschaft, welcher in Zukunft noch hinzugefügt werde. Genannte Sektoren sind wiederum in Teilbereiche unterteilt und stellen konkrete Daten, Fakten und Diagramme zur Lage Südtirols von 2010 bis 2022 zur Verfügung und würden fortlaufend aktualisiert werden. Des Weiteren sind die Ziele, die Südtirol bis 2030 erreichen will ersichtlich, sowie eine Verlinkung zum korrespondierenden Teil des Klimaplans 2040 vorhanden.

Sieht man sich die einzelnen Bereiche in Hinblick auf Gesamtemissionen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen an, so fällt auf, dass in den Sektoren Verkehr und Industrie definitiv noch gehandelt werden muss, um die Ziele 2030 zu erreichen. Während die Emissionen im Verkehrssektor über die letzten zehn Jahre eher konstant verliefen, lässt sich in der Industrie ein klarer Anstieg erkennen. In den Jahren 2013 bis 2019 stiegen die Emissionen hier um etwa 30 Prozent an. Dies ist hauptsächlich auf ein starkes Wirtschaftswachstum und einen erhöhten Gasverbrauch zurückzuführen. Deshalb habe Biogas hier großes Potenzial, erläutert Sparber. Aktuell nutze Südtirol nur zehn bis zwanzig Prozent seines Biogaspotenzials. Im Wärmesektor sieht die Entwicklung hingegen anders aus. Seit 2010 ist ein klarer Abwärtstrend beim Emissionsausstoß zu erkennen. „Weiter so“, kommentiert Sparber. Was die Gesamtemissionen Südtirols angeht, zeichnet sich auch hier ein konstanter Trend ab. Um das Ziel von 1.115 kt an CO₂e Emissionen im Jahr 2030 zu erreichen, bedarf es jedoch einem Rückgang von 55 Prozent.

-

Emissionsriese Verkehr

Den größten Teil der Emissionen macht der Verkehr aus, in diesem Teilbereich sind es Privatfahrzeuge, die den größten Anteil ausmachen. Das Auto ist das meistgenutzte Verkehrsmittel, der Bus das am wenigsten genutzte. Im direkten Kilometervergleich liegt sogar das Laufen vor dem Bus. Der Verkehr zeigt seine Auswirkung auch im Verbrauch flüssiger, fossiler Brennstoffe. Der Großteil dieser ist nämlich Diesel. Auf Platz zwei liegt Benzin. Positiv sei, so Sparber, dass es zukünftig möglich sei, die Emissionen des Schwerverkehrs einzuschränken. Diese Entwicklung werde einerseits durch den Brennerbasistunnel und andererseits durch die emissionsfreie Mobilität unterstützt. Immer mehr Transitunternehmen würden demnach auf elektronisch- oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge setzen.

-

Energie

Wolfram Sparber: „Mit dem Tool des Monitorings kann jeder interessierte Bürger sehen, wie die Lage in Südtirol ist.“ Foto: Seehauserfoto

Wolfram Sparber: „Mit dem Tool des Monitorings kann jeder interessierte Bürger sehen, wie die Lage in Südtirol ist.“ Foto: SeehauserfotoWas den Stromsektor betrifft, ist Südtirol sehr gut aufgestellt. Die Bruttostromerzeugung übersteigt den Gesamtstromverbrauch um mehr als das Doppelte (+111 % im Jahr 2019). Der Großteil des Stroms wird dabei aus der Wasserkraft gewonnen. Die Substitution fossiler Brennstoffe in der Kraft-Wärme-Kopplung sei laut dem Monitoring trotzdem ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Die Anzahl von installierten Photovoltaik-Anlagen blieb in den vergangenen Jahren so gut wie gleich. Bis 2030 muss die Kapazität der Anlagen um 400 MW steigen, so das Ziel.

Die Klimaneutralität 2040 müsse man in einem gemeinsamen Kontext erreichen so Klimaschutzlandesrat Peter Brunner. Dies sei eine große Chance, meint der Brixner. Es müsse aber auch ein Kulturwandel stattfinden. So müsse der Individualverkehr beispielsweise verringert bis vermieden werden. „Das Monitoring zeigt uns, dass wir bei einigen Aspekten bereits auf dem richtigen Weg sind, bei anderen hingegen sind wir noch nicht dort angelangt, wo wir hinmöchten. Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen“, schließt Brunner ab.

More articles on this topic

Environment | Interview„Mehr trauen und vertrauen“

Environment | Protest„Fossilen Alltag unterbrechen“

„Das Monitoring zeigt uns,…

„Das Monitoring zeigt uns, dass wir bei einigen Aspekten bereits auf dem richtigen Weg sind“, sagt im obigen Text der Klimaschutzlandesrat Peter Brunner.

Alles schön und gut! Aber im oben auch genannten Industriesektor seh ich in dieser Hinsicht noch ziemlich schwarz.

Es geht dabei um ein Vorhaben das auch von Brunner in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Brixen noch massiv unterstützt wurde! Ich spreche dabei vom Vorhaben der Firma PROGRESS den Auwald in der Industriezone für ein 3D-BETON Drucker Gebäude zu roden.

Peter Brunner war sogar persönlich anwesend am Progress-Sitz Ende Juli 2023 als das neueste Projekt vorgestellt wurde und lobte dieses in höchsten Tönen: siehe auch letztes Foto im Bericht des Unternehmerverbandes:

https://www.madeinbz.info/win-win-fur-wirtschaft-und-umwelt/

Mein Rat an dieser Stelle an den neuen Umwelt-Landesrat Brunner: stoppen Sie sofort dieses Wahnsinns-Projekt wenn Sie glaubwürdig sein wollen! Weil die Zerstörung des Brixner Auwaldes bzw. eines so wertvollen Vogelhabitats und CO2 Speichers in Zeiten des rasanten Klimawandels ist ein Umweltverbrechen ohnesgleichen!!

NB. Mit den riesigen Freiflächen vor der Firma Alupress und auf dem ex-Holz Magagna Gelände gibt es sogar zwei Leerstände in der Brixner Industriezone. Wieso nutzt man nicht diese für das neue Progress-Gebäude?

"...Es ist wichtig, die…

"...Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen“, schließt Brunner ab.

Ok, sehr gut.

Bei welcher Partei isch der Brunner?

AHHH SVP.

Na denn isch olles klor!

Passt.

Dann nimmt er die Personen ernst.

Aha, Herr Landeshauptmann,…

Aha, Herr Landeshauptmann, Sie wollen also transparent und ehrlich sein...

Nach der ARD-Sendung mit Felix Neureuther habe ich da erhebliche Zweifel.

Haben Sie nicht bei der Vorstellung der Olympia-Bewerbung beteuert, das werde Südtirol nichts kosten?!

Transparent und ehrlich? Echt jetzt?!

Nachhaltigkeitstage um über 2 Mio. Euro, ein Klimaplan mit hochtrabenden Zielen, aber die Realität sieht anders aus:

50 Mio. in eine weltmeisterschaftserprobte Anlage hineinpulvern, bei einer anachronistischen Bobbahn mitzahlen, in den Ausbau der Pustertaler Straße investieren statt in den Ausbau der Bahnlinie...

Transparent und ehrlich sage ich Ihnen, was ich von Ihren Beteuerungen halte: nämlich gar nichts!

In reply to Aha, Herr Landeshauptmann,… by Martin Sitzmann

Herr Sitzmann, ich kann…

Herr Sitzmann, ich kann Ihnen nur beipflichten.

Hinzufügen möchte ich noch: den Individualverkehr reduziert man nicht mit dem Ausbau von Straßen, sondern mit dem Ausbau funktionierender öffentlicher Verkehrsmittel.

Für Olympia werden in…

Für Olympia werden in Südtirol + im benachbarten Cortina, ganz sicher rund 300 Mio. € zementiert, verbaut mit dicken Autos verfahren + zusätzlich auch noch allerhand Umwelt- + Klima-schädlicher Unfug, für die Jahre 2026 in Antholz + Cortina hinterlassen.

Der nachhaltigste…

Der nachhaltigste Landeshauptmann aller Zeiten! Und mit Brunner als Umweltlandesrat mal schnell den Bock zum Gärtner gemacht, fast noch schlimmer als dieser Lega-Umweltlandesrat, wie hieß er noch mal?

In reply to Der nachhaltigste… by Andreas Thanei

Vettorato….. Apropo der …

Vettorato…..

Apropo der „BETON“ Brunner kurz BB wirds sicher viel besser machen als der nicht mehr bestätigte Leghist!

Winterolympiade 2026,…

Winterolympiade 2026, Tierser Bahn und Gartlhütte, Brennertransit, Overtourism, ... alle Ziele vollkommen erreicht.

Personalmente ho alcuni…

Personalmente ho alcuni opinioni in merito.

In primo luogo dobbiamo dobbiamo convincere le persone a muoversi solo ed esclusivamente con mezzi elettrici. Questa potrebbe essere anche una soluzione per ridurre il raffica nei passi dolomitici. Più auto eletrirche vi saranno meglio sarà l' aria che si respira. Possiamo e dobbiamo potenziare i mezzi pubblici ma non porranno soddisfare tutti i viaggi giornalieri quotidiani, quindi dobbiamo puntare su auto e bici elettriche.

In seconda battuta dobbiamo sfruttare le fonti rinnovabili. Quindi ammodernare tutte le centrali elettriche, ma soprattutto fare un massiccio uso di fotovoltaico. Potremmo partire dagli edifici pubblici, ma anche il fondo valle fino a Salorno intervallando tra una coltivazione e l' altra piccoli pannelli fotovoltaici. Aggiungo anche il fotovoltaico nei laghi così da rallentare anche l' abbassamento visto le sempre più frequenti siccità.

Infine dobbiamo dare tutti un contributo, e in merito ho ideato una piattaforma che permetta a tutti di capire quanto si è sostenibili e come si può migliorare. Una sorta di social della sostenibilità.

O tutti contribuiscono oppure sarà tutto inutile

Wir wollen transparent und…

Wir wollen transparent und ehrlich sein,das waren sie Herr Kompatscher als LH plus die ganze SVP seit 10 Jahren noch nie,das wissen sie genau,wen wollt ihr noch das Schwarz für ein Weiss vormachen,nicht mehr lange!