Il mito intoccabile del bilinguismo

-

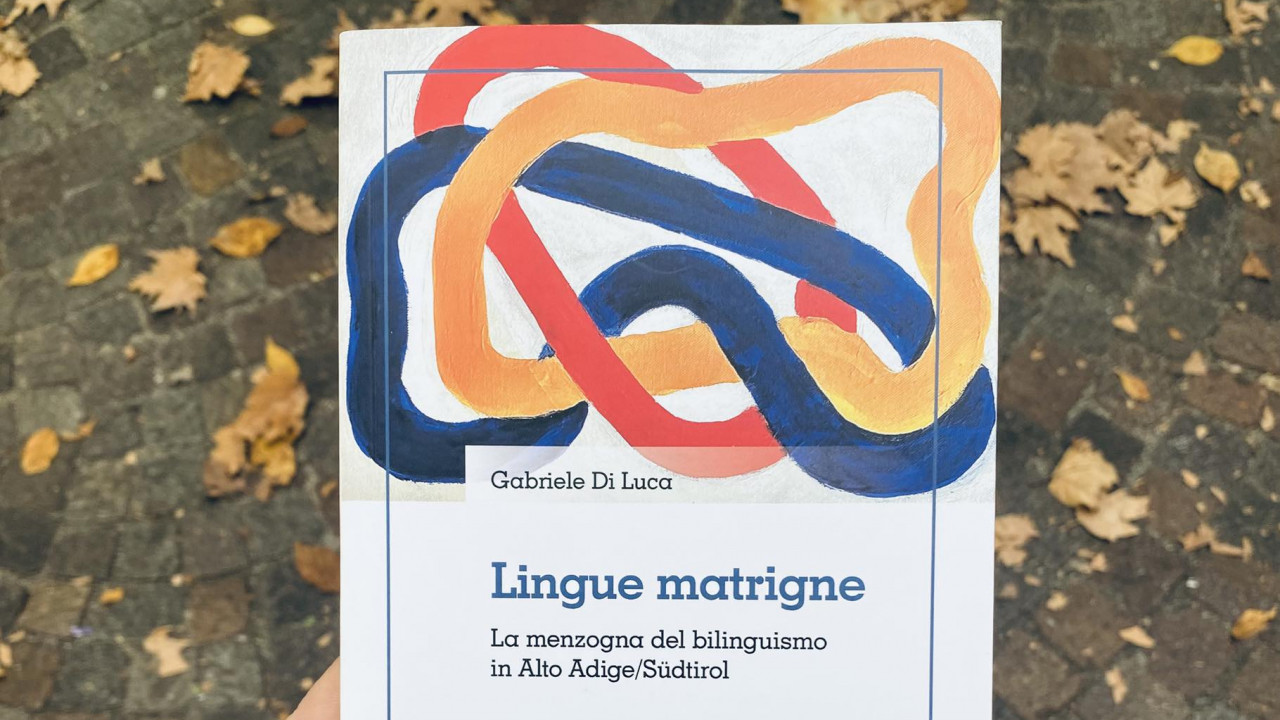

“Prima quassù si picchiavano – ora s’ignorano” confida una docente trentina che insegna italiano nelle scuole tedesche di Merano, indicando la copertina del libro che porto con me in treno: “Il sottotitolo già dice tutto, ho pensato subito che lo dovessi leggere”, aggiunge. Il libro è Lingue matrigne, il sottotitolo recita La menzogna del bilinguismo in Alto Adige/Südtirol e l’autore è l’insegnante ed editorialista d’origini livornesi Gabriele Di Luca, bolzanino d’adozione. Edito da Alphabeta, in meno di un mese il libro è andato in ristampa, a dimostrazione dell'interesse verso quest’inedito tentativo di mettere nero su bianco un verdetto impronunciabile che alberga nei pensieri di molti in Sudtirolo. Da persona che per anni ha frequentato vari contesti plurilingui – in primis su internet, dai forum ai blog sino ai social network, passando per la redazione fondatrice di SALTO – Di Luca raccoglie infatti una stanchezza anche generazionale verso gli sforzi per una società pluriculturale, diffusa negli ambienti che un tempo avremmo definito “interetnici”. Si parla ancora poco e male delle promesse non mantenute del plurilinguismo, istituzionalizzato all'estremo pur tra mille cambiamenti e contraddizioni, e il nuovo libro di Gabriele Di Luca ha il grande merito di guardare in faccia una realtà dalla quale il Sudtirolo di oggi distoglie volentieri lo sguardo.

-

L’autore

Gabriele Di Luca, nato a Livorno nel 1967, risiede da quasi trent’anni in Alto Adige/Südtirol, dove lavora come insegnante e traduttore. Noto blogger ed editorialista del “Corriere dell’Alto Adige”, scrive per il settimanale “ff”. Per Alphabeta ha curato, insieme a Maurizio Ferrandi, i due volumi antologici Pensare l’Alto Adige (2017 e 2018), tradotto il testo di Alexander Langer Südtirol ABC Sudtirolo (2015) e pubblicato un diario del lockdown – un piccolo zibaldone di riflessioni, impressioni, frammenti narrativi e citazioni – dal titolo E quindi uscimmo a riveder la gente (2020).

Foto: Gilberto Cavalli

Foto: Gilberto Cavalli -

La retorica del bilinguismo

Di Luca parte dalla sua esperienza personale, intrecciata con un’analisi della “questione altoatesina” sempre critica e attenta, che invita a fare i conti con lo spettro più grande: la lingua, ovvero la pretesa di una diffusa padronanza della seconda lingua, salvo poi restare inutilizzata nella pratica. Si parte dal celeberrimo esame di bilinguismo, che l’autore supera agilmente grazie alla motivazione data dagli studi in filosofia in Germania e dalla conoscenza della letteratura tedesca. La curva discendente del tedesco comincia però vivendo in Sudtirolo e il primo capitolo, Come divenni bilingue e poi smisi di esserlo, racconta proprio questa parabola. “Una domanda che mi sono posto spesso è: avrei imparato il tedesco se fossi venuto subito qui in Sudtirolo? Credo di no” ha spiegato Di Luca alla prima presentazione del libro a Bolzano. “Ed è proprio da questa riflessione che nasce il libro: un’autoanalisi dei miei trent’anni di vita qui. Quando arrivai conoscevo già bene il tedesco, ma con il tempo il mio livello è peggiorato, si è ritratto”. Se per gli italiani la seconda lingua è infatti il tedesco appreso a scuola, per la popolazione di lingua tedesca la lingua d’uso quotidiano è il dialetto sudtirolese, non l’Hochdeutsch. E così, nella pratica di tutti i giorni, per semplicità si finisce per parlare quasi sempre l’italiano come lingua franca, mentre il tedesco standard diventa una “lingua matrigna”, appresa ma non vissuta. Il bilinguismo si sfilaccia e atrofizza perché non richiesto dall’uso quotidiano. E chi viene da fuori fatica nell’apprendimento del tedesco: anche partendo con entusiasmo, presto ci si scontra con dinamiche che lo frenano.

-

Il nucleo teorico del libro è il secondo capitolo sul mito, decostruito da Di Luca attraverso gli strumenti forniti da Roland Barthes. Il mito sudtirolese del bilinguismo, ovvero l’enfasi pubblica del “parliamo tutti due lingue”, è una rappresentazione ideologica che promette armonia tra i gruppi linguistici ma, nella pratica, nasconde asimmetrie e automatismi di potere. “Il ‘furto di linguaggio’ che il mito compie ai danni della comunicazione determina un irrigidimento istituzionale: impone un dover essere, saltando quindi il piano delle difficoltà oggettive che al cospetto di questo ‘dover essere’ naufragano immancabilmente”, spiega a tal proposito Di Luca: “Abbiamo un bilinguismo di facciata. A non essere raggiunto, invece, è proprio il mito”, mentre “quella che viene celebrata come convivenza è, in gran parte, una retorica vuota”. L’autore non è nuovo a questa lettura. Commentando un testo di Enrico De Zordo non più reperibile sul web, Due montagne – secondo cui dopo la scomparsa di Alexander Langer la retorica della convivenza “crebbe a dismisura, gareggiando in altezza con la retorica nazionalista”, catturando “buona parte del discorso pubblico” come “due montagne che si fronteggiano, sfidandosi in altezza” – Di Luca sosteneva che entrambe costituissero il risvolto di una medesima mitologia negativa e auspicava “una mitologia positiva dello stare insieme”. A quasi vent’anni di distanza, lo “stare insieme” è invece divorato da un’altra mitologia, quella del bilinguismo.

-

La gabbia del patentino

Il caso più eclatante è riscontrabile nella sanità altoatesina: nel 2024, oltre cinquecento operatori dell’Azienda sanitaria non erano in possesso dell’attestato di bilinguismo, in deroga alla norma. È forse “la dimostrazione che il bilinguismo reale è una soglia che non tutti riescono a varcare e che le strutture stesse non possono permettersi di rispettare?”, si domanda Di Luca nel libro, “eppure la narrazione mitica regge, e (…) nessuno mette in discussione la radice del problema: l’obbligo rigido del ‘patentino’. Che, sia chiaro, è legittimo e coerente con l’assetto autonomistico. Ma quando la sua applicazione diventa ostacolo insormontabile al diritto alla cura, non siamo più nell’ambito dell’ideale: siamo nella perversione normativa che trasforma il mito in ideologia, e l’ideologia in gabbia”. Da un lato dunque si pretende un bilinguismo perfetto, dall’altro si finge di non sapere che questo requisito è assai spesso irraggiungibile – soprattutto per chi arriva da fuori provincia.

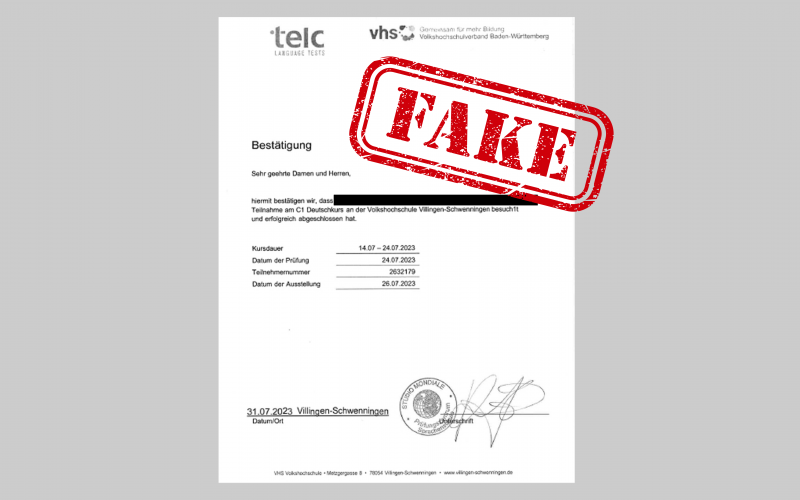

Uscendo per un attimo dalle pagine del libro e guardando all’attualità, la frizione tra “bilinguismo reale” e “bilinguismo certificato” è dimostrata anche da casi come quello – rivelato da SALTO – di una dipendente di lingua italiana della Difensora civica che finito il periodo di prova si è vista contestare non tanto la conoscenza del tedesco, certificata dalla donna, quanto l’incapacità di comprendere il dialetto. La motivazione ufficiale della ex Volksanwältin, Gabriele Morandell, è che “capire il cittadino semplice” fosse un requisito essenziale. La padronanza formale delle lingue ufficiali nell’amministrazione pubblica, certificata dal “patentino”, conta ormai meno del dialetto? Di per sé non ci sarebbe nulla di male, se solo la questione fosse oggetto di una riflessione alla luce del sole. Altro caso è quello dei patentini falsi emersi nella sanità, sintomo di un malfunzionamento strutturale secondo Elio Dellantonio: “O rinunciamo ai medici, o rinunciamo alla rigidità del patentino”, afferma l’ex primario. Per il giurista Francesco Palermo, però, la politica ha scelto da tempo una moratoria sui temi etnici: meglio non parlarne per non turbare la convivenza. La politica dello struzzo – cioè ignorare il problema – è una strategia di sopravvivenza, perché affrontare la questione minerebbe le fondamenta stesse del compromesso autonomistico. Eppure, persino esponenti della SVP come Martin Ausserdorfer sostengono la necessità di un approccio più pragmatico – che consenta eccezioni almeno per quei lavori senza contatto con il pubblico.

-

Già Alexander Langer s’interrogò sui rischi dell’irrigidimento della certificazione linguistica. In un testo pubblicato nel 1995, Bilinguismo: perché non pensare alla promozione invece che alle sanzioni?, domandandosi se l'estensione dell'obbligo del patentino fosse la strada più giusta ed efficace, Langer afferma di dubitarne: “Sembra, infatti, che si voglia ulteriormente percorrere la strada della giuridicizzazione e della burocratizzazione”. Ma “se si guarda alla situazione sociale ed economica altoatesina, si scopre che la migliore diffusione del bilinguismo reale la si ha in quei settori in cui non l'obbligo di legge (ed il conseguente patentino), ma la forza della società e del mercato hanno fatto breccia: nei quartieri delle città e nei paesi della Bassa Atesina (…), nel turismo (ristoranti, alberghi, bar) e nel commercio, nelle banche e bancarelle; negli ambiti culturali, familiari, giovanili, (…) insomma, dove non la forza dei decreti e dei paragrafi si impone, ma la vita reale trasforma anche gli animi”. Langer propose poi di istituire una sorta di “cabina di regia”: “Perché non istituire un comune ‘tavolo per la promozione del bilinguismo’, un ‘alto commissario’ provinciale?”, si domandò, “con segnalazioni e proposte su dove il bilinguismo funziona poco o male, e cosa si dovrebbe fare per migliorarlo ed estenderlo”. Restò lettera morta.

-

Indifferenti o invisibili?

Già nelle parole di Langer è intuibile una delle vie d’uscita che forse il libro, per ovvie ragioni di brevità, non indaga a sufficienza. Lo ammette anche Di Luca: “Se dovessi azzardare una conclusione – parziale, provvisoria – essa dovrebbe includere l’auspicio che la mia analisi sia, in fondo, fin troppo pessimistica, e che esistano tratti della realtà più incoraggianti, ai quali forse non ho dato sufficiente attenzione o risalto”. La convivenza in Sudtirolo avviene infatti lontana dai riflettori, anzi, soprattutto. Nelle famiglie miste, nei luoghi di lavoro più disparati, nelle stubi del Törggelen come nei campi durante la raccolta delle mele. Gli incontri avvengono eccome, scevri dai pregiudizi di un tempo, ma il protendersi verso l’altro prescinde il più delle volte dalla lingua: attiene ad altre dimensioni umane, sicuramente più fluide e individuali. Sono le istituzioni per loro stessa natura a non riconoscerlo, così come avviene per i ladini e i bilingui naturali (cui il libro dedica poco spazio) “perché l’intero sistema si fonda sulla logica della contrapposizione tra lingue, e riconoscere pienamente i bilingui naturali ne farebbe crollare la struttura”, scrive l’autore.

-

Le prossime presentazioni

Stasera (28 ottobre) alle 18 a Trento con Valentino Liberto presso la libreria duepunti, il 4 novembre a Bressanone (Biblioteca civica) con Enrico De Zordo, l'8 novembre alle ore 18 alla libreria Ubik di Bolzano con Alex Marcolla e infine il 13 novembre a Merano (Accademia italo-tedesca, alle 18.00) con Madeleine Rohrer.

Foto: Valentino Liberto

Foto: Valentino Liberto -

Secondo Di Luca, però, l’indifferenza “ha ormai preso il posto dell’antica ostilità, quella cifrata nella contrapposizione tra lingue matrigne”: “Nel racconto pubblico si continua a celebrare la diversità, la coesistenza riuscita, l’esempio virtuoso, ma nella realtà regna l’indifferenza. (…) Il disinteresse è diventato sistema. Il futuro è una parola dimenticata in una lingua che non si parla più”. Ma se oggi il conflitto etnico è solo un’opzione sulla carta – cioè rappresentata nel discorso politico-mediatico ma difficilmente tangibile nella società – l’assente, più che l’altra lingua, è proprio “l’altro” in quanto tale, perché scomparso dai radar per effetto della separazione etnica. “L’altro”, più che esserci indifferente, a volte è invisibile. Una figura fantasmatica, nella nebbia, verso cui è difficile provare un desiderio se ci è sconosciuto. Al tempo stesso, conoscere l’altra lingua non equivale a conoscere l’altro – che può restare comunque invisibile – mentre ignorarne la lingua non significa giocoforza ignorare l’altro. Ci si parla e ci si può capire, soprattutto se ci sono lingue franche o altri codici non scritti dei quali potremmo banalmente prendere atto.

-

La lingua come cura

Eppure, tra le pagine del libro, Di Luca riconosce questa dinamica: in certi contesti, come quello sanitario, la lingua non è la sola – né per forza la più importante – forma di comunicazione. Nella relazione di cura, contano i gesti, il tono, l’ascolto, e la certificazione linguistica non garantisce nulla di tutto questo. Proprio alla salute e alla cura Gabriele Di Luca dedica la parte più bella e toccante del libro, dove racconta la morte del padre, cui il libro è dedicato. Accanto a lui, in ospedale, c’era un giovane paziente di origine straniera che non parlava italiano: quando ha saputo che il padre era morto, ha preso il telefono e ha attivato un dispositivo di traduzione automatica che ha emesso un messaggio vocale di condoglianze. “È stato come essere accarezzati da un soffio di umanità”, scrive Di Luca, “era una voce sintetica, metallica, senza inflessioni. Ma in quell’ambiente depauperato di parole, tale gesto ha avuto un peso enorme. Non era perfetto. Non era neppure ‘naturale’. E tuttavia era qualcosa di prezioso”. “La normativa tutela il diritto del paziente a esprimersi e ad essere compreso nella sua lingua madre. È un principio giuridico corretto, di civiltà, e dev’essere legittimamente difeso. Ma ciò che la legge non può regolare – aggiunge l’autore – è la qualità relazionale, l’intensità affettiva, la precisione delle sfumature”. Gabriele Di Luca suggerisce infine una sorta di terza via:

“Non si tratta solo di capire o farsi capire, ma di sentirsi accolti, riconosciuti, interi, persino mentre si muore. Forse il punto sta proprio nel trovare una terza via. Un sistema che non rinunci alla formazione linguistica, che non deroghi sul mantenimento teleologico dei princìpi, ma sappia anche dare spazio alla libertà concreta dei contesti. Che sappia riconoscere un luogo nel quale il rispetto della lingua non sia un rituale vuoto, lo sportello al quale presentiamo una certificazione per farcela timbrare, ma una soglia, necessariamente in divenire, verso l’altro. Perché alla fine, in quell’istante fragile che chiamiamo morte (…) ciò che conta potrebbe non essere la lingua che si usa, ma la capacità di quella lingua, qualsiasi essa sia, di custodire una forma di cura. (…) La lingua, sottolineo ancora, non è mai soltanto “codice”: è un gesto che ci trattiene nel mondo, per quanto vacillante esso sia”.

-

La lingua desiderabile

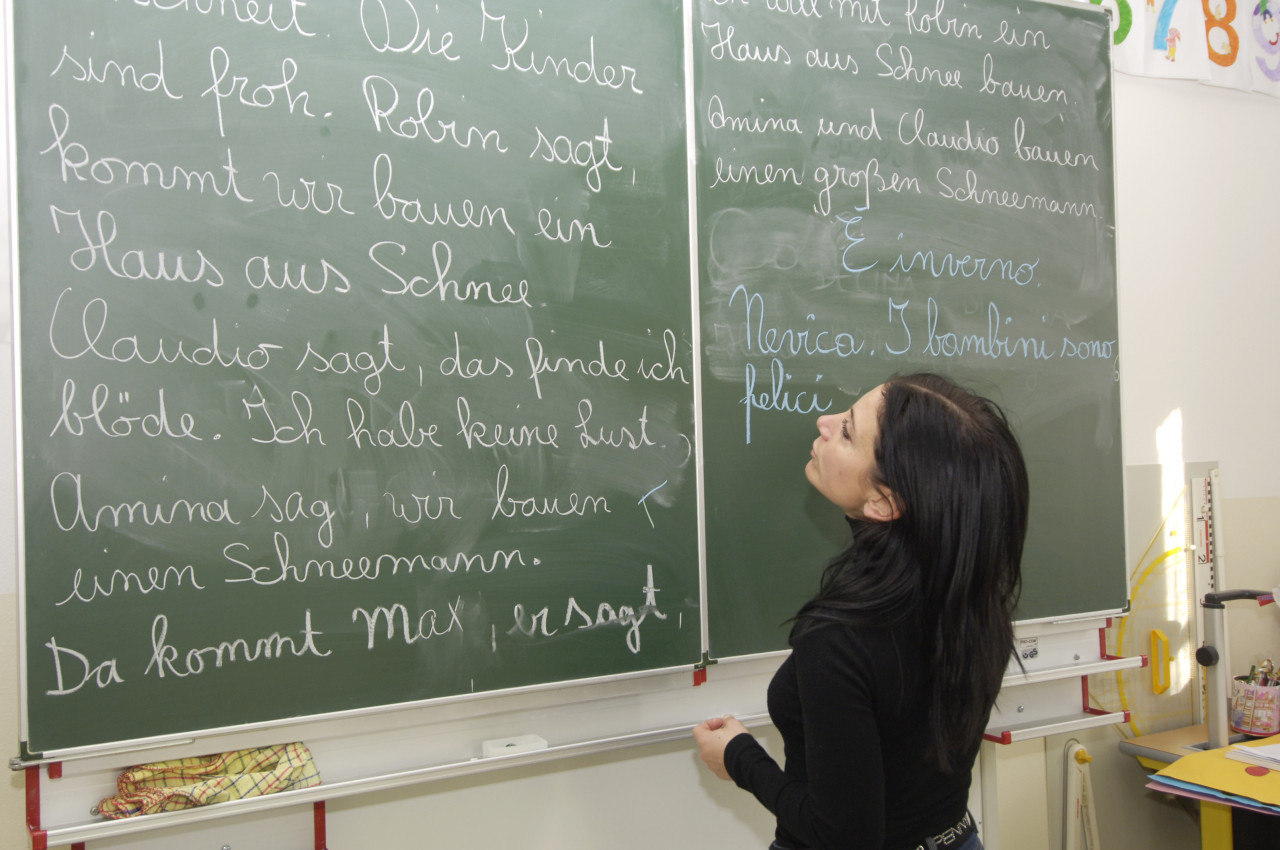

Che fare, dunque, per liberare la lingua dal fardello identitario? Lingue matrigne percorre attraverso varie “Scene” la contemporaneità sudtirolese, dalla scuola all’informazione, dall’università alla intelligenza artificiale, suggerendo possibile scenari. Di Luca cita una frase pronunciata dal protagonista della serie di Paolo Sorrentino The Young Pope, il papa americano Lenny Belardo: “Fratelli cardinali, noi dobbiamo tornare a essere proibiti. Inaccessibili e misteriosi. Solo così torneremo a essere desiderabili”. “Anche noi dobbiamo far sì che la lingua dell’altro torni a essere desiderabile – commenta Di Luca – magari sottraendola ai luoghi in cui è masticata sempre più stancamente, cioè nelle scuole, per essere liberata in effettive situazioni d’incontro, che adesso non vengono sufficientemente sfruttate”. È fuori dalla scuola che in molti “acquistano fluidità e spezzano la crisalide della paura (o della sua sfumatura più paralizzante: la vergogna) in cui erano imprigionati”.

-

Chi scrive ritiene quest’approccio il cuore pulsante di Lingue matrigne. Ma proprio per le faglie che il libro ben descrive, il dibattito che ne scaturisce rischia di cadere nella medesima narrazione che il libro stesso prova a demolire: da un lato trascurare i passi positivi compiuti, dall’altro minimizzare le ragioni sistemiche dettate soprattutto da scelte politico-istituzionali, che impediscono un salto di qualità tutto sommato alla portata, colpevolizzando chi per un motivo o per l’altro non apprende la seconda lingua (ridotta a questione di “volontà”) o stigmatizzando un monolinguismo che in ogni caso non può rappresentare una colpa – e, in fondo, non esiste davvero. Da chi ha un background migratorio e ha lingue materne più lontane dalle nostre, a chi sa l’inglese o almeno un’altra lingua straniera, chi parla anche solo di tanto in tanto un dialetto regionale, tutti o quasi conosciamo un’altra o più lingue. Il bilinguismo sudtirolese, oltre a essere un mito, a volte si tramuta in un privilegio per pochi con delle conseguenze sociali, generando ansie e frustrazioni tra chi non riesce ad accedervi. La questione, possiamo dire, resta politica. Con la speranza che questo libro possa stimolare un dibattito finora congelato in frasi fatte, ipocrisie, non-detti e dichiarazioni di principio.

-

More articles on this topic

Culture | AmtsspracheDialektale Verfehlung

Politics | GastbeitragLa politica dello struzzo

Politics | BilinguismoQuanti sono i "patentini" fake?

....so viele Fäden von…

....so viele Fäden von Gedanken, Di Luca, -?- ist es ein weiterer Versuch, ein weiteres Mehr oder Weniger herumdoktern, um über und mittels einer Sprache, an der Identität Südtirols mit seiner einheimischen Bevölkerung, es in seiner Art, mit allem und jedem verfügbaren geistigen Feindestrieb, niederzumachen, auch in seines natürlichen Bestrebens nach Ruhe, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, es - dieses Land Südtirol-, ständig zu hindern und behindern, der Evolution gerecht zu werden; -( das werden sie jetzt nicht verstanden haben, macht aber nichts, ist auch keine Niederlage). Weiters darf ich sagen, wenn man rückwärts Sprachkenntnisse animiert, kommt man unweigerlich zu Ihrer gemachten Erfahrung, wenn man dabei noch in Unkenntnis der Geschichte, in ihrer Wahrheit, diese ausradiert, weil nichts kapiert, dann kommen solche Fäden in die Gedanken. Wir sollten akzeptieren das IST und es gemeinsam fördern, wer das nicht kann, möge weichen.-( übrigens, unsere Dialekte sind weit näher am Hochdeutsch dran, als eure italienischen Dialekte es jemals, zum gepflegten Italienisch, sind).

Forse provare con impegno,…

Forse provare con impegno, rispetto e un tocco di talento ci si può riuscire a parlare il tedesco in Sudtirolo, come prima di Lei, sig. DeLuca sono già riusciti in tanti, tra cechi, polacchi, ungheresi, romeni, inglesi, ecc. e pure italiani.

Wahrscheinlich im…

Wahrscheinlich im Unterschied zu Gabriele Di Luca, habe ich weder die erste, noch die zweite Anmerkung verstanden … vor allem nicht, worauf sie hinaus wollen … oder vielleicht gerade deswegen?

wer will, versteht… was man…

wer will, versteht… was man selten liest in solchen artikeln, ist das eingeständnis, dass eine gewisse ignoranz und leider auch faulheit die hauptgründe des nicht-erlernen-wollens bzw -könnens einer neuen sprache (ja auch dialekt) sind…im grunde kann man daher nur dankbar sein, dass immer wieder von italienischsprachiger seite solche artikel zu lesen sind, sie bewirken nämlich genau das gegenteil… eine verstärkung des gebrauchs des fantastischen südtiroler dialekts in all seinen facetten, einer art „mutter“ der identitätsstiftung :-)

Zum Thema "Sprachfertigkeit"…

Zum Thema "Sprachfertigkeit", - darin sind unsere Ladiner unübertrefflich - und mit Sprachfertigkeit einhergehend im Respekt gegenüber unserer dreisprachigen Lage die sich über mehrere Jahrhunderte entwickelt hat, gibt es im sprachlichen Miteinander immer noch Aufholbedarf.

Damit verbunden sind die unterschiedlichsten Befindlichkeiten, - da denke ich an die Mitbürgerinnen aus dem slawischen Raum welche gerade im Gastgewerbe beschäftigt - sehr schnell und unüberhörbar sprachlich respektvoll umgehen.

Im Gegensatz dazu gibt es gar manche Einwohner, in mehrfacher Generation - welche noch immer nach dem Grundsatz "siamo in Italia" in den Tag hineinleben.

Immer öfter bekommt man von Beschäftigten in Verkaufsläden und Gastbetrieben die Aufforderung "italiano o inglese" zu hören ...

Wahrnehmungen welche nicht wegzureden sind, von den Beipackzetteln und einsprachig-italienischen Quittungsblöcken gar nicht erst zu reden.

Im heutigen vielsprachigen Europa, in einer Europaregion mit amtlich-mehrsprachiger Situation wie auch in Belgien, Luxemburg, Graubünden - eine traurige Tatsache!

90 minuti di applausi!

90 minuti di applausi!

Im Zusammenhang mit der hier…

Im Zusammenhang mit der hier entstandenen Diskussion scheint es mir, dass diejenigen, die daran teilnehmen, wenig vom Artikel verstanden haben und/oder das Buch nicht gelesen haben. Im Buch sage ich übrigens Folgendes: Die Diskussion über ein Thema wie die Zweisprachigkeit verläuft meist in der Wiederholung verfestigter Standpunkte und Vorurteile. Es wäre nicht nötig gewesen, aber hier findet sich eine traurige Bestätigung davon.

In reply to Im Zusammenhang mit der hier… by Gabriele Di Luca

Lieber Gadilu, ich hoffe…

Lieber Gadilu, ich hoffe sagen zu dürfen, dass der Artikel für einen Deutschsprechenden auch nicht ganz so leicht zu verstehen ist, ich musste ihn auch zweimal lesen.

Beim zweiten Teil, von wegen verfestigt um nicht zu sagen einbetoniert, hast du leider vollkommen recht.

P.S. Auch ich habe das Buch noch nicht gelesen, liegt aber schon zu Hause auf dem Nachtkästchen.

“Non si tratta solo di…

“Non si tratta solo di capire o farsi capire, ma di sentirsi accolti, riconosciuti, interi, persino mentre si muore.

Esatto, Signor di Luca.

Tutti i medici che vanno a lavorare senza poter comunicare con il paziente germanofono nella sua lingua, in realtà fanno l'esatto il contrario di ciò che lei scrive :

- Non fanno sentire il paziente accolto, accettato come persona degna di rispetto.

L'ho provato sulla mia pelle mentre mi sono avventurata a parlare tedesco in ospedale.

Mi sono convinta che non è la competenza linguistica il problema principale, ma il rispetto e l'accettazione verso chi parla la seconda lingua ufficiale. Rispetto che da parte di un dipendente pubblico germanofono viene sempre garantito a cittadini di entrambi i gruppi linguistici, mentre invece un dipendente pubblico italofono garantisce nella maggior parte dei casi rispetto e collaborazione solo al cittadino che parla italiano, trattando invece con arroganza i cittadini che parlano la seconda lingua ufficiale.

In reply to “Non si tratta solo di… by Evelin Grenier

Sì, lo scrivo nel libro,…

Sì, lo scrivo nel libro, parlo proprio di questa asimmetria e di altre difficoltà nascoste dal mito del "bilinguismo".

In reply to Sì, lo scrivo nel libro,… by Gabriele Di Luca

Si, in realtà il Bilinguismo…

Si, in realtà il Bilinguismo serve più che altro a rendere bilingui i cittadini con prima lingua tedesco.

Secondo lei sarebbe stato possibile lasciare la provincia di Bolzano all'interno dello stato italiano con un'unica lingua ufficiale come il tedesco (ed ovviamente ladino per la zona ladinofona)?

In quel caso sicuramente non ci sarebbero sorti i problemi che abbiamo oggi.

Boooohhhh, non so, secondo…

Boooohhhh, non so, secondo me basta un minimo di curiosità verso "l'altro/a". Io non sono di madrelingue italiana, ma dopo un anno di università a Padova ero uno di loro, un Serenissimo :-) (quanti ricordi....)

Addirittura dopo due settimane in Kenia riuscivo a dire semplicissime frasi di utilizzo quotidiano... E dopo una settimana a Vienna ho dovuto togliermi di dosso il dialetto viennese che la gente mi guardava male...

Solo con il dialetto della Valle Aurina ho ancora i miei problemi: 4 anni con una collega di quella valle non sono bastati a farmi scoprire la loro lingua...

E comunque secondo me il…

E comunque secondo me il modello Ladino sarebbe l'unico per spingere verso un'immersione totale nelle due lingue: 50 italiano - 50 tedesco, tutte le materie, matematica, storia, geografia, arte, ....

E poi i genitori dovrebbero alimentare la curiosità verso "l'altro": a casa nostra per esempio si parla il tedesco ma i bimbi possono guardare solo televisione italiana e dal gelataio se vogliono avere un gelato lo devono chiedere loro in italiano.