Die Frau, die spinnt

-

Die Sonne scheint schon nicht mehr in Winkel bei Sand in Taufers. Es ist ruhig geworden. Im Sommer ziehen nicht enden wollende Touristenströme diese Straße zu den eindrucksvollen Reinbach Wasserfällen entlang. In der letzten Novemberwoche ist die Straße leer, bis auf einige Einheimische, die sich daran machen, an der linken Straßenseite eine Krippe aufzustellen.

Gegenüber, an einem relativ neuen cremefarbenen Gebäude, steht die Weihnachtsdeko schon. „Museum und Produktion” steht dort auf Deutsch und Italienisch. Auch drinnen weihnachtet es schon. Ein großer Christbaum mit Filzschmuck füllt die eine Seite des Raumes. Dahinter reihen sich in Holzregalen Wollknäuel, Strickjacken und „Hauspatschen”.

Ein älterer Herr grüßt mich von hinter der Theke. Ich stelle mich vor. Er dreht sich zu einem kleinen Nebenzimmer hin: „Sie wollen sicher mit meiner Frau sprechen.” Etwas widerwillig kommt Helene Brusa aus dem Nebenzimmer heraus. Ich soll „du” zu ihr sagen.

-

Seit 30 Jahren gibt es Helenes Geschäft. „Vorgestern waren es dreißig Jahre”, fällt ihr ein. Sie verarbeitet ausschließlich einheimische Schafwolle. Den Großteil davon aus dem Ahrntal. Nur ein paar Filzpatschen kauft sie aus Innichen zu.

Vor über dreißig Jahren hatte sie genug von ihrem Service-Job. Ihr Mann hatte einige Schafe, also kaufte sie einer Frau in Luttach einige alte Maschinen aus dem 19. Jahrhundert ab und ließ sich im Gegenzug deren Benutzung beibringen. Sie laufen immer noch. Helenes Mentorin ist dieses Jahr gestorben. Auf die Frage, ob es ein großes Risiko war, stellt sie fest, alles im Leben sei ein Risiko.

„Alles, was industriell hergestellt wird, ist irgendwo schon synthetisiert”, sagt sie. „Es wird chemisch gereinigt, geschwefelt, drei-viermal behandelt und gefärbt, irgendwann war es schon einmal Schafwolle (lacht).”

Sie färben nicht, waschen es selbst – ihr Mann per Hand in einer Badewanne – und dann verarbeiten Sie es selbst. Sie ist stolz, hundert Prozent garantieren zu können. „Alles handgestrickt“, sagt Helene. Das „Spinnradl” in Passeier macht es noch wie sie, danach wird es schon industrieller. Andere kommen, um ihr zu sagen, dass ihre Preise zu niedrig sind. 60 Euro verlangt Helene für ein Kilo Garn. „Wenn der Kunde 100 Euro für die Wolle zahlt, und es dann noch selber stricken muss, wird ihm Lust vergehen.” Sie sieht aber keine Konkurrenz. „Es ist eine Nische, und jeder von uns geht in eine andere Richtung.”

Man muss die Preise auch etwas an die Brieftasche der Kunden anpassen, ist Helene überzeugt. Sie hat auch ihre Zielgruppe. „Menschen, die natürliche Dinge wollen.“ Touristen, Einheimische, Leute, die von weit her kommen für ihr Produkt.

-

„Mittlerweile interessiert sich auch die hohe Mode für das Produkt.”

Auf die Frage, ob sich in den letzten 30 Jahren etwas in den Köpfen geändert hat, muss sie lachen. „Sehr viel.” Das Naturprodukt hat mittlerweile einen ganz anderen Wert erreicht. In den 90ern, am Beginn ihrer Karriere, wären die Leute verrückt nach allem künstlichen gewesen. Nylon und Polyester. Ihre Entscheidung wurde belächelt.

„Mittlerweile interessiert sich auch die hohe Mode für das Produkt.” Für diese arbeitet Helene schon seit einer ganzen Weile, ihre Kunden will sie allerdings nicht preisgeben. „Das macht man nicht“, meint sie. Sie sei zufrieden. Die Leute stricken auch wieder viel mehr. „Irgendwie”, sagt sie, „gibt es mich noch, das muss doch was heißen.”

1.000 bis 1.200 Kilo im Jahr verarbeiten Helene und ihr Mann. Es hat eine ganze Weile gedauert, den Bauern zuliefernden klarzumachen, dass die Wolle möglichst sauber sein muss. Von manchen nimmt sie Helene einfach nicht mehr an. Frühlings-Wolle können sie nicht gebrauchen. Vom Stall sei diese schon zu dreckig, das erschwert die Arbeit unnötig. Die Bauern sind froh, sagt sie, wenn sie ihre Wolle nicht wie Abfall entsorgen müssen.

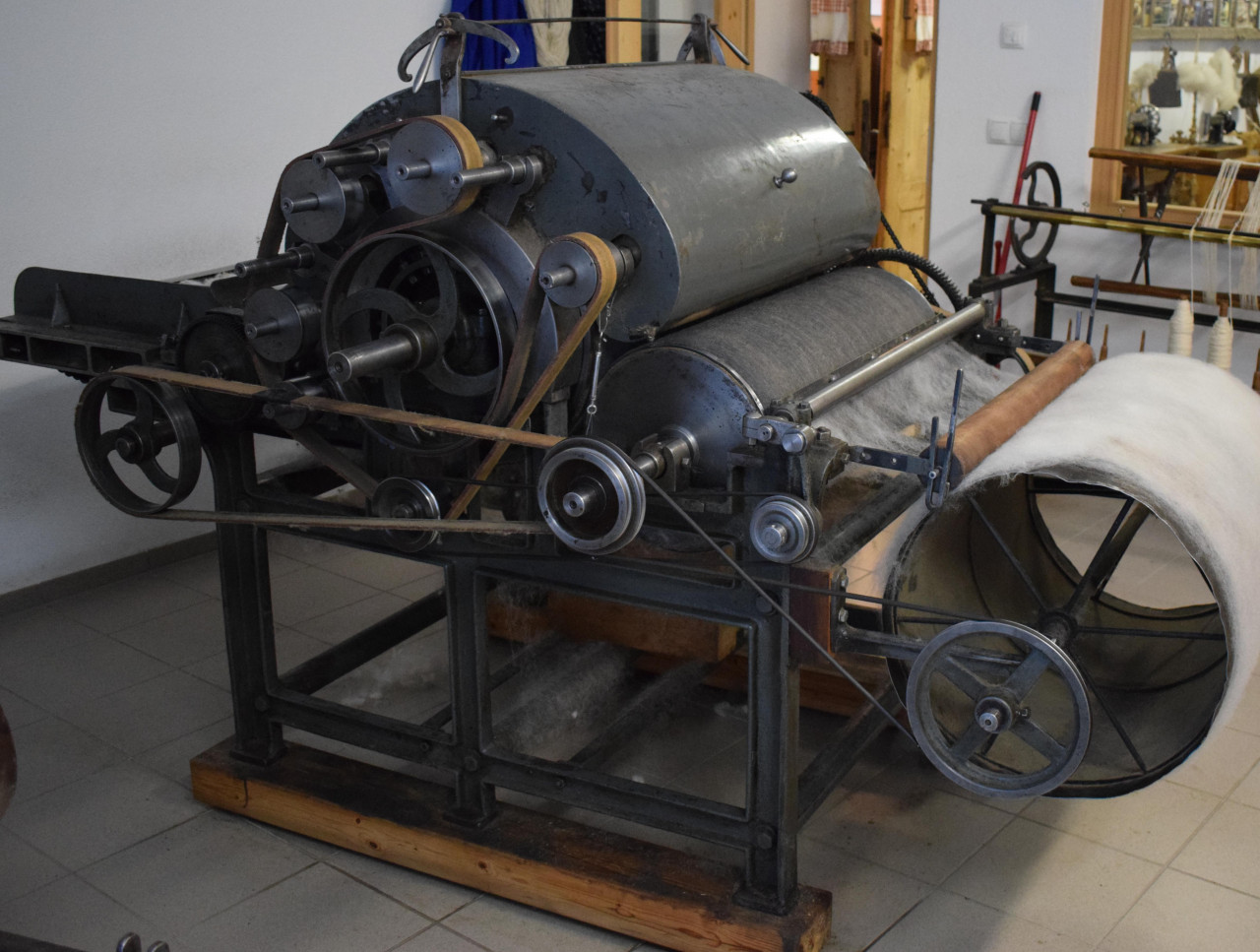

Sie führt mich durch eine Tür hinter dem Verkaufsraum. Hier entfaltet sich vor mir der Museum-Teil des Schafwollmuseums. In einem sauberen, gefliesten, großen Raum sind die alten Maschinen, inklusive eines hölzernen Webstuhls, verteilt. Beim Handweben müssen sie zu viel Garn verwenden, das macht Helene nicht mehr.

-

Die Maschinen versprühen den alten Industriecharme eines längst vergangenen Zeitalters. Aber sie laufen noch.

„Drei Monate im Jahr wird hier durchgearbeitet“, sagt Helene. Neben dem Waschen kümmert sich ihr Mann noch um das Kardieren. Die Wolle wird durch einen sogenannten „Krempelsatz“ verarbeitet und kardiert. Dabei entsteht ein dünnes Wollvlies, das in feine Streifen (Vorgarn) geteilt wird. Anschließend spinnen und verzwirnen zwei andere Maschinen das Garn. Dann muss Helene den ganzen Tag zwischen den lauten Maschinen stehen und darauf achten, dass kein Zwirn reißt.

Nach den drei Monaten im Frühling und überhaupt im Rest des Jahres ist Stricksaison. Dabei sitzt sie im Sommer auch mal draußen vor der Tür. Das Selbstgestrickte verkaufe sich auch einfach am besten. Über Angestellte hat sie nie nachgedacht. Würden sie jemanden zum Stricken anstellen, dann müssten die Preise in die Höhe schießen. Sie hat nie ihre Stunden gezählt. „Da würde ich verrückt werden.“ Der Eintrittspreis, den die Interessierten für das Museum zahlen und der Erlös der Verkäufe würden jeweils alleine nicht ausreichen. Zusammengenommen bringen sie das Paar gut über die Runden. „Entweder man ist bereit, viel zu arbeiten, oder man muss es lassen“, sagt sie. Es würden immer wieder mal junge Leute vorbeikommen, die am Geschäft interessiert sind. „Für die klingt das Ganze natürlich romantisch, hier selbst und aus heimischen Produkten etwas zu machen. Aber bereit, die Arbeit hineinzustecken, sind sie nicht.” Sie musste damals das Geschäft übernehmen, bevor ihre Vorgängerin sie in die Arbeit einführte. Und genauso, so Helene, müsste es auch ein eventueller Nachfolger oder eine eventuelle Nachfolgerin machen. Sie kann es sich nicht leisten, jemanden über Monate auszubilden und zu bezahlen, ohne eine Garantie für die Übernahme zu haben. Ansonsten würde die Linie mit ihr enden. Aber das ist für Helene kein Problem.

-

Sie macht sich Sorgen, wohin das Plastik in unseren Garderoben noch soll. „Länder in Afrika weigern sich mittlerweile, unseren Müll anzunehmen, die Caritas weiß nicht mehr wohin mit der ganzen Kleidung, in Afrika gibt es Berge von weggeworfener Kleidung, dort wird Erde darüber geschüttet und gehofft, dass etwas wächst“, sagt sie.

„Irgendwo müssen wir alle in diese Richtung denken, um nicht an unserem Dreck zu ersticken.“

Vor 30 Jahren hat sich schon ein bisschen so gedacht und bei ihrer Geschäftsgründung auf Menschen gehofft, die sich wie sie selbst Gedanken darüber machen. Sie wusste schon damals um ihre Nische. „Das andere kriegt man überall, mein Produkt nicht“, sagt sie nicht ohne Stolz. „Und irgendwo müssen wir alle in diese Richtung denken, um nicht an unserem Dreck zu ersticken.“

Auf ihren Jacken sind keine Schilder, kein „Made in Italy“. Sie verkauft ihre Ware auch online, aber nur an jene, die vorher zahlen oder Kunden, die sie schon kennt. Ihr Produkt gibt ihr eine gewisse Macht. Die letzten 30 Jahre haben ihr Recht gegeben.

„Ich bin zufrieden, ganz ehrlich“, sagt sie.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.