„Nicht von heute auf morgen“

-

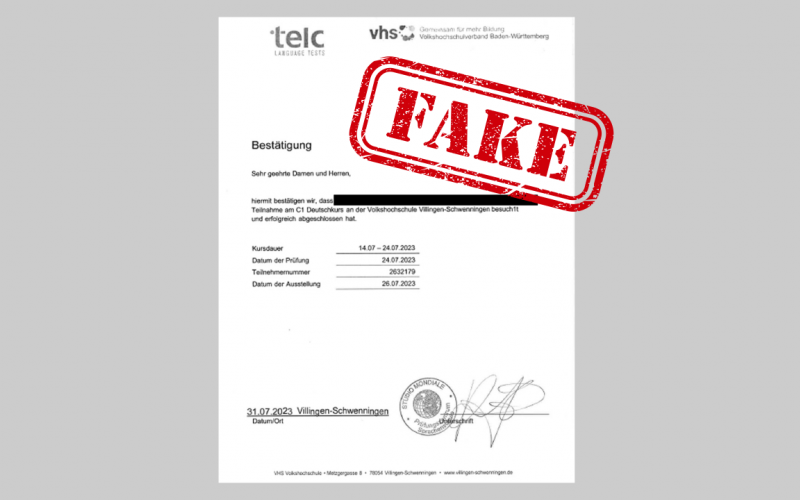

Die Diskussion um die Zweisprachigkeitspflicht schlug letztens Kapriolen. Nach verschärften Kontrollen von Zwei- oder Dreisprachigkeitsnachweisen wurden jüngst zehn gefälschte Zertifikate im Südtiroler Sanitätsbetrieb ausfindig gemacht. Dies bot Vize-Landeshauptmann Marco Galateo Anlass, die Realitätsnähe der Regelung zu hinterfragen, was nicht nur innerhalb der SVP Bauchkrämpfe auslöste.

Derzeit treffen unterschiedliche Positionen aufeinander: Während der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) die Zweisprachigkeitspflicht als unverzichtbare Säule des Minderheitenschutzes verteidigt, fordert die Ärztegewerkschaft Anaao mehr Flexibilität und politische Lösungen, um der Realität im Krankenhaus gerecht zu werden.

Der Sanitätsbetrieb bekräftigte bereits in der letzten Woche sein Sprachförderprogramm fortzusetzen, das Sprachdefiziten im ärztlichen und pflegerischen Arbeitsalltag den Kampf ansagt. Astrid Marsoner, Präsidentin der Ärztekammer, lobt das Angebot des Sanitätsbetriebs, plädiert jedoch auch für praktikable Wege, die das Patientenrecht auf Kommunikation in der Muttersprache mit dem Fachkräftemangel vereinbar machen.

-

Auch der ASGB warnte vor Aufweichung

Tony Tschenett: „Wir werden uns mit aller Vehemenz dagegen wehren – in der Sanität ebenso wie in jedem anderen Bereich.“ Foto: asgb

Tony Tschenett: „Wir werden uns mit aller Vehemenz dagegen wehren – in der Sanität ebenso wie in jedem anderen Bereich.“ Foto: asgbGestern fand der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett scharfe Worte auf die Äußerungen von Vize-Landeshauptmann Marco Galateo, der die Frage in den Raum stellte, ob die Zweisprachigkeitspflicht noch zeitgemäß sei. Für Tschenett ist diese Sichtweise nicht nur ein Irrtum, sondern ein gefährliches Signal: „Wir werden uns mit aller Vehemenz dagegen wehren – in der Sanität ebenso wie in jedem anderen Bereich. Wer an diesen Grundpfeilern rüttelt, gefährdet nicht nur Rechte, sondern das Gleichgewicht, das unser Zusammenleben trägt.“ Gefälschte Sprachzertifikate seien nicht nur ein Rechtsbruch, sondern zerstörten auch Vertrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sowie unter den Kolleginnen und Kollegen. „Es darf keinen Raum für Betrug geben“, betonte Tschenett.

Der Gewerkschaftschef betont, dass Zweisprachigkeit weit mehr sei als eine bürokratische Vorschrift. Sie garantiere, dass Bürgerinnen und Bürger in ihrer Muttersprache betreut werden können – ein zentraler Bestandteil des Minderheitenschutzes in Südtirol. Damit schließt er sich Arno Kompatscher an, für den eine Aufweichung der Zweisprachigkeitspflicht nicht infrage kommt. Positiv wertete Tschenett auch die Klarstellung des Landeshauptmanns, für unbefristete Anstellungen weiterhin einen gültigen Zweisprachigkeitsnachweis zu verlangen. Auch die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg äußert sich entschieden: „Aus gutem Grund wurde diese Verpflichtung seit dem Pariser Vertrag und im Zweiten Autonomiestatut als eine der zentralen Garantien für die deutsche und ladinische Minderheit verankert.“

Ärztegewerkschaft: Realität im Krankenhaus berücksichtigen Edoardo Bonsante: Wochenarbeitszeiten von 40 bis 48 Stunden, Nachtdienste und Feiertagsdienste. Für das medizinische Personal mit Familie bleibe kaum Zeit, zusätzlich eine neue Sprache intensiv zu lernen, erklärt der Anaoo-Provinzsekretär. Foto: privat

Edoardo Bonsante: Wochenarbeitszeiten von 40 bis 48 Stunden, Nachtdienste und Feiertagsdienste. Für das medizinische Personal mit Familie bleibe kaum Zeit, zusätzlich eine neue Sprache intensiv zu lernen, erklärt der Anaoo-Provinzsekretär. Foto: privatEinen etwas anderen Akzent setzte Edoardo Bonsante, Provinzsekretär der Ärztegewerkschaft Anaao. Er räumte ein, dass Betrug beim Sprachnachweis nicht zu tolerieren sei, stellte aber die Praxis der Zweisprachigkeitspflicht im Krankenhaus infrage.

Bonsante schildert die Realität vieler Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte: Wochenarbeitszeiten von 40 bis 48 Stunden, Nachtdienste und Feiertagsdienste. Für das medizinische Personal mit Familie bleibe kaum Zeit, zusätzlich eine neue Sprache intensiv zu lernen. Erschwerend komme hinzu, dass sowohl im direkten Umfeld als auch in institutionellen Sitzungen oftmals Dialekt gesprochen werde, was den Lernprozess zusätzlich verkompliziere, erklärte Bonsante.

Nach Ansicht des Anaao-Vorsitzenden erfordere die Situation mutige politische Entscheidungen. Wie der Provinzsekretär gegenüber der Tageszeitung ALTO ADIGE erklärte, müsse die Politik den „Mauern der Angst und des Misstrauens“ entgegentreten, anstatt am Status quo festzuhalten. Bonsante forderte, die Qualität der Fachkräfte ins Zentrum zu stellen und die starre Proporzregelung zu überdenken. Zweisprachigkeit sei wichtig, doch es brauche ein System, das Ärztinnen und Ärzten den Einstieg erleichtere und die Versorgung nicht gefährde.

Sind Spracherlernen und Arbeitspraxis vereinbar? Astrid Marsoner: Es gelte nach praktikablen Lösungen zu suchen, „ohne das Recht des Patienten auf die eigene Muttersprache zu beschneiden“, so die Präsidentin der Ärztekammer. Foto: Privat

Astrid Marsoner: Es gelte nach praktikablen Lösungen zu suchen, „ohne das Recht des Patienten auf die eigene Muttersprache zu beschneiden“, so die Präsidentin der Ärztekammer. Foto: PrivatAuch Astrid Marsoner, wirft einen differenzierteren Blick auf die Praxis. Das Recht, in der eigenen Sprache zu sprechen sei eine „wichtige Errungenschaft und Säule unserer Autonomie, die wir nicht aufweichen dürfen“. Dies verhindere aber teilweise die fixe Anstellung von Kollegen, wenn die geforderten sprachlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen, und dabei gelte es nach praktikablen Lösungen zu suchen, „ohne das Recht des Patienten auf die eigene Muttersprache zu beschneiden“. Denn Kommunikation ist ein wichtiger Teil der Medizin, aber den meisten Patienten falle es aus verschiedenen Gründen auch in der Muttersprache nicht leicht, ihre Beschwerden angemessen zu beschreiben. „In eine Fremdsprache übersetzt, sind Missverständnisse vorprogrammiert“, erklärt Marsoner. Demgegenüber stünden natürlich die Argumente des Fachkräftemangels und die Schwierigkeit, die jeweils andere Sprache zu erwerben.

Die Präsidentin der Ärztekammer lobt dabei die Initiativen des Südtiroler Sanitätsbetriebs, Sprachkurse sowie die Möglichkeit von bezahlten Aufenthalten in Ländern der zu erlernenden Sprache anzubieten. Seit Kurzem sei der Sanitätsbetrieb zudem akkreditiert für klinisch unterstützte Sprachprüfungen auf B2- und C1-Niveau. „Ein Schritt in die richtige Richtung, da sich die Prüfung auf das angestrebte Wirkungsgebiet konzentriert, was es den Bewerbern deutlich einfacher macht“, betont Marsoner.

„Zweisprachigkeit ist nicht von heute auf morgen umzusetzen.“

Gesundheitslandesrat Hubert Messner sieht in einem mittelfristigen Programm den zielführenden Ansatz. Derzeit nehmen rund 450 Mitarbeitende ohne Zweisprachigkeitsnachweis an den Kursen teil, viele davon durchlaufen bereits mehrere Stufen bis hin zum C1-Niveau. Auch Medizinstudierende werden frühzeitig eingebunden, indem Sprachkurse direkt über die Universität angeboten werden. „Die Rückmeldungen sind sehr positiv, und die Erfolgsquoten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind hoch“, erklärt Messner. Sein Fazit: „Zweisprachigkeit ist nicht von heute auf morgen umzusetzen. Aber mit konsequenter Sprachförderung und realistischen Zeitplänen stellen wir sicher, dass Qualität und Patientenrechte im Mittelpunkt stehen.“ Um die Vereinbarkeit des Erlernens der Sprachen und des Arbeitsalltags zu gewährleisten, betont Messner, dass „die Sprachprogramme während der Arbeitszeit absolviert werden können".

Marsoner richtet den Fokus jedoch noch in eine andere Richtung: „Fachkräfte brauchen zukünftig eine bezahlbare Wohnung für sich und ihre Familien. Das bedeutet auch, dass der Partner oder die Partnerin einen neuen Arbeitsplatz und die Kinder eine Kita und einen Kindergartenplatz brauchen. Auch darum müssen wir uns kümmern!“

More articles on this topic

Politics | ZweisprachigkeitAuch in der Sanität fake-Sprachnachweise

Politics | ProvinciaAccertati 25 patentini “fake”

Chronicle | Bilinguismo"Patentino" falso, licenziati 2 medici

Es ist einfach unglaublich…

Es ist einfach unglaublich. Zuerst werden drei Jahre eingeräumt, jetzt sind es schon fünf. Ärzt:innen auf Werkvertragsbasis benötigen m. W. gar keinen Zweisprachigkeitsnachweis. Und Schritt für Schritt werden immer mehr und immer weitergehende Ausnahmen gefordert, bis vom ohnehin schwer geschädigten Recht auf Gebrauch der Muttersprache (eigentlich müssten wir sagen: Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache, denn Italienisch müssen alle beherrschen) fast gar nichts mehr übrig bleibt. Und schön langsam gewöhnen sich alle an die Entrechtung der deutschen Minderheit.

Über mehr Flexibilität und…

Über mehr Flexibilität und politische Lösungen kann man wieder sprechen, sobald die Mehrzahl der italienischsprachigen Südtiroler Deutsch als Umgangssprache in allen öffentlichen Ämtern genau so akzeptiert, wie wir deutschsprachige Südtiroler es seit Jahrzehnten tun müssen.

Und noch eine Anmerkung: "Wochenarbeitszeiten von 40 bis 48 Stunden, Nachtdienste und Feiertagsdienste. Für das medizinische Personal mit Familie bleibe kaum Zeit"...., aber für ein bisschen "Intramoenia" reicht die Zeit bei den Ärzten dann doch.