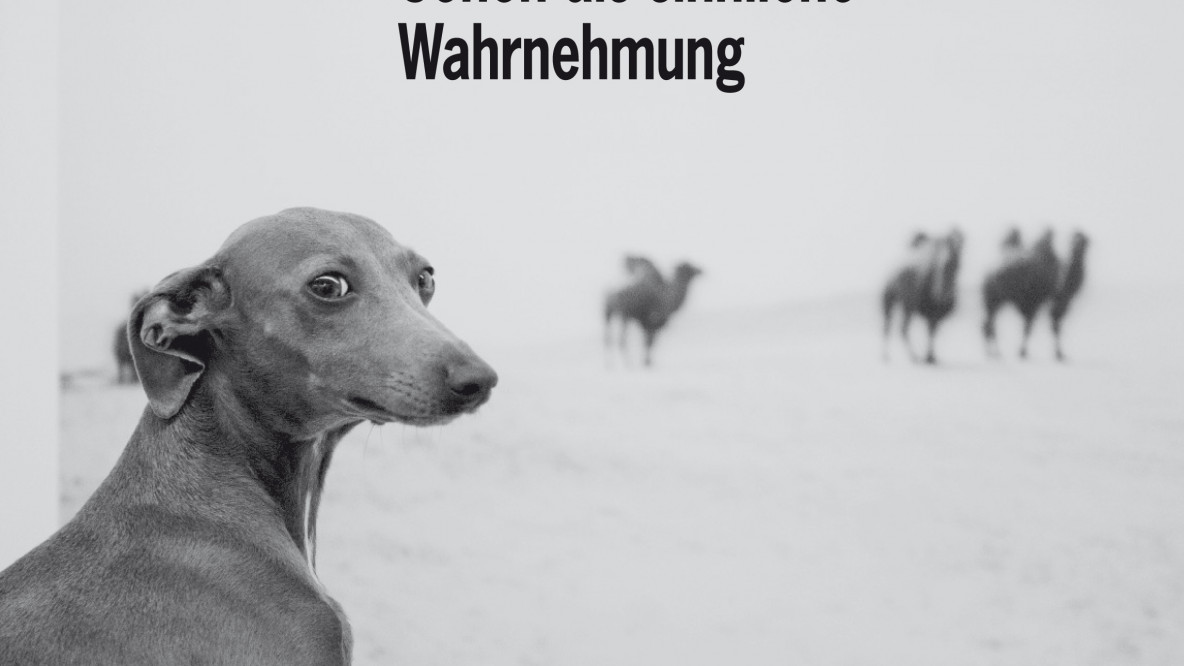

Sehen als sinnliche Wahrnehmung

Sehn oder nicht Seen

Der konzeptuelle Blick

Das, was ich als „konzeptuellen Blick“ bezeichne, geht einher mit der Konzeptkunst oder, um es mit Duchamp zu sagen, einer nicht retinalen Kunst, bei welcher die handwerkliche Komponente untergeordnet ist. Der amerikanische Konzeptkünstler Lawrence Weiner sagt über seine Werke, dass sie drei Manifestationsmöglichkeiten haben: er führt sie selbst aus, er überlässt die Ausführung einem Anderen oder die Werke werden gar nicht ausgeführt. Nicht ausgeführt bedeutet, dass sie zumindest in Form eines Textes oder einer Skizze auf einem Blatt Papier stehen. Wenn man diesen nicht ausgeführten Text in der Hand hat, kann man verstehen, worum es beim entsprechenden Werk geht. Wenn man die ausgeführte Version eines solchen Werkes sieht, genügt ein Blick, um das Werk zu verstehen. Es entsteht keine zusätzliche Information, wenn ich die visuellen Aspekte des Werkes länger betrachte.

Der konzeptuelle Blick, diese Kurzform des Sehens, ist der adäquate Betrachtungsmodus für einen guten Teil der zeitgenössischen Kunstproduktion. Das monumentale Werk Mike Bouchets auf der Manifesta 11 in Zürich, zweifellos eines der stärksten Projekte dieser zeitgenössischen Biennale, ließ sich in Wirklichkeit auch trotz seiner Monumentalität konzeptuell erschließen: man musste eigentlich nicht den riesigen mit Kotkuben gefüllten Raum mit seinem beißenden Amoniakdunst abschreiten und kontemplieren. Auch von außen durch ein Fenster gesehen erschloss sich das Werk. In Wirklichkeit hätte auch hier ein Kurztext mit einer Skizze zum Verständnis genügt. Das nur als Beispiel.

Blick auf zwei Straßen

Vor ein paar Jahren hatte ich mir vorgenommen, für ein kunsthistorisches bzw. kulturgeschichtliches Buch, das dann 2016 erschien, die Bozener und die Grieser Lauben miteinander zu vergleichen: mittelalterliche versus moderne, deutsche versus italienische, bürgerliche versus autoritäre Architektur. Das war mein simples Konzept. An einem sommerlichen Sonntagmorgen stand ich sehr früh auf, nahm meine Digitalkamera und fuhr mit dem Fahrrad in die noch weitgehend menschenleere Altstadt. Ich stellte mein Rad am Obstmarkt ab und ging die südlichen Lauben langsam hinunter und die nördlichen zurück mit der Absicht, mir klar zu machen, was ich da eigentlich sehe, was die Besonderheiten dieser Straße ausmacht, die ich seit meiner Kindheit kenne - wie man eben die Zonen seiner eigenen Stadt kennt.Beim Schauen drohte ich immer wieder ins schon Gewusste, aber nicht Gesehene abzurutschen. Um nun in das, was mir direkt vor Augen lag, auch wirklich visuell eindringen zu können, musste ich das Gesehene zerlegen und gewisse, sich wiederholende Details isolieren. Ich begann, Säulen und Pfeiler, Bögen, Türen, Durchgänge ohne technischen ohne künstlerischen Anspruch zu fotografieren. Auf die Erker, die zweifellos ein Spezifikum der Lauben darstellen, verzichtete ich, da sie aus der Froschperspektive für einen Laien nur schwer festzuhalten sind. Das Ganze sollte ein erster Schritt sein. Fotografieren heißt in diesem Fall zum einen, dass man einen Gegenstand herausgreift, fixiert, indem man ihn aus der Dreidimensionalität in die Zweidimensionalität des Bildes transferiert. Aber auch, dass man genauer hinsieht, bevor und während man ihn fotografiert; und dann noch einmal danach: einzeln und in der Gegenüberstellung mit anderen Bildern. Es geht um den Versuch, den Blick, der schon alles zu wissen scheint, zu überwinden und auf das Bekannte zu sehen, als wäre es fremd und als sähe man es zum ersten Mal. Ein total banaler Vorgang, den wir aber nur in speziellen Momenten und unter bestimmten Umständen vollziehen.

World framed

Fotografieren heißt also, einen Gegenstand aus einem räumlichen Kontinuum herauszugreifen und zu einem Ausschnitt zu machen. Oder einen Gegenstand zu rahmen, wie der amerikanische Künstler Matt Mullican sagt, der mit fünf Kategorien alles Existierende zu erfassen sucht: er spricht dabei u.a. von world unframed und world framed. Die ungerahmte Welt wäre die ungeordnete Realität, in der wir uns alltäglich bewegen. Die Vorstellung der gerahmten Welt hingegen bezieht sich auf Dinge oder Vorgänge, die wir durch unsere fokussierte Aufmerksamkeit aus dem Raum-Zeit-Kontinuum herausheben: im einfachsten Fall, in dem wir ein Foto machen. Oder eine Realitätsszene filmen. Durch diesen Vorgang begegnen wir dem Bild bzw. den Bildern mit einem ganz anderen Bewusstsein. Matt Mullican zielt hiermit letztlich auf den Bereich der Kunst. Die Kunst umgibt an sich nichtssagende Realitätsausschnitte mit einem Rahmen und verleiht ihnen damit Bedeutung. Wir beginnen das Ding oder den Vorgang zu sehen, in seiner Besonderheit wahrzunehmen oder ihm Besonderheit zuzuordnen, wir begegnen ihm mit einer plötzlich gesteigerten Anteilnahme und einer speziellen Wachheit.

Erst beim Fotografieren der Details wurde mir klar, was eigentlich ganz evident war, aber mir nie bewusst geworden war: dass die Lauben, die mir immer als homogene Einheit erschienen waren, eigentlich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Elemente bestanden. Fast jeder Bogen der Bozner Lauben war anders als der andere: manche waren rund, manche oben gotisch spitz, manche schmal, manche breit, manche einfach, manche doppelt oder auch dreifach usw. Ich sah relativ schmale und breite Pfeiler, einzelne und doppelte Säulen. Manche Häuser, die nur 4 Meter breit waren, andere, die acht Meter oder noch breiter waren. Derselbe Vorgang wiederholte sich erst bei den Türen und Toren, an denen ich unendlich oft vorbeigegangen war, dann bei den oft passierten Durchgängen, welche die Laubenstraße mit den nördlich und südlich gelegenen Parallelgassen verbinden.

... weil das, was man immer sieht,

etwas ist, was man nie sieht ...

(Karl-Ove Knausgard, Sterben)

Eine Schule des Sehens?

Dann wiederholte ich die Operation in den Grieser Lauben: Ich begann erstmals bewusst wahrzunehmen, wie qualitätsvoll die einzelnen Türen aus schwerem Holz gemacht und wie groß sie sind. Und wie monumental sich die Grieser Lauben im Vergleich zu den Bozner Lauben präsentieren: dass diese nach Menschenmaß konzipiert sind, jene aber ganz bewusst den Menschen klein erscheinen lassen. Die Monumentalität der Grieser Lauben sollte die Größe der Zeit und die Macht des Staates sichtbar und begreifbar machen: der Einzelne kann an dieser Größe partizipieren und sich ihr zur Verfügung stellen oder er wird überrollt. Mir wurde auch klar, wie sehr die Grieser Lauben den Geist der Moderne atmen, den sie freilich ins Monumentale und Totalitäre verlängern.

Die Vorarbeiten für mein Buch waren eine Seh-Übung oder mit anderen Worte eine Schule des Sehens. Und zwar eines Sehens, das umso mehr erkennt, je länger es hinschaut, also das glatte Gegenteil des konzeptuellen Blicks. In der Kunst hängt das längere Hinsehen mit einer Aufwertung der handwerklichen Komponente zusammen. Zum Beispiel wie im Fall des Oeuvres von Paul Thuile, in dem die Bleistiftzeichnung eine enorme Rolle spielt. Im Buch selbst manifestiert sich die Seh-Übung als Nebeneinander vergleichbarer oder auch entgegengesetzter Motive, die sich erst durch ihre Unterschiede gegenseitig sichtbar machen. Das Buch würde zu einer Schule des Sehens, wenn es ihm gelänge, dem Betrachter bekannte Realitäten plötzlich anders oder neu vor Augen treten zu lassen.

SALTO in Kooperation mit: Kulturelemente