L’eredità invisibile dell’amore

-

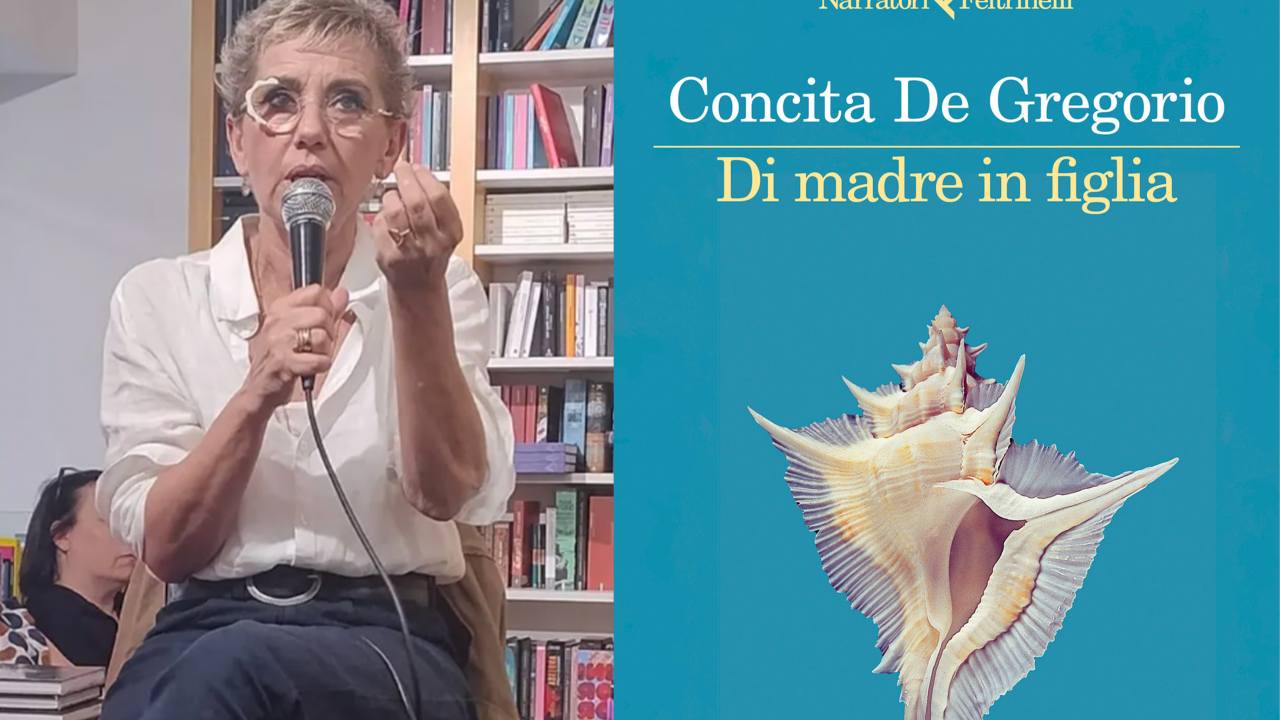

Libreria Cappelli, mercoledì 27 agosto. La sala è stipata di persone. Fuori, sotto il porticato di Corso Libertà, sono state sistemate sdraio e un altoparlante; al piano terra, per l’occasione, uno schermo proietta in diretta l’evento. Le persone sono ovunque, sulle sedie, per terra, ammassate sulle scale. Così con una fatica non indifferente mi ritaglio un piccolissimo angolo di pavimento tutto per me e aspetto. L’atmosfera è densa, il caldo e l’affollamento amplificano l’attesa e sembra di trovarsi alla finale degli Europei più che in libreria. Solo che in realtà tutti stiamo aspettando Concita De Gregorio, qui per presentare il suo ultimo romanzo, Di madre in figlia.

Quando De Gregorio arriva e inizia a parlare, la sensazione è quella di trovarsi in una conversazione quasi intima, con un’amica che si confida ma che in realtà sta raccontando una storia che ci riguarda tutti. Un incontro-racconto che intreccia narrazione popolare, memoria personale e riflessione collettiva su passato e presente, una storia di madri, figlie, nonne e nipoti, che diventano uno specchio del nostro modo di vivere e convivere.

-

Tre generazioni, un’unica eredità

Il romanzo si sviluppa intorno a tre figure femminili. Marilù, la nonna, è una donna libera e anticonformista, che negli anni Settanta ha scelto un’esistenza fuori dalle regole, pagando però spesso questa libertà con la distanza dagli affetti e da chi non l’ha mai capita. Sua figlia Angela cresce con una ferita da mancanza, con il bisogno mai colmato di amore materno. E infine Adelaide – o Adè, come preferisce lei –, nipote adolescente, che si ritrova suo malgrado per un’intera estate a vivere nella casa della nonna, senza telefono, senza connessione, costretta a un tempo diverso, fatto di silenzi e attese infinite.

Quella che all’inizio le sembra una punizione – niente social, nessuna possibilità di distrarsi – diventa gradualmente un’occasione di scoperta. Privata delle sue abitudini e strappata dalla sua comfort zone, Adè è costretta a guardare in faccia la propria solitudine, a cercare un dialogo con quella nonna che conosce poco e a entrare pian piano nel suo mondo. In quel mondo, fatto di ricordi, di assenze e di amori e affetti vissuti a modo proprio, la ragazza inizia a capire qualcosa di più su sé stessa, ma anche sul rapporto tra sua madre Angela e Marilù, su ciò che le ha unite e divise. In questo spazio isolato, il filo invisibile che lega tre generazioni di donne comincia a svelarsi e Adè comincia a capire che non sempre l’amore si mostra sempre con le parole o i gesti, a volte si trasmette in forme più contraddittorie, perfino nei silenzi e nelle assenze.

-

L’amore come misura

È una domanda interessante quella che ci aiuta a porci Di madre in figlia. Come misuriamo l’amore? Uno dei punti centrali del libro, come De Gregorio sottolinea anche durante la presentazione, è proprio la natura dell’amore materno:

L’amore, come una medicina, dipende dalla dose.

Se è troppo, soffoca. Se è troppo poco, lascia ferite profonde e ci condanna ad un’esistenza di ricerca. Ma ciò che emerge è che ognuno ama come può, con gli strumenti che ha, secondo la propria esperienza e secondo il proprio tempo. Non esiste una madre perfetta, così come non esistono figli cresciuti senza ferite. Esistono solo tentativi di trasmettere affetto e protezione e questi cambiano nel tempo. De Gregorio ricorda che l’ossessione dei nonni di una volta era la mera sopravvivenza dei figli. “Hai mangiato abbastanza, hai freddo, hai caldo, stai bene?”. Andando avanti la generazione successiva ha puntato tutto sull’emancipazione attraverso lo studio.Mi raccomando, non vi fidanzate. Se vi fidanzate non vi laureate più, non andrete a studiare fuori, resterete a casa. L’idea era: prima studiate, poi vi fidanzate. Perché sapere è potere, e l’unico strumento di libertà è la conoscenza. Solo la conoscenza poteva emanciparci anche socialmente dalle condizioni delle generazioni precedenti.

Scherzando poi si parla dei vari tipi di mamme, come quella Elicottero che segue i figli dall’alto, o quella Spazzaneve che spiana la strada ai figli in modo che non trovino ostacoli. Tutti questi modelli hanno un tratto comune, cioè il desiderio di preservare i figli dai pericoli del mondo. Ma questo non è possibile. Quello che invece è possibile è riconoscere che l’amore, nelle sue forme e con le sue imperfezioni, è la vera eredità che resta dei nostri genitori e delle generazioni prima delle loro. E che va letto anche in relazione alla storia e ai tempi che continuano a cambiare.

È in questa prospettiva che si capisce meglio il filo che lega le tre protagoniste.

Marilù, la nonna, cresce Angela, sua figlia, negli anni Settanta e nel desiderio di donarle la libertà tanto agognata dalla sua generazione. Così Angela racconta attraverso i ricordi di come spesso si sia sentita abbandonata a sé stessa; del fatto che avrebbe voluto un padre ma non l’ha avuto, di come Marilù fosse una madre egoista, spregiudicata, indifferente e di come la perdesse in continuazione. Marilù ribatte che non l’ha mai persa, visto che è ancora qui, e che ha sempre e solo voluto insegnarle ad essere libera perché per la libertà era la cosa più importante.

Devastata dalla sua esperienza come figlia “abbandonata”, Angela cresce e diventa una donna intelligente ma ansiosa, iperprotettiva e dipendente dalle medicine, convinta che controllare e prevenire sia la forma giusta d’amore. Così sua figlia Adè cresce protetta da tutto e da tutti, soffocata dall’ansia e dall’insonnia, succube di una madre spesso controllante che però sta facendo del suo meglio, probabilmente come Marilù a sua volta ha fatto. Solo staccandosi dal telefono e costretta a entrare nel mondo della nonna, Adè riesce a vedere i limiti e le verità di entrambe, a scoprire che l’amore è sempre imperfetto e sempre diverso, ma non per questo meno reale.

La storia, dunque, non parla solo di rapporti familiari, ma della difficoltà di entrare in contatto con l’altro, di accettare un amore che non è come lo vorremmo, di riconoscere che ognuno ama a modo suo e che imparare a ricevere quell’amore è forse la sfida più grande.

-

Silenzi, telefoni e relazioni

De Gregorio intreccia alla narrazione anche ricordi personali, come quello del vecchio telefono duplex, l’apparecchio condiviso che obbligava ad aspettare il proprio turno per telefonare e a passare prima dalla voce della madre o della nonna per poter parlare con un amico. Era un esercizio di attesa, di rispetto dei bisogni altrui e di riconoscimento dell’altro.

Quella pazienza oggi si è persa e il romanzo la ripropone attraverso l’esperienza di Adè che senza telefono e senza scorciatoie, deve imparare a reggere il vuoto, a confrontarsi con i silenzi, a scoprire che dietro ogni relazione c’è un mondo complesso, fatto di contraddizioni e di legami invisibili.

Non si tratta di una condanna della tecnologia – il telefono è utile, indispensabile –, ma di una riflessione su come la misura del suo uso plasmi i rapporti. Il telefono è un oggetto che ci rivela molto su come viviamo e su come ci relazioniamo e per questo il romanzo ne parla in continuazione. Il problema non è lo strumento in sé, ma la misura con cui lo usiamo – esattamente come accade con l’amore.

La tecnologia cambia il modo in cui viviamo insieme e spesso siamo noi adulti i primi a caderne vittime di un uso compulsivo. A questo proposito, De Gregorio riporta le parole della sorella maestra: “Non sono i bambini ad avere il problema, sono i genitori. I bambini arrivano al nido intatti, poi vengono presi dai genitori che non staccano gli occhi dal telefono, che li legano in macchina continuando a parlare a qualcuno dall’altra parte della linea”.

Ma anche in questo non c’è giudizio, al massimo una cupa analisi ironica e auto-ironica volta però a ribadire ancora una volta, che il rapporto genitore-figli è qualcosa di complesso e in continuo cambiamento e che cercare di immaginarlo come perfetto o statico è quanto di più controproducente si possa fare.

Di madre in figlia è dunque un romanzo che parte da una storia familiare ma allarga subito lo sguardo. Non racconta solo tre donne - che in realtà ad un certo punto del romanzo diventano cinque, ma mette a nudo la difficoltà di tutte le relazioni, il peso delle eredità invisibili che passano da una generazione all’altra, i cambiamenti e i silenzi che spesso dicono più delle parole. È un libro che si legge come uno specchio, dove ognuno può riconoscere qualcosa di sé, della propria madre o della propria figlia, nelle pagine.

La presentazione è stata proprio questo: un invito a riflettere non tanto sul passato da rimpiangere, ma sul presente che stiamo costruendo e soprattutto sulla capacità di amare in maniera imperfetta, sulle dosi spesso sbilanciate di quell’amore che ci viene dato, accettando che probabilmente non c’è un modello da seguire.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.