Die Suche nach dem A im O

-

Historische Protestkultur

„Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden für uns!“ Der Ursprung der 1. Mai-Geschichte liegt in Chicago, im heute unseligen Trumpland, dem damals industrialisierten Amerika am Ende des 19. Jahrhunderts. Ausgangspunkt waren Unruhen unter den Arbeitern gewesen, die ab dem Jahr 1872 über Demonstrationen den Acht-Stunden-Tag forderten. Die gängigen Arbeitszeiten in den meisten US-Betrieben lagen zwischen 11 bis 13 Stunden am Tag – sieben Tage die Woche! Besonders die Einwandererwelle aus Europa brachte viele in ihrer Heimat verfolgte Sozialisten und Anarchisten in die USA. Sie waren wesentlich an der Neuorganisation der nordamerikanischen Arbeiterbewegung und Gewerkschaftsbildung beteiligt, druckten Flugblätter, publizierten, und nutzten Wirtshäuser und Versammlungsräume für den Arbeiterkampf. Die Lage hatte sich um 1886 dermaßen zugespitzt, dass Arbeiter und Gewerkschaften an der Durchführung eines mehrtägigen Generalstreiks, ab dem 1. Mai 1886, ins Auge fassten. Die Acht-Stunden-Bewegung forderte zudem: Die Einführung eines arbeitsfreien Sonntags, die Abschaffung der Kinderarbeit, Einführung gerechter Arbeitsschutzgesetze, das allgemeine Wahlrecht, sowie das Recht, sich in Gewerkschaften zusammenschließen zu dürfen.

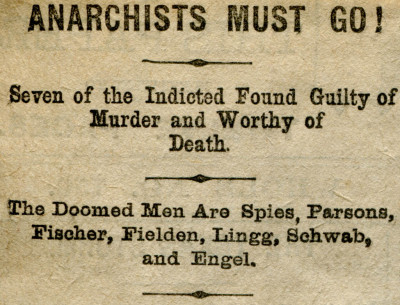

Für Polizei und Presse, für Politiker und Unternehmer war klar wer die Verantwortung für dieses Desaster zu tragen hatte: Die Anarchisten von Chicago.

-

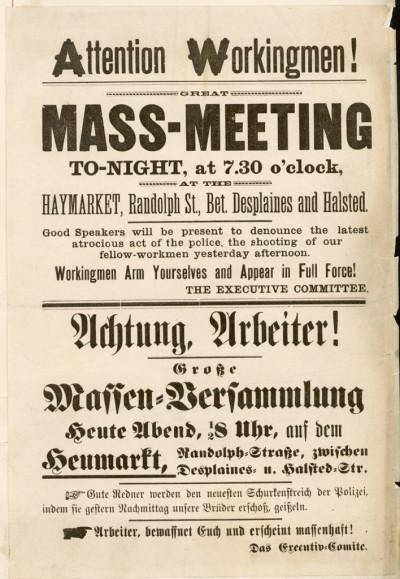

Zweisprachiger Aufruf zur Versammlung am 4. Mai.: Die zweite Auflage des Flugblatts enthielt die Aufforderung zur Bewaffnung nicht mehr. Foto: Wikipedia

Zweisprachiger Aufruf zur Versammlung am 4. Mai.: Die zweite Auflage des Flugblatts enthielt die Aufforderung zur Bewaffnung nicht mehr. Foto: WikipediaDer 1. Mai galt in den USA traditionell als Moving Day, als Stichtag für den Abschluss oder die Aufhebung von Verträgen. Doch warum nach den Mai-Protesten 1886 nur 20.000 Arbeiterverträge diesen Passus aufnahmen, auch wenn die 1. Mai-Demonstrationen rund 400.000 Beschäftigte (40.000 in Chicago) aus 11.000 Betrieben der USA zum Streik motivierte, liegt daran, dass der Großteil der Proteste während der darauffolgenden Tage fortgeführt wurde und schlussendlich im „schwarzen Tag der amerikanischen Arbeiterbewegung“ (4. Mai 1886) gipfelten. In der heiklen Phase des Arbeiterwiderstandes folgte am Tag darauf eine weitere Kundgebung auf dem legendären Haymarket. Nach der Veranstaltung – ein Großteil der Demonstranten, sowie der anwesende Bürgermeister con Chicago waren bereits nach Hause gegangen –, explodierte gegen 22 Uhr ein Sprengkörper inmitten eines Polizeitrupps, der gerade dabei war die Demonstration gewaltsam aufzulösen. Die Bombe tötete sieben Polizisten. Daraufhin schoss die Polizei in die Menge und tötete 4 Demonstranten. Für Polizei und Presse, für Politiker und Unternehmer war klar wer die Verantwortung für dieses Desaster zu tragen hatte: Die Anarchisten von Chicago.

Ein Protest lernte laufen

In einem hervorragend inszenierten Schauprozess am 20. August 1886 wurden mehrere Todesurteile gegen die Angeklagten verhängt, auch wenn sich einige Jahre später herausstellen sollte, dass es sich – laut der revidierten Gerichtsurteile sieben Jahre nach der Hinrichtung durch den Strick – bei der Urteilsfindung im sogenannten „Anarchistenprozess“ um einen Justizirrtum handelte und die „gefällten Todesurteile demnach aufzuheben wären“. Die Aufhebung der Urteile war für die Arbeiterorganisationen eine Bestätigung für die stets vertretene Überzeugung. Eine detaillierte historische Schilderung zu den Aufständen und Streiks in Chicago liefern die Memoiren des einstigen SPD-Parlamentariers und bekennenden Anarchisten aus Bayern John Most. Der gebürtige Augsburger zählte, als Herausgeber der anarchistischen Zeitung Freiheit, zu den wortgewaltigsten „Schreibtischtätern“ Amerikas. Most war auf seinen Agitationsreisen in Europa auch in Bozen, Rovereto und Trient zu Gast gewesen, bevor er Anfang der 1880er in die Vereinigten Staaten emigrierte. Im Dezember 1888 wurde in St. Louis für den 1. Mai 1890 erneut dazu aufgerufen, Streiks und Kundgebungen durchzuführen. Auch französische Gewerkschaften wählten im selben Jahr den 1. Mai, als Tag für große Kundgebungen. Ein Protest lernte laufen.

Auch das bekannte Symbol der Anarchistinnen und Anarchisten formte sich. Allmählich. Und einige Jahrzehnte später gelang ihm eine weite Verbreitung. Inzwischen ist es das weltweit am häufigsten gesprühte Symbol: das A im O.Symbolhafte BuchstabenDas Rückverfolgen des Symbols, das sich ab Mitte der 1950er Jahre zunehmend verbreitete, führt mehr oder weniger in dieselben Jahre wie die Aufstände von Chicago zurück. Seine Ursprünge sind jedoch in Europa zu verorten – über Neapel bis hin zur spanischen Sektion der Ersten Internationale. Von dieser ist die erste bestätigte Nutzung eines „A“ im Kreis überliefert. Diese Sektion wurde 1868 vom Neapolitaner Giuseppe Fanelli gegründet. Zwei Jahre zuvor hatte er auf Ischia den anarchistischen Revolutionär Michail Alexandrowitsch Bakunin kennengelernt. Auf dessen Anregung reiste Fanelli (d’Italia) nach Spanien, um dort Mitglieder für die Erste Internationale zu gewinnen und den Anarchismus zu verbreiten.

Fanelli nahm 1872 auch an der ersten anarchistischen Internationale im Schweizer Juratal, in Saint-Imier, teil – das „A im Kreis“, einem Freimaurerlogo ähnlich, hatte er symbolisch im Gepäck. Dennoch verbreitete sich das Zeichen nur langsam. Während des Spanischen Bürgerkriegs – also rund 50 Jahre nach Fanellis Tod im Jahr 1877 – ist auf einem Foto ein republikanischer Kämpfer zu sehen, der das Zeichen auf der Rückseite seines Helmes trägt.

Es übertrifft Herzen, Smileys und Peace-Zeichen und steht für Rebellion, Widerstand gegen Autorität, Freiheit und antistaatliches Denken.

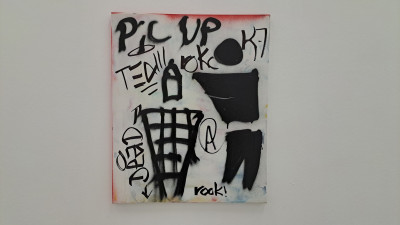

Das @: Ein @ mit großem A ist in der Museion-Ausstellung Graffiti in Bozen zu sehen. Foto: HM (SALTO)

Das @: Ein @ mit großem A ist in der Museion-Ausstellung Graffiti in Bozen zu sehen. Foto: HM (SALTO)Eine Art „zweite Geburtsstunde“ des Symbols lässt sich auf das Jahr 1956 datieren: Damals wurde das „A im O“ offiziell im Emblem der französischen Organisation Alliance Ouvrière Anarchiste (AOA) eingeführt. Ein Jahrzehnt später erschien es erstmals auf einer französischen Zeitschrift, und 1968 übernahm es der Circolo Sacco e Vanzetti, eine Jugendgruppe aus Mailand. Zunächst in ganz Italien populär, verbreitete sich das Symbol in den 1970er- und 1980er-Jahren – vor allem durch die Punkbewegung – weltweit. Inzwischen zählt es zu den am häufigsten gesprühten Symbolen überhaupt: Es übertrifft Herzen, Smileys und Peace-Zeichen und steht für Rebellion, Widerstand gegen Autorität, Freiheit und antistaatliches Denken. Es lässt sich leicht zeichnen und – auch ohne große künstlerische Fähigkeiten – schnell sprayen. Aus dem historischen Durcheinander der Entstehungsgeschichte hat sich eine einfache Deutung durchgesetzt: Das „A“ steht für Anarchie, das „O“ für Ordnung – zusammen ergibt sich der bekannte Spruch: „Anarchie ist Ordnung“. Das Zeichen findet sich gesprayt auf Mauern, in U-Bahnen, auf Schulheften und sogar in Computerspielen. Es ist zu einem der bedeutendsten Symbole der Graffitikultur geworden.

In der seit kurzem laufenden Museion-Ausstellung Graffiti in Bozen ist das Symbol allerdings kaum präsent. Es begegnet den Besucherinnen und Besuchern nur bei genauerem Hinsehen – etwa auf einem Hamburger Mülleimer oder in einer Fotoserie. Machen Sie sich selbst auf die Suche – und entdecken Sie das A im O.Demnächst: Über vergessene Tatsachen der umfassenden Schau "Graffiti" im Museion. Zwei Bemerkungen am Rande.

More articles on this topic

Arts | GraffitikunstSchöne „Schmierereien“

Culture | Erster Mai„Das ist doch eigentlich Bullshit“

Culture | Salto AfternoonSoziales Kaffeesatzlesen

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.