Sul ghiacciaio

-

Con la ‘scoperta’ delle Alpi, alle soglie della modernità ottocentesca terminò l’inviolabilità di vette e ghiacciai. Esploratori, alpinisti e geografi mapparono, con le loro ascese, una geografia sino ad allora ignota, mentre pittori e scrittori diedero forma poetica all’inaccessibile quale luogo del sublime.

Tale immaginario romantico, che vedeva nei paesaggi d’alta quota una natura incontaminata e inabitabile, iniziò a tramontare con la creazione delle prime stazioni turistiche e proseguì con l’installazione di un fronte alpino durante la Grande Guerra. Si determinarono allora le condizioni per una presenza stabile anche alle alte quote e sui ghiacciai, soprattutto Adamello e Marmolada, dove iniziò un’epopea umana inscritta nella più grande tragedia bellica. -

Dotato oggi soprattutto di valenze scientifiche e simboliche, per i soldati il ghiacciaio era una frontiera militare, ambientale e abitativa alle soglie dell’umana resistenza. Per entrambi gli schieramenti, del Regio Esercito italiano e dell’Esercito Imperiale austriaco, il principale nemico erano le condizioni climatiche e l’orografia: freddo e bufere di neve aggiunte all’inospitalità dei luoghi che, per essere abitati durante tre lunghi inverni, richiesero enormi sforzi logistici, capacità di adattamento e di resistenza alle sofferenze. Considerando che gli inverni del 1916 e del 1917 furono fra i più nevosi del secolo, nei settori operativi delle Dolomiti, dei gruppi dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello-Presanella, due terzi delle vittime perirono per assideramento, valanghe e slavine, cadute, malattie e sfinimento. Il “Generale inverno” colpì sia alpini che kaiserjäger, come illustrano le parole del colonnello Ildebrando Flores: “Nei primi tempi, i drappelli distaccati sui ghiacciai vissero in buche di neve; e la vita di quella truppa, già disagiata per tante ragioni, fu resa assai dura dagli agenti atmosferici. Nei mesi di luglio e di agosto (1915), di notte, non di rado, la temperatura scese fino a -25°C., le violente nevicate o tormente che rendevano l’aria opaca, durarono giornate intere. Con un’alimentazione non adeguata alle esigenze dell’alta montagna, e cogli sbalzi improvvisi che subiva la temperatura, sprovvisti di indumenti adatti a riparare la persona dai freddi eccezionali, la resistenza fisica di ufficiali e truppa fu messa a dura prova”.

Diversamente dalle attrezzature tecniche, gli insediamenti militari in alta quota (sentieri, vie attrezzate, accampamenti, ricoveri, baracche) si rivelarono improvvisati e artigianali, mostrando un tragico scarto tra forme del mondo tradizionale e della modernità tecnologica. Impreparati alla permanenza alle alte quote, per sopravvivere nel primo inverno di guerra gli alpini dovettero affidarsi alla loro esperienza di montanari. Anche in seguito, spesso spontaneamente e con espedienti artigianali, seppero dotarsi di ricoveri di fortuna e sopperire all’inadeguato abbigliamento militare.

Le tipologie dell’abitare minimo sui fronti alpini differivano per situazione, forma e modalità costruttive.

I ricoveri delle vedette erano ripari provvisori costituiti da tessuti e tende di recupero, oppure anfratti rocciosi su creste e in posizioni esposte, raggiungibili solo da soldati esperti di montagna.

Le postazioni strategiche erano poste in luoghi impervi e presidiate stabilmente; le baracchine erano realizzate artigianalmente, in modo ingegnoso e in adattamento al sito, con basamenti in pilastri di legno, piattaforme in pietrame e agganci alle rocce mediante corde e cavi. Le strutture, in legno, erano generalmente addossate ai versanti rocciosi e parzialmente a sbalzo sui dirupi, con copertura a falda unica rivolta a valle per offrire la minima resistenza a neve e slavine. Prive di riscaldamento, per non essere avvistate dal nemico, mancavano anche di coibentazione, talora ottenuta con mezzi di fortuna utilizzando carta, cartone o brandelli di tenda.

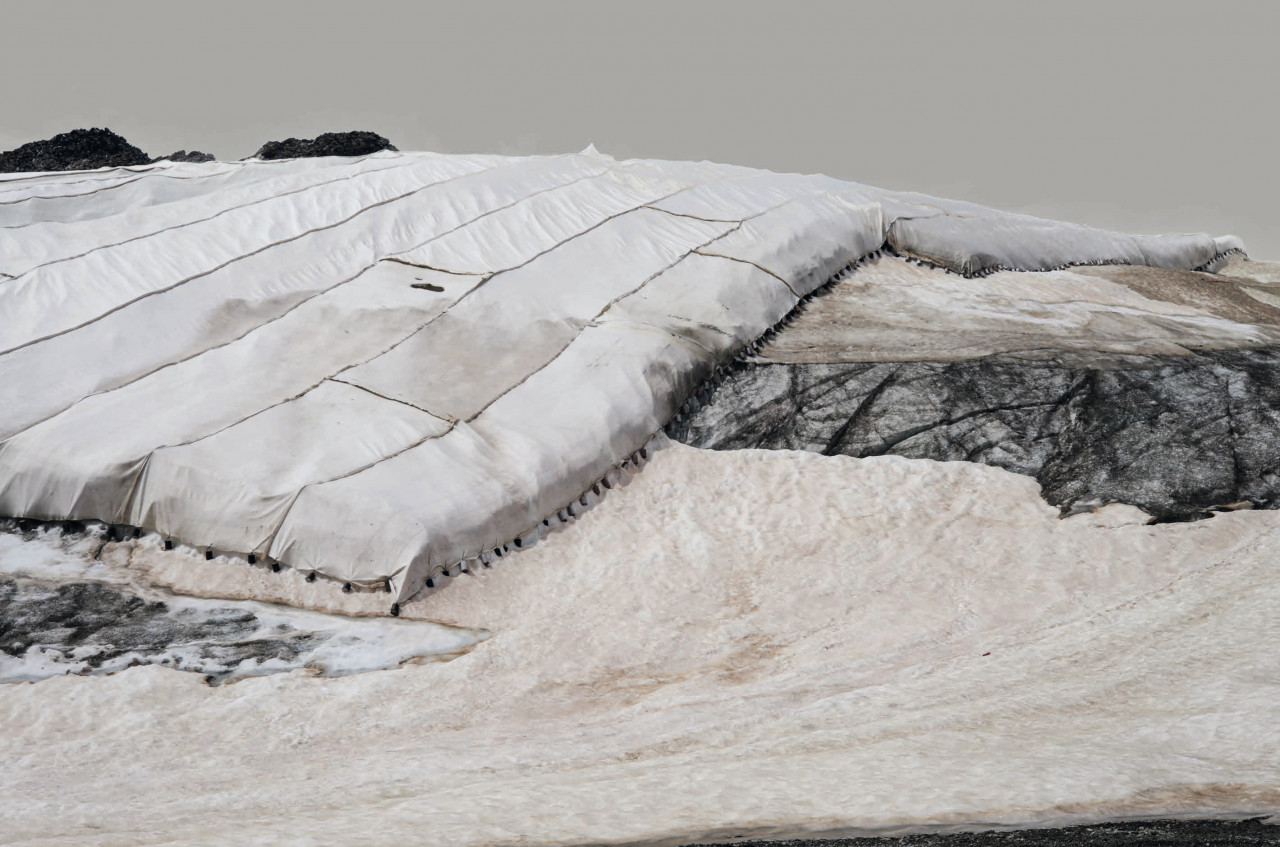

Per rifornire le postazioni di cresta e creare sicuri ripari, scavarono cunicoli e ambienti nel ghiaccio per uno sviluppo di dodici chilometri e un dislivello di mille metri.

Per creare appostamenti, ripari o collegamenti nascosti di carattere strategico, sia gli italiani che gli austriaci crearono gallerie nel ghiaccio e nella neve, i migliori coibenti disponibili per ottenere temperature vicine allo zero termico a fronte di quelle esterne, inferiori anche di qualche decina di gradi. Particolarmente importante, in Adamello, fu la Galleria azzurra, che collegava le postazioni italiane presso il Passo Garibaldi con quelle del Passo della Lobbia, al centro del ghiacciaio. Lunga ben 5,2 chilometri, con una sezione interna di 2,5 metri di larghezza e 2 metri di altezza, richiese sei mesi di lavoro e ingegnosi accorgimenti costruttivi; dotata di camini di aerazione e ponticelli per oltrepassare crepacci, era illuminata con lampade alimentate da due gruppi elettrogeni.Su intuizione dell’ingegnere Leopold Handl, tra l’estate del 1916 e la primavera del 1917 gli austriaci compirono in Marmolada un’opera di enorme portata strategica. Per rifornire le postazioni di cresta e creare sicuri ripari, scavarono cunicoli e ambienti nel ghiaccio per uno sviluppo di dodici chilometri e un dislivello di mille metri. Tale Città di ghiaccio (Die Eisstadt) era composta da tunnel intervallati da caverne utilizzate come dormitori, mense, infermerie e servizi logistici. Realizzata in forma sperimentale, con l’uso di esplosivo e trattando il ghiaccio invernale, stabile e compatto, come fosse pietra, richiese un’attenta esecuzione ma comportò perdite umane. Il suo uso pose tuttavia sia difficoltà di carattere sanitario (per il riscaldamento e la ventilazione) che pericolosità estiva, a causa dall’instabilità del ghiaccio. Così annota Gunther Langes: “Potevamo giorno per giorno farci un’idea più completa della lotta immane fra pressione ed attrito nelle masse di ghiaccio in declivio. In inverno la temperatura del ghiaccio era relativamente alta e stabile, rispetto a quella dell’esterno da tre a cinque gradi. D’estate, invece, la temperatura scendeva a zero gradi cosicché abitare nel ghiaccio non era né igienico né piacevole”.

I presìdi di prima conquista erano costituiti da piccole tende in grado di riparare da vento e neve, in seguito rimpiazzate da una minuscola baracca a forma di tenda denominata Raffa, formata da tavole di compensato e ricoperta da cartone catramato. Ideata per il ricovero temporaneo estivo di tre uomini a quote intorno ai 2.500 metri di altitudine, fu utilizzata anche a quote ben più elevate.

Derivato dal modello Damioli, il bivacco più diffuso del dopoguerra è l’Apollonio, utilizzato temporaneamente in caso di maltempo, di traversate o di scalate.

Singolare è la vicenda di una struttura abitativa obsoleta presso la cima di Lagoscuro in Adamello che domina la conca di Ponte di Legno. Qui, dagli anni Cinquanta, l’alpinista Giovanni Faustinelli iniziò a ripristinare sentieri e camminamenti, ma soprattutto a ricostruire una baracca in legno, recuperando materiali dai vicini ruderi, per destinarla a bivacco e farne dimora per buona parte dell’anno. Ora la Capanna Lagoscuro è meta dell’attrezzato Sentiero dei fiori, luogo di sosta e memoria a 3160 metri di altitudine

Principale alloggio per le truppe, le baracche furono inizialmente costruite in forme rudimentali e poi integrate con modelli prefabbricati. Tra questi il tipo Damioli, in ferro e legno e montabile in poche ore, dotato di una copertura a mezza chiglia che ben l’adattava ai versanti a strapiombo, offrendo una superficie aerodinamica all’azione dei venti. Il modulo base era iterato a generare baracche collettive più capienti per alloggi, servizi e infermerie, formando piccole cittadelle militari nei campi base al riparo dal fuoco nemico. Arredate con spartani letti a castello e qualche scaffale, erano illuminate da poche finestre e riscaldate da stufe a legna o petrolio.Dall’esperienza d’insediamento di minime cellule abitative su creste, fianchi, crinali e passi maturò il prototipo del bivacco alpinistico, nell’immaginario degli appassionati di montagna legame con l’alpinismo eroico e classico. Derivato dal modello Damioli, il bivacco più diffuso del dopoguerra è l’Apollonio, utilizzato temporaneamente in caso di maltempo, di traversate o di scalate.

Da ricoveri dell’abitare estremo, i bivacchi sono divenuti sentinelle della montagna entro i quali, ripristinando le originarie proporzioni tra l’uomo e gli elementi naturali, si è indotti a ridimensionarsi per percepire l’appartenenza a un’ inesperibile vastità.Giorgio Azzoni è critico, curatore e docente di Storia dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte moderna. Scrive per Il Giornale dell'Arte e altre riviste. È autore di volumi, saggi e ricerche su moderno e contemporaneo e curatore scientifico del Festival Architettura 2025 all'insù e del Premio Architettura minima nelle Alpi.

Articoli correlati

Kultur | salto afternoonMathematik und Wirklichkeit

Kultur | GastbeitragJekami

Kultur | Kleider machen LeuteNennt sie nicht „Lumpen“!

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.