Unsere Zukunft nicht verbauen

-

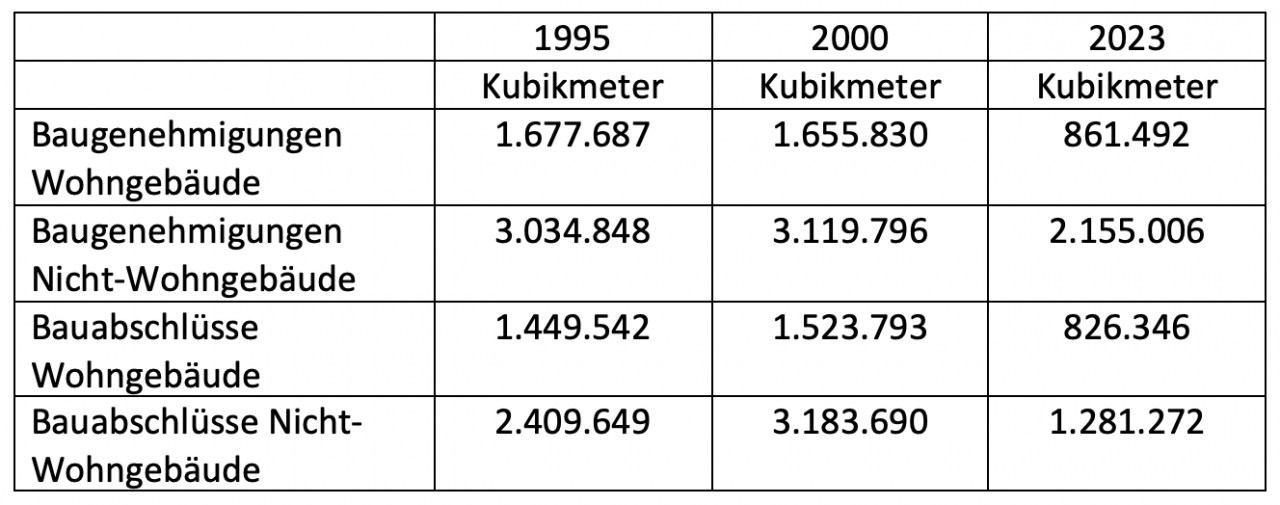

Wie die Südtiroler Wirtschaftszeitung im Frühjahr berichtete, wurden 2021 Baugenehmigungen für Wohngebäude im Ausmaß von über 1,6 Millionen Kubikmeter ausgestellt, 2022 waren es nur mehr 909.000 Kubikmeter und 2023 nur 824.000. In der SWZ wurde die Entwicklung zuletzt anhand von provisorischen Daten zum letzten Quartal von 2024 beleuchtet. Demnach erzielten sowohl die Kubatur der Baugenehmigungen als auch die der Bauabschlüsse für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude 2024 im Vergleich zu 2023 bzw. zu anderen Quartalen sehr niedrige Werte. Wenn allerdings die Langzeitentwicklung betrachtet wird, so bewegten sich die Baugenehmigungen für Wohngebäude in Südtirol seit den 80er Jahren jeweils zwischen einer und zwei Millionen Kubikmeter pro Jahr. Jene für Nicht-Wohngebäude weisen, auch aufgrund der Vergünstigungen des Tremonti-Gesetzes, eine sehr hohe Oszillation auf: Ausgehend von nahezu zwei Millionen Kubikmeter 1980 sind sie Mitte der 90er Jahre auf 2.5 Millionen Kubikmeter angewachsen und erreichten Anfang der 2000er Jahre fast fünf Millionen Kubikmeter.

-

Die Astat-Daten belegen einen Rückgang der Bautätigkeit. Als Gebiet mit lediglich 5,5 Prozent an für Siedlungszwecke nutzbarer Fläche weist Südtirol jedoch insgesamt eine intensive Bautätigkeit auf, die die entsprechenden Spielräume ausschöpft und mit einer zunehmenden Bodenversiegelung verbunden ist.

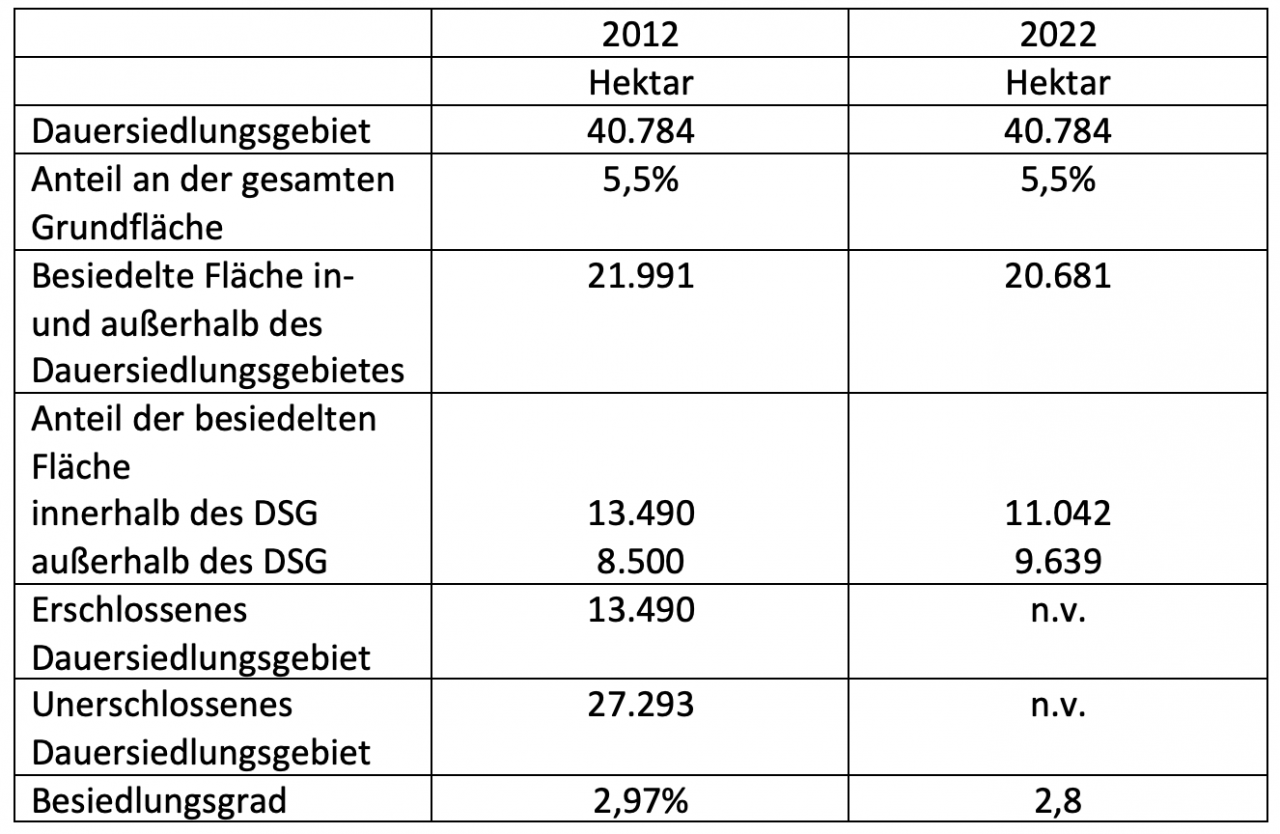

Das Astat hat 2012 eine detaillierte Studie zum Siedlungsgebiet erarbeitet. Insgesamt beträgt die Grundfläche in Südtirol 739.815 Hektar. Das Dauersiedlungsgebiet (besiedelbare Fläche) umfasst 40.784 Hektar, was 5,5% der Grundfläche entspricht. Davon sind 21.991 Hektar als besiedelte Fläche innerhalb und außerhalb des Dauersiedlungsgebiets eingestuft worden, womit sich eine erschließbare Fläche von 27.293 Hektar ergibt. Laut Daten von 2022 beträgt die besiedelte Fläche 20.681 Hektar. Ein Rückgang der besiedelten Fläche und des Besiedlungsgrades nach 10 Jahren ist schwer nachvollziehbar, zumal angesichts der nach wie vor anhaltenden Bautätigkeit. Leider stellte das Astat 2022 keine Vergleichsdaten zum Ausmaß des erschlossenen und erschließbaren Dauersiedlungsgebiets zur Verfügung. Bisher sind die entsprechenden Daten, die eine Basisinformation für die Landesplanung und damit auch für die Umsetzung des Klimaplans darstellen, nicht veröffentlicht worden.

-

Wachstum zukunftsträchtig steuern

Der Rückgang der Baugenehmigungen und der Bauabschlüsse kann aus dem Blickwinkel der Entwicklungsplanung, des Infrastrukturbedarfs, des Landschaftsschutzes und des Ressourcenverbrauchs auch als vorteilhaft eingestuft werden. Mehr Sensibilität für diese Aspekte bei der Bauwirtschaft und den Investoren zu wecken, ist ein Ansinnen, das mit deren Interessensschwerpunkt und der generellen Ausrichtung und dem tief verankerten Credo im Widerstreit steht, dass der unternehmerischen Initiative keine Schranken auferlegt werden sollen. Die Politik kann und wird nicht eine Selbstbeschränkung verlangen, trägt aber die Verantwortung für Rahmenbedingungen, die Entwicklungsbedarf und Anforderungen des Ökosystems in Einklang bringen. Der Begriff der Landesentwicklungsplanung ist ja inzwischen abgeschafft worden, wohl deshalb, weil das Wording jeweils zur strategischen Ausrichtung der Politik passen muss.

Bauprojekte finden auf politischer Ebene immer wieder breite Unterstützung. Die Gesetze werden so gestrickt, dass genügend Schlupflöcher da sind, um Bauvorhaben durchzusetzen. Insofern sind keine wirksamen strategischen Weichenstellungen auf Landesebene zur Einbremsung der Bautätigkeit zu erkennen. Abzuwarten bleibt, wie die raumordnerischen Vorgaben für die Gemeindeentwicklungsprogramme umgesetzt werden. Der landesgesetzliche Rahmen könnte sich als zu schwach erweisen, da die raumplanerische Verantwortung weitestgehend an die Gemeinden delegiert wurde. Dort ist es möglich, massiv Druck auf die Gemeindeverwaltungen auszuüben, die anstehenden „Verwaltungsentscheidungen“ so zu treffen, dass die privaten Bauträger und die Bauwirtschaft ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Gerade der Kniff, eine Planungsentscheidung von großer politischer Tragweite von der landespolitischen auf die kommunale Verwaltungsebene zu verlagern, zeigt das fehlende strategische Planungs-Commitment. Wenn die Politik schwächelt, dann tendiert sie dazu, klare Regelungen zu verwässern und die Türen für die Interessenlobbys offen zu halten.

-

Fehlendes strategisches Planungs-Commitment

Als Sprachrohr der verschiedenen Branchen zu agieren, ist sicherlich die Aufgabe des Informationsorgans der Südtiroler Unternehmen. Werden deren legitime Interessen nicht differenziert und in einem größeren Rahmen analysiert und dargestellt, so ist der Effekt ein Informations- und Legitimationsbias: Die Produktions- und Profitinteressen der Baubranche und der Investoren erlangen ungefiltert Sichtbarkeit und werden per Saldo als Anliegen von Allgemeininteresse platziert. Auch mit Hinweis auf schrumpfende Gewinnmargen werden die Bauwirtschaft und das Handwerk immer wieder als förderungsbedürftig dargestellt. Es hat sich in Südtirol eingebürgert, durch ständige und strategisch aufgesetzte Lobbyarbeit darauf hinzuarbeiten, dass das unternehmerische Risiko, vom dem sonst immer behauptet wird, dass es eine Herausforderung ist, der sich die Unternehmen dank Managementkompetenz und Innovationsfreude ohne die Schubwirkung öffentlicher Förderungen stellen wollen, zu einem Teil der öffentlichen Hand aufgebürdet wird.

-

Die kurzsichtige Brille der Lobbyinteressen

Gerade im Baubereich ist natürlich die öffentliche Hand erstens ein wichtiger und unverzichtbarer Auftraggeber und zweitens die Ordnungsbehörde, die die Regeln bestimmt. Also ist es naheliegend, auf diese als Rahmensetzer für Auftragsvolumen und Renditechancen einzuwirken. Dies zugestanden ist jedoch anzumerken, dass eine zu enge Sicht auf die Profitinteressen der Bauwirtschaft aus dem Blickwinkel des Gemeinwohls doch einige Probleme aufwirft. Da ist zum einen anzumerken, dass die Bauwirtschaft in all den Jahren und Jahrzehnten aus eigenem Antrieb keine Lösungen angebahnt hat, um das Wohnen für niedrigere Einkommenskategorien erschwinglich zu machen. Es besteht auch die Gefahr, dass kritische Aspekte der Entwicklung des Bauvolumens, der urbanistischen Planung, in der Verwendung von Baumaterialien sowie im Bereich des Landschaftsschutzes ausgeblendet werden.

-

Zukunftstaugliche Entwicklungsplanung

Als Gesellschaft brauchen wir eine Stelle, die in dem vielfältigen Bild unterschiedlicher Interessen die Aufgabe wahrnimmt, eine Zusammenschau zu erstellen, die in ausgewogener Weise und mit langfristigem Horizont technisch ausgereifte Regelungsmodelle entwickelt. Diese Anforderung soll nicht der Südtiroler Wirtschaftszeitung auf’s Auge gedrückt werden, die zu vielen Themen Analysen vorlegt, die auf einer umfassenden Bewertung der Interessen und der relevanten Entscheidungsfaktoren beruhen. Ihr lobbyorientierter Artikel zur Bauwirtschaft ist nur der Anlassfall, um die Unzulänglichkeit eines öffentlichen Diskurses anzusprechen, der Gemeinwohlaspekte nicht (genügend) berücksichtigt. Wir müssen eine Fortsetzung des interessengeleiteten Pingpongspiels auf politischer Ebene und in der öffentlichen Meinungsbildung vermeiden, bei dem die Gewinner die sind, die mehr Ressourcen und politisches Durchsetzungsvermögen in die Waagschale legen können. Es ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Dazu braucht es neue Weichenstellungen für die politischen Entscheidungsprozesse und die Debattenkultur im vorpolitischen Raum. Es geht darum, eine zukunftstaugliche Entwicklungsplanung zu etablieren, die soziale und ökologische Nachhaltigkeit als konstitutive Faktoren berücksichtigt.

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.