La nostra faccia è un progetto di design

-

SALTO Falcinelli, partiamo da Visus, il suo nuovo libro. Da cosa nasce l’esigenza di parlare dei volti?

Riccardo Falcinelli: L’idea del libro parte da una riflessione, cioè che la nostra faccia è un oggetto di design, anche se comunemente si pensa che sia qualcosa di naturale, con cui nasciamo. Questa consapevolezza nasce dal fatto che, rispetto alle epoche passate in cui solo pochi potenti si preoccupavano del proprio volto – perché avevano funzioni di rappresentanza – oggi tutti ci occupiamo della nostra faccia.

Ci pensiamo quando scegliamo un taglio di capelli, una montatura di occhiali, un tipo di make-up o di barba. Sono tutte scelte che partecipano a una costruzione estetica, inserita in un codice sociale.

Il nostro aspetto dipende dal tipo di vita che facciamo, dalle persone che frequentiamo, dall’ambiente di lavoro e dal contesto sociale. In passato solo figure come Cesare, Cleopatra o i papi si preoccupavano del proprio volto; oggi invece, semplicemente prendendo un autobus o la metropolitana, entriamo in contatto con moltissimi estranei.

Questa è una conseguenza dell’industrializzazione. Il costante rapporto con gli altri ci porta a voler comunicare, attraverso il nostro aspetto, che tipo di persone siamo.

E tutto questo è ovviamente esploso con l’avvento degli smartphone e del sistema dei social media. Oggi usiamo il nostro volto per esibirci davanti agli altri, attraverso selfie, reel o foto delle vacanze.

Così il “semilavorato” con cui nasciamo cambia completamente nel tempo e parliamo dell’apparecchio per i denti come della chirurgia estetica, fino alle scelte più semplici come il taglio di capelli.

Il libro vuole essere un po' una provocazione e raccontare ciò che è accaduto negli ultimi trentamila anni e dimostrare che la faccia non è qualcosa di naturale o dato, ma nel mondo moderno è un progetto che rinnoviamo ogni giorno. -

Pensando ai ritratti pittorici di una volta, che erano in un certo senso i selfie dell’epoca, com‘è cambiato il nostro modo di rapportarci all’estetica e alla proiezione di sé?

In passato contava più la rappresentazione del ruolo che della personalità. Chi si faceva ritrarre – ed erano pochissimi, visto che un ritratto costava quanto svariate migliaia di euro di oggi – lo faceva massimo una o due volte nella vita per mostrare il proprio posto nella società.

Oggi, invece, attraverso i selfie, mostriamo più la nostra personalità o il nostro lifestyle che non il ruolo sociale.

Un aristocratico del Cinquecento si faceva ritrarre per comunicare quanti soldi aveva, che professione svolgeva, quali relazioni di potere intratteneva.

Oggi, se vediamo un selfie in un resort di lusso, non possiamo dedurne il reale status della persona. Potrebbe essere chiunque, anche qualcuno che ha risparmiato per un weekend apposta per quel reel o quella foto.

Mentre in passato il ritratto era un vero biglietto da visita, oggi è una messinscena del nostro stile di vita e vogliamo continuamente mostrare che tipo di vita conduciamo, che luoghi frequentiamo, in che ristoranti mangiamo.

E i potenti di oggi? Penso per esempio a Donald Trump, sempre molto attento alla propria immagine, quasi come se il suo volto fosse un brand.Assolutamente. Trump, più di chiunque altro, ha costruito la propria immagine come un personaggio dei cartoni. Lui è così, deve apparire sempre uguale, riconoscibile a colpo d’occhio.

Il ciuffo, il colore della pelle, l’abbigliamento sempre uguale e tutto serve a mantenere una sorta di “iconicità” costante.

A lui non interessa se la gente lo giudica intelligente o stupido, ma che lo identifichi immediatamente come “il presidente Trump”.

In questo senso è una figura del passato, più vicina ai papi del Rinascimento o agli imperatori, che usavano l’immagine come strumento di potere e riconoscibilità.

Infatti nel libro cita anche Augusto. C’è una continuità tra queste figure?Sì, il volto di Augusto era a tutti gli effetti un brand. Fu costruito per essere memorabile e riconoscibile, in un’epoca in cui non esistevano i media come oggi. Il suo volto circolava attraverso busti di marmo diffusi in tutto l’Impero. Quella fu un’operazione di comunicazione potentissima per l’epoca.

-

Chi è l'autore

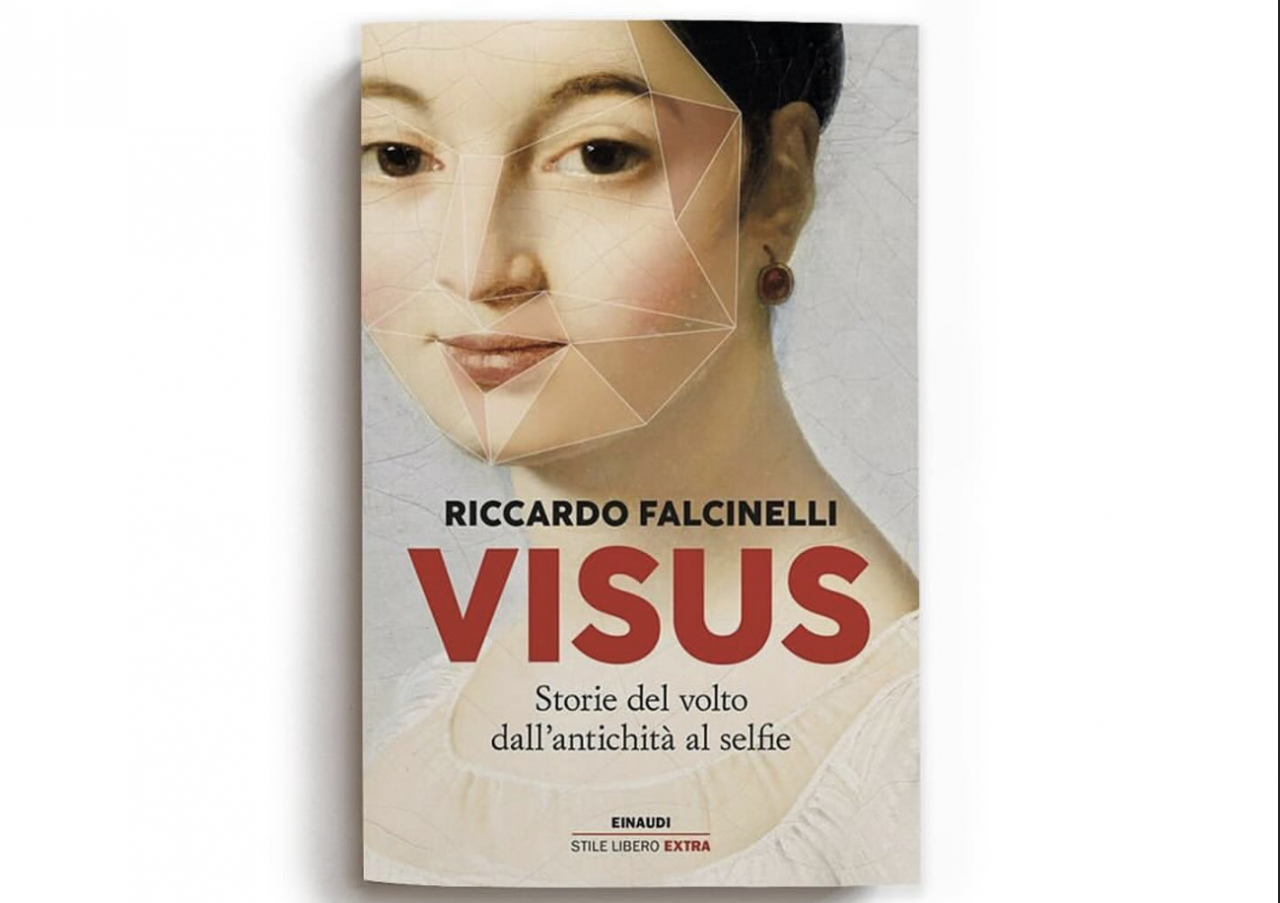

Riccardo Falcinelli – celebre grafico, scrittore e teorico del design – sarà per la prima volta ospite a Bolzano venerdì 17 ottobre presso l’Auditorium di Eurac Research, alle 19.30 per presentare il suo ultimo libro “Visus: storie del volto dall’antichità al selfie” nell’ambito della rassegna BELLA CARTA, ideata e organizzata da franzLAB in collaborazione con la Nuova Libreria Cappelli. Modera l’incontro Gianluca Camillini, designer, editor e docente alla facoltà di Design di unibz.

-

Parliamo del volto femminile e maschile… come cambia l’esposizione del volto? Per secoli le immagini delle donne sono state definite dal cosiddetto male gaze. Esistono codici visivi diversi?

È interessante perché fino a poco tempo fa, nei musei, i ritratti femminili sono meno del 5% rispetto a quelli maschili. Gli uomini avevano “più diritto” al ritratto, mentre alle donne spettava solo come mogli o figure secondarie.

Nell’antichità, solo pochissime sovrane – come Cleopatra o Livia, moglie di Augusto – avevano un ritratto personale.

La situazione cambia con la rivoluzione industriale e soprattutto con lo star system. Le attrici infatti, prima a teatro e poi al cinema, cominciano ad avere lo stesso spazio iconico degli uomini.

Tuttavia, fino a tempi recenti, la rappresentazione delle donne è rimasta filtrata dallo sguardo maschile. Gli artisti, i fotografi e gli scultori erano quasi tutti uomini, e la committenza richiedeva quel tipo di immaginario.

Le donne, inoltre, raramente erano committenti d’arte, a parte sporadiche eccezioni come Isabella d’Este o Lucrezia Borgia.

Nel Novecento e negli ultimi anni le cose sono cambiate molto, ma non del tutto e permane una forte genderizzazione delle immagini.

Basta fare un esperimento con l’intelligenza artificiale. Se scriviamo “nurse”, compaiono donne; se scriviamo “warrior”, vengono generati solo uomini. La fotografia è una rappresentazione statistica del mondo in cui viviamo e anche un segnale su dove bisogna ancora lavorare.

Ed ecco la domanda di rito, proprio sull’intelligenza artificiale. Come cambia il mestiere del grafico con l’arrivo dell’AI? Quali rischi e quali le opportunità?

Al di là dell’hype mediatico, i cambiamenti concreti nella professione sono ancora limitati. Nella grafica editoriale, per esempio, non esistono ancora software che abbiano rivoluzionato il mestiere. Come dicevo prima, le immagini generate dall’AI risentono molto degli stereotipi statistici e difficilmente sono utilizzabili in progetti di alto livello. Possono essere usate per lavori più semplici o sperimentali, in presentazioni e power point, ma non per una copertina letteraria.

Molto più interessante secondo me è invece lo sviluppo della parte testuale. I programmi come ChatGPT o i traduttori automatici sono diffusissimi e davvero utili nel lavoro quotidiano.

Le applicazioni grafiche basate su AI, invece, sono pensate più per gli amatori che per i professionisti perché permettono di creare immagini facili ma stereotipate; buone per giocare o per i social, inadeguate invece per progetti professionali.

Quindi, al momento, mi sembra che l’AI sia uno strumento più ludico e divulgativo che realmente trasformativo per il nostro settore.

Ultima domanda: la grafica oggi può essere anche uno strumento politico, di comunicazione o di propaganda?

Questo bisogna tenerlo a mente: oggi la grafica è ovunque, dai messaggi dei potenti della terra agli striscioni delle manifestazioni.

La differenza la fa l’intenzione. Cosa si vuole dire, che parte si vuole prendere.

C'è una responsabilità morale in chi fa comunicazione, che spesso viene dimenticata.

La comunicazione è un potere e produce effetti reali nella vita di tutti i giorni, e bisognerebbe esserne sempre consapevoli.

Negli ultimi anni molti politici hanno sottovalutato il potere dell’immagine, credendo di poter gestire i mass media come in passato, ma oggi le informazioni circolano velocemente e non si possono più controllare.

In generale, mi sembra che ci sia una sottovalutazione del potere della comunicazione visiva, da tutte le parti.

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.