“Il futuro dell’IA dipende da noi”

-

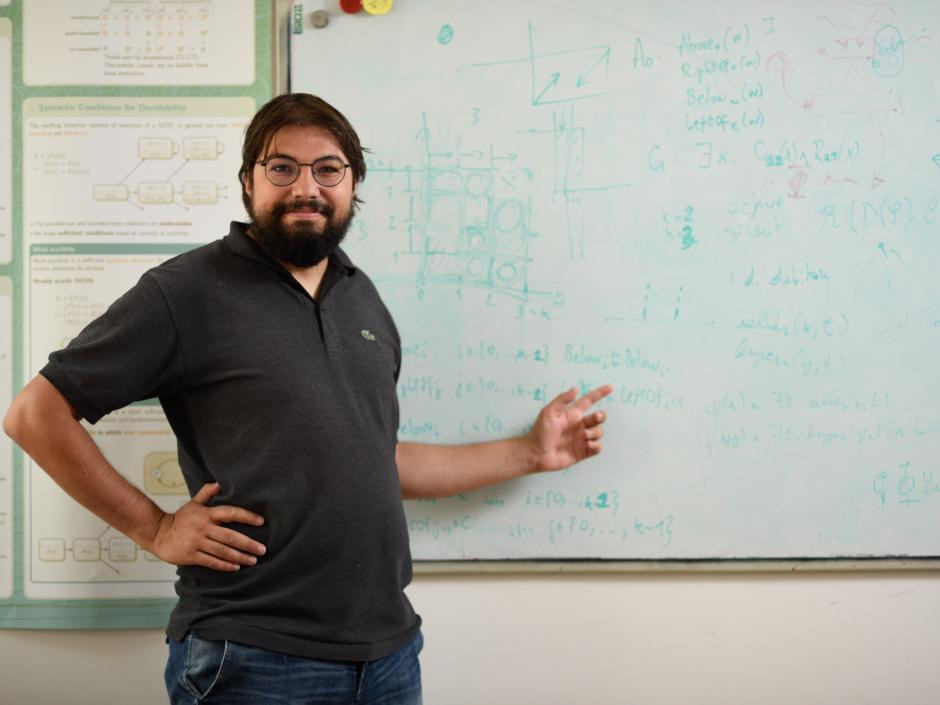

SALTO: Solo il 3% dei ricercatori europei in intelligenza artificiale riceve il titolo di EurAi Fellow, come è stato per lei ricevere questo riconoscimento?

Marco Montali: È uno dei traguardi più importanti della mia carriera, quindi sono veramente molto contento. Anche perché appunto, come ha giustamente detto, queste fellowship vengono date a non più del 3% dei membri delle varie associazioni europee di intelligenza artificiale. Il processo di selezione è articolato: l’associazione nazionale di riferimento (in questo caso AIxIA – l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale) propone una o più candidature a valle di una valutazione interna molto selettiva, e ogni candidatura deve essere accompagnata da lettere di supporto di tre ricercatori riconosciuti a livello internazionale. Le candidature vengono poi analizzate da un comitato europeo istituito dall’EurAi, che seleziona solo quelle “eccezionali”. Quest’anno sono state presentate otto candidature da tutta Europa e solo due sono state accettate.

La motivazione ufficiale del premio menziona “contributi pionieristici nel rapporto tra intelligenza artificiale e ingegneria dei sistemi informativi”. In parole semplici, di che cosa si tratta?

È un aspetto che vale la pena sottolineare, anche perché la mia candidatura poteva apparire “atipica”: non sono un ricercatore di intelligenza artificiale in senso stretto, ma opero all’intersezione tra due ambiti. Da un lato c'è l’intelligenza artificiale, ovvero lo sviluppo di sistemi, sia software che hardware, in grado di svolgere compiti che richiedono intelligenza umana. Dall’altro lato, l’ingegneria dei sistemi informativi si occupa di costruire le fondamenta informatiche per supportare le organizzazioni nella gestione dei dati e dei processi. Questo comprende le basi di dati, le infrastrutture digitali “enterprise”, i sistemi per la gestione dei processi aziendali e delle interazioni con clienti o cittadini – nel caso, ad esempio, della pubblica amministrazione. Sono sistemi fondamentali perché custodiscono e gestiscono informazioni critiche nel contesto operativo di un’organizzazione. Il mio contributo si inserisce proprio nell’integrazione tra questi due ambiti: applicando tecniche di IA alla gestione dei sistemi informativi, è possibile migliorare sia l’efficienza interna delle organizzazioni sia la qualità dei servizi offerti agli utenti. Ad esempio, se un cittadino impiega due mesi per ottenere un documento, analizzando e ottimizzando i processi sottostanti possiamo ridurre sensibilmente i tempi. L’intelligenza artificiale è centrale per effettuare questo tipo di analisi. Questo è, in sintesi, il fulcro della mia attività di ricerca.

-

Si tratta quindi di un ambito applicabile a diversi settori?

Assolutamente sì, dalla pubblica amministrazione alla medicina, le problematiche che studio sono comuni a molti ambiti. Abbiamo ad esempio realizzato un webinar su intelligenza artificiale e agricoltura: anche lì esistono processi di gestione legati, ad esempio, ai trattamenti nei campi. Pur non essendo un esperto in agronomia, le tecniche sviluppate sono applicabili anche in quel contesto. Lo stesso vale per la medicina, dove esistono linee guida per la gestione dei pazienti: anche lì si parla, in fondo, di processi strutturati. Si tratta quindi di un campo trasversale per natura.

“L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una frontiera innovativa e affascinante, ma ha anche molti limiti”

Si parla molto dell’intelligenza artificiale generativa, ma meno di quella legata all’ottimizzazione dei processi. Quanto è diffuso questo tipo di ricerca e quali impatti potremmo vedere nei prossimi anni nella vita quotidiana?

È una domanda centrale. L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una frontiera innovativa, dirompente e affascinante, ma ha anche molti limiti. Ad esempio, non è particolarmente efficace nel ragionamento logico o nelle analisi necessarie per il miglioramento continuo dei processi. Sta certamente progredendo anche in quella direzione, ma non è nata per risolvere questi tipi di problemi.

Esistono invece altre tecniche di IA – meno note al grande pubblico – che sono già oggi ampiamente adottate. Prendiamo un esempio concreto: gli algoritmi che suggeriscono i percorsi migliori per raggiungere una destinazione non fanno parte dell’IA generativa, ma sono parte integrante dell’IA. Sono invisibili all’utente, ma estremamente presenti e rilevanti nelle infrastrutture digitali delle organizzazioni.

Quindi lei utilizza diverse tecniche di intelligenza artificiale?

Esattamente. È una delle caratteristiche del mio approccio alla ricerca: utilizzo la metafora del coltellino svizzero. Non esiste una tecnica che va bene per tutto. In base al problema, seleziono le tecnologie più adatte. Anche l’intelligenza artificiale generativa può essere utile, ad esempio per l’interazione in linguaggio naturale, e stiamo studiando come integrarla. L’obiettivo è trovare un mix ottimale per affrontare problemi complessi: nessuna singola tecnica è sufficiente, ma è necessario un continuo lavoro di estensione delle tecniche esistenti, e di integrazione di tecniche diverse, dal ragionamento automatico all’apprendimento automatico.

-

Lei insegna all’Università di Bolzano. Che ruolo ha la ricerca accademica in questo ambito nella vostra sede?

Forse è un’informazione poco nota ma l’Università di Bolzano ospita uno dei gruppi più attivi d’Italia nel campo dell’intelligenza artificiale. Per dare un’idea: in Italia ci sono circa 30 EurAi Fellow, e due lavorano qui. Io ho ricevuto il titolo quest’anno, mentre Diego Calvanese, con cui collaboro dal 2011, lo ha ottenuto tempo fa. Abbiamo colleghe come Chiara Ghidini, vicepresidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e tra i primi professori della facoltà c'è Enrico Franconi, uno dei pionieri dell’IA in Italia e uno dei primi professori della Facoltà di Informatica di unibz (ora confluita nella nuova Facoltà di Ingegneria). Enrico ha avuto fin dal 2000 la visione di costruire, qui a Bolzano, un nucleo di eccellenza attorno a questo tema. Oggi contiamo ricercatori che si occupano di molteplici ambiti, tutti connessi alle fondamenta dell’intelligenza artificiale.

“I talenti migliori vengono assorbiti dal settore privato, che offre risorse e salari molto più alti che nel contesto accademico”

Secondo lei cosa si può migliorare ancora su questo fronte?

Da un lato, dobbiamo far conoscere meglio il valore di questa comunità, sia all’esterno che sul territorio. Dall’altro, serve rafforzare il dialogo con le aziende e con le istituzioni, non solo attraverso contatti occasionali. In questi anni, sia io che Diego stiamo lavorando molto sulla divulgazione, con incontri pubblici regolari che testimoniano la forte curiosità su questi temi. Tuttavia, manca ancora un rapporto più strutturato e strategico con la politica provinciale, vedremo come evolverà.

-

Guardando al futuro, dove ci porterà l’intelligenza artificiale tra dieci anni? E cosa ci sorprenderà di più?

La storia dell’IA ci insegna che sbagliamo spesso le previsioni, sia per eccesso che per difetto. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale generale, che a breve sarebbe in grado di superare le capacità umane in ogni ambito. A mio avviso, questa narrativa è esagerata. In ogni caso, il futuro dell’IA dipende da noi. Credo che ci siano due possibili scenari. Il primo, purtroppo molto attuale, dove i talenti migliori – soprattutto nell’ambito del machine learning – vengono assorbiti dal settore privato, che offre risorse e salari molto più alti che nel contesto accademico. Questo crea un problema di fondo: la ricerca indipendente, non vincolata al profitto, si riduce, mentre i sistemi immessi sul mercato sono spesso sovrastimati rispetto alle loro reali capacità. È un fenomeno che abbiamo già vissuto: negli anni ‘70 con i sistemi di traduzione automatica, negli anni ’80 con i sistemi esperti che avrebbero dovuto sostituire gli esperti umani (come i medici). Ogni fase di entusiasmo viene seguita da un “inverno dell’IA” ed il rischio è che ci sia un approccio troppo incentrato sul mercato e poco controllato, quasi più una sorta di “pubblicità” delle compagnie delle AI che non un effettivo progresso della ricerca fondamentale e applicata.

“La storia dell’IA ci insegna che sbagliamo spesso le previsioni, sia per eccesso che per difetto”

L’altro scenario, invece?

L’altro scenario, più auspicabile, prevede un approccio critico ed equilibrato, con una sinergia tra diversi ambiti di ricerca, un approccio sempre e comunque centrato sull’umano, e un collegamento continuo tra accademia, industria, e decisori politici. Perché questo accada, è fondamentale aumentare la consapevolezza pubblica: spiegare alle persone come funzionano davvero questi strumenti. Io e Diego lo facciamo spesso negli incontri pubblici. A titolo di esempio: in 15-20 minuti riusciamo a chiarire, senza tecnicismi, i principi di base di un sistema come ChatGpt. Chi ascolta ha quindi gli strumenti necessari per comprendere perché quel tipo di intelligenza artificiale può “inventare” le risposte, confabulare, e commettere errori. Questo tipo di educazione è indispensabile, altrimenti rischiamo di usare strumenti che non comprendiamo. A Bolzano, la Provincia sta avviando alcune iniziative strategiche in questa direzione, e per fortuna è molto attiva sul tema, con un approccio critico e aperto all’innovazione. In generale, però, la politica è ancora troppo lenta nel reagire e pianificare il futuro. Serve più attenzione, più tempestività e più capacità di orientare il cambiamento in modo responsabile. Noi siamo a completa disposizione per aiutare in questo.

-

Articoli correlati

Gesellschaft | TechnologieDas Monster, das wir schufen

Gesellschaft | TechnologieBeängstigender Fortschritt

Gesellschaft | PhilosophieKI - mehr als nur Technologie?

Non posso che complimentarmi…

Non posso che complimentarmi con il prof. Marco Montali, per il riconoscimento ottenuto. Confesso di essere affascinato come un bambino e spero un giorno di poter avere un breve confronto personale con lui.

Sogno un AI a trazione europea, e penso che la nostra terra potrebbe svolgere un ruolo protagonista per tale visione.

Ho elaborato un progetto a riguardo e l’ho sto già portando avanti. Spero tanto che possa avere un seguito.

Credo nella ricerca scientifica e nel progresso umano.

In risposta a Non posso che complimentarmi… di Massimo Mollica

NOOOOO "lo" senza H! Che…

NOOOOO „lo“ senza H! Che errore imperdonabile! (mi metto in punizione)

Buonasera Marco Montali, nel…

Buonasera Marco Montali, nel mondo associativo si sente forte l’esigenza informativa sui temi che sta elaborando. Saremmo lieti di ospitare Lei e/o Diego Calvanese per incontri a Bressanone o co-organizzare eventi a Bressanone, presso la sede di UniBZ o da stabilire. Come „heimat Brixen Bressanone Persenon“ ci muoviamo con approccio multilingue ... Complimenti e buon proseguimento di attività, anche in campo divulgativo!

Complimenti! Bravo!!

Complimenti!

Bravo!!