Bruneck wurde nicht von Männern gemacht

-

SALTO: Frau Cont, Ende September ist das Buch „Bruneckerinnen“ erschienen, das nach Frauen in der Stadtgeschichte von Bruneck sucht und das Sie gemeinsam mit Andreas Oberhofer herausgegeben haben. Was hat euch zu diesem Buch motiviert?

Franziska Cont: Die Initialzündung kam von Siglinde Clementi, die für Bozen und Brixen ähnliche Buchpublikationen umgesetzt hat. Sie meinte: Zu Bruneck gibt es nichts, warum macht nicht ihr etwas dazu? Ich und Andreas, der ja auch Stadtarchivar von Bruneck ist, waren Feuer und Flamme. Und der Verein Brunopolis hat das Ganze organisatorisch und finanziell unterstützt.

Was hat dich persönlich an dieser Arbeit interessiert oder anders gefragt: Warum braucht Bruneck diese alternative Stadtgeschichte?

Es gibt für beinahe jede Gemeinde in Südtirol ein Stadt- oder Dorfbuch. Der Aufbau und Fokus dieser Bücher ist häufig sehr klassisch: Es geht um Bürgermeister, um Ereignisgeschichte, darum, was wo wann gegründet wurde. Ich wollte wissen, wie Stadtgeschichte aus einer anderen Perspektive geschrieben werden kann und welche Geschichten erzählt werden, wenn wir Frauen in den Fokus rücken.

-

„Bruneckerinnen“ ist chronologisch aufgebaut, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ja, diese Vollständigkeit gibt es nicht. Früher gab es die Vorstellung, man könne Stadtgeschichte vom Anfang bis zum Ende einfach durcherzählen. Aber was dabei herauskam, ist eine Politikgeschichte, eine Diplomatie- oder Ereignisgeschichte. Da werden ganz viele Aspekte, wie der gesamte Bereich der Pflege zum Beispiel, einfach rausgeschnitten. Wir können die Vergangenheit nie ganz erzählen und auch Stadtgeschichte ist immer etwas Fragmentarisches, etwas Unvollständiges.

Stadtgeschichte ist immer etwas Fragmentarisches.

Welche Bereiche und Menschen fehlen in den klassischen Dorf- und Heimatbüchern?

Was fehlt, sind Frauen als Akteurinnen. Und es fehlen all jene Bereiche, die als „typisch weiblich“ gelten. Dinge, die in einer bürgerlichen Vorstellung als selbstverständlich angesehen wurden, wie beispielsweise dass sich Frauen um die Pflegearbeit kümmern, galten für die Geschichtsschreibung lange Zeit nicht als geschichtswürdig. Diese Bereiche haben wir versucht aufzugreifen. Das Geschlecht ist aber nicht der einzige Grund für Marginalisierung, auch soziale Verortung kann so ein Faktor sein. In dieser Hinsicht möchte ich auf den Beitrag von Andreas Oberhofer hinweisen, der sich den Bittschriften armer Frauen widmet. In der klassisch männlich dominierten Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts bleiben diese Akteurinnen ausgeblendet.

Warum werden diese Gruppen ausgeklammert?

Geschichte war lange Zeit Legitimationsgeschichte. Das heißt, sie wurde dafür verwendet, Herrschaft zu legitimieren und zu erklären. All das, was nicht Teil der Herrschaftsgeschichte ist, wurde als nicht geschichts- oder erinnerungswürdig angesehen. Bei den weiblichen Akteurinnen kommt hier noch eine Linse dazu, durch die die Vergangenheit lange Zeit betrachtet wurde: Weil Frauen in der bürgerlichen Vorstellung des 19. und 20. Jahrhunderts vor allem im privaten Raum verortet wurden, hat man diese Vorstellung, die als natürlich angesehen wurde, einfach auf die gesamte Vergangenheit umgemünzt. Dass Frauen aber durchaus im öffentlichen Bereich tätig waren und dass der ‚private‘ Raum selbst häufig ‚öffentliche‘ Funktionen erfüllte, wurde dabei ignoriert.

Im Buch beschreibt ihr unter anderem, wie das Wirken von „weiblichen Akteurinnen“ aus der Geschichtsschreibung verdrängt wurde.

Ja, ein sehr konkretes Beispiel dafür sind die Regesten. Regesten sind kurze Inhaltsangaben von Urkunden, die Anfang des 20. Jahrhunderts für Bruneck verfasst wurden. Als Andreas Oberhofer einige Regesten des Brunecker Stadtarchives mit den originalen Urkunden abglich, fiel ihm auf, dass Frauennamen oft nicht übernommen worden waren. Das heißt, wenn ein Ehepaar eine Schenkung durchführte und in der Urkunde beide Namen angeführt waren, kam in der Zusammenfassung nur der Name des Mannes vor. So, als hätte die Frau nicht am rechtlichen Geschehen teilgenommen. Aus historischer Perspektive müssen wir aber annehmen, dass die Frau hier sehr wohl am Rechtsakt beteiligt war.

Welche Folgen hat dieses Unsichtbar-Machen für die Archive und Quellen, mit denen ihr gearbeitet habt?

Wenn ich als Nutzerin in ein Archiv komme, werden mir solche Findbücher oder Regesten vorgelegt, an denen ich mich dann orientiere und anhand derer ich auch entscheide, was für mich interessant ist und was nicht. Wenn Frauen darin nicht aufscheinen, konditioniert das natürlich die Auswahl der Quellen und damit auch meine Forschung.

Franziska Cont hat in Wien und Padova Zeitgeschichte studiert. Heute arbeitet die Bruneckerin als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Regionalgeschichte in Brixen. Im Moment arbeitet sie an einer Monografie mit dem Arbeitstitel „Räume der Ausgrenzung. Geschichte der Psychiatrie in Südtirol“.

Persönlich beschäftigen Sie sich im Buch mit der Geschichte einer Brunecker Gastwirtin im 19. Jahrhundert. Was hat Sie denn diesbezüglich überrascht?

Die Geschichte der Maria Elisabeth von Grebmer zeigt sehr deutlich, wie sich die normative Ebene der Zeit von einer praktischen Ebene unterscheidet. Sieht man sich die Gesetzeslage für Tirol Mitte des 19. Jahrhunderts an, dann wird ganz klar definiert: Frauen dürfen nicht selbstständig Gewerbe führen, vor allem kein Gastgewerbe. Nichtsdestotrotz bekommt die Bruneckerin – am Ende eines langen Rechtsstreits – eine Gasthauslizenz. Dank ihrer gesellschaftlichen Position, ihrer verwandtschaftlichen Verbindungen und ihres guten Standings in der Stadt konnte sie sich vor Ort über die Gesetze hinwegsetzen.

„Bruneckerinnen“ beginnt mit der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt im 10. Jahrhundert. Damals wurde eine Grundstücksschenkung der „edlen Frau Suanihilt“ an den Bischof von Säben und Brixen festgehalten. Inwiefern unterscheidet sich dieses Anfangskapitel von jenen Anfängen, die in den anderen Heimatbüchern zur Stadt Bruneck zu lesen sind?

Die Urkunde, die wir hier an den Anfang stellen, belegt die erste Erwähnung von Ragen, dem historischen Ortskern von Bruneck. Auch andere Stadtbücher beginnen natürlich mit diesem Dokument. Wir aber stellen das Ereignis nicht einfach so hin, sondern fragen uns auch, wie und unter welchen Umständen Frauen im 10. Jahrhundert eine Schenkung an den Bischof tätigen konnten. Wir haben also versucht, diese „Gründungsurkunde“ von Bruneck in ihren historischen Kontext einzubetten.

Einerseits gab es patriarchale Strukturen, andererseits dürfen diese nicht überbewertet werden.

Für die Schenkung war die Zustimmung ihres Ehemanns notwendig, eine Tatsache, die die Bedingtheit der weiblichen Handlungsmöglichkeiten in patriarchalen Rechtsstrukturen hervorhebt. Dieses Muster zieht sich durch das ganze Buch.

Einerseits gab es natürlich patriarchale Strukturen, andererseits dürfen diese aber auch nicht überbewertet werden. Auf normativer Ebene brauchte Suanihilt einen Geschlechtsvormund, sie durfte als Frau nicht allein auftreten. Das heißt aber nicht, dass sie keine eigenständige Entscheidung traf und die Geschichte nur passiv erfuhr.

Frauen haben seit jeher in…

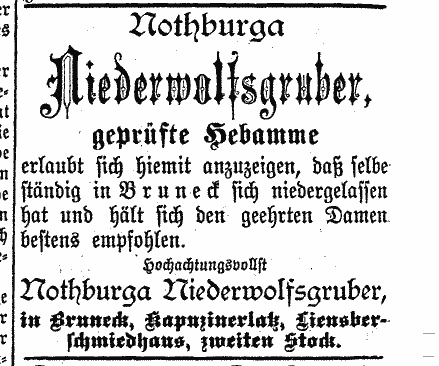

Frauen haben seit jeher in der Heilkunde eine ganz wesentliche Rolle gespielt, angefangen von der berühmten Trota, die im frühen 12. Jahrhundert an der Medizinschule von Salerno lehrte und die ganz wesentlich die bekannte Hildegard von Bingen beeinflusst hat. Allerdings wurden Frauen meistens in die Bereiche Pflege und Geburtshilfe abgedrängt und in offiziellen Texten gar nicht erwähnt. In Österreich durften Frauen ab dem Jahr 1900 Medizin studieren, und ab 1920 ist in Brixen bereits eine Ärztin mit dem Namen Luisa Kerschbaumer tätig. Ein absolutes Tabu für Frauen war aber immer die Chirurgie, weil man Frauen sowohl physisch als auch psychisch dafür nicht geeignet hielt - eine Einstellung, die sich teilweise bis in die heutige Zeit erhalten hat, wie ich vor Jahren bei einem Chirurgenkongress feststellen konnte. Um so erstaunlicher ist es, dass im Jahr 1928 bereits eine Frau, Margita Pototschnig geb. Stejskalova aus Blini in Böhmen, am Brixner Krankenhaus operieren durfte. Ihr assistierte die äußerst tüchtige Operationsschwester Sabina Heiss. Das sind Namen, die in der Brixner Stadtgeschichte einen Ehrenplatz verdienen würden, aber dafür gibt es in der Gemeinde kein Verständnis.