Eine Stadt im Zeichen des Faschismus

-

Es ist das Jahr 1920, als der bekannte italienische Pilot Antonio Locatelli, der sich während des Ersten Weltkriegs in über 500 Einsätzen einen Namen gemacht hatte – unter anderem durch den berühmten Flug über Wien mit Gabriele D’Annunzio – beschließt, den „Fasci italiani di combattimento“ beizutreten. Zwei Jahre später, 1922, nimmt er am berüchtigten Marsch auf Rom teil, der den Aufstieg Benito Mussolinis und die Etablierung seiner Herrschaft markiert. 1924 wird Locatelli als Abgeordneter des „Partito Nazionale Fascista“ in das italienische Parlament gewählt.

Gegen Ende seiner politischen Karriere meldet sich der inzwischen 41-jährige Locatelli freiwillig zum Abessinienkrieg (heutiges Äthiopien), wo er in einer Aufklärungs- und Bombereinheit kämpft. Während dieses Krieges setzt das faschistische Italien unter Mussolini Giftgas gegen äthiopische Truppen und Zivilisten ein. Ob Locatelli direkt an solchen Angriffen beteiligt war, ist unklar. In einem Brief an seine Mutter beschreibt er jedoch: „In den letzten Tagen habe ich eine der strategisch wichtigsten Städte hier zerbombt. Normalerweise habe ich ein gewisses Mitleid mit dem Feind, doch hier profitiere ich besonders, weil ich glaube, dass ich sie alle indirekt treffe. Es erfüllt mich mit Freude, dass ich meine Energie und meine Seele erneut für eine große Sache einsetzen konnte.“

Noch im selben Jahr fällt Locatelli durch die Hand äthiopischer Truppen. Posthum wird ihm eine goldene Tapferkeitsmedaille verliehen. Bis heute erinnert eine Straße in Bozen, direkt neben dem Siegesdenkmal, an die umstrittene Figur des Antonio Locatelli. -

Auf den Spuren des italienischen Kolonialismus

Sprung ins Jahr 2025: Direkt neben dem Siegesdenkmal, jenseits der Talfer in Bozen, hat sich eine kleine Gruppe von Menschen versammelt. Sie sind gekommen, um bei warmem Frühlingswetter mehr über die Stadt zu erfahren, in der sie leben. Die Organisation „Spazio 77“ hat zu einem urbanen Trekking eingeladen, das auf den Spuren des italienischen Kolonialismus und Faschismus führt. Gemeinsam mit der Vereinigung „Resistenze in Cirenaica (RIC)“ aus Bologna möchte man die „Dämonen“ der Vergangenheit wieder zum Leben erwecken und den Teil der Geschichte sichtbar machen, der hinter unauffälligen Straßennamen und Monumenten steckt.

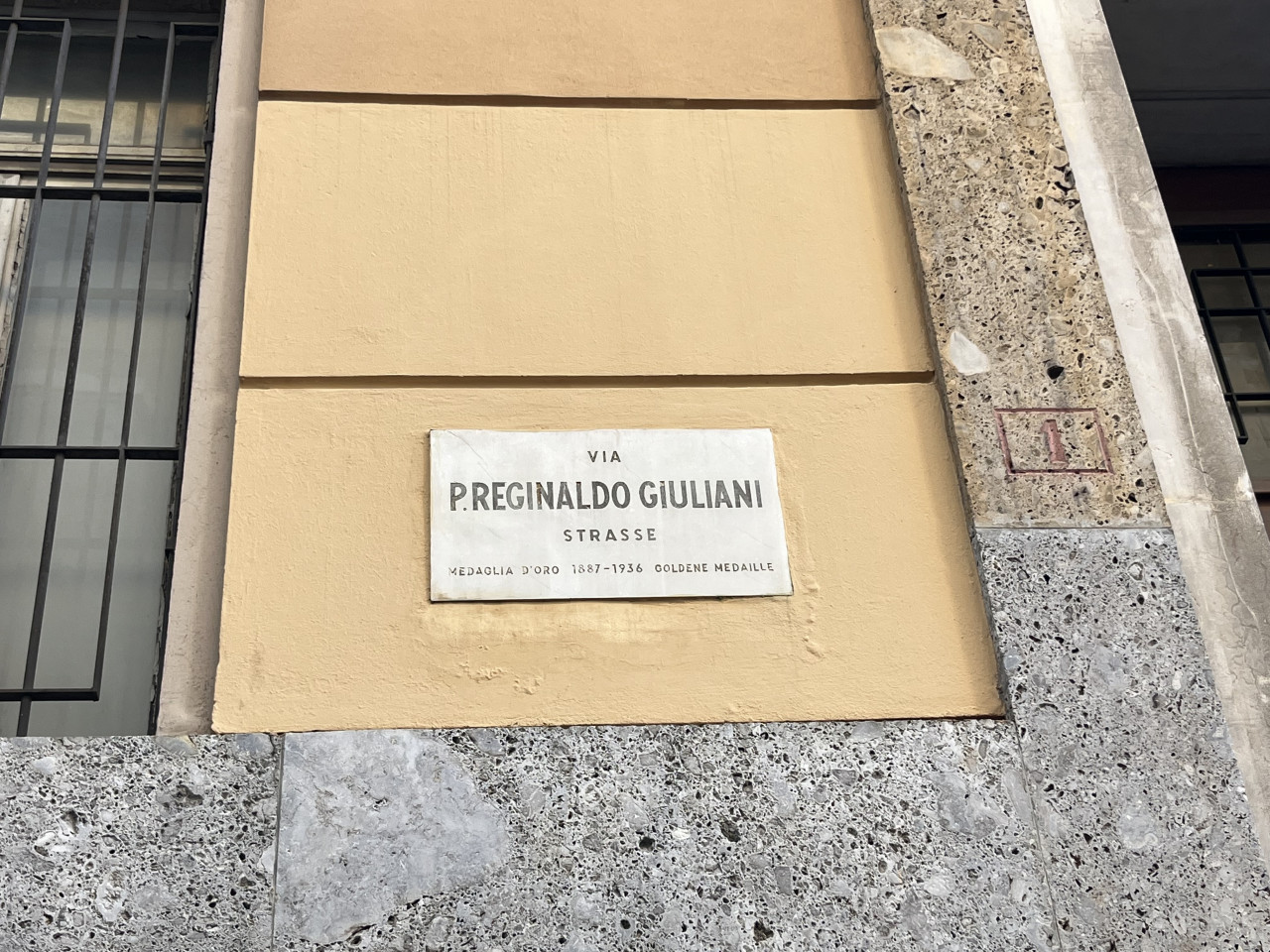

„Wir wollen die Geschichte jener Orte erzählen, die mit dem italienischen Kolonialismus und Faschismus verbunden sind. Dabei geht es darum, auf historische Geister aufmerksam zu machen, die noch immer in unseren Städten präsent sind“, erklärt Jadel Andreetto von RIC zu Beginn des etwa dreistündigen Rundgangs. Die Gruppe hat sich an der Antonio-Locatelli-Straße versammelt, gleich daneben folgt die Reginaldo-Giuliani-Straße.„Dieses Relief soll Italien als übergeordnete Zivilisation darstellen.“

Die Karriere des Dominikanerpaters Reginaldo Giuliani begann, wie die von Locatelli, im Ersten Weltkrieg – jedoch als Militärkaplan. Für seinen Einsatz erhielt er mehrere Auszeichnungen. Durch seinen Wunsch nach Wiederherstellung von Ordnung wurde er nach dem Krieg Teil der Faschistischen Bewegung und nahm 1919 an der Besetzung von Fiume (im heutigen Kroatien) teil. Giuliani blieb auch weiterhin als Priester tätig und unterstützte nach dem Lateranvertrag von 1929 das faschistische Regime mit voller Überzeugung. 1935 meldete er sich freiwillig für den Abessinienkrieg, wo er 1936 sein Leben verlor. Nach seinem Tod wurde Giuliani vom faschistischen Regime als Held verehrt. Seine Figur diente als Symbol des idealen faschistischen Soldaten und Priesters. Wie die „Via Antonio Locatelli“ trug auch die Reginaldo-Giuliani-Straße zur Italianisierung Bozens in Mussolinis Zeiten bei.

Unweit der Giuliani-Straße, unter den „Lauben“ am Siegesplatz, weist Andreetto zusammen mit seiner Kollegin Mariana Eugenia Califano auf ein Relief hin. Es zeigt Italien als edle Figur mit Schwert und Schild in der Mitte, umgeben von afrikanischen Personen. „Dieses Relief soll Italien als übergeordnete Zivilisation darstellen“, erklärt Andreetto.

In der Tat wird Italiens hundertjährige Kolonialgeschichte oft unterschätzt. Doch zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlangte Italien mehrere Kolonien und Protektorate, darunter Eritrea, Somalia, Äthiopien, Libyen und sogar ein kleiner Teil Chinas. -

Das Portal nach Italien

Das wohl bekannteste Relikt des Faschismus in Bozen ist zweifellos das Siegesdenkmal. An der dritten Station des Rundgangs hält Historiker Andrea di Michele einen kurzen Vortrag über das Denkmal. Es wurde 1938 eingeweiht und an dem Ort errichtet, an dem ursprünglich ein Denkmal für die Kaiserjäger und die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs geplant war – eine klare Botschaft Mussolinis. Das Monument steht direkt hinter der Bozner Altstadt, nach der Talferbrücke, und symbolisiert ein Tor in einen neuen Stadtteil, der von Mussolinis faschistischem Regime gegründet wurde. Im Inneren des Triumphbogens befindet sich ein zentral positionierter Altar mit der Figur eines auferstehenden Christus. In Nischen daneben sind die Büsten der drei „Märtyrer“ Cesare Battisti, Fabio Filzi und Damiano Chiesa aufgestellt.

-

Italien und der Adriatische Raum

Das Stadttrekking umfasst noch vier weitere Stationen, die sich nun dem faschistischen Bestreben widmen, den Einfluss Italiens rund um das Adriatische Meer auszudehnen. Der Rundgang setzt sich in gemächlichem Tempo fort, weg vom Siegesplatz und die Talferpromenade hinab. Auf halbem Weg zur Drususallee trifft die Gruppe auf ein weiteres, jedoch deutlich kleineres Denkmal. Es erinnert an die Geflüchteten aus Istrien und Dalmatien zwischen 1943 und 1947. Eine Tafel würdigt den Beitrag dieser Menschen zur Entwicklung Bozens.

Italien und diese Gebiete haben eine lange gemeinsame Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg erhob Italien territoriale Ansprüche auf Istrien und Dalmatien (heute Kroatien). Der Großteil Dalmatien wurde jedoch dem neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (später Jugoslawien) zugesprochen, sodass Italien nur einige dalmatinische Inseln, die Stadt Zadar und die Halbinsel Istrien erhielt. Während des Zweiten Weltkriegs besetzte Italien größere Teile Dalmatiens und errichtete Konzentrationslager, um die slawische Bevölkerung zu unterdrücken und Italiener anzusiedeln. Nach dem Sturz Mussolinis und dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten 1943 gerieten Istrien, Dalmatien und Fiume zunehmend unter die Kontrolle der jugoslawischen Partisanen unter Tito. Etwa 250.000 bis 350.000 italienischsprachige Menschen flohen daraufhin aus diesen Gebieten. An genau diese Flüchtlinge erinnert das Denkmal an dieser Station des Rundgangs. Der 10. Februar ist heute der Gedenktag des mit diesen Flüchtlingen verbundenen „Foibe-Massakers“ – eine Reihe von Gewalttaten an den italienischen Zivilisten durch Titos Partisanen in Jugoslawien.

Neben dem Denkmal an der Talfer erinnern auch weitere Orte in Bozen an Istrien und Dalmatien, wie die Dalmatien-Straße und die Pola-Straße. Pola ist eine kroatische Stadt in Istrien.

Andreetto verweist an dieser Stelle auf Gabriele D’Annunzio, der in der italienischen Geschichte oft als großer Poet gefeiert werde, aber auch eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung der Gebiete auf der anderen Seite der Adria spielte. Mit seinem Marsch auf Fiume (im heutigen Kroatien) 1919 und der Ausrufung eines eigenen (totalitären) Staates lieferte er einen frühen Vorläufer des Faschismus sowie ein ideologisches und ästhetisches Modell für Mussolinis Marsch auf Rom. -

Noch und Nöcher

Mit der Dalmatien- und Pola-Straße endet der städtische Ausflug in die Vergangenheit. Dabei konnten längst nicht alle Relikte des Faschismus und Kolonialismus in Bozen besichtigt werden – es gibt über 80 weitere Orte, die mit dieser Geschichte verknüpft sind, wie die Trippoli-Straße, die Piave-Straße, die Amba-Alagi-Straße und viele mehr. Besonders interessant ist letztere: Amba Alagi ist ein Gebirgsmassiv in Nordäthiopien, strategisch gelegen an einer wichtigen Route durch das äthiopische Hochland. Es war mehrfach Schauplatz bedeutender Kämpfe zwischen italienischen und äthiopischen Truppen zu Kolonialzeiten.

Am Ende des Rundgangs gibt RIC noch eine Botschaft mit auf den Weg: Die Forderung nach einer Änderung der Straßennamen, die mit dunklen Kapiteln der Geschichte in Verbindung stehen, sei wenig sinnvoll, da dies die Vergangenheit nicht ändern könne. Vielmehr solle man aufmerksam durch die Stadt gehen, aus der Geschichte lernen und sich an sie erinnern. -

Articoli correlati

Gesellschaft | KolonialismusSulle tracce della Storia

Kultur | StoriaUna Storia da raccontare

Gesellschaft | colonialismoFare i conti con le ferite della storia

Die Aussage zur…

Die Aussage zur Sinnlosigkeit der Änderung von Straßennamen ist wohl selber sinnfrei.

Straßennamen ändert man ja nicht, weil man dadurch die Vergangenheit ändern könnte.

Durch eine gesellschaftliche Reifung könnte man zum Schluss kommen, dass man bestimmte Personen, Orte oder Ereignisse als nicht mehr zelebrierungswürdig ansieht. Straßennamen stellen immer auch eine Ehrung oder Würdigung von Personen, Objekten, Ereignissen oder Ideen dar. Hinzu kommt, wenn das Geben von Straßennamen auch ein Akt der kulturellen Vergewaltigung einer Gemeinschaft war. Die vom faschistischen Bozen ausgeübte kulturelle Vergewaltigung der autochtonen deutschen Kultur läuft ja durch Beibehaltung der genannten Straßennamen und Denkmäler auf dieser Ebene immer noch weiter. Niemand will die seitdem zugewanderten italienischsprachigen Mitbürger ihre Kultur wegnehmen, aber wenn Kultur Vergewaltigung anderer bedeutet, steht das für mich einem friedlichen Zusammenleben im Wege. Ein bisschen mehr Respekt und Wiedergutmachung könnte man eigentlich schon erwarten. Deshalb wird die Geschichte nicht verändert oder umgeschrieben. Höchstens würde sie ab jetzt mit etwas mehr Respekt anders laufen, für alle Beteiligten besser.