Deutschland am Scheideweg

-

Der Weg zur vorgezogenen Wahl

Dass 2025 in Deutschland gewählt wird, sollte nicht überraschend sein – dennoch ist der Zeitpunkt mit dem 23.02.2025 außergewöhnlich. Unmittelbarer Auslöser für die Vorverlegung der Wahl in den Februar – ursprünglich 28. September 2025 - ist die verlorene Vertrauensfrage, die Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember 2024 im Bundestag stellte. Zu diesem Zeitpunkt war die Regierung bereits seit Wochen angeschlagen, vor allem wegen tiefer Differenzen über den Bundeshaushalt 2025. Zudem enthüllte ein internes FDP-Dokument mit dem Titel „DDay Ablaufszenarien und Maßnahmen“, welches am 15. November 2024 durch Recherchen von DIE ZEIT und der Süddeutsche Zeitung bekannt wurde, dass die Freien Demokraten (FDP) schon ab dem 24. Oktober 2024 strategische Überlegungen für einen Koalitionsaustritt angestellt hatte. Die darin enthaltenen militärischen Metaphern und konkreten Zeitpläne ließen den Bruch quasi kalkuliert erscheinen.

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Am 6. November 2024 entließ Olaf Scholz den FDP-Finanzminister Christian Lindner, was binnen weniger Stunden zum Rücktritt weiterer FDP-Mitglieder führte. Es blieb eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen, die im Bundestag nur auf wechselnde Mehrheiten hoffen konnte. Die „DDay“-Affäre traf die FDP besonders hart – personelle Rücktritte in der Parteispitze (wie von Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann) beschädigten das Vertrauen in die Liberalen nachhaltig.

-

Über den Autor

Uwe Fromm ist Junior Researcher am Institut für Vergleichenden Föderalismus bei Eurac Research. Er hat einen B.A. in Public Management von der Fachhochschule Kehl (Deutschland) und einen M.Sc. in Politikwissenschaft/European Studies von der Universität Göteborg (Schweden) und ist seit 2023 bei Eurac Research.

Foto: Privat

Foto: Privat -

Bereits am 7. November 2024 forderten CDU/CSU und AfD angesichts der Krise das Stellen der Vertrauensfrage und sofortige Neuwahlen. Obwohl Scholz zunächst auf den Antrag zur Stellung der Vertrauensfrage in der ersten Bundestagssitzung im Januar 2025 pochte, reichte er diesen schlussendlich bereits am 11. Dezember 2024 ein und verlor am 16. Dezember 2024 mit 394 Nein-Stimmen die Vertrauensfrage. Dieser Schritt machte klar: Der Rückhalt für die Regierung schwand, und Neuwahlen waren nahezu unvermeidlich.

-

Die Folgen der vorgezogenen Wahl

Die vorgezogene Bundestagswahl bringt organisatorische Herausforderungen mit sich. Der verkürzte Wahlkampf zwingt Kommunen und Wahlleitungen zu einem stark komprimierten Ablauf: Wahlunterlagen müssen schneller gedruckt und Wahllokale kurzfristig vorbereitet werden. Die Parteien haben weniger Zeit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren – eine Herausforderung, die durch die Weihnachtsfeiertage zusätzlich erschwert wurde. Besonders kleine und neue Parteien standen dabei vor der schwierigen Aufgabe, in kurzer Zeit die nötigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden. Auch für Wählerinnen und Wähler ändern sich durch kürzere Fristen – etwa bei der Briefwahl – die Rahmenbedingungen.

-

Verschärfung der Migrationspolitik mithilfe der AfD

Die Gewalttaten in Magdeburg und Aschaffenburg erschütterten das öffentliche Vertrauen in die Sicherheitslage: Am 20. Dezember raste in Magdeburg ein gemieteter Pkw in die Menschenmenge eines Weihnachtsmarktes, während am 22. Januar 2025 ein Messerangriff in Aschaffenburg zwei Menschen das Leben kostete und weitere schwer verletzt wurden. Als direkte Reaktion brachte die Union – unter Führung von Friedrich Merz – einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag ein. Dieser Plan, der unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen, ein faktisches Einreiseverbot für Personen ohne gültige Dokumente sowie die sofortige Inhaftierung ausreisepflichtiger Migrantinnen und Migranten vorsieht, konnte in einer hitzigen namentlichen Abstimmung nur knapp mit 348 zu 344 Stimmen – und zehn Enthaltungen – angenommen werden, wobei allein die Stimmen der AfD und FDP den entscheidenden Impuls gaben. Die bewusste Inkaufnahme einer Mehrheitsbildung mit Hilfe von AfD-Stimmen und somit des Bruchs eines langjährigen Tabus rückte den Begriff der ‚Brandmauer‘ gegen rechte Kräfte erneut in den Mittelpunkt, befeuerte die Debatten im Bundestag und ließ Zweifel an der Stabilität der politischen Mitte aufkommen. Ob und wie sich die Wählerstimmung durch den weiteren Anschlag in München in der letzten Woche (13.02.) noch bis zur Bundestagswahl verändern wird, muss weiter beobachtet werden.

-

Akzente in den Wahlprogrammen

Im Bereich Migration setzen SPD, Grüne und Die Linke auf ein menschenrechtlich orientiertes, solidarisches System. Sie fordern umfassende Integrationsmaßnahmen, wie verpflichtende Sprachkurse und verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt, und legen gleichzeitig Wert darauf, globale Fluchtursachen anzugehen. Im Gegensatz dazu befürworten CDU/CSU restriktivere Maßnahmen wie einen faktischen Aufnahmestopp, verschärfte Abschiebungen und Einschränkungen beim Familiennachzug, während die FDP ein digital unterstütztes, beschleunigtes Asylverfahren mit sofortigem Arbeitsmarktzugang anstrebt. Alternative für Deutschland (AfD) und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fordern eine deutlich restriktivere Politik, um nationale Interessen und den sozialen Zusammenhalt zu schützen.

Bei Klima und Energie stehen Grüne und Die Linke für einen ambitionierten Umbau – mit schnellem Kohleausstieg und massivem Ausbau erneuerbarer Energien (bei der Linken sogar ein vollständiger Umstieg) –, während die SPD einen sozial verträglichen Übergang verfolgt, der gleichzeitig Verbraucher entlastet. CDU/CSU und FDP favorisieren einen technologieoffenen Ansatz, bei dem auch konventionelle Energieträger als Übergangslösungen eine Rolle spielen, wobei CDU/CSU zusätzlich auf Instrumente wie den Emissionshandel und Kernenergieforschung setzt. AfD und BSW betonen wirtschaftliche Stabilität und bevorzugen traditionelle Versorgungsmodelle.

-

In der Ukraine- und Außenpolitik bekennen sich SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP zu einer ausgewogenen Unterstützung der Ukraine – sie setzen auf eine Kombination aus diplomatischen, finanziellen, humanitären und (bei der CDU/CSU auch militärischen) Maßnahmen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die Linke bevorzugt vor allem Diplomatie, Abrüstung und eine zurückhaltende militärische Position, während AfD und BSW nationale Interessen in den Vordergrund stellen, indem sie etwa den Abbau von Sanktionen bzw. eine restriktivere Außenpolitik fordern.

Bei der Wirtschaftspolitik setzen CDU/CSU und FDP auf marktwirtschaftliche Entlastungen, Steuersenkungen und Bürokratieabbau, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. SPD und Grüne verbinden wirtschaftliches Wachstum mit sozialer Umverteilung – SPD etwa durch Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz, während Grüne zusätzlich den raschen Ausbau erneuerbarer Energien forcieren. Die Linke strebt einen radikalen Umbau des Wirtschaftssystems mit starker Umverteilung an, während AfD und BSW den Schutz traditioneller Industrien und des Mittelstands betonen.

-

Wahlrechtsreform als Hürde für Kleinparteien

Neben den politischen Inhalten des Wahlkampfes sollte zudem beachtet werden, dass das deutsche Wahlsystem zwar weiterhin auf dem personalisierten Verhältniswahlrecht basiert, bei welchem jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen hat: Mit der Erststimme wird der Direktkandidat im eigenen Wahlkreis gewählt, während die Zweitstimme über die Sitzverteilung im Bundestag entscheidet. Da Erst- und Zweitstimme entkoppelt sind, kommt es immer wieder zu einem Missverhältnis zwischen Direktmandaten und dem prozentualen Zweitstimmenanteil. Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr laut Zweitstimmenanteil zustehen würden, entstehen sogenannte Überhangmandate. Um das Kräfteverhältnis im Parlament zu wahren, erhalten andere Parteien Ausgleichsmandate, was den Bundestag zusätzlich vergrößert.

Jedoch wurde im Jahr 2023 eine umfassende Wahlrechtsreform beschlossen, um genau dieser stetig wachsenden Zahl von Sitzen - von ursprünglich 598 auf bis zu zuletzt 736 Sitze - entgegenzuwirken. Die Reform sieht vor, dass Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden soll, sodass die Sitzverteilung künftig ausschließlich auf dem Zweitstimmenergebnis basiert. Zugleich entfällt die bisherige Grundmandatsklausel, wodurch Parteien künftig nur noch im Verhältnis ihrer Zweitstimmen vertreten sind – ein Schritt, der insbesondere Kleinparteien vor neue Herausforderungen stellt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in seinem Urteil vom 30. Juli 2024, dass das neue Zweitstimmendeckungsverfahren verfassungsgemäß ist, wies jedoch darauf hin, dass die aktuell ausgestaltete Fünf-Prozent-Sperrklausel teilweise mit dem Grundgesetz kollidiert. Bis zu einer Neuregelung gilt diese Sperrklausel nur, wenn in weniger als drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen erzielt werden. Für die kommende Wahl bedeutet dies ein klar geregeltes, rechtssicheres System mit einer fest begrenzten Bundestagsgröße von 630 Sitzen, das einerseits die Sitzverteilung präzisiert, andererseits aber Kleinparteien vor höhere Hürden stellt.

-

Aktuelle Umfragewerte

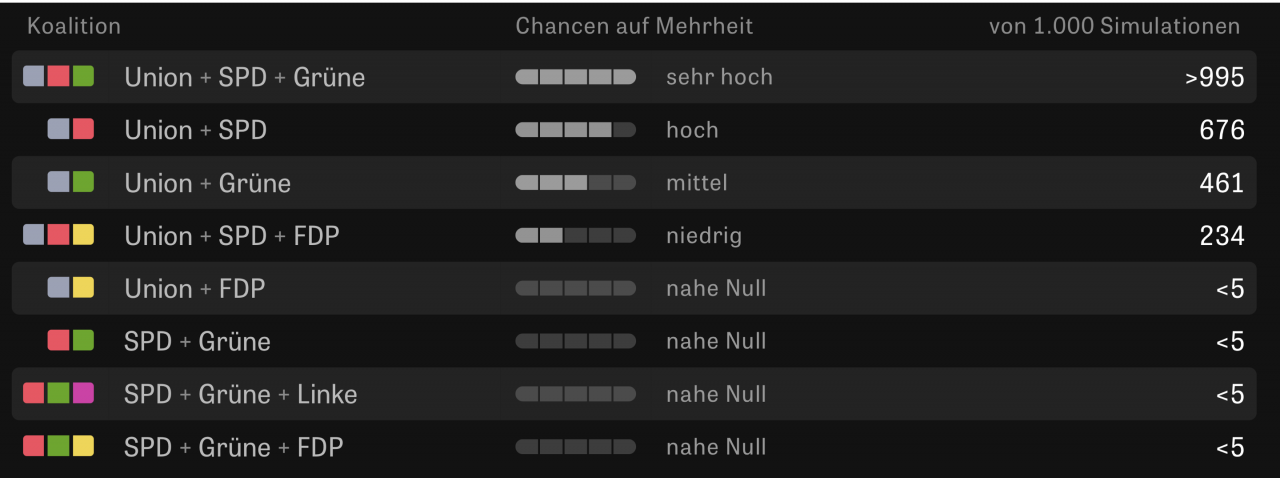

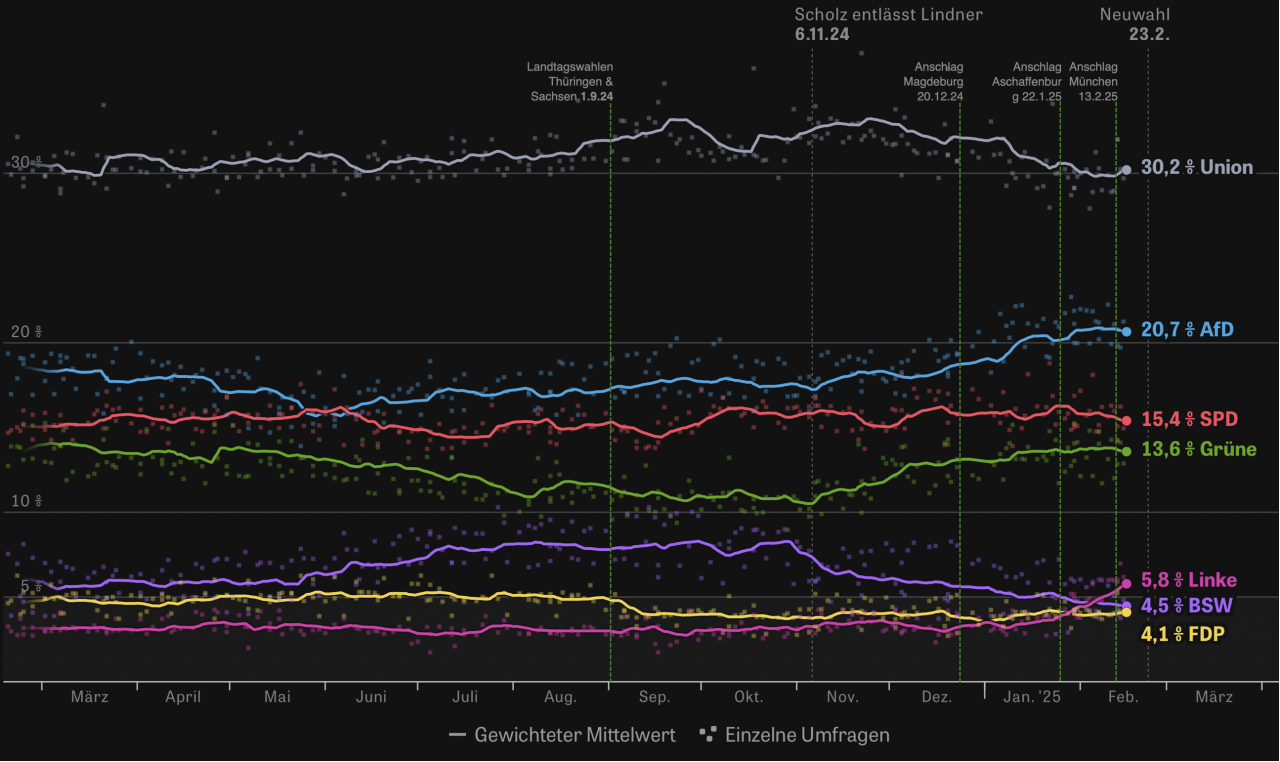

Die deutsche Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ fasst alle verfügbaren Umfragen - nach Aktualität und historischer Genauigkeit gewichtet - tagesaktuell zusammen. Am 15.02.2025 wären demnach die FDP als auch das BSW (knapp) unter der Fünf-Prozent-Sperrklausel. Klar scheint nach den Umfragewerten zu sein, dass die zuletzt leicht weiter gestiegene AfD (derzeit 20,7%) zweitstärkste Kraft nach den Unionsparteien aus CDU und CSU (derzeit 30,2%) wird, welche zuletzt Einbußen in Kauf nehmen mussten, sich aber seit Mitte der letzten Wochen wieder etwas erholen konnten. Sowohl die SPD (15,4%) als auch die Grünen (13,6%) sind seit einiger Zeit recht stabil, wenngleich beide Parteien zuletzt einen leichten Negativknick beobachten mussten. Knapp über der Spreeklausel liegen derzeit die Linken mit 5,8%, welche besonders seit Ende Januar zugelegt hatten. Die FDP (derzeit 4,1%) liegt bereits seit September 2024 konstant unter der Fünf-Prozent-Sperrklausel, und war selbst davor nie weit davon entfernt. Auch das BSW (4,5%) hat nach einem kurzeitigen Aufschwung auf knapp über 8% im Hebst des letzten Jahres nachgelassen und ist ende Januar unter die Sperrklausel gefallen.

-

Nicht zuletzt auf Grund des politischen Vorgehens der Union um deren Fünf-Punkte-Plan und der daraus resultierenden erschwerten Ausgangssituation für potenzielle Koalitionsverhandlungen, wird abzusehen sein, welche Konstellationen sich nach der Wahl ergeben könnten. Eines scheint jedoch schon jetzt klar: Einfache Verhandlungen werden es nicht.

Deutschland hat sich mit den…

Deutschland hat sich mit den Belieferungen von Industrie-Ausrüstungen (die sich in der gleichen Qualität im Ausland deutlich billiger herstellen lassen) + dem Eigensinn-igem unverständlichem Festhalten an den immer dicker werdenden SUV-Verbrennern + dem Erfinden von übertriebenen Firlefanz, um sich gegen die ausländische Auto-Konkurrenz ab zu dichten, im „Freie Fahrt für freie Bürger“ Autoland, selber aus dem Geschäft geschossen.(Die Karren wurden für zu viele Kunden ganz einfach zu teuer!)

Mit der Entlassung des Finanz-Ministers Lindner, hat der Scholz versucht die eigenen Defizite der FDP an den Hals zu hängen.

Zur größten Partei haben sich leider auch in Deutschland, die „NICHT-WÄHLER“ entwickelt, „die von -d e n e n - d a - o b e n- die Nase gestrichen voll haben, weil sie außer der generösen Eigen-Versorgung -n i c h t s- auf die Reihe bringen!“

Würde wohl zum ersten Mal…

Würde wohl zum ersten Mal vom Nichtwähler zum Linken-Wähler werden.

Endlich ist der Wagenknecht-Flügel weg, und das Trio Reichinnek-Schwerdtner-van Aken ist äußerst sympathisch, authentisch und wütend auf den Status quo.

Hab mir auch immer gerne den Podcast „Hyperpolitik“ von Ines Schwerdtner fürs Jacobin Magazin angehört.

Allerdings hoffe ich, dass sie in der Opposition und unangepasst bleiben, als wirkliche, sozialistische Alternative zu den wirtschaftsliberalen Parteien, die allesamt Politik für Milliardäre bzw. die Reichsten machen.

Nicht wählen kann doch für…

Nicht wählen kann doch für einen politischen Bürger keine Option sein, oder?

Menschen, welche in einer…

Menschen, welche in einer Demokratie leben und leben bleiben wollen, soll Nicht - wählen niemals Option sein.

D hat mal eine Runde …

D hat mal eine Runde „Deutschland schafft sich ab“ gespielt.