“Un racconto sincero della montagna”

-

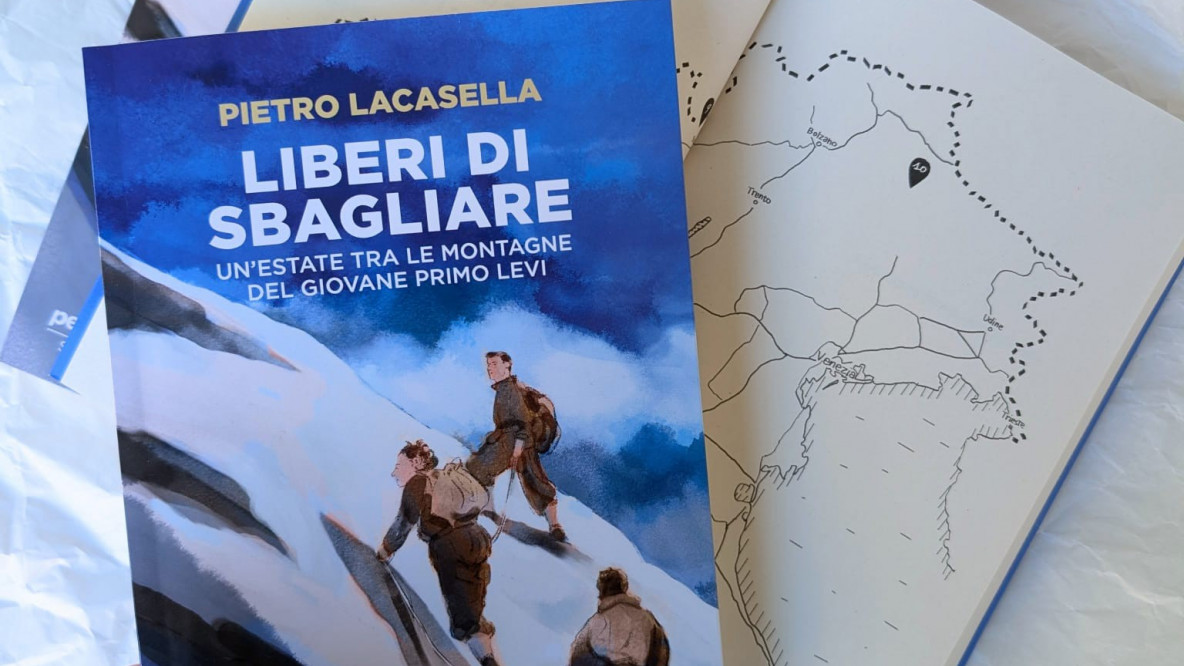

Ci sono molti modi per conoscere un grande scrittore, Pietro Lacasella ne ha scelto uno molto originale: unire il suo amore per la montagna con la passione per le opere di Primo Levi. Nell’estate del 2022 Lacasella, giovane antropologo, ha seguito le orme di Levi in montagna raccontando questa esperienza nel suo libro Liberi di sbagliare, che sarà presentato domani a Bolzano. Che cosa è rimasto oggi delle vette su cui si arrampicava Levi? Esiste ancora una dimensione politica della montagna?

SALTO: La montagna è un lato inedito di Primo Levi per il grande pubblico. Come è nata l’idea di approfondire questa parte della sua biografia?

Pietro Lacasella: L'idea è nata in modo del tutto genuino. Fino all'anno scorso ero appassionato di alpinismo, quindi arrampicavo, scalavo; al contempo sono un appassionato lettore di Primo Levi. Leggendo e rileggendo alcune sue opere mi è capitato in più occasioni di incontrare l'elemento della montagna e di comprendere quanto la montagna e i rilievi siano stati un territorio particolarmente importante per lo sviluppo della sua biografia, soprattutto in gioventù.

Che significato aveva per Levi la montagna in quel tempo di esclusione e tensione politica?

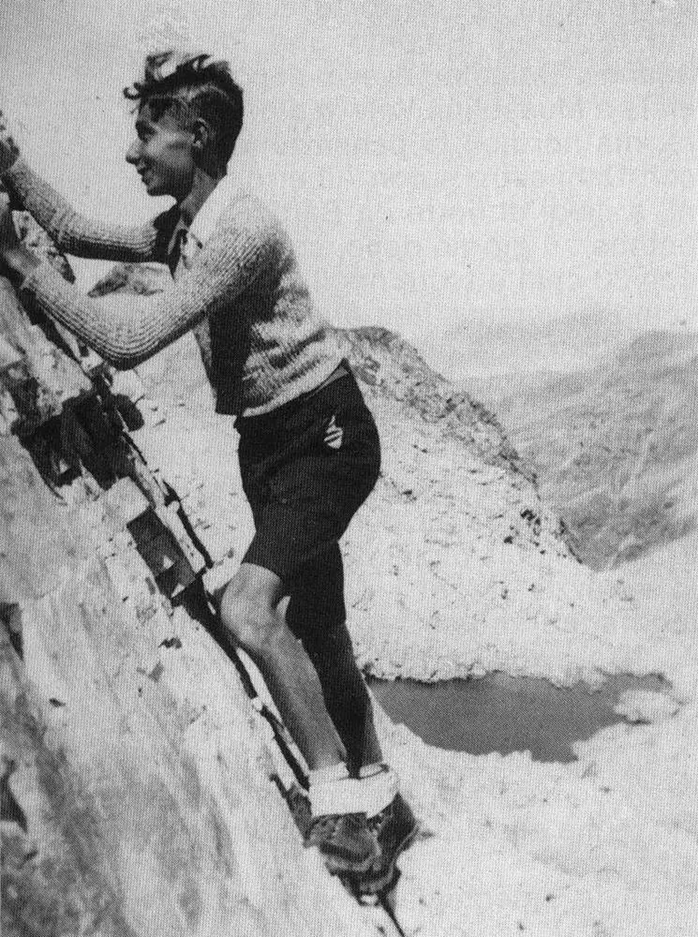

Insieme a due amici, Sandro Del Mastro e Alberto Salmoni — compagni di studi in Chimica — Levi trovava nella montagna un modo per evadere da una società che li escludeva. Sia Levi che Salmoni erano ebrei e Del Mastro proveniva da una famiglia di cultura antifascista. Salire in montagna significava osservare il mondo da fuori, con più lucidità, lontano dalla retorica dominante. Questa curiosità mi ha spinto a esplorare quei luoghi, un’esperienza che poi è diventata un libro.

-

Come è stato ripercorrere le orme di questo grande scrittore del Novecento?

Per chi, come me, viene dal Nord-Est, affrontare le montagne del Piemonte e della Valle d’Aosta è quasi un viaggio esotico: territori diversi, sia per morfologia che per cultura. Ma la cosa più impressionante è stata ritrovare nei paesaggi reali le descrizioni lette nei libri di Levi. In certi momenti sembrava davvero di entrare nelle pagine della sua opera.

Levi scriveva di questi territori agli inizi del '900, come sono cambiati questi luoghi?

La trasformazione di questi territori è molto evidente. Faccio un esempio, mi è capitato di andare nella valle di Piantonetto per raggiungere il gruppo dei Dodici Apostoli, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì il territorio ha subito diverse trasformazioni: all'epoca non c'era questa mastodontica diga che oggi chiude la valle, non c'era il rifugio dove ho pernottato. Ma la cosa più impressionante è stato osservare il ghiacciaio ai piedi della torre del Gran San Pietro. Sulla mappa che ho consultato si poteva osservare questa chiazza azzurra che lasciava intendere la presenza di un ghiacciaio abbastanza importante. Quando invece mi sono affacciato sul ghiacciaio, di fronte a me si profilava uno sputacchio di ghiaccio e roccia. In questo caso l'azione dei cambiamenti climatici è evidente e sta influenzando la fisionomia del paesaggio. Anche questo è stato un aspetto importante e interessante del viaggio alla scoperta delle montagne di Levi.

"Quando invece mi sono affacciato sul ghiacciaio, di fronte a me si profilava uno sputacchio di ghiaccio e roccia"

A proposito di questo, che ruolo può avere la memoria – anche letteraria – nella tutela del paesaggio?

La memoria è fondamentale. Aiuta a capire sia le scelte virtuose sia gli errori del passato. Sui cambiamenti climatici l'essere umano ha avuto un’influenza soprattutto negativa negli ultimi tempi. Capire il contesto culturale in cui certe decisioni sono state prese, senza fare il processo al passato, ci permette di evitare gli stessi sbagli e migliorare le politiche future, aiutandoci a capire sia le scelte virtuose sia gli errori del passato. Prendiamo il caso dell’abete rosso: dopo la tempesta Vaia si è deciso di piantarlo massicciamente non per avvantaggiare qualche multinazionale ma per sostenere le comunità montane in difficoltà. Dopo il bostrico abbiamo capito che incentivare le monoculture dell’abete rosso era la scelta sbagliata. In questo caso comprendere la scelta del passato è un modo per capire che oggi sarebbe scorretto continuare a piantare solo abete rosso. Per questi motivi è importante guardare alla letteratura e alla cultura del passato per provare a comprendere il paesaggio che abbiamo ricevuto, che oggi viviamo.

-

Oggi si descrive spesso la montagna come luogo intimo e di riscoperta, portando avanti una visione un po' romantica, che è però in conflitto con la privatizzazione della montagna e l'overtourism. Quale delle due immagini è quella reale?

Entrambe le visioni coesistono, ed è un paradosso. Cerchiamo nella montagna la purezza e l’intimità, ma lo facciamo usando tecnologie avanzate e infrastrutture turistiche. Il problema nasce quando si estremizzano entrambe le visioni. Se viene divulgata una visione assoluta della natura incontaminata, della “wilderness”, qualsiasi intervento sul territorio rischia di essere visto in modo negativo. Così si rischia però di dimenticare che circa il 45% dei comuni italiani rientra in territori montani, che sono abitati da comunità vive. Continuare a divulgare una visione della montagna alpina quasi come fosse una sorta di Alaska europea, è poco corretto perché qui non stiamo parlando di paesaggi a trazione totalmente naturale, ma di paesaggi culturali che sono il risultato di decenni e decenni di interazione tra persone e territorio.

"Continuare a divulgare una visione della montagna alpina quasi come fosse una sorta di Alaska europea è poco corretto"

Sul fronte dell’overturism?

Allo stesso tempo, l’eccessiva infrastrutturazione per favorire il turismo può danneggiare in modo irreversibile i paesaggi. Negli ultimi decenni la gestione del territorio ha lasciato delle cicatrici indelebili sulla montagna proprio per ampliare il più possibile la possibilità di frequentazione del territorio. Questo può compromettere alla lunga il territorio e l'economia di quel territorio: se rovino definitivamente una valle ne comprometto anche l’attrattività oltre che la comunità stessa.

Quindi quale può essere un punto di equilibrio?

Un racconto più sincero della montagna. Non dobbiamo nascondere l’innovazione né idealizzare la natura come incontaminata. Dovremmo invece promuovere una narrazione consapevole, che valorizzi la presenza umana e l’interazione tra comunità e territorio. Ogni valle ha le sue peculiarità: raccontarle con onestà è il modo migliore per rispettarle e proteggerle.

-

La presentazione

Mercoledì 23 luglio alle ore 18.00 Pietro Lacasellasarà a Bolzano per presentare 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗯𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲. 𝗨𝗻’𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗟𝗲𝘃𝗶, edito da People presso la Nuova Libreria Cappelli. L'evento è in collaborazione con ANPI Alto Adige Südtirol.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.