Cultura | Zeitgeschichte

Mythos Führer

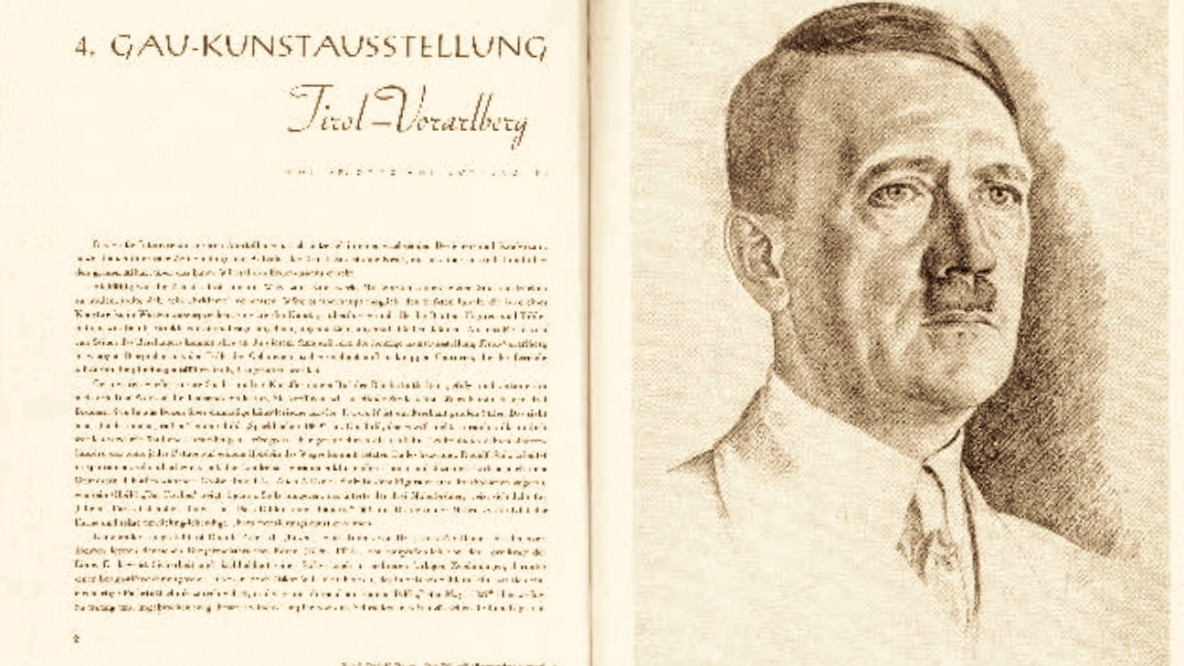

Foto: Katalog Mythen der Diktaturen

Bei Mussolini gaben sie sich geradezu die Klinke in die Hand, Audienzen am Hofe des „Duce“ waren heiß ersehnt. Der Mythos Mussolini wurde vom italienischen Diktator selbst eifrig gepflegt.

Der Historiker Wolfgang Schieder hat das bizarre Audienzensystem im Palazzo Venezia, dem Regierungssitz der Chefs der faschistischen Bewegung, als ein zentrales Ritual der Elitenverehrung für den angeblich „milden Diktator“ im Detail untersucht. Der Duce empfing seine Gäste an seinem monumentalen Schreibtisch im ansonsten weitgehend leeren „Saal der Erdkarten“ – der „Sala del Mappamondo“ –, gelegen im ersten Geschoss des früheren Sitzes der venezianischen Botschafter beim Heiligen Stuhl. Der territorial ausgreifende, imperiale Gestus war unverkennbar: Vom großräumigen Renaissancesaal aus ging auf die Piazza Venezia ein Balkon, von dem aus Mussolini seine von den applaudierenden Massen mit Begeisterung aufgenommenen Reden hielt, so etwa, als er im Mai 1936 das faschistische Imperium ausrief.

Hier also hatte der italienische Führermythos sein räumliches Machtzentrum, hier wurde das ritualisierte Herrscherhandeln gekonnt inszeniert. Diesen Schauer suchten und ihren Gratifikationen erlagen zwischen 1923 und 1943 zahllose autoritär gestimmte „politische Rompilger“, nationalkonservative Politiker, NS-Führungskader (ab 1933), aber vor allem philofaschistische Journalisten, Bildhauer, Schriftsteller, Sportler. Und Philosophen.

Die Philosophen

Giovanni Gentile, ein Rechts-Hegelianer und intellektuelles Aushängeschild des italienischen Faschismus, sah den „ethischen Staat“ in Mussolinis Herrschaftsform förmlich verwirklicht. 1925 entwarf er das „Manifest der faschistischen Intellektuellen“ und gehörte dem Faschistischen Großrat an. Im November 1943 rückte er zum Präsidenten der Reale Accademia d’Italia auf und unterstützte aktiv – bis zu seiner Ermordung 1944 durch Mitglieder der Partisanenbewegung – die Repubblica di Salò, die faschistische Satrapie von Hitlers Gnaden in Norditalien.

In der vielbändigen Universalenzyklopädie Treccani, die er wissenschaftlich leitete, soll der Hauptartikel über den „fascismo“, erschienen in Band 14 (1932) und gezeichnet von Mussolini selbst, in Wirklichkeit aus seiner Feder stammen. Der Artikel beschwor die metaphysische Einheit von Staat und Führerwillen und ist ein zentrales Dokument, um das Selbstverständnis der italienischen Diktatur zu begreifen. Gentiles Ausführungen bestätigen auch auf eindrucksvolle Weise die spätere Totalitarismus-Analyse von Hannah Arendt. Sie hat 1951 in ihrem Hauptwerk über „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ die These vertreten, die zentrale Funktion faschistischer Weltanschauung sei die Beseitigung der Unterscheidung zwischen Legalität und Legitimität gewesen. Das unterscheide sie von der gesetzlosen Tyrannei.

Vielmehr proklamierten der italienische wie der deutsche Faschismus die Erfüllung einer übergeschichtlichen und übermenschlichen Energie, die auf der Überzeugung von der eigenen zivilisatorischen Überlegenheit (Italien) bzw. dem absoluten Vorrang der eigenen „Rasse“ (Deutschland) beruhte.

So sah es auch der Ausnahmephilosoph Martin Heidegger, dessen Kompromittierung mit dem Nationalsozialismus tiefgehend war. Von 1933 bis 1934 war er Rektor der Universität Freiburg und ergriff in seiner Inauguralrede „Zur Selbstbehauptung der Deutschen Universität“ vom 27. Mai 1933 offen Partei für den deutschen Faschismus. Heidegger stilisierte sich hierin zum philosophischen Berater des Führerstaats, den er in einer Art Selbstüberhebung intellektuell gestalten und womöglich zähmen zu können glaubte.

Dieses Engagement für die Nazibewegung gipfelte in der pathetischen Feststellung, der „Arbeits- und Wehrdienst“ würde an der nationalsozialistischen Universität mit dem „Wissensdienst“ eins werden. Nach 1945 hat Heidegger kein Wort über die Naziverbrechen verloren.

Gegenüber den charismatischen Erscheinungsweisen ihrer Herrschaft zeichnet sich aber immer wieder auch die „Banalität“ der Diktatoren ab. Ihr Ideenhaushalt war gespeist von kruder Pseudowissenschaft, in der sich sozialdarwinistische, geschichtsphilosophische, rassistische und voluntaristische Elemente vermischten.

Zur Weltenherrschaft berufen, suchten die „Führer“ – zumeist höchst erfolgreich – Darstellungsformen zu unterdrücken, die dem Kanon der Selbstinszenierung nicht entsprachen oder das nötige Pathos vermissen ließen. Humor, Schwäche, Fehlentscheide – ständig galt es, die verqueren Elemente des autoritären Herrscherhandelns unsichtbar zu machen.

Diese kontradiktorischen Momente kamen bestenfalls in der demokratisch-parlamentarischen Gegenpropaganda zum Zug. Diese erlag nicht so leicht der tendenziellen Irrationalität der faschistischen Herrschaftsform, und früh zog die Satire bereits den erst später von der Geschichtsschreibung erreichten Systemvergleich mit der stalinistischen Diktatur. Dabei ist es durchaus sinnvoll, den Totalitarismus auf die gesamte Bandbreite totaler Herrschaftsentfaltung zu beziehen und nicht ausschließlich auf die rechtsextremistischen Gesellschaftsentwürfe anzuwenden. Denn sowohl die faschistisch-nationalsozialistische wie auch die realsozialistisch-sowjetische Praxis waren auf die radikale Entmündigung des Einzelnen gerichtet, auch und gerade dort noch, wo sie dessen Emanzipation innerhalb der Nation oder der internationalen Völkergemeinschaft verkündeten.

Die Künstler

Wer als Künstler am zeremoniellen Abbild der Führer aktiv mitwirkte, tat sich nach 1945 und angesichts der katastrophalen Bilanz des Inhumanen schwer zu erklären, wie er der Führerherrschaft so widerstandslos erliegen konnte. Hier kommt uns Max Webers Herrschaftstypologie zugute: Er beschreibt die Merkmale der charismatischen Herrschaft als „außeralltägliche“ und damit als „magisch bedingte“ Qualität, um derentwillen eine Persönlichkeit von ihren Anhängern „als mit übernatürlichen oder übermenschlichen Kräften [begabt] oder als gottgesendet [...] und deshalb als ‚Führer‘ gewertet“ werde. Dies begründete eine Art Glaubenssystem, und ihre Anhängerschaft zog weite Kreise.

Diese pseudoreligiöse Komponente kommt in den von (Süd-)Tiroler Künstlern gestaffenen Porträts und Büsten von Benito Mussolini oder Adolf Hitler überdeutlich zur Geltung – sie waren Mosaiksteine im System der „Duce- Religion“ bzw. der messianisch eingefärbten Führerverehrung.

Man sollte diese Artefakte daher nicht perhorreszieren, wie dies über allzu lange Zeit geschah, ob aus moralisierender Absicht oder schlicht durch beschämte Leugnung und Selbsttäuschung. Es geht vielmehr darum, auch in den autoritären Zeugnissen jenen magischen Kern zu erkennen, der aus ihnen auf paradoxe Weise wie ein Trug- und Irrlicht schimmert.

Hinzu kam – zumindest in Italien – eine monarchistische Note, die der stets ungelösten dyarchischen Herrschaftsstruktur des Faschismus, gegründet auf die „Kohabitation“ von Duce und König, entsprach. Für Südtirol insbesondere bestand eine der auch ästhetisch zu bewältigenden Aufgaben darin, die der damnatio memoriae unterworfene Habsburger-Erinnerung durch das italienische Herrscherhaus Savoyen zu ersetzen. Franz Lenhart schuf in diesem Zusammenhang das wenig bekannte Savoyer Dedikationsfresko (mit Darstellung des Turiner Grabtuchs) in der 1938 errichteten Christkönigskirche in Bozen. Auf der Frontseite des Gotteshauses prangt eine als Halbrelief ausgeführte Dreifaltigkeitsdarstellung von Ignaz Gabloner. 1940 der italienischen faschistischen Partei beigetreten, gestaltete Gabloner die Christusfigur seines Reliefs in der Form, dass die göttliche Segenshand auch als „römischer Gruß“ des Führers gewertet werden konnte.

Vom selben Künstler stammen die den altrömischen und altvenezianischen Mythos bedienenden Tierfiguren an der Bozner Talferbrücke. Unmittelbar vor dem Siegesdenkmal positioniert, sollten kapitolinische Wölfin und Markuslöwe das monumentale, aber niemals realisierte flussseitige Siegesforum als identitäre Herrschaftszeichen dominieren.

Die für die Regimes tätigen Künstler und Künstlerinnen waren unverzichtbarer Teil der allgegenwärtigen Herrschaftsmythologie. Sie legitimierten aktuelle Ansprüche durch Herkunftsnarrative, bewegten sich jedoch auch zwischen divergenten ideologischen Ansprüchen, die nicht immer einfach zu bedienen waren und dem Eigensinn der künstlerischen Ästhetik bisweilen einen gewissen Raum ließen.

Neben platten Entwürfen und panegyrischer Herrscherverklärung – gleichsam eingefroren in Hubert Lanzingers „Bannerträger“ von 1933/34 – entstanden so auch dynamisierende Entwürfe, die sich bis heute der vereinfachenden Erklärung erfolgreich entziehen und im Horizont des Totalitären nicht vollständig aufgehen wollen.

Der Bildhauer

Othmar Winkler gehört zu den interessantesten und facettenreichsten regionalen Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Vor allem die apokalyptischen Arbeiten der späten Nachkriegszeit sind heute als dramatisch-expressionistische Werke bekannt, die wie Winklers ganzes Œuvre auf seine Anfänge in der Grödner Holzschnitzkunst, die Zeit an der römischen Akademie der schönen Künste in Rom (1930/33) und anschließend an der Wiener Akademie der bildenden Künste, aber auch auf Aufenthalte in Oslo bei Edvard Munch (1938) und an der Berliner Kunstakademie zurückführen. Das dramaturgische Vokabular der Vorbilder Wilhelm Lehmbruck und Ernst Barlach in Winklers Arbeiten ist unübersehbar.

Motivbestimmend wird insbesondere die intensive römische Zeit: Angezogen von Benito Mussolinis autoritärem Staatswesen und seinerseits begehrt aufgrund seiner heroischen Bildsprache, die in der verräterischen Terminologie der Zeit gerne als „nordisch“ apostrophiert wurde, übernahm Winkler 1932 den Auftrag, den Duce an dessen Amtssitz des Palazzo Venezia zu porträtieren.

Die Skulptur mit ihrer expressiven, auf Licht- und Schattenwirkung bedachten Ausformulierung entstand bei mehreren Sitzungen in der „Sala del Mappamondo“, dem Büro Mussolinis, das auch als Ort von Audienzen fungierte. Näher konnte man dem Diktator nicht kommen, Winkler war mit der Arbeit in den innersten Zirkel der Macht vorgedrungen.

Joseph Goebbels, der im selben Jahr noch als Propagandaleiter der NSDAP in Rom weilte, war so angetan von Winklers Plastiken, dass auch er ihn mit der Anfertigung seines Konterfeis beauftragte. Winkler ist in den Folgejahren auf mehreren Trienter und Bozner Kunstbiennalen mit Arbeiten vertreten, ehe er auf der 9. Syndikatsausstellung im Bozner „Palazzo del Turismo“ im Oktober-November 1940, also mitten im Krieg, mit einer sakralen Verkündigungsszene und der bellizistisch-propagandistischen Arbeit „All’armi nel Mediterraneo“ („Zu den Waffen im Mittelmeer“) reüssierte.

Der Kriegsmaler

Das Ölbild von Albert Stolz zeigt den Duce in der Tracht eines römischen Legionärs, mit Plattenpanzer und Chiton, mit der Rechten ein Feldzeichen umfassend, dem über einer roten Quaste das Medaillon eines römischen Imperators anhaftet, darüber die römische Stadtkrone, Lorbeerkranz und Liktorenbündel.

Stolz hatte seine Ausbildung bei Alois Delug an der Wiener Akademie absolviert und arbeitete anschließend in Bozen in den konventionellen Bereichen von Wand- und Staffeleimalerei, in den Jahren des Ersten Weltkriegs war er als Kriegsmaler und Porträtist tätig. Hing Stolz anfänglich noch den Einflüssen von Impressionismus und Jugendstil nach, so entwickelte er in der Zwischenkriegszeit seine Kunst in Richtung einer „volkstümlich-erzählerischen Heimatkunst“ weiter.

Stolz hatte seine Ausbildung bei Alois Delug an der Wiener Akademie absolviert und arbeitete anschließend in Bozen in den konventionellen Bereichen von Wand- und Staffeleimalerei, in den Jahren des Ersten Weltkriegs war er als Kriegsmaler und Porträtist tätig. Hing Stolz anfänglich noch den Einflüssen von Impressionismus und Jugendstil nach, so entwickelte er in der Zwischenkriegszeit seine Kunst in Richtung einer „volkstümlich-erzählerischen Heimatkunst“ weiter.

Als offizielle Staatskunst sind hingegen seine 1933 geschaffenen Malereien an der Fassade des Meraner Rathauses aufzufassen, in denen er eine „Allegorie der Schöpfung des Familienherdes“ im Sinne der faschistisch indoktrinierten Arbeits- und Familienpolitik entwarf.

In den Jahren des Zweiten Weltkriegs beteiligte sich Albert Stolz auch an den „Gau-Kunstausstellungen Tirol-Vorarlberg“ in Innsbruck, ebenso ließ er sich federführend in die regimenahen Kunstausstellungen der Bozner Biennalen einbeziehen.

Hitlers Postkarte

Auf den Nürnberger Reichsparteitagen wurde von 1933 bis 1938, jeweils Anfang September, die „Liturgie“ der NS-Herrschaft in technischer Vollkommenheit zelebriert. Mit dem nationalsozialistischen Überfall auf Polen am 1. September 1939 kam diese Form der öffentlichen Demonstration von Macht und Konsens zum Erliegen.

Mit dem monumentalen Ausbau des Reichsparteigeländes im Südosten Nürnbergs nach Entwürfen von Albert Speer wurden auch die logistischen Voraussetzungen geschaffen, um die Hunderttausende, die die politischen Weihefestpiele besuchten, aufzunehmen. Mit einem Wort Walter Benjamins war Nürnberg der Ort des deutschen Faschismus, um „die Massen zu ihrem Ausdruck (beileibe nicht zu ihrem Recht) kommen zu lassen“. Leni Riefenstahls filmisch-propagandistische Inszenierungen „Sieg des Glaubens“ und „Triumph des Willens“ dokumentieren die Mischung aus arkaner Verführung und szenischer Modernität auf eindrucksvolle Weise.

Hubert Lanzingers Entwurf war für den 4. Reichsparteitag bestimmt, der vom 8. bis 14. September 1936 unter dem Motto der „deutschen Ehre“ stand – die Kolossalveranstaltung nahm damit auf den Einmarsch deutscher Truppen im demilitarisierten Rheinland Bezug, einem der auch außenpolitisch markantesten Initiativen Hitlers zur Revision der Versailler Vertragsbestimmungen. Da sich weder der Genfer Völkerbund noch die Alliierten zu koordinierten Gegenmaßnahmen aufraffen konnten, wurde einerseits eine Gelegenheit verpasst, die deutsche Aggressionspolitik frühzeitig zu stoppen, zum anderen verschaffte der Coup Hitlers Beliebtheit im Reich weiteren Aufschwung.

Lanzingers Karte für den „Reichsparteitag der Ehre“ von 1936 stellt den „Führer“ als markige und willensstarke, beinahe alttestamentarische Mosesfigur dar, dem das „Volk“ durch dick und dünn unbesorgt folgen könne. 1940 fertigte Lanzinger ein weiteres Porträt Adolf Hitlers an.

Der Zeichner

Rudolf Parsch wurde im heute tschechischen Děčín-Staré Město (Altstadt bei Tetschen an der Elbe) 1883 geboren. Er studierte an der Wiener Akademie und ließ sich nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der russischen und südtirolischen Front zum Einsatz kam, in Bozen nieder, wo er 1923 den Bozner Künstlerbund mitbegründete. Ebenso war er 1946 Gründungsmitglied des Südtiroler Künstlerbundes (Präsidentschaft Hans Piffrader). Er trat als sachlich-traditionsbezogener Porträtist hervor, wobei er insbesondere Zeichnungen bevorzugte, und verstarb 1971 in Bozen.

Während der NS-Zeit erhielt er 1942 bei der Ausstellung des Künstlerhilfswerks im Berliner Völkerkundemuseum einen 2. Preis für Malerei und im selben Jahr bei der Gau-Kunstausstellung in Innsbruck den 2. Preis für Grafik.

An den Tirol-Vorarlberger Gau-Kunstausstellungen 1940–1944 nahm er regelmäßig teil, ebenso 1943 an der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ im Münchner „Haus der Deutschen Kunst“. Neben einem Porträt des Südtiroler „Volksgruppenführers“ Peter Hofer von ca. 1942 sticht sein Hitlerbildnis von 1943 – ein idealisiertes Dreiviertelprofil mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast – hervor, das auf der 4. Gau-Kunstausstellung in Innsbruck gezeigt wurde.

Der Innsbrucker Universitätsassistent Otto von Lutterotti ließ sich in seiner „Kunstbetrachtung“, erschienen im offiziösen Periodikum „Tirol-Vorarlberg. Natur, Kunst, Volk, Leben“ von 1943, zum Kommentar hinreißen, dass mit Parsch eine der „aus Landschaft und Volkstum erwachsenen vielseitigen Kräfte unseres Gaues“ am Werk sei. Ihm sekundierte auch der Publizist und Propagandist Karl Paulin (1880–1960), NSDAP-Mitglied seit 1939, mit den grundsätzlichen Bemerkungen zur selben Ausstellung: „Daß in Zeiten höchster kämpferischer Bewährung die geistigen und künstlerischen Kräfte des deutschen Volkes sich konzentrieren und vertiefen, ist eine Erfahrung, die wir nun auch im vierten Kriegsjahr allenthalben machen und die uns ein erfreuliches Zeichen des unzerstörbaren schöpferischen Kulturwillens unserer Nation ist.“

... dann ist es uns Ansporn,

... dann ist es uns Ansporn, den „Führern“ nicht mehr zu erliegen.

Nicht den „Leugnern“, nicht den Weltuntergangspredigern, nicht den „Glaubenden“ und nicht den Populisten.

Nicht Trump, nicht Orban, nicht Putin, nicht Erdogan, nicht Salvini, und auch unseren Populisten nicht...