Behindert ist, wer behindert wird

-

Vorausgeschickt

Weltweit lebt mehr als eine Milliarde Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Etwa jede zehnte Person in Südtirol hat eine Behinderung. Die UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt in Artikel 1: „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen (gemeint sind: einstellungs- und umweltbedingte) Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ Von einer Behinderung betroffene Menschen werden in der Schule, im Alltag und bei der Arbeit auf verschiedene Art und Weise diskriminiert.

-

Offen und niederschwellig?

Wie offen und niederschwellig die Offene Jugendarbeit in Südtirol für Menschen mit Beeinträchtigung wirklich ist, damit befasst sich der Dachverband der Offenen Jugendarbeit „netz“ seit einiger Zeit. Im März haben im Inso Haus in St. Lorenzen mehr als 40 Jugendarbeiter*innen von Jugendtreffs, Jugendzentren und Jugendkulturvereinen mit jungen Menschen mit Beeinträchtigung und mit Fachleuten diskutiert. Die Rückmeldungen zeigten, dass Offenheit als Arbeitsprinzip alleine nicht reicht. Marina Peter vom Dachverband netz fasste nach der Veranstaltung zusammen: „Eigentlich sollten junge Menschen mit Beeinträchtigung und deren Eltern wissen, dass sie in den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit willkommen sind.“ Doch aus verschiedenen Statements und den vorgestellten Ergebnissen der Umfrage des Südtiroler Monitoringausschuss aus dem Jahr 2023 wurde deutlich, dass das nicht überall so wahrgenommen wird. Junge Menschen mit Behinderung stoßen oft auf physische Hürden und wissen über Teilnahmemöglichkeiten zu wenig Bescheid. Die derzeitige Situation grenze aus, sagte Marina Peter und forderte die Teilnehmenden auf, für mehr Sensibilität, inkludierende Angebote und passende Kommunikation zu sorgen.

-

Referent*innen beim Netzwerktreffen vlnr.: Heidi Ulm - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Daniela Höller – Kinder- & Jugendanwaltschaft, Dorothea Passler - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Sophie Eckl - Südtirol Katholische Jugend, Thomas Karlegger - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Anna Frizzarin – Freie Universität Bozen, Renate Maria Heissl - Freie Universität Bozen & Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Max Silbernagl, Christian Romano – Team Gleichstellungsrätin & Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Barbara Rottensteiner – Lebenshilfe ONLUS, Magdalena Hofer – Blindenzentrum St. Raphael, Heidi Santa – Blindenzentrum St. Raphael, Marina Peter – Dachverband netz I Offene Jugendarbeit Foto: netz | Offene Jugendarbeit

Referent*innen beim Netzwerktreffen vlnr.: Heidi Ulm - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Daniela Höller – Kinder- & Jugendanwaltschaft, Dorothea Passler - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Sophie Eckl - Südtirol Katholische Jugend, Thomas Karlegger - Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Anna Frizzarin – Freie Universität Bozen, Renate Maria Heissl - Freie Universität Bozen & Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Max Silbernagl, Christian Romano – Team Gleichstellungsrätin & Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, Barbara Rottensteiner – Lebenshilfe ONLUS, Magdalena Hofer – Blindenzentrum St. Raphael, Heidi Santa – Blindenzentrum St. Raphael, Marina Peter – Dachverband netz I Offene Jugendarbeit Foto: netz | Offene Jugendarbeit -

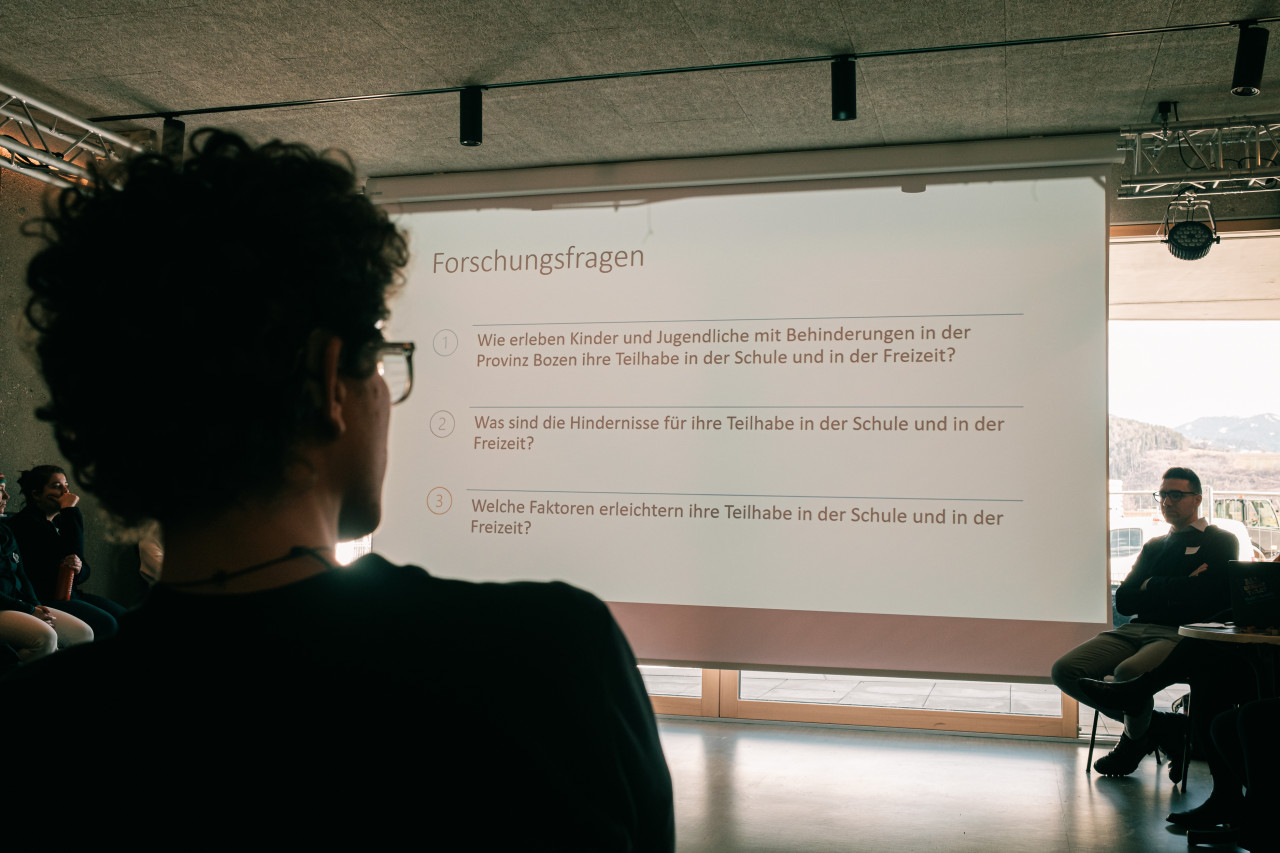

Die Studie

Im vergangenen Jahr hat der Südtiroler Monitoringausschuss die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen erhoben, junge Leute und deren Eltern befragt. Ziel dieser Befragung war es, Barrieren aufzuzeigen, die in den Bereichen Schule und Freizeit erlebt werden. Was die Freizeit angeht, wurde am häufigsten genannt, dass es an Assistenzpersonen in der Freizeitbegleitung mangelt, dass Angebote die Bedürfnisse der Kinder/Jugendlichen zu wenig berücksichtigen und Informationen darüber fehlen. Es gebe zu wenig Möglichkeiten für Treffen mit Gleichaltrigen vor Ort. Die Barrierefreiheit und Zugänglichkeit zu den Angeboten sei zu wenig gewährleistet. Angebote sollten so gestaltet sein, dass alle Personen unabhängig von ihren persönlichen Merkmalen an Bildung, Kultur- und Freizeitangeboten, beim Ausgehen, im Job und beim Dating teilhaben können, gaben die jungen Menschen und ihre Eltern an.

Veronika Joas (42) aus Vierschach, Max Silbernagl (28) aus Seis/Innsbruck, Heidi Ulm (24) aus Montan haben bei dem Treffen mit den Jugendarbeiter*innen über Barrieren und Hürden in ihrem Alltag berichtet, über Vorurteile und Stigmatisierung, über mangelnde Augenhöhe bei Begegnungen und über einen notwendigen gesellschaftlichen Wandel.

-

Die Personen

Max Silbernagl ist 1995 in Bozen als Frühchen geboren, in Kastelruth aufgewachsen und in Bozen zur Oberschule gegangen. Wenn ihn Kinder fragen, wieso er im Rollstuhl sitzt, lädt er sie zum Mitfahren ein. Er erzählt ihnen vom fehlenden Sauerstoffmangel bei seiner Geburt, dass er seinen Körper trotz des Rollstuhls zur Gänze spüren, aber nicht gehen kann. Seine Gedanken sind glasklar. Die Kinder verstehen das. Erwachsene hingegen haben oft eher Berührungsängste und wissen nicht wie reagieren. Max ist vor zwei Jahren nach Innsbruck gezogen, hat zwei Bücher und für verschiedene Zeitungen Artikel geschrieben, ist Teil der Punk-Band „Chaos Junkies“ und engagiert sich für Rechte für Menschen mit Behinderung.

Veronika Joas ist 1982 geboren und in Vierschach mit zunehmenden Sehstörungen aufgewachsen. Sie hat die LBA in Bruneck besucht und erblindete mit 18. Nach der Matura ging Veronika nach Salzburg, um Psychologie zu studieren. Nach Beendigung des Studiums absolvierte sie das Praktikumsjahr Post Lauream im Dienst für Abhängigkeitserkrankungen und im Zentrum für psychische Gesundheit im Sanitätsbetrieb Bruneck und in der Folge die Ausbildung für Kognitive Verhaltenstherapie am Human Research Institut in Brixen. Seit 2009 arbeitet Veronika im Blindenzentrum in Bozen.

Heidi Ulm ist 1999 in Bozen ohne rechten Arm und mit einer deformierten, instabilen Halswirbelsäule und Skoliose geboren. Die Ärzte mutmaßten, dass das Kind nie laufen würde. Doch Heidi, die in Montan aufwuchs, lernte laufen und alles mit einer Hand zu tun. Nach der Oberschule studierte sie Biologie und macht jetzt den Master. Heidi Ulm hat in ihren Jugendjahren auf ihrem YouTube-Kanal „One left“ 27 Videos veröffentlicht, zeigte, wie sie ihr Leben meistert und wollte damit Menschen mit Behinderung Mut machen. 40.000 Mal wurden die Videos aufgerufen. Sie hat ihre Meinung inzwischen geändert. Während sie damals überzeugt war, jede*r könne trotz Behinderung alles schaffen, betont sie heute, dass eine Behinderung einschränkt und die Gesellschaft gerechtere Bedingungen schaffen müsse. Heidi fährt ein Auto mit Automatik. Sie geht klettern und fährt Rad, führt ein Leben wie andere Jugendliche auch.

-

Drei Fragen an drei junge Menschen

Wann/wie kamst du mit der Jugendarbeit in Kontakt? Was hat dir Freude gemacht?

Max Silbernagl: Ich bin mit 13 Jahren zum ersten Mal in den Jugendraum gegangen. Meine Kollegen waren alle dort. Das erste Mal bin ich allein hingegangen und es hat mir gefallen. Nach den gemachten Hausaufgaben bin ich jeden Tag dort gewesen, konnte mit den Jugendarbeiter*innen ratschen, über die Schule sprechen, alles erzählen, was mich beschäftigt hat. Sie haben mich sehr unterstützt, vor allem ein Jugendarbeiter. Im Jugendraum konnte ich mich ausprobieren, durfte sein, wie ich bin, konnte abschalten. Wir haben viel Spaß gehabt, FIFA gezockt, Playstation gespielt. Es hat mir gefallen, dass jemand da war, der normal mit mir geredet hat – auch über Probleme; jemand, der mir weitergeholfen hat, als es schwierig war. Ich bin im Jugendraum mit Musik in Kontakt gekommen, habe Leute gefunden, mit denen ich bis heute befreundet bin. Eine Zeitlang war ich im Vorstand des Vereins aktiv.

Veronika Joas: Als Jugendliche nahm ich an Veranstaltungen der katholischen Jugendtreffs, zumeist gemeinsam mit meiner Schwester oder mit Freundinnen teil. Wenn die Jugendleiter*innen wussten, dass ich eine Sehbehinderung habe, gingen sie sehr auf mich ein. Manchmal habe ich das aber nicht gesagt und meine Freundinnen haben mich einfach mitgenommen. Mit 20 habe ich die Jugendvertretung im Blindenzentrum übernommen und einmal im Jahr ein Treffen von blinden und sehbehinderten Jugendlichen organisiert.

Heidi Ulm: Als Kind war ich bei bunten Wochen dabei. Später bin ich über den Monitoringausschuss mit der Jugendarbeit in Berührung gekommen. Ich habe an verschiedenen Tagungen teilgenommen und Freund*innen, die in diesem Bereich arbeiten.

Was wünscht du dir für junge Menschen mit Beeinträchtigung, was von den Jugendzentren/Einrichtungen?

Max Silbernagl: Ich wünsche mir, dass die Leute Berührungsängste vor Menschen mit Behinderung verlieren, dass wir gehört und motiviert werden. Auch wenn es oft heißt, dass dieses oder jenes nicht geht, sollte es zuerst probiert werden. Dann kann man immer noch sagen, dass es nicht geht. Ich wünsche mir, dass junge Menschen mit Behinderung den Jugendraum als Rückzugsort entdecken, wo sie sich ausprobieren können. Sie sind leider oft in Werkstätten eingebunden oder viel bei der Familie. Wenn sie in den Jugendraum kommen, können sie offener reden und ihre Wünsche freier äußern. Ich wünsche mir, dass die Jugendarbeiter*innen bei schwierigen Familiensituationen auch mit den Eltern reden und mitteilen, dass sie für die jungen Leute da sind, dass sie sie gerne mitnehmen. Jeder Mensch mit Beeinträchtigung ist gerne mit anderen jungen Menschen unterwegs. Man lernt voneinander. Medizinische Notwendigkeiten gilt es natürlich abzuklären. Für meine persönliche Entwicklung und den Aufbau meines Kollegenkreises waren die Jugendräume und die Jugendarbeit sehr wichtig. Ich wünsche diese Chance allen jungen Menschen in Südtirol und dass Jugendliche mit Beeinträchtigung Jugendräume noch viel mehr nutzen. Sie werden dabei selbständiger und selbstbewusster.

Veronika Joas: Generell wünsche ich mir für Jugendliche mit Behinderung, dass sie verschiedene Menschen kennenlernen und verschiedene Erfahrungen machen können. Ich wünsche mir, dass sie auf offene Menschen treffen und der Kontakt miteinander natürlich und unkompliziert ist. Ich wünsche mir, dass den Jugendlichen, egal, ob mit oder ohne Behinderung, etwas zugetraut wird, dass sie sich ausprobieren dürfen – ohne Erfolgsdruck. Jugendlichen mit Behinderung wünsche ich den Mut, sich zu zeigen, wie sie sind, Mut, selbst auf andere Jugendliche zuzugehen und das Vertrauen in die eigene Kreativität. Wenn ein Problem gelöst werden muss, wünsche ich ihnen Vertrauen in die eigenen Stärken und die Bestätigung dafür, dass die Behinderung nur einen Teil der eigenen Person ausmacht. Von Jugendzentren wünsche ich mir, dass die Türen für alle offen stehen, dass Kontakte zwischen allen Jugendlichen gefördert werden, Unsicherheiten besprochen und das Miteinander gemeinsam mit allen Beteiligten auf kreative Art und Weise gestaltet wird. Ich wünsche mir, dass auf die architektonische Barrierefreiheit der Einrichtungen geachtet und, dass bei der Nutzung digitaler Kanäle auch an die digitale Barrierefreiheit gedacht wird, zum Beispiel, dass blinde oder stark sehbehinderte Jugendliche auch auf diesem Weg zu Informationen über Veranstaltungen kommen können.

Heidi Ulm: Obwohl wir in Südtirol privilegiert sind, weil wir im Vergleich zu Österreich und Deutschland keine Sonderschulen haben, ist die Situation bei uns manchmal schwierig und prekär. Das hat auch die Studie des Monitoringausschusses gezeigt. Es geht nicht nur um Menschen mit körperlicher Behinderung, sondern auch um Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder um Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dem Kind sollte im sozialen und akademischen Sinn mehr zugetraut werden. Es wird ihnen so viel verboten, dass sie oft die ganze Lebensfreude verlieren. Man soll die Kinder tun lassen; sie tun es sowieso. Ein Kind lebt von Experimentierfreude. Kinder sollten soweit wie möglich Kinder sein können. Sie dürfen nicht gemobbt werden, das ist ein großes Thema. In der Pubertät wünsche ich mir für Jugendliche mit Beeinträchtigung eine eigens entwickelte Sexualaufklärung. Vor allem für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ist es wichtig, dieses Thema in seiner Umfänglichkeit zu verstehen. Für Jugendliche über 18 wünsche ich mir Arbeitsplätze, nicht in der Behindertenwerkstatt, sondern Arbeit mit gerechter und fairer Entlohnung und einen Arbeitsplatz, an dem sie sein können wie sie sind. Die Gesellschaft muss ihre Blickrichtung ändern: Es geht darum, nicht nur die Behinderung zu sehen, sondern den gesamten Menschen. Kinder und Jugendliche sollten nach der Schule freizeittechnisch und sozial aufgefangen und unterstützt werden. Es braucht Entbürokratisierung im Hinblick auf Assistenztechnologie wie Rollstühle. Beim persönlichen Assistenzsystem kann sich Südtirol in Österreich und in nordischen Ländern etwas abschauen.

-

Wie/wo passiert Inklusion am besten? Was braucht es dafür?

Max Silbernagl: Inklusion funktioniert dort am besten, wo nicht die Beeinträchtigung oder die Hürde im Vordergrund steht, sondern wo die Menschen gesehen werden. Inklusion funktioniert dann, wenn man nicht darüber nachdenkt, welche Diagnose oder welche Beeinträchtigung der Mensch hat, sondern wenn er als Ganzes gesehen wird, wenn man ihn beim Namen nennt. Es ist wichtig, die Menschen mit ihren Fehlern und Stärken, mit Wutausbrüchen, mit den philosophischen Fragen, mit den Chancen zu sehen. Es braucht Offenheit auf beiden Seiten, das Verständnis, dass alle Menschen Schwierigkeiten im Leben haben, dass man sie dennoch gut behandeln kann. Man kann nicht verlangen, dass Menschen mit Beeinträchtigung immer gut drauf sind. Kein Mensch ist das. Ein Mensch mit Beeinträchtigung kann auch mal schlecht drauf, auch zornig sein oder sich blöd verhalten. Meistens können die Betroffenen ihre gesundheitlichen Bedürfnisse selbst erklären. Das ist keine große Hexerei. Einfach tun ist die Devise – und dass beide Seiten riskieren, auch zu scheitern.

Veronika Joas: Inklusion funktioniert am besten, wo Menschen unbefangen aufeinander zugehen und interessiert sind. Es braucht dafür Strukturen, in denen praktische Schwierigkeiten von Menschen mit Behinderung so gering wie möglich gehalten werden. Menschen müssen miteinander reden, um einander zu verstehen und auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Inklusion ist eine Gegenverkehrsstraße: Von beiden Seiten braucht es Offenheit und den Mut, Stärken und Schwächen beim Namen zu nennen, eine gewisse Risikobereitschaft, gegenseitiges Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein, sowie das Wissen um notwendige Hilfestellungen und deren Umsetzung.

Heidi Ulm: Inklusion findet statt, wenn eine Person mit Behinderung nicht als Held*in oder Opfer beachtet wird. Inklusion passiert, wenn man nicht zu viel nachdenkt, wie man sich verhalten soll. Sonst wird es unnatürlich. Es gilt, das Gegenüber so anzunehmen wie es ist, respektvoll, einfach, natürlich, authentisch. Wenn jemand Berührungsängste hat, kann man das mitteilen und Fragen stellen: Wie kann ich dich unterstützen? Wie soll ich dich ansprechen? Viele Probleme kommen gar nicht auf, wenn man offen kommuniziert. Wenn bessere gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen und architektonische Barrieren abgebaut werden, wird Inklusion machbar. Es ist wichtig, dass Menschen gleiche Chancen bekommen und niemand vergessen wird. Inklusion findet im Kleinen statt: zum Bespiel in der Schule, im Rahmen des Sozialen, im familiären Bereich, wenn Menschen Freundschaften schließen. Mit Menschen mit körperlicher Behinderung ist das manchmal einfacher als mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Trotzdem sollen alle Freundschaften leben können. Inklusion passiert in der Wirtschaft, wenn Menschen mit Beeinträchtigung mitarbeiten, wenn wahrgenommen wird, wie wichtig das ist, wenn Menschen einen gerechten Lohn erhalten. Das sind kleine Dinge, aber leider noch lange nicht Realität. Im privaten Leben wird Inklusion lebendig, wenn ich Hürden überwinde und mir überlege, wie ich etwas machen kann, dass ich beispielsweise die Tür aufbekomme oder etwas tue, um es selbst zu tun.

Maria Lobis

Drei Jugendliche, die trotz…

Drei Jugendliche, die trotz körperlicher Einschränkungen in einer Gesellschaft mithalten, die nur das Vollkommene akzeptiert, in der aber zu viele Menschen „mit selbst erfundenen Einschränkungen (Gier, Geiz, Trähigkeit, Langeweile, Suchtprobleme, verpasste Bildung usw.) die Mitbürger belasten und die Umwelt zerstören.“