“Spüren, was übersetzen bedeutet”

-

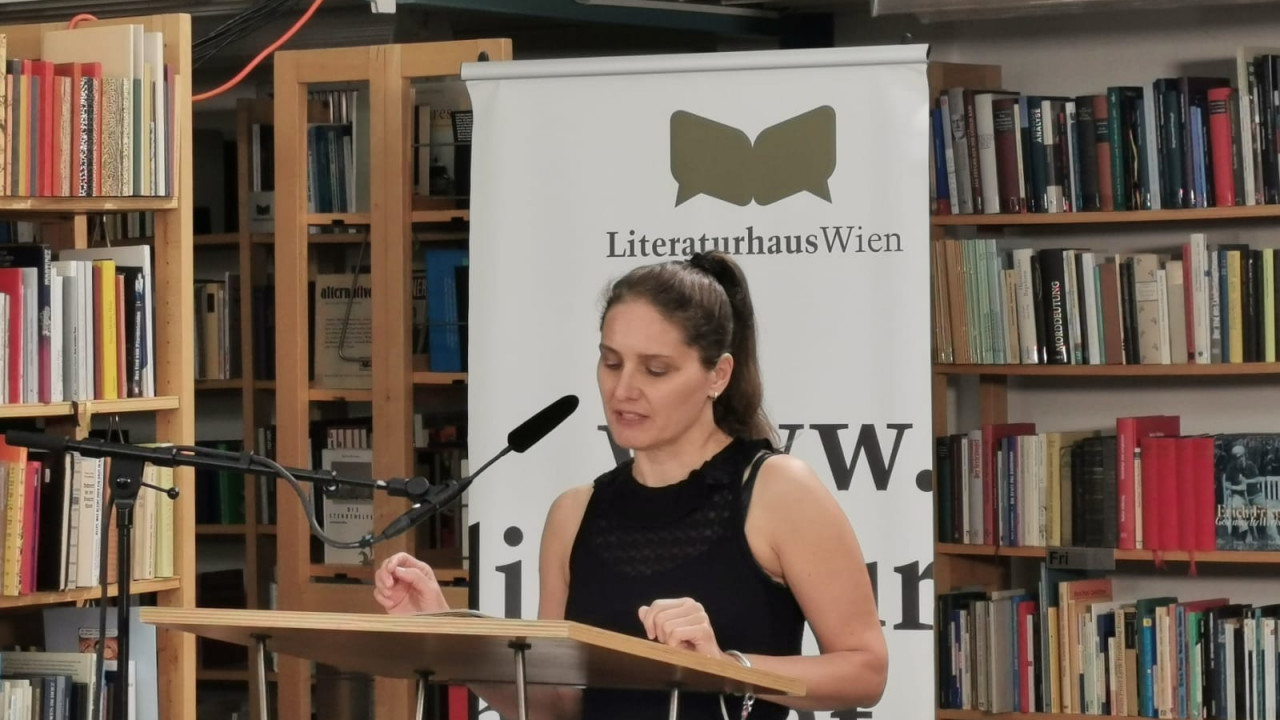

Theresia Prammer leitet den neuen Lehrgang für literarische Übersetzung, der zwischen September 2025 und Ende 2026 vom Europäischen Zentrum für Literatur und Übersetzung - ZeLT zum ersten Mal in Südtirol angeboten wird. Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die die literarische Übersetzung vertiefen möchten – auch ohne professionelle Vorkenntnisse.

Im Interview mit SALTO spricht Prammer darüber, was das Übersetzen für sie bedeutet und warum wir uns vielleicht vor allem in Zeiten der künstlichen Intelligenz damit beschäftigen sollten.

-

SALTO: Theresia Prammer, in diesem Jahr organisiert das ZeLT zum ersten Mal einen Lehrgang für literarische Übersetzung in Südtirol. Sie sind Dozentin für die Übersetzung ins Deutsche. Wie kam es zu diesem Lehrgang und zur Zusammenarbeit?

Theresia Prammer: Zunächst war ich überrascht von der Anfrage durch das ZeLT, aber es hat mich natürlich gefreut, dass es geklappt hat, diesen Lehrgang auf die Beine zu stellen. Wir haben das Konzept für den Lehrgang dann zusammen angepasst, und jetzt bin ich sehr neugierig darauf. Bleibt noch die Frage, was sich die Teilnehmenden erwarten.

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die keine professionellen Übersetzer:innen sind. Warum ist ein niederschwelliges Angebot für literarische Übersetzung wichtig?

Wenn grundsätzlich alle eingeladen sind, an dem Kurs teilzunehmen, dann heißt das nicht automatisch, dass sie dadurch zu literarischen Übersetzer:innen werden. Diesbezüglich war ich anfangs etwas skeptisch und bin es vielleicht immer noch. Denn die Frage, inwieweit sich Quereinsteiger:innen an ein so sensibles Feld wie die Lyrikübersetzung heranführen lassen, stellt sich zweifellos. Deshalb ist die Zielsetzung wichtig: Soll am Ende des gemeinsamen Tuns eine Publikation stehen oder gefällt es uns eher, mit offenem Ausgang zu arbeiten? Es wäre ein heikles Signal, zu vermitteln, dass poetische Übersetzungen sich ohne Weiteres „herstellen“ lassen, egal aus welchem Bereich ich komme und ob ich mit Literatur oder Sprachdenken bereits Erfahrungen gemacht habe. Und dass einer Veröffentlichung dann nichts mehr im Wege steht. Daran glaube ich nicht. Auch ich musste in den letzten 20 Jahren um jede Veröffentlichung kämpfen – und es wird eher schwieriger. Aber wenn wir neugierig und offen an die Sache herangehen, können wir viel experimentieren, uns mit einer Praxis vertraut machen. Und wer weiß, was sich daraus ergibt.

Ja, probieren wir es doch einmal, um zu spüren, was Übersetzen überhaupt bedeutet.

Zsuzsanna Gahse meinte mal, dass jede:r übersetzen sollte. Sind Sie auch dieser Meinung?

Übersetzen ist für mich die genaueste Form des Lesens, eine – in der Tat für alle zugängliche – Möglichkeit, einen Text wirklich zu durchqueren. Auch in Anbetracht der technischen Entwicklungen rund um das Übersetzen wäre ich in Zukunft vielleicht gar nicht abgeneigt, mich Zsuzsanna Gahse anzuschließen und zu sagen: ja, probieren wir es doch einmal, um zu spüren, was Übersetzen überhaupt bedeutet.

Was bedeutet es denn?

Ein Aspekt ist die Konfrontation mit der Materialität der Sprache. Es ist eine gute Übung, nach Synonymen oder idiomatischen Entsprechungen für Begriffe zu suchen – und die Irritation zu spüren, wenn man merkt, dass man darüber noch nie nachgedacht hat. In Südtirol funktioniert die Engführung der Sprachen in manchen Bereichen, etwa in der Werbung, ja sehr gut. Übertrage ich das aber auf einen literarischen Horizont, wird diese Aufgabe zu einer wahren Entdeckungsreise, wir fangen an, Sprache auf eine Weise zu reflektieren, die im Alltag nicht vorkommt. Ilse Aichinger bezeichnet Sprache an sich als „Engagement“, Ernst Jandl spricht davon, „bei der Sache zu sein“. Und Herta Müller nennt Sprache zurecht „ein politisches Gehege“. Beim Übersetzen wird uns vielleicht noch deutlicher bewusst, wie wir uns mit einzelnen Wörtern in diesem Gehege bewegen.

In Südtirol leben wir oft zwischen den Sprachen, bleiben aber doch in unseren Sprachblasen. Kann der Lehrgang dabei helfen, diese Grenzen zu überschreiten und in den jeweils anderen Sprachraum überzutreten?

Das wäre vielleicht ein Desiderat. Ich denke, er kann helfen, Berührungsängste abzubauen. Aber ich halte es nicht für richtig, Literatur direkt zu instrumentalisieren, um politische Anliegen zu verfolgen. Ich glaube vielmehr, dass es umgekehrt passiert: Wer sich intensiv mit einer Gedichtübersetzung befasst oder Übersetzen als „Kunst der Differenz“ praktiziert, kommt leichter in ein Denken, das politische Belange mitbewegt.

Was ist diese „Kunst der Differenz“?

Ich meine die Lust und Notwendigkeit, Dinge fein voneinander abzugrenzen. Übersetzen ist eine Gratwanderung von Übereinstimmung und Differenz. Wenn ich Wörter gegeneinander abwäge, erkenne ich Unterschiede, die weit mehr als stilistische sind. Es geht um das Wahrnehmen des Weltgehalts, den Wörter im Schlepptau haben, und vielleicht auch darum, das zu bewahren, was einem wichtig ist. Aber um zu wissen, was ich bewahren möchte, muss ich erst erfahren, was da ist.

Differenz lebt aber nicht nur zwischen den Sprachen, sondern auch innerhalb einer Sprache. Und wir werden mit Differenz in Berührung kommen, wenn wir in der Gruppe übersetzen. Nachdem jeder Mensch einen anderen Lektürehorizont mitbringt, hat eine Teilnehmerin italienischer Muttersprache zum Beispiel die Gelegenheit, ganz andere Gedächtnisreservoirs zu aktivieren als eine Person deutscher Muttersprache.

Differenz lebt nicht nur zwischen den Sprachen, sondern auch innerhalb einer Sprache.

Übersetzt werden Gedichte aus dem Band „Conglomerati“ von Andrea Zanzotto. Warum Gedichte – und warum Zanzotto?

Lyrikübersetzung ist das Feld, auf dem ich mich in der Regel bewege und Zanzotto halte ich für einen der wichtigsten Autoren unserer Gegenwart – nicht nur wegen der inhaltlichen und theoretischen Fragen, die sein Werk aufwirft, sondern auch, weil es selbst mit Übersetzung in einem weiten Sinn befasst ist. Zanzotto ist ein plurilingualer Autor, hat im Italienischen und in verschiedenen Dialekten geschrieben, zahlreiche Sprachen gelernt. Zudem hat er versucht, Fachsprachen der Wissenschaften in sein Schreiben einfließen zu lassen.

„Conglomerati“ ist ein sehr besonderes Buch, in dem er über das Alter nachdenkt und sich mit den Entwicklungen seines Körpers ebenso auseinandersetzt, wie mit den Entwicklungen seines Schreibens. Es entstand um die Jahrtausendwende und nimmt vieles vorweg, das heute im Kontext von KI aktuell ist. Zanzotto nannte das Jahr 2000 etwa „das Jahr Google“. Nicht zuletzt enthält es auch sehr humorvolle Stücke – ich denke, wir werden Spaß haben.

In einem Vortrag im Rahmen der Konferenz „Was setzt über, wenn Gedichte übersetzt werden?“ stellen Sie die Professionalisierung der Übersetzung infrage die, wie Sie sagen, „nicht nur gute Seiten hat“ Warum?

Grundsätzlich bin ich eine Person, die gegen institutionelle Schwere aufbegehrt und gegen das Arbeiten in Strukturen, die danach trachten, möglichst schnell irgendwo anzukommen, wo es lukrativ wird oder ein Medienecho wartet. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Auftragswerk übersetzt. Professionell zu arbeiten bedeutet für mich nicht, dass mir jemand etwas vorschlägt und ich damit zur ausführenden Kraft werde. So gesehen bin ich auch keine professionelle Übersetzerin. Meine Übersetzungen kommen eher aus dem was Christian Filips die „Quellenliebe des Übersetzenden“ nennt, also aus der Begeisterung für einen bestimmten Text oder dem Gefühl, dass ein bestimmtes Werk, ein Autor oder eine Autorin eine Rolle in meiner Zielsprache spielen sollte.

Umgekehrt halte ich Professionalität im Sinne von durchdachter Herangehensweise und fachlicher Vorbereitung, einem bewussten Nachdenken über das eigene Tun für eine wesentliche Bedingung, um zu übersetzen.

Sie haben in demselben Vortrag auch die Identität der Übersetzerin als „keine Identität“ bezeichnet. Was meinen Sie damit?

So zugespitzt klingt es missverständlich. Was ich meinte, ist, dass sich Übersetzer:innen auf eine Weise mit Sprache beschäftigen, die in so etwas wie einer „objektiven Kunst“ mündet. Werk, Subjekt, Sinn, lyrisches Ich und so weiter werden in eine nicht exklusive, nicht annektierende Beziehung gesetzt. Das halte ich für eine Disposition der Übersetzenden, die auch in ethischer Hinsicht für unsere Zeit relevant sein kann: die Größe oder die Großzügigkeit, sich nicht immer mit der Deutungsmacht eines sogenannten „Originals“ zu identifizieren. Das heißt keineswegs, Übersetzende urheberrechtlich zu übergehen, sondern im Gegenteil einen differenzierten, nicht verklärenden Blick auf Autor:innenschaft zuzulassen.

Gleichzeitig müssen Übersetzende im Literaturbetrieb präsent sein und ihre Stimme behaupten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das „Manifest der menschlichen Sprache“ verweisen, das die Übersetzerverbände herausgegeben haben.

Theresia Prammer stammt ursprünglich aus Niederösterreich und ist Autorin, Romanistin und vielfach ausgezeichnete Übersetzerin. Als Veranstalterin hat sie viele Jahre lang die Literaturtage Lana mitkuratiert. 2020 gründete sie das „Dante-Zentrum für Poesie und Poetik“.

Am Samstag, den 30. August, ist sie bei den Literaturtagen Lana zu Gast: Gemeinsam mit den Dichtern und Literaturwissenschaftlern Gian Mario Villalta und Edoardo Zuccato diskutiert sie über die Zukunft der Dialektpoesie.

Zum Schluss: Am Samstag werden Sie bei den Literaturtagen Lana über die Zukunft der Dialektpoesie sprechen. Was fasziniert Sie an dieser Form der Sprache?

Im 20. Jh verloren die Dialekte durch das, was Pasolini als den Prozess der Homologisierung bezeichnet hat, stark an Boden. Schon der sizilianische Dichter Ignazio Buttitta sagte: „Die Gitarre des Dialekts verliert jeden Tag eine Saite.“ Und doch haben einige der interessantesten Autoren – leider wenige Autorinnen – der Poesie des 20. Jahrhunderts im Dialekt geschrieben.

Was ist Mutter- und was ist Fremdsprache?

Im Grunde muss man bei der Betrachtung der Dialektpoesie bei Dante beginnen, der beim Verfassen seiner Komödie gegen das Lateinische und für die Volkssprache optierte. Diese Dichotomie zwischen Hochsprache und Volkssprache hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt, nur unter veränderten Vorzeichen. Manzoni und Leopardi haben beispielsweise in Sprachen gelebt, die nicht die Sprachen ihres literarischen Ausdrucks waren. Das wirft nicht zuletzt die Frage der Muttersprache auf: Was ist Mutter- und was ist Fremdsprache?

Für mich selbst hat die Beschäftigung mit Dialekt und Dialektlyrik fast heilsamen Charakter: Es sind Idiome, die noch unter dem Radar der künstlichen Intelligenz hindurchschlüpfen. Wenn Übersetzung Sprach-Bewegung ist, ist Dialektübersetzung Übersetzung von Sprache in Bewegung.

Articoli correlati

Kultur | Salto AfternoonDie ZeLTfest/a

Kultur | Salto AfternoonWas leisten Übersetzungen

Das Übersetzen von Lyrik ist…

Das Übersetzen von Lyrik ist etwas ganz Eigenes. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Übersetzen wissenschaftlicher Werke vom Italienischen ins Deutsche und umgekehrt. Da geht es vor allem um Genauigkeit. Mir sträuben sich immer wieder die Haare, wenn ich sehe, wie falsch Südtiroler Medien italienische Texte, z.B. Pressemitteilungen von Polizei oder Carabinieri, ins Deutsche übersetzen. Bei wissenschaftlichen Texten geht es um Präzision, und das sollte auch für den Journalismus gelten. Lyrik ist etwas anderes. Da braucht es auch Gefühl. An einer Übersetzung eines Gedichtes aus dem südafrikanischen Afrikaans habe ich fast ein halbes Jahr lang gefeilt,, weil es darum gegangen ist, die sehr emotionale Aussage des Gedichtes mit Metrik und Reim in Einklang zu bringen. In anderen Fällen bin ich daran auch gescheitert.

Viel Erfolg! “Spüren, was…

Viel Erfolg!

„Spüren, was übersetzen bedeutet“, heißt sich anzuverwandeln: https://laotse-dao-de-ching.blogspot.com/2007/11/daodejing-tao-te-ching…

Vgl. a. Umberto Eco: „Un buon traduttore deve essere un buon traditore“