Destruction Day

-

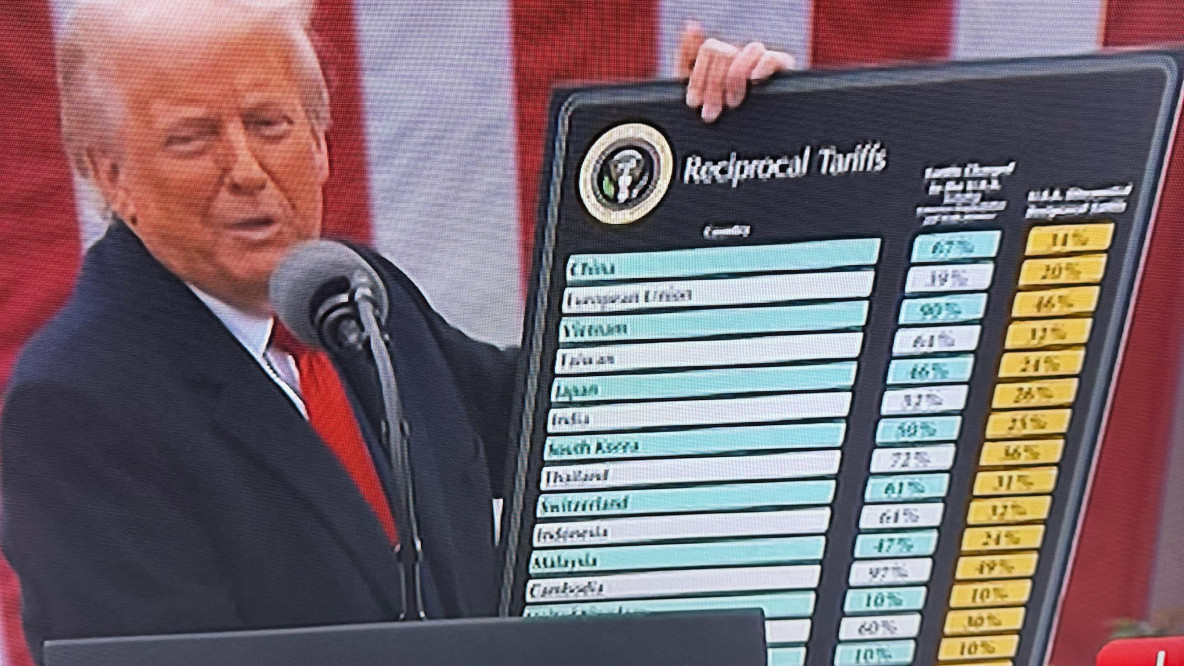

È stato uno show, uno dei tanti ai quali il presidente americano ci ha abituato. Donald Trump ha parlato per circa un’ora ieri sera nel Rose Garden della Casa Bianca e, di fronte al suo gabinetto estasiato, ha accusato il mondo intero di aver sfruttato e derubato gli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, annunciando trionfalmente che quel mondo predatore dovrà finalmente pagare per il „privilegio di importare prodotti negli USA.“ In un rituale che ormai si ripete, il presidente ha trasportato la realtà attraverso lo specchio del movimento MAGA e trasformato gli Stati Uniti, il paese più ricco e potente al mondo, nella vittima principale del sistema. Sistema che alla fine del discorso non esisteva più, per essere sostituito da non si sa cosa. Come la gran parte degli osservatori, l’economista tedesco Marcel Fratzscher non usa mezzi termini: Trump ha distrutto l’ordine mondiale e l’Europa deve ora mantenere la calma e negoziare con Cina, Messico e Canada per rispondere alla guerra commerciale. Intanto l’incertezza - unanimemente considerata un fattore devastante per l’economia, a livello macro e micro - regnerà sovrana, e l’attesa delle risposte da parte dell’Unione Europea, della Cina e del resto del mondo dominerà l’attenzione nei prossimi giorni. Perché le tariffe annunciate a 60 paesi non indicano la volontà di avviare negoziati, sono numeri da guerra commerciale, e peggiori di quelli attesi alla vigilia, dal 34 per cento per la Cina (che si sommano a quelli già introdotti porterebbero il totale a un enorme 54 percento) al 20 per cento dell’Unione Europea al 49 per cento del Vietnam (con la notevole assenza della Russia dalla lista: certo non un partner commerciale significativo, ma evidentemente i dazi punitivi sono destinati agli alleati).

Aggiornamento 4 aprile: Il dipartimento del Commercio ha confermato successivamente che la formula usata per calcolare i dazi si basa sul deficit commerciale USA verso un determinato paese, dividendolo poi per le importazioni dello stesso paese. Le critiche all’utilizzo di questa formula sono moltissime.

-

Una questione di numeri

Sui canali social degli economisti di mezzo mondo gira una tabella che mostra come le tariffe imposte sono più alte rispetto a quelle introdotte nel 1930 dallo Smoot-Hawley Tariff Act, la legge americana che aumentò le tariffe doganali su molti prodotti importati, innescando reazioni negative e aggravando la Grande Depressione. Con un paragone molto più vicino a noi, il giornalista dell’Atlantic David Frum scrive che il momento riporta al marzo del 2020, „e il nome del virus è Donald Trump“.

C'è anche un grande problema con i numeri. Il calcolo delle tariffe che la Casa Bianca chiama „reciproche“ equivale alla metà ("solo metà perché siamo gentili) dei dazi che i paesi impongono alle merci americane, ma è impossibile capire come l’amministrazione americana abbia calcolato questi numeri, che sembrano includere dazi ma anche (forse!) IVA, altre imposte, e barriere non monetarie - così ad esempio l’UE è accusata di imporre tariffe doganali del 39 percento agli USA. Ma l’Europa, nella realtà non MAGA, ha un livello basso di dazi: le tariffe medie UE imposte ai beni americani sono meno del 3 percento. Sono proprio queste false accuse, che non lasciano spazio a negoziazioni, che spingono il premio Nobel Paul Krugman a scrivere su substack che Trump ha cancellato ogni speranza di poter allontanare il mondo dal precipizio.

-

Che ci sia necessità di cambiare il sistema non è in discussione. Che questo metodo avrà come risultato di aiutare gli sconfitti suscita forti dubbi.

Il commercio internazionale è (era) regolato da una serie quasi infinita di accordi bilaterali, multilaterali, e di trattati di libero scambio che formano quello che gli economisti amano definire un piatto di spaghetti, interconnessi fra loro in modo disordinato e confuso che ha creato paesi vincitori e sconfitti assoluti e relativi - tra i vincitori assoluti la Cina e gran parte della sua popolazione uscita dalla povertà, tra gli sconfitti quella parte della popolazione americana che ha visto posti di lavoro sparire verso l’Asia o il Messico. Che ci sia necessità di cambiare il sistema non è in discussione. Che questo metodo avrà come risultato di aiutare gli sconfitti suscita forti dubbi. Alcuni di loro erano presenti allo show della Casa Bianca, operai che dal palco ringraziano Trump per la riapertura promessa delle loro fabbriche. Una scommessa tutta da verificare, sia per i costi esorbitanti che riportare la produzione negli Stati Uniti comporterebbe e i tempi molto lunghi per farlo, sia perché un presidente vendicativo ed erratico come Trump non agevola la scelta di investire negli USA. La sua base elettorale, che aspetta ancora una riduzione dell’inflazione, si è vista servire un aumento dei prezzi che, grazie a queste tariffe, arriverà per molti prodotti - alcuni dei quali di facile rinuncia, altri molto più complicati da sostituire. Come e quando la realtà avrà un impatto sulla popolarità di Trump resta da vedere.

Intanto, prima dell’annuncio sui dazi, la notizia eclatante del 2 aprile era che, nonostante i 25 milioni di dollari che Elon Musk ha speso per sostenere il candidato repubblicano, è stata la candidata democratica a vincere un seggio alla corte costituzionale del Wisconsin.

Non sono solo le Tesla a piacere sempre meno agli elettori - anche smantellare lo stato di diritto, i diritti civili e posti di lavoro del governo federale sembra non rientrare tra le loro priorità. Vedremo se le promesse non mantenute sull’economia piaceranno ancora di meno.

-

Articoli correlati

Wirtschaft | OccupazioneNell’automotive timori per i dazi Usa

Wirtschaft | GermaniaIl Whatever it Takes della Germania

Wirtschaft | US-HandelspolitikWenn Zölle zur Falle werden

Mit den STEUERN werden der…

Mit den STEUERN werden der Wirtschaft bereits erhebliche Fesseln angelegt.

Wenn auch noch zusätzlich die ZÖLLE dazu-kommen, wird in der total vernetzten Welt, mut-willig reichlich Sand in das Getriebe geschüttet.

Das wird auch der Trump merken, wenn wegen nicht mehr reparier-baren Maschinen-Schaden, von den betrogenen Anhängern -a l l e i n- gelassen wird!

Ausgezeichnete Analyse der…

Ausgezeichnete Analyse der neuen weltweiten Wirtschaftssituation, deren Auswirkungen noch nicht abschätzbar sind. Mehr europäische Eigenständigkeit und Einigkeit wird notwendig sein!

Trump ist zu blöd um zu…

Trump ist zu blöd um zu verstehen,dass er sich mit diesen Zöllen langfristig selbst ins KNIE geschossen hat,das ist Fakt: DUMMKOPF!!!

Gott möge dem Trump vergeben…

Gott möge dem Trump vergeben ... . Er versteht es leider nicht besser ... ...

Aus Sicht von miar kloanen…

Aus Sicht von miar kloanen Unleger:....... Wenn da Gigger schreit und da Wind blost, wearden olle norat....... Moll ehrlich, wer hottn wirklich verloren de Woche? De por Euros wos miar Suedtiroler wohrscheinlich wirklich in Oanzelaktien investiert hoben, wearden sich aus meiner Sicht mol auf vielleicht a por 10 Tausend Phaenomene beschraenken. Da gonze finanzielle traurige Rest weard gleich wia i a por Fonds un a por ETFs hoben............ mit a por x Tausend Euros zem......... Des vergeat.... Meine Meinung..... Maximal an Sporplan zuitian und guat isch... Vielleicht die naechschten Monate dazua an Fond mochen der net lei Amerika drinnen hot, epper Asien und Europa a dazua nemmen und guat isch...... Nor kennts daweil olle schreien und Medien produzieren.... I sitz es aus, zohl in Rest auf mein Sprobiachle ein mit Inflationsverlust und loch in maximal 4 Johr wenn i zwoa Pfnaegschten gewunnen hon wos es net Wert woren..... Hauptsoche die Kinder sein gsund und werden zu gscheite Suedtiroler.......