„Den Schornstein gibt es nicht mehr“

-

Die Botschaft der Pressekonferenz des Unternehmerverbandes zur Agenda 2025–2029 ist unmissverständlich: Ohne eine wettbewerbsfähige Industrie wird es Südtirol schwerfallen, Wohlstand, Sozialstaat und Zukunftschancen zu sichern. Eingebettet in die Agenda 2040, legt der Unternehmerverband seine Prioritäten für den kommenden Fünf-Jahres-Zeitraum fest und meldet sich als politischer Akteur zu Wort. Präsident Alexander Rieper, Vizepräsidentin Evelyn Kirchmeier und die Präsidentin der Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Melanie Pernthaler, präsentierten ein Strategiepapier, das Industriepolitik ausdrücklich als Gesellschaftspolitik versteht. In Zeiten des Bozner Stahlwerksdiskurses und der Energiewende stellte sich in der Fragerunde die Frage, wie erwünscht die Industrie in Südtirol eigentlich noch sei.

-

Forderung nach weniger Regulierung

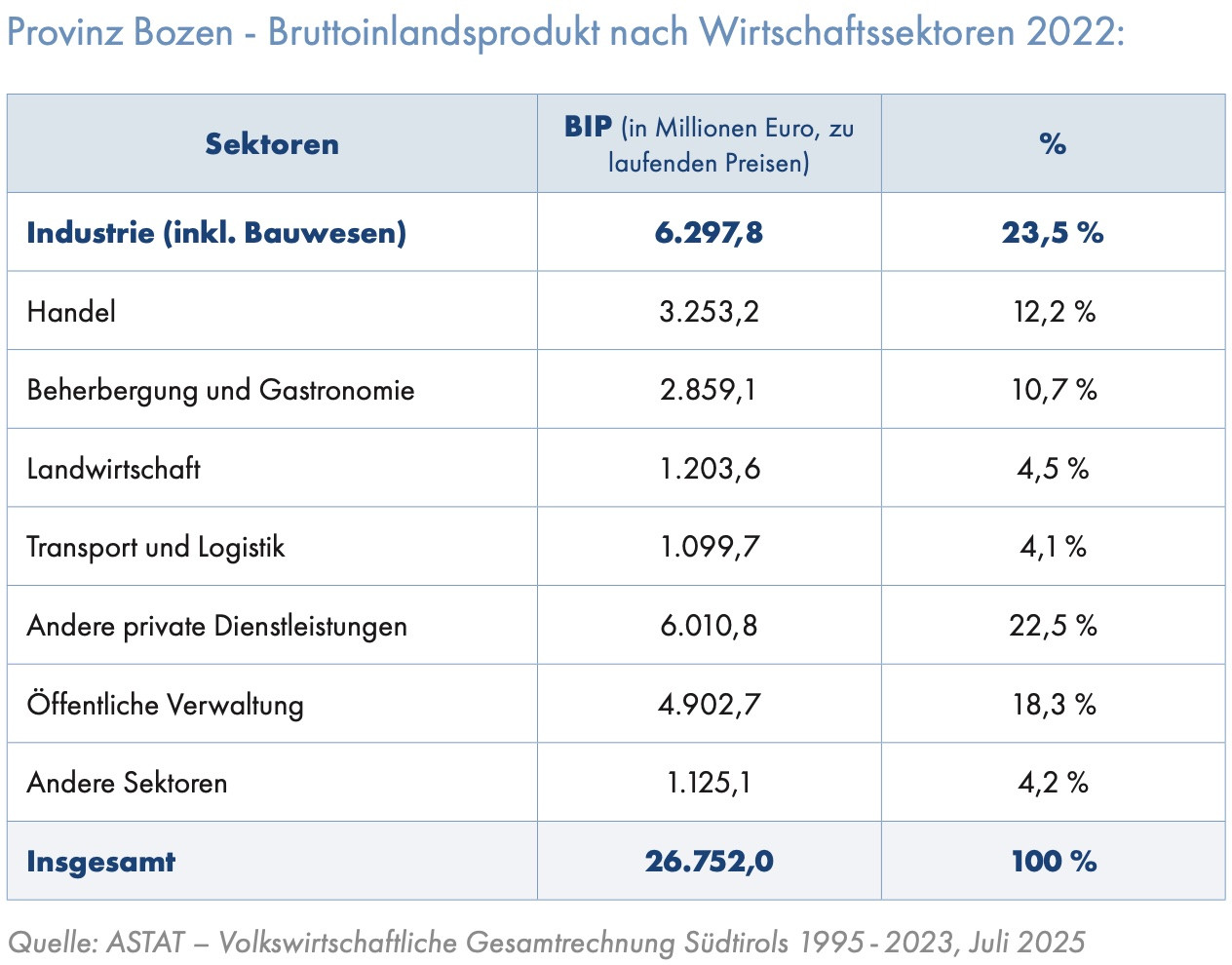

Rieper knüpfte seine Argumentation an einen Faktencheck. Industrie und industrienahe Dienstleistungen würden laut Verband mit 23,5 Prozent den größten Anteil zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, seien Treiber des Exportwachstums und würden deutlich über dem Südtiroler Durchschnitt liegende Löhne zahlen. Über Steuern und Abgaben fließt ein großer Teil dieser Wertschöpfung in den Landeshaushalt zurück. Daraus leitet der Unternehmerverband eine zentrale These ab: „Gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik“, erklärt Präsident Rieper. Sie schaffe nämlich die finanziellen Grundlagen für Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und soziale Leistungen.

Aus Sicht des Präsidiums zeigt das, dass industriell organisierte Unternehmen – unabhängig davon, ob sie Lebensmittel, Stahl oder Dienstleistungen anbieten – einen überproportionalen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand leisten und zugleich Spielräume für bessere Arbeitsbedingungen eröffnen. Darauf begründet, verstehe sich die Agenda des Unternehmerverbands als Versuch, diesen Beitrag sichtbarer zu machen und politische Rahmenbedingungen einzufordern, die ihn absichern.

„Wir müssen klarer vermitteln, was unser Beitrag ist.“

Für die Zukunft habe der Verband eine Vision, die sich entlang der bekannten „vier D“ orientiert, wie sie der ehemalige Verbandspräsident Heiner Oberrauch bezeichnete: Dekarbonisierung, Entbürokratisierung, Digitalisierung, Demografie. Hinzu komme für die Zukunft das „E“ für Enabling, erklärt Vizepräsidentin Kirchmeier. Gemeint sei ein Umfeld, das Entscheidungen erleichtert statt sie zu erschweren. Im Zentrum steht eine modernisierte soziale Marktwirtschaft: eine digitale und schlanke Verwaltung, weniger Bürokratie, eine systematische Überprüfung der öffentlichen Verwaltung und eine stärkere Ausrichtung öffentlicher Mittel auf Innovation, Energiewende und Zukunftsinvestitionen. Zwischen den Zeilen kritisiert der Verband eine Regulierung, die aus seiner Sicht in vielen Bereichen ausufert.

-

Ist die Industrie noch erwünscht?

Einen sensiblen Nerv trifft die Fragerunde, als die aktuelle Auseinandersetzung um die Valbruna-Stahlwerke in Südtirol zur Sprache kommt. Im Kontext der jüngsten Diskussionen erscheine die Industrie in Südtirol, die zwar hohe Exportzahlen und Wertschöpfung vorweisen kann, zunehmend unerwünscht. Dahinter steht die grundsätzliche Frage im Raum: Will die Provinz die Industrie überhaupt – oder setzt die Politik lieber auf Tourismus, Handel und Handwerk?

Rieper ist anderer Meinung. Er verweist auf „sehr gute Beziehungen“ zu den institutionellen Ansprechpartnern, und das käme nicht von ungefähr: „Wer eine Bilanz lesen kann, weiß, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten“. Gleichzeitig räumt er ein, dass die Branche ein Kommunikationsproblem habe: „Man ist es gewohnt, seine Arbeit zu machen und zufrieden zu sein, wenn sie gut gemacht ist. Weniger aber, darüber laut zu sprechen. Wir müssen klarer vermitteln, was unser Beitrag ist“, so der Präsident.

„Wir haben ein Imageproblem.“

Besonders deutlich werde das am Thema Umweltimage. Vorwürfe, dass die Industrie für die Verschmutzung der Umwelt verantwortlich sei, sehe er in der Realität nicht bestätigt. „Wir haben ein Imageproblem. Wer an Industrie denkt, hat das Symbol einer kleinen Fabrik mit rauchendem Schornstein im Kopf. Diesen rauchenden Schornstein gibt es aber nicht mehr“, führt Rieper aus. Er sehe im Land keine Betriebe, die so „schmutzig“ arbeiteten, wie es das Klischee suggeriere. Hier sieht der Verband ein klares Imageproblem, das er auch als selbstverschuldet beschreibt: Die Branche müsse besser erklären, wie moderne Produktion heute aussehe, welche Standards es gebe und welche Rolle sie bei der Transformation hin zu klimafreundlicherer Wirtschaft spiele.

-

CO2-Bilanz

Aus dem Emissionskataster der Provinz Bozen aus dem Jahr 2024 geht hervor, dass industrielle Verbrennungsprozesse für Emissionen von jährlich 235 Kilotonnen CO2 verantwortlich sei. Damit liegt der Industriesektor auf dem dritten Platz hinter dem Straßenverkehr (1.163 Kilotonnen) und nicht-industriellen Verbrennungsprozessen (511 Kilotonnen).

-

In diesem Zusammenhang ordnet Rieper auch den Stahlsektor ein. Europa definiere die Industrie insgesamt als strategischen Bereich, ebenso die italienische Regierung. Die eigentliche Frage sei nicht, ob man Stahlwerke grundsätzlich wolle, sondern ob sich Südtirol – oder im größeren Rahmen Europa – in Bezug auf sensible Produkte, wie Medikamente oder spezielle Stahltypen dauerhaft von Drittstaaten abhängig machen wolle. Der Verband positioniert sich hier klar: Südtirol soll Teil einer europäischen industriellen Basis bleiben, statt in der Wertschöpfung auf Importe zu setzen.

-

Die Lohnfrage

Sehr konkret wird die Agenda beim Thema Fachkräfte. Hier verschränken sich wirtschaftliche Fragen mit Wohn- und Gesellschaftspolitik. Hohe Wohnkosten, insbesondere im Großraum Bozen, bedeuten auch eine geringere Verfügbarkeit an Arbeitskräften. Der Verband fordert mehr leistbaren Mietwohnraum, neue Wohnformen und eine engere Abstimmung zwischen Wohnbaupolitik, Raumordnung, Gemeinden und Wirtschaft. Erste Modelle betriebsnahen Wohnens gebe es bereits, sie könnten das Problem aber nur punktuell entschärfen. Ein konkreter Ansatz des Verbands sei daher die Beteiligung am Projekt „Stiftung Wohnen Südtirol“.

„Die Globalisierung trägt dazu bei, dass jeder sich bis an die Grenze des Möglichen optimiert. Das Gleichgewicht zu halten, ist hier eine Herausforderung.“

Dabei tauchte auch zwangsläufig das Thema Löhne auf. Bekannt ist, dass Gehälter in Nachbarländern teils höher liegen. Rieper warnt vor simplen Vergleichen, die Unterschiede bei Arbeitszeit, Steuer- und Abgabensystemen und Lebenshaltungskosten ausblenden. Entscheidend sei das Gleichgewicht: „Wenn Wohnen und andere Fixkosten einen zu großen Teil des Monatsbudgets auffressen, entsteht das Problem, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht halten können“, so Rieper. Unternehmen könnten im globalen Wettbewerb Löhne aber nicht beliebig erhöhen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Rieper erklärt: „Die Globalisierung trägt dazu bei, dass jeder sich bis an die Grenze des Möglichen optimiert. Das Gleichgewicht zu halten, ist hier eine Herausforderung“.

-

Articoli correlati

Wirtschaft | AstatTurismo, arrivi in aumento del 4%

Wirtschaft | WIFO-BerichtNur Brotkrümel für die Mittelschicht?

Wirtschaft | AcciaierieSolo Valbruna al sopralluogo

„Besonders deutlich werde…

„Besonders deutlich werde das am Thema Umweltimage. Vorwürfe, dass die Industrie für die Verschmutzung der Umwelt verantwortlich sei, sehe er in der Realität nicht bestätigt“, sagt der Unternehmerverband-Präsident im obigen Artikel.

Das mag zwar im großen und ganzen stimmen aber in einem Fall muss ich dem Herrn Rieper leider widersprechen. Es geht dabei um die Firma Progress, die trotz mehrerer Leerstände vor Ort auf Biegen und Brechen den ökologisch sehr wertvollen Auwald in der Brixner Industriezone für ihr neues Betongebäude zerstören will!!

Bitte Herr Rieper sprechen Sie doch mal mit den Progress-Vertretern dahingehend, dass man doch endlich die Finger von diesem soo wichtigen Vogelhabitat (auch 7 Arten der Roten Liste brüten dort) lässt und einen der drei folgenden Leerstände bebaut:

1. ex Holz Magagna Areal

2. Freifläche vor der Firma Alupress

3. ex Gasthof Ziggler Areal, bereits im Besitz der Firma Progress

Siehe auch:

https://www.dropbox.com/scl/fi/a80hbsgv3ndsy01tcg982/AuwaldLeerst-nde.H…

SPEZIAL-STAHL in Bozen…

SPEZIAL-STAHL in Bozen produzieren, „wo weder fossile ENERGIE + keine METALLE vorkommen, für die weitere Bearbeitung wieder irgend wohin gekarrt - + wieder erhitzt werden müssen, wird im harten Wettbewerb nicht lang überleben ...!,“ ... wenn kein politisches GELD (... Wert-Vernichtung von 3 € zu 1 €) eingesetzt wird!