Intendiamoci bene

-

A novembre dunque, in contemporanea con l’accensione delle luci dei mercatini di Natale, sapremo se il disegno di legge sulla revisione dell’autonomia del Trentino Alto Adige elaborato dal Governo in un clima di segretezza tale da far impallidire la tanto criticata ritrosia all’esternazione di Alcide Berloffa, sarà tale da soddisfare le aspettative del Presidente Kompatscher e della SVP dietro di lui schierata un po' alla rinfusa.

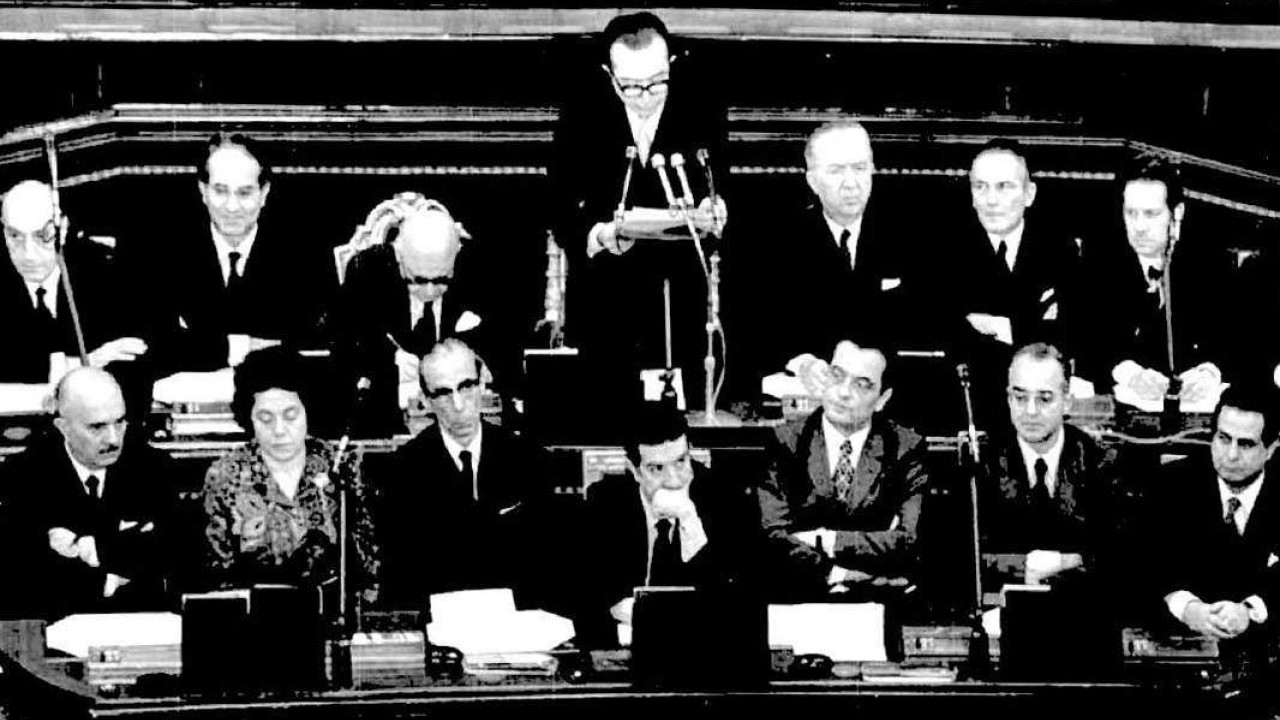

Nel frattempo si discute, si ipotizza, ci si esercita nell’arte della divinazione. Interessante a questo riguardo l’intervista rilasciata dal professor ed ex senatore Oskar Peterlini a Salto. Critiche puntute le sue, anche se va detto che è stato uno dei pochi ad attribuire, con molte ragioni, il mutato atteggiamento di Fratelli d’Italia sull’autonomia altoatesina al desiderio di accreditarsi come forza affidabile nei confronti dei possibili partners europei, primi tra tutti i popolari di Austria e Germania. Desta qualche perplessità invece la ricostruzione di Peterlini sul contenzioso tra Roma e Bolzano sulla delicatissima questione riguardante la famosa clausola dell’intesa, quella, per capirci, che se approvata bloccherebbe drasticamente qualsiasi iniziativa parlamentare sullo statuto se non concordata preventivamente con le assemblee locali. Secondo l’ex senatore la questione figurava addirittura tra gli impegni del Governo in sede di chiusura della fase di attuazione del Pacchetto, nel 1992. L’avrebbe promessa “tra le righe” ai sudtirolesi Giulio Andreotti. Non vi è motivo per pensare che l’ex senatore sia incorso in un’inesattezza, ma la memoria storica politica in quel periodo non registra mai un simile passaggio. Non ne parla sicuramente lo stesso Andreotti nel discorso con il quale, alla Camera, il 30 gennaio del 1992, annuncia il varo delle ultime norme di attuazione e il via libera alla chiusura della vertenza internazionale con l’Austria. Non ci si ricorda nemmeno che la questione fosse tra quelle che animarono, in quelle settimane, un dibattito più che vivace nel mondo politico sudtirolese. I cavalli di battaglia di chi paventava i rischi di una chiusura troppo frettolosa erano altri: la questione dell’ancoraggio internazionale e il sempiterno problema del rischio che l’autonomia venisse svuotata dai famosi “poteri di coordinamento e indirizzo” che sono poi gli antenati di quelle concezioni giuridiche messe in atto dalla Corte Costituzionale e che oggi ci si trova a dover rettificare per restituire alle competenze autonome lo smalto di quel tempo.

-

Non sembra nemmeno che la questione della clausola di intesa fosse tra quelle che iniziarono ad essere portate avanti, in quel processo che è stato definito dell’autonomia dinamica, qualche mese dopo la chiusura. Si iniziò, nell’autunno del 92, con la questione del bilinguismo nei concessionari di pubblici servizi sollevata dal senatore Karl Ferrari e si è poi proseguito con molti altri argomenti. Della questione dell’intesa si è iniziato a parlare pubblicamente in tempi molto più recenti e soprattutto in coincidenza con i tentativi di riforma costituzionale portati avanti a varie riprese, non ultimo quello varato dal Governo Renzi e miseramente naufragato sugli scogli del referendum.

Comunque sia la questione dell’intesa è materia più che scottante e lo sanno bene lo stesso Kompatscher come anche i suoi interlocutori romani. Se venisse concessa sarebbe uno stravolgimento di non poco conto in quella che, sui libri di diritto, viene chiamata la gerarchia delle fonti normative e un precedente di non poco conto anche per altre autonomie.

In attesa di sapere con quale punteggio finirà la partita, resta da ricordare che un’altra forma di intesa, diversa dal punto di vista dell’efficacia giuridica ma non meno rilevante sul piano politico governa le cose della politica altoatesina da almeno una sessantina d’anni. È un principio in base al quale nulla può essere messo in campo per quel che riguarda lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige e le sue norme di attuazione che non nasca da un accordo tra chi vuole norme deve emanare, il Governo in primo luogo, e le popolazioni locali con particolare riferimento, in Alto Adige, alle minoranze.

A novembre, prima di iniziare a sfogliare il Calendario dell’Avvento sapremo se le regole del gioco cambieranno

Questo vincolo fa la sua comparsa esattamente sessant’anni fa, nel dicembre del 1964, quando, a Bolzano, la SVP rinvia al mittente, corredata da un cortese rifiuto, l’intesa sulla vertenza altoatesina raggiunta pochi giorni prima a Parigi dai due ministri degli esteri di Austria e Italia Bruno Kreisky e Giuseppe Saragat. Un colpo di scena che lascia strascichi pesanti sia a Roma ma soprattutto a Vienna, con il leader socialista che, per ritorsione, farà votare i suoi deputati, qualche anno più tardi, contro il Pacchetto. A spingere i sudtirolesi ad una simile mossa ci sono elementi di fatto dell’intesa che non condividono ma soprattutto una questione di metodo: vogliono essere loro a condurre la trattativa e non vedersi recapitare gli accordi siglati da altri. Inizia così una fase nuova e diversa che culminerà, cinque anni dopo, nel varo del nuovo Statuto concordato tra Roma e Bolzano con l’Austria che approva quanto deciso dalla Stella Alpina

È un metodo che resterà in vigore, da allora in poi, anche per tutta la fase di attuazione del Pacchetto e che trova la sua dimensione politica del concetto delle commissioni paritetiche dei sei e dei 12, che tali sono proprio perché devono realizzare una convergenza di opinioni tra il centro e la periferia. È chiaro che, e qui sta la differenza con il vincolo che verrebbe introdotto dalla clausola di intesa, il Governo non è obbligato a rispettare le intese raggiunte in commissione così come il parlamento, nel 1971, non era certo obbligato a varare la legge costituzionale. Si trattava però di un principio politico che ha funzionato, non senza contrasti e lunghe fasi di paralisi dell’attività normativa, sino ai giorni nostri. A novembre, prima di iniziare a sfogliare il Calendario dell’Avvento sapremo se le regole del gioco cambieranno. O forse no.

«Se venisse concessa sarebbe…

„Se venisse concessa [la clausola dell’intesa, NdA] sarebbe uno stravolgimento di non poco conto in quella che, sui libri di diritto, viene chiamata la gerarchia delle fonti normative e un precedente di non poco conto anche per altre autonomie.“

A dire il vero, verrebbe bocciata „seduta stante“ dalla Corte costituzionale (che, per l’appunto, tutela la Costituzione).

PS

Si definisce „gerarchia delle fonti“ (non„gerarchia delle fonti normative“) che producono (le „fonti“) le „norme giuridiche“.

In risposta a «Se venisse concessa sarebbe… di Luca Marcon

Se è una legge…

Se è una legge costituzionale è un po' difficile che la Corte costituzionale possa bocciarla.

In risposta a Se è una legge… di Dennis Loos

Perché? Le leggi, anche…

Perché? Le leggi, anche quelle costituzionali, vengono emanate dal Parlamento. Quelle costituzionali seguono ovviamente un iter particolare (la Camera dei Deputati e il Senato devono approvarle due volte con un intervallo non minore di tre mesi e, nella seconda votazione, con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera), ma possono comunque rivelarsi incostituzionali e in quel caso la Corte Costituzionale le boccia.

In risposta a Perché? Le leggi, anche… di Manfred Klotz

Sie irren, das VerfG hat…

Sie irren, das VerfG hat mehrmals selbst festgestellt dass es keine Verfassungsgesetze beurteilen darf (z. B. Urteil 1146/88).

In risposta a Sie irren, das VerfG hat… di Dennis Loos

Das von Ihnen zitierte…

Das von Ihnen zitierte Urteil besagt genau das Gegenteil, nämlich, dass die italienische Verfassung Grundsätze enthält, die nicht mit Verfassungsgesetzen abgeändert werden können. Darunter beispielsweise die Abkehr von der republikanischen Staatsform (nur als auffälligstes Beispiel). Da das Parlament aber souverän ist, könnte es bei Einhaltung der Mehrheiten bei der Abstimmung dennoch ein Gesetz verabschieden, das Grundlagen der Verfassung aushebelt (etwa die Gleichheit aller Menschen, was bei einer rechtsextremen Regierung durchaus passieren könnte), das dann aber als verfassungswidrig erklärt wird. Wäre es nicht so, wäre die Kontrollfunktion des Verfassungsgerichts eingeschränkt.

Steht übrigens auch klar in dem von Ihnen zitierten Urteil...

In risposta a Perché? Le leggi, anche… di Manfred Klotz

Sie irren, das VerfG hat…

Sie irren, das VerfG hat mehrmals selbst festgestellt dass es keine Verfassungsgesetze beurteilen darf (z. B. Urteil 1146/88).

In risposta a Sie irren, das VerfG hat… di Dennis Loos

La sentenza citata (che sono…

La sentenza citata (che sono andato a leggere) parla proprio d’altro. Di seguito un estratto:

„La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.“

Quale sia il senso di richiamarla nel contesto (e in risposta al commento a cui risponde), proprio non si capisce.

In ogni caso, il, per così dire, „petitum“, riguardava il presunto contrasto tra due norme costituzionali e quindi la loro interpretazione: dichiarata esistenza del quale la Corte costituzionale ha rigettato con queste motivazioni:

„In particolare, il giudice a quo ipotizza due interpretazioni della disposizione impugnata aventi significato assai diverso fra loro o addirittura opposto e le prospetta entrambe al giudice di costituzionalità senza precisare quale delle due propone. Ma è giurisprudenza ormai costante di questa Corte (v. sentt. nn. 169 del 1982, 225 del 1983, 30 del 1984, nonché ord. n. 204 del 1983), ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni che, essendo proposte dal giudice a quo secondo interpretazioni tra loro contrastanti e dando vita, pertanto, a richieste meramente ipotetiche, impediscono di identificare precisamente il thema decidendum e fanno venir meno le possibilità di verificare la rilevanza delle questioni stesse, in quanto proposte “in astratto„. Per tali motivi le questioni sollevate dal giudice a quo vanno senz’altro dichiarate inammissibili.“

Oltretutto è scritta in un linguaggio che, pur con qualche sforzo, può essere compreso anche dai non addetti ai lavori:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&n…

(fine dei miei interventi sul tema)

In risposta a La sentenza citata (che sono… di Luca Marcon

Fragen Sie einfach einen…

Fragen Sie einfach einen Rechtsexperten Ihres Vertrauens. Verfassungsgesetze sind Verfassung und können daher nicht als verfassungswidrig eingestuft werden.

In risposta a Fragen Sie einfach einen… di Dennis Loos

Krass. Vielleicht haben Sie…

Krass. Vielleicht haben Sie ja das falsche Urteil zitiert (was dann noch krasser wäre), aber in besagtem unterstreicht der Verfassungsgerichtshof sein verbrieftes Recht, auch Verfassungsgesetze oder Rechte mit Verfassungsrang zu prüfen: „Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.“

In risposta a Krass. Vielleicht haben Sie… di Manfred Klotz

Es war ein Fehler, ein…

Es war ein Fehler, ein Urteil zu erwähnen, das für juristische Laien besonders schwer zu verstehen ist. Ich erkläre es Ihnen: Indem das Verfassungsgericht in dem Urteil seine Zuständigkeit definiert, auch Verfassungsgesetze auf die Einhaltung der Grundprinzipien zu überprüfen, sagt es gleichzeitig, dass es Verfassungsgesetze nur darauf überprüfen darf und nicht wie ordentliche Gesetze auch auf ihre allgemeine Verfassungsmäßigkeit. Solange zum Beispiel mit einem Verfassungsgesetz nicht die republikanische Ordnung abgeschafft wird, hat das Gericht keine Zuständigkeit für eine Zurückweisung. Das Urteil sagt also nahezu das Gegenteil von dem, was ein erster Blick darauf vermuten lassen könnte.

In risposta a Es war ein Fehler, ein… di Dennis Loos

Sie täuschen sich. Dieses…

Ich wäre etwas weniger herablassend. Dieses Urteil ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Das Verfassungsgericht schreibt nicht, wie Sie behaupten, dass die eigene Zuständigkeit sich darauf beschränkt, ich zitiere Sie „AUCH Verfassungsgesetze auf die Einhaltung der Grundprinzipien“ zu überprüfen, sondern darin, Verfassungsgesetze AUCH auf die Einhaltung der Grundprinzipien zu überprüfen (...anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch die herkömmliche Verfassungskonformität geprüft wird. Tatsächlich steht im Urteil ganz klar: Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, ANCHE... Hätte sich das Verfassungsgericht selbst die Beschränkung der Kontrollfunktion auf die Einhaltung der Grundprinzipien der Verfassung auferlegt, hätten die Verfassungsrichter sicherlich geschrieben „Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.“ Ist ihnen aufgefallen, dass das „anche“ fehlt und der Satz dadurch eine andere Bedeutung bekommt?

Den Unterschied sollten Sie als „juristischer Fachmann“, im Unterschied zu einem „juristischen Laien“ (der ich übrigens nicht bin), schon erkennen. Außer Sie sind ein sprachlicher Laie, der nicht weiß, dass die Stellung eines Adverbs in einem Satz schon eine Bedeutung hat. „Auch da täuschen Sie sich“, hat eine andere Bedeutung als bspw. „da täuschen auch Sie sich“, oder „da täuschen Sie auch sich“. Sicher ist nur, dass Sie sich täuschen.

Es war überhaupt ein Fehler ein Urteil zu zitieren, dessen sprachliche Feinheiten Sie wahrscheinlich nicht verstanden haben. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sich das Verfassungsgericht mit einem anderen Urteil selbst widerspricht (das kommt schon hie und da vor), aber dieses Urteil sagt nicht das, was Sie behaupten.

In risposta a Sie täuschen sich. Dieses… di Manfred Klotz

Der erste Teil der…

Der erste Teil der italienischen Verfassung entspricht dem deutschen Grundgesetz. Und natürlich überprüft ein italienisches Verfassungsgericht ob diese Voraussetzungen aus dem ersten Teil gegeben sind.

„Unsere beiden Verfassungen weisen eine ähnliche Struktur auf, indem sie am Anfang der Verfassung eine Liste der geschützten Grundrechte vorsehen. Im zweiten Teil beschreiben sie, wie der Staat und seine Machtorgane organisiert sind. Zwischen den Grundrechten werden sämtliche persönlichen Freiheiten geschützt, darunter das Recht auf Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, und der Gleichheitssatz. In Bezug auf die Struktur des Staates gibt es jedoch Unterschiede zwischen den Verfassungen. Italien ist ein sogenannter Regionalstaat, während Deutschland hingegen ein föderaler Staat ist.“

Wer eine Übersetzung der italienischen Verfassung für den Hausgebrauch sucht wird hier fündig

https://www.dirkoelnfirenze.eu/der-verein/verfassung-und-grundgesetz

In risposta a Der erste Teil der… di Stefan S

Verzeihung, aber mir müssen…

Verzeihung, aber mir müssen Sie das nicht erklären. Aber wenn wir genau sein wollen, entspricht das deutsche Grundgesetz übrigens eher der italienischen Verfassung, denn letztere wurde schon anfangs 1948 verabschiedet, das deutsche Grundgesetz etwa anderthalb Jahre später.

In risposta a Verzeihung, aber mir müssen… di Manfred Klotz

Sind Sie Jura Professor oder…

Sind Sie Jura Professor oder warum soweit aus dem Fenster lehnen?

Außerdem habe ich in keinster Weise erwähnt das hier jemand vom anderen kopiert hat sondern lediglich die Ähnlichkeit genannt.

Also mit dem lesen klappt es bei Ihnen auch nicht 😉

In risposta a Sind Sie Jura Professor oder… di Stefan S

Weil man dabei besser sieht…

Weil man dabei besser sieht...

Mit dem Lesen klappt es eben sehr gut, daher der Einwand. Die Gewichtung der Worte lernt man übrigens auch, wenn man Urteile interpretieren muss;)

Aber wahrscheinlich habe ich etwas überreagiert, sorry.

In risposta a «Se venisse concessa sarebbe… di Luca Marcon

Un'intesa precedente all…

Un’intesa precedente all’emanazione di una legge non stravolge necessariamente la gerarchia delle fonti, per cui una legge così nata non viene necessariamente bocciata dalla Corte Costituzionale. Nel momento in cui l’istituzione che emana una legge, ne ha la competenza in base all’ordinamento giuridico, la gerarchia è rispettata. In quel caso, la Corte potrebbe solo ravvisare l’incostituzionalità della norma emanata. Se però tale norma, frutto di un’intesa, rispetta i dettami costituzionali (che, ci si augura, sono stati precedentemente vagliati), la Corte non ha motivo di intervenire.

Kompatscher davanti allo…

Kompatscher davanti allo stato Italiano,ultimamente,era poco diplomatico!

Sì, sembra che l’Avvento del…

Sì, sembra che l’Avvento del Glühwein interessi più dell’Avvento della Riforma…)

Per "intenderci, Maurizio,…

Per „intenderci“, Maurizio, könnten wir die Protagonisten, es waren Männer unter sich, befragen. Ein Roland Ritz lebt noch.

Du irrst mehrfach. Das Südtirol wäre ohne Einvernehmen von 1946 kaum italienisch.

Verträge allgemein erfolgen immer einvernehmlich, z.B. auch das sog. Mailänder Finanzabkommen hatte vor dem it. Verfassungsgericht Bestand. Gesellschaft verfasst/verhält sich selbst zum Gemeinwohlwesen in Begegnung/Vergegnung. Das nennt man bekanntlich Wahrhaftigkeit.

Ja es stimmt zwar, 1992 hat das Südtirol für den damals nicht rasch genug gehenden EU-Beitritt Österreichs einen sehr hohen Preis bezahlt. Das gehört auch zur Wahrheitserzählung. Denn nicht mal dieses völkerrechtliche Schutzübereinkommen, der Minimalstandard von 1946, wie die Gleichwertigkeit der dt. Bevölkerung und Bürgerschaft, wie die völlige Gleichstellung des Deutschen mit dem Italienischen in (öffentlichen) Amtsbeurkundungen (z.B. bei Normsetzungen), aber auch in der Toponomastik wurde bis heute, nach 78 Jahren, umgesetzt (vgl. a. Art. 10. der IT. Verfassung). Deutsch ist immer noch nur (minderwertige) Hilfs- und Kommunikations- aber nicht Amtssprache - mit weitreichenden (rechtlichen) Folgen auf allen Gebieten - so auch z.B. bei der Integration neuer Bürger-innen.

Es wurden auch keine Rechts- und Schutzgarantien vereinbart, noch wirksame Mechanismen, wie z.B. ein bilaterales Monitoring, eine Schiedskommission (vgl. Kreisky-Saragat 1963), ein Schiedsgericht oder „Autority“ implementiert. Verfassungsrichter-innen werden ausschließlich von der Titularnation bestimmt.

Selbst die Möglichkeit der Wiederverleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft, auch als Teil eines wirksamen Minderheitenschutzes im europäischen Geist und der Weitherzigkeit, wurde selbst von LH - trotz parteienübergreifenden Begehrensantrages des Südt. Landtags an Österreich und Nationalratsbeschlusses - hintertrieben.

Wen wundert es da? Wir sehen seit langem zusehends eine gezielte Aushöhlung und Beschneidung der tatsächlichen Kompetenzen von 50% im Vergleich zu 1992. (Vgl. Dissertation des preisgekrönten Juristen Dr. Matthias Haller — mit dem Titel „Südtirols Minderheitenschutzsystem. Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht.“)

Wo ist „Equity“, wo das gelobte antik-röm. Grundprinzip der Subsidiarität, wo die beste Autonomie der Welt, wenn man sieht, wie gleichzeitig der Zugriff der röm. Regierung mittels Vorbehalt it. Eigeninteressen oder auch nur durch „Autority“ längst auf Wasser, Wertstoffe, Strom ... Taxis gegriffen wird?

Wohl kaum jemand kommt heute an der Erkenntnis vorbei, dass das innerstaatliche Klein-Kein des Minderheiten- und Autonomieschutzes mit seinen Unwegsamkeiten in der Praxis mehr als brüchig und von nationalpolitischen Entwicklungen in Italien selbst abhängig ist. Gleichwohl auch staatliche Bestimmungen Italiens im Zusammenhang mit den Schutzübereinkommen im Rahmen des Pariser Friedensvertrages laut Text stets „in Übereinstimmung mit schon getroffenen oder in Vorbereitung befindlichen gesetzgeberischen Maßnahmen“ zu stehen haben.

Machen wir uns ehrlich. Auch in Südtirol zählt letztlich, was am Ende rauskommt. Ein schwerer Stand, heute mehr denn je, jedenfalls für das Südtirol als „ein kleines Europa in Europa“ (Kompatscher).