Die “unselige” Studie

-

Vor rund einer Woche hat die Studie über die „Pestizid-Ausbreitung im Vinschgau vom Tal bis in die Gipfelregion“, wie sie in einer Aussendung des Mitverfassers und Sprechers des italienischen Pesticide Action Network (PAN), Koen Hertoge, bezeichnet wurde, für großes Aufsehen gesorgt. Aber nicht nur in Südtirol ging die wissenschaftliche Publikation der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) durch alle Medien, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum.

-

Bodenproben im Vinschgau: Eine Studentengruppe aus Landau inklusive Begleitpersonen (Johann Zaller und Carsten A. Brühl) haben zwischen dem 8. und 11. Mai 2022 Bodenproben in unterschiedlichen Höhenlagen genommen. Foto: RPTU Kaiserslautern-Landau

Bodenproben im Vinschgau: Eine Studentengruppe aus Landau inklusive Begleitpersonen (Johann Zaller und Carsten A. Brühl) haben zwischen dem 8. und 11. Mai 2022 Bodenproben in unterschiedlichen Höhenlagen genommen. Foto: RPTU Kaiserslautern-LandauWährend der Dachverband für Natur- und Umweltschutz von Besorgnis erregenden Ergebnissen spricht, den Vinschgau in einer Pestizidwolke verhüllt sieht und mit „Entsetzen feststellt, dass ein Großteil der Südtiroler Bevölkerung in der Vegetationsperiode tagtäglich und unfreiwillig mit chemisch-synthetischen Pestiziden in Kontakt ist“, fragt man sich auf Seiten der Obstbauern, die in der integrierten Produktion tätig sind, ob das noch seriöse Wissenschaft und seriöser Journalismus ist. Sauer stößt den Landwirten nicht nur die Tatsache auf, dass diese Studie kurz nach dem Urteil des Staatsrates zur „Malser Pestizidverordnung“ veröffentlicht wurde. So fragen sie sich, ob das Zufall bzw. die Antwort auf das Urteil ist. Wie berichtet, wurde damit der Rekurs der Gemeinde Mals abgewiesen und damit das Urteil des Verwaltungsgerichtes Bozen aus dem Jahre 2018 bestätigt. Die Gemeinde Mals hatte eine Verordnung zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln erlassen, die jedoch vom Staatsrat für nicht rechtskonform erklärt wurde, da eine derartige Verordnung die Kompetenzen einer Gemeindeverwaltung überschreiten würde.

„Aber weder der Malser Weg, noch PAN, noch das Umweltinstitut oder andere NGOs sind in die Finanzierung involviert.“

Hinter vorgehaltener Hand vermuten die Bauern zudem Umweltschutzverbände als Auftrag- und Geldgeber hinter der Studie, was einer der Autoren, Carsten. A. Brühl, allerdings bestreitet. So sagt der Wissenschaftler des Fachbereiches Ökotoxikologie & Umwelt der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU): „Die Studie wurde von niemandem finanziert – wir haben das aus Hausmitteln der beiden Arbeitsgruppen bestritten. Es gibt da gar keinen Zuschuss von irgendwelchen Seiten. Koen Hertoge war der Mann vor Ort, wir mussten ja die Logistik planen. Aber weder der Malser Weg, noch PAN, noch das Umweltinstitut oder andere NGOs sind in die Finanzierung involviert.“ Auch den Unterstellungen aus Bauernkreisen, dass diese Studie gezielt nach Bekanntwerden des Staatsratsurteils veröffentlicht wurde, widerspricht Brühl vehement. Das Paper wurde bereits einige Zeit vorher eingereicht, den Zeitpunkt zu timen, sei also nicht möglich gewesen.

Eine aktuelle Studie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) zeigt, dass Pestizide im Vinschgau nicht auf der Anbaufläche bleiben, sondern im ganzen Tal bis in Höhenlagen zu finden sind. Die festgestellten Rückstände unterschiedlicher Pestizide können sich schädlich auf die Umwelt auswirken.

Während sich die Fachwelt bisher darüber einig war, dass Pestizide im Wesentlichen in der Apfelanlage verbleiben, zeige die moderne Analytik auch Rückstände außerhalb von Apfelanlagen auf. Durch die Abdrift werden auch Insekten in Naturschutzgebieten belastet, wie Studien zeigen. „In 16 europäischen Ländern hat sich der Bestand von Schmetterlingen des Grünlands zwischen 1990 und 2015 um etwa ein Drittel verringert“, schreibt Katrin Wenz von der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Deutschland.

Auch im Vinschgau wurde bereits vor einigen Jahren ein Rückgang von Schmetterlingen auf den Bergwiesen beobachtet. „Fachleute vermuteten einen Zusammenhang mit dem Einsatz von Pestiziden im Tal, aber es gibt kaum Studien dazu“, erklären die Autoren Carsten A. Brühl, Nina Engelhard, Nikita Bakanov, Jakob Wolfram, Koen Hertoge und Johann G. Zaller.

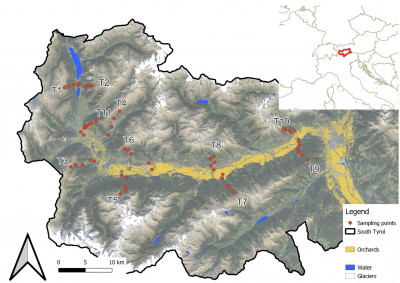

Das wollten sie ändern und haben insgesamt elf sogenannte Höhentransekte entlang der gesamten Talachse untersucht, Strecken, die sich vom Talboden von 500 Metern Seehöhe bis auf die Berggipfel mit 2.300 Metern erstrecken. Entlang dieser Höhentransekte entnahm das Team auf Höhenstufen alle 300 Meter Untersuchungsmaterial. An insgesamt 53 Standorten wurden so Pflanzenmaterial gesammelt und Bodenproben gezogen.

Die Analyse der Proben zeigt, dass die Pestizide durch die teilweise starken Talwinde und die Thermik im Vinschgau in den Höhen und mit Abstand zu den Apfelplantagen abnehmen, aber trotzdem noch nachweisbar sind. „Wir fanden die Mittel in entlegenen Bergtälern, auf den Gipfeln und in Nationalparks. Dort haben sie nichts verloren“, sagt Brühl.

Bereits in den gemessenen niedrigen Konzentrationen können Pestizide zu sogenannten sublethalen, also nicht direkt tödlichen Effekten bei Organismen führen. Für Schmetterlinge könnte das beispielsweise eine Verringerung der Eiablage bedeuten. Nur an einer einzigen Stelle haben die Forscherinnen in den Pflanzen keine Wirkstoffe gefunden – an jener Stelle waren auch sehr viele Schmetterlinge zu beobachten.

Der Rückgang von Schmetterlingen dient als Indikator für Veränderungen in einem Ökosystem. Mittlerweile belegen zahlreiche Studien den weltweiten Artenschwund bei Schmetterlingen. Als Ursache dafür macht die Wissenschaft im Wesentlichen den Klimawandel und die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft verantwortlich.

Foto: Ramin Karbassi/Unsplash„Deutlich interessengeleitet “

Foto: Ramin Karbassi/Unsplash„Deutlich interessengeleitet “Ein anderes Bild über diese Studie zeichnet Andreas von Tiedemann, seit 2020 Studiendekan der Fakultät für Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen. Von Tiedemann veröffentlicht seine Expertisen unter anderem in verschiedenen Agrar-Fachzeitschriften und war bereits in Südtirol als Referent zu diesem Thema zu Gast. SALTO hat ihn um eine Einordnung dieser Studie gebeten, vor allem unter dem Aspekt „Sind die Nachweise von Pflanzenschutzmittel gefährlich? Wenn ja, wie gefährlich?“ In seiner Stellungnahme zu dieser, wie er schreibt „unseligen“ Studie, erklärt der Göttinger Universitäts-Professor, dass die nur zu einem Zeitpunkt im Mai ermittelten Messwerte durchaus plausibel in Bezug auf die Höhenverteilung und örtliche Differenzierung in Relation zur Lage der Obstbauflächen erscheinen; auffallend seien dabei die überwiegend äußerst geringen Messwerte.

Andreas von Tiedemann:: „Insgesamt reiht sich diese Studie in eine lange Reihe ähnlicher Publikationen der Autoren ein, die Pflanzenschutzmitteln ein in Wirklichkeit nicht bestehendes Gefahrenpotential zuschreiben wollen.“ Foto: Universität Göttingen

Andreas von Tiedemann:: „Insgesamt reiht sich diese Studie in eine lange Reihe ähnlicher Publikationen der Autoren ein, die Pflanzenschutzmitteln ein in Wirklichkeit nicht bestehendes Gefahrenpotential zuschreiben wollen.“ Foto: Universität GöttingenVon Tiedemann kritisiert weiters, dass es sich beim Paper um eine ausschließlich deskriptive Studie, allein bestehend aus reiner Messwertdarstellung ohne realitätsbezogene Risikobewertung, handelt. „Das Vorhandensein von Spuren von Substanzen wird unzulässigerweise mit Risiko gleichgesetzt, wie dies in vielen solchen Studien erfolgt“, so der Agrar-Wissenschaftler, der erklärt, dass die Studie keinerlei Schadeffekte belegen würde, aus denen ein reales Risiko abgeleitet werden könnte. „Ein solches reales Risiko, genannt wird die Gefährdung der Biodiversität, ist auch nicht zu erwarten, da selbst auf Behandlungsflächen Artenverluste nicht nachweisbar sind“, betont von Tiedemann und wird mit seiner nächsten Aussage noch deutlicher: „Die Unterlassung einer realitätsnahen Risikobewertung ist vermutlich deshalb erfolgt, weil auch den Autoren klar sein dürfte, dass die nachgewiesenen Spuren von Substanzen hinsichtlich eines realen Schadpotentials und damit Risikos irrelevant sind. Obwohl keinerlei solche negativen Effekte untersucht oder belegt worden sind, wird die unzulässige Schlussfolgerung gezogen, dass die Biodiversität gefährdet sei und die Forderung nach einer Reduzierung des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes aufgestellt.“ Eine solche Schlussfolgerung könne von diesen Daten nicht abgeleitet werden und sei eine rein politische Forderung, „die in einem wissenschaftlichen Paper deplatziert ist“. Laut von Tiedemann würden diese unbegründeten Schlussfolgerungen die Studie als deutlich interessengeleitet ausweisen. Bereits die Anlage der Studie würde diesen Verdacht bestärken, denn eine Probenahme im Mai zur Spritzsaison ließe die erwünschten Ergebnisse, auch wenn sie eigentlich irrelevant sind, sicher erwarten. Eine Probenahme außerhalb der Saison würde vermutlich ein anderes Bild ergeben und zeigen, dass selbst diese Spuren von Substanzen nur eine Momentaufnahme und kein Dauerzustand sind.

„Es ist gegenüber Laien unverantwortlich, allein die Existenz solcher Spuren festzustellen, ohne sie hinsichtlich ihres realen Gefährdungspotentials klar zu bewerten.“

„Insgesamt reiht sich diese Studie in eine lange Reihe ähnlicher Publikationen der Autoren ein, die Pflanzenschutzmitteln ein in Wirklichkeit nicht bestehendes Gefahrenpotential zuschreiben wollen. Dieser Vorsatz behindert eine objektive wissenschaftliche Arbeit. Es spricht für sich, dass einer der Autoren Mitarbeiter bei PAN, einer extremen Anti-Pestizidgruppierung, ist“, so der Göttinger Universitätsprofessor, der erklärt, dass mit der heutigen extrem empfindlichen Analytik sich fast überall Hunderte von Stoffen nachweisen lassen würden, die anthropogenen Ursprungs sind. „Es ist gegenüber Laien unverantwortlich, allein die Existenz solcher Spuren festzustellen, ohne sie hinsichtlich ihres realen Gefährdungspotentials klar zu bewerten. Damit erzeugt man nur unbegründete Ängste, wie auch in diesem Fall. Angst aber sollte man vor einer Welt haben, in der Pflanzenschutzmittel zur Sicherung unserer Nahrungsmittelproduktion nicht mehr zur Verfügung stehen, denn das ist eine reale Gefährdung aller.“

Ankündigung: Wie die Präsidentin der Freien Universität Bozen und preisgekrönte Biologin, Ulrike Tappeiner, die Pestizid-Studie einordnet, berichten wir diese Woche auf SALTO.

Articoli correlati

Gesellschaft | LandwirtschaftLuis II.

Umwelt | Val VenostaRilevati pesticidi ad alta quota

Umwelt | BiodiversitätDie vergessene Krise

..achso...diese mini…

..achso...diese mini Traktoren hat man kürzlich in Bozen gar nicht gesehen...oder fuhren die hinter den Bulldozern?

Auf welchem Auge ist der…

Auf welchem Auge ist der gute Herr Tiedemann denn blind, wenn er behauptet: „Ein solches reales Risiko, genannt wird die Gefährdung der Biodiversität, ist auch nicht zu erwarten, da selbst auf Behandlungsflächen Artenverluste nicht nachweisbar sind“?

Ich jedenfalls habe schon seit Jahren kein einziges sog. Glühwürmchen mehr gesehen, nur um das banalste Beispiel anzuführen.

Heuer hatte ich nach Jahren wieder einmal das Glück einen einzigen Finken zu sehen.

Klar, das alles bedeutet überhaupt nichts ... und übrigens ist eh alles schon egal. Die Enkelkinder werden’s schon richten.

In risposta a Auf welchem Auge ist der… di Dominikus Ande…

Glühwürmchen finden Sie auch…

Glühwürmchen finden Sie auch dort nicht, wo nicht gespritzt wird. Der „gute Herr Tiedemann“ sagt im Prinzip ja nur, dass die Schlussfolgerungen der Autoren der Studie in dieser Form unwissenschaftlich sind. Oder um es mit einem Vergleich zu sagen, man darf sich nicht wundern, wenn man im Winter Schnee in Höhenlagen feststellt und davon ableiten, dass das ganze Jahr Lawinengefahr besteht.

In risposta a Glühwürmchen finden Sie auch… di Manfred Klotz

Dann versuche ich es anders:…

Dann versuche ich es anders: Wie ich in den 70ern das erste Mal mit dem Auto nach Kalabrien gefahren bin, musste bei jedem Tanken die Windschutzscheibe von einer dicken Schicht Insekt befreit werden.

Nun die Frage an den Spezialisten: Wann haben sie das letzte Mal dieses „Problem“ gehabt ... und was soll man daraus schließen? Dass Lawinengefahr besteht?

In risposta a Dann versuche ich es anders:… di Dominikus Ande…

Kommt darauf an, zu welchem…

Kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt Sie nach Kalabrien gefahren sind. Entomologischer Lebenszyklus, klar? Angesichts der steigenden Temperaturen wird es in Zukunft sogar mehr Insekten geben, vielleicht aber andere. Tatsache ist, dass der Insektenschwund in erster Linie auf den Rückgang von Lebensraum und Nahrungsangebot zurückzuführen ist und nur in einem zweiten Moment auf Pestizide.

In risposta a Kommt darauf an, zu welchem… di Manfred Klotz

"Lebensraum und…

„Lebensraum und Nahrungsangebot zurückzuführen ist und nur in einem zweiten Moment auf Pestizide.“

Das 2te bedingt das 1ste, egal wie man es dreht, die Pestizide spielen eine erhebliche Rolle. Es geht eigentlich nur um die Frage wieviel Gift verträgt unsere Umwelt noch und damit meine ich bestimmt nicht nur die Pestizide. Die Plastikverseuchung z.B. haben wir täglich vor Augen und wir drehen trotzdem weiter am Rad und fallen stattdessen gesellschaftlich zurück zum Anfang des letzten Jahrhunderts. Prost Mahlzeit!

In risposta a Kommt darauf an, zu welchem… di Manfred Klotz

Wann fährt ein…

Wann fährt ein durchschnittlicher Urlauber schon etomologisch nach Kalabrien? Und was ist mit dem dritten Moment? Mein Name ist Haaaaase ...

In risposta a Kommt darauf an, zu welchem… di Manfred Klotz

Dai dai ... heint findet man…

Dai dai ... heint findet man jo bei der FEA oder im OBI net amol mehr an „Spezial-Spray zur Insektenentfernung“. Früher war der neben der Kasse ausgestellt. Ich weiß jetzt nicht ob daran die Pestizide, die Klimaerwärmung oder der Nord-Fön schuld sind. Fakt ist jedenfalls, dass man heute weniger Windschutzscheiben und Scheinwerfer putzen muß als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Es gibt aber schon auch Studien die ziemlich krass belegen, dass speziell die empfindlichen Schmetterlinge unter neuen Einflüssen leiden - extremer Populationsrückgang. In den USA geht man, nach viel Hin- und Herschieben, jedenfalls jetzt doch davon aus, dass industrieller Agraranbau (mit allen Zutaten) für den Rückgang verantwortlich ist. Wo keine Biodiversität findet sich freilich auch weniger Leben & Wesen.

Ach es bleib a leidiges Thema !

Frau Luther und Frau Tötsch,…

Frau Luther und Frau Tötsch, vielen Dank für diesen informativen Bericht.

Die Ausagen und die Einordnungen dieser unseligen Studien,zeigt, dass immer jemand dahinter steht welcher auf irgend einer WEISE einen Auftrag hat .Herrn Tiedemann kann ich zu diesen Aussagen nur beglückwünschen, ich hoffe dieser Bericht wird von vielen normalen Bürger gelesen und jeder soll sich selbst ein Bild machen.

Letztes Jahr wurden Pollenproben im Oberenvinschgau auf Pestiziedrückstände wissenschaftlich untersucht, das Ergebnis es wurden keine Pflanzenschutzmittl gefunde.

So siehts aus.

Leider sind die selbsternannten Umweltschützer, Geschäftsschädigend,denn durch Ihre falschen Behauptungen verunsichern sie die Bürger und Gaste.

...wo sind die Studien? …

...wo sind die Studien?

...wo sind die Rückstandsanalysen in ppm (Parts per Million), 0,000001 %? ...bis heute keine veröffentlicht!

Was sind die gesetzlichen Rückstandswerte!

Ich will Fakten, und nicht immer die Anwender beschuldigen, die sich nur an gesetzliche Bestimmungen halten!

In risposta a ...wo sind die Studien? … di Robert Zagler

Vielleicht hilft dieser link…

Vielleicht hilft dieser link weiter

https://www.nature.com/articles/s43247-024-01220-1?fbclid=IwAR2YliNPbm-…

90 % der Bevölkerung kaufen…

90 % der Bevölkerung kaufen nicht Bio, also theoretisch geht denen das alles am A... vorbei. Diese Herrschaften sollten auch nach den Spuren von Autoabgasen suchen, dann würden sie auch fündig. Diese sind nachgewiesenermaßen krebserregend. Gut, an Elektrosmog glauben eh die Wenigsten. Wer zu Hause einen Drucker stehen hat, oder im Büro, Ausrüstungen von Kunststoffen, Möbeln, Bodenbelag, Wasch- und Putzmitteln, Lebensmitteln, ............... also viel Spaß denen, die giftfrei leben wollen. Wenn schon alles auf den Tisch, nicht nur einseitig die Dinge betrachten. Und zur Wiederholung: Ich warte auf den Tag, wo alle Bio kaufen.

In risposta a 90 % der Bevölkerung kaufen… di nobody

Sie warten also auf den Tag,…

Sie warten also auf den Tag, an dem alle Bio kaufen. Weil dann...? Was machen / denken Sie wohl dann? Nichts, nicht wahr? Ich bin nämlich sicher, Sie fänden auch dann noch gewichtige Gründe, sich auf Ihrem liebgewonnenen Standpunkt einzuzementieren.

Interessant auch die hier geäußerte Befriedigung darüber, dass 90% „der Bevölkerung“ - und das sind dann wohl die „normalen Bürger“, wie ein anderer Forist formuliert - nullstens an zukunfts-fairem Denken und Handeln interessiert sind. Deshalb ist die Gesamtsituation auch so super und die Traktor-Stollenräder rollen weiter für den Sieg (über Tierwohl und Green Deal). Applaus.

In risposta a 90 % der Bevölkerung kaufen… di nobody

Wieso? Ich hoffe doch, dass…

Wieso? Ich hoffe doch, dass niemand an das Märchen glaubt, dass BIO-Produkte nicht chemisch gespritzt, oder behandelt werden?

Haben Sie mal einen wirklich unbehandelten Apfel gesehen? Auf einem in meiner Nähe seit vielen Jahren brach liegendem Grundstück (Raum Bozen) stehen echte, von diesem Boden (!) wild gewachsene Apfelbäume (ja ich weiß, eine echte Seltenheit!). Die stehen sogar ganz alleine, fallen beim ersten Sommergewitter nicht um (sonst wären sie nicht > 10 Jahre alt), ohne Betonstützen, Drähte o.ä, werden von niemanden geschnitten, gezupt, gepflegt usw.

Je nach Jahr sind in etwa 25-50% wegen der verschiedenen Schädlinge nicht genießbar (mal die Fliege, mal die Wanze, sonst ein Wurm usw.), aber der Rest schmeckt ervorragend.

Tatsache ist dass (leider) kein normaler Kunde diesen Apfel kaufen würde! Auch nicht auf dem Bio- oder Bauernmarkt. Alle wollen sie BIO aber das Produkt muss auch schön aussehen, groß sein, keine Dellen haben, müssen glänzen, usw.

Nochmals: gibt es wirklich Personen die glauben BIO bedeutet ungespritzt? Fragen sie mal einen Biobauer was er spritzt? Und wie er sich selbst schützen muss, wenn er spritzt? Und wie oft er spritzen muss?

In risposta a Wieso? Ich hoffe doch, dass… di G. D.

Immer diese alte rudimentäre…

Immer diese alte rudimentäre Betrachtung mit den Monokulturen. Bio reduziert sich ja nicht wie beim konventionellen Anbau auf spritzen, chemisch oder weniger chemisch und wieviel.

Und wie beim Wald ist es im Obst und Gemüseanbau auch wichtig auf Mischkulturen zu setzen. Dann ist es auch möglich vermeintliche Schädlinge als Nützlinge zu gewinnen.

z.B. mit der Permakultur

https://salto.bz/de/article/11092023/kurze-wege-gutes-gemuese

Ausdünstungen von…

Ausdünstungen von Kunststoffen, Lacken, Klebstoffen ...

In risposta a Ausdünstungen von… di nobody

... Mikroplastik vor allem…

... Mikroplastik vor allem durch Reifenabtrieb des geliebten Autos - auch tabu.

(würde auch alle treffen, nicht nur die Bauern).

In risposta a ... Mikroplastik vor allem… di Peter Gasser

Zigaretten und Alkohol,…

Zigaretten und Alkohol, Waschmittel und Tiefkühlprodukte und conveniene food dürfen in einer Pestiziddiskussion mit einer anständigen whataboutism Liste die etwas auf sich hält niemals fehlen!

In risposta a Zigaretten und Alkohol,… di Ludwig Thoma

Da sind Sie ja wieder, cool,…

Da sind Sie ja wieder, cool, Sie kleben echt an mir fest :-)

Whataboutism ist „die Technik oder Praxis, auf eine Anschuldigung oder eine schwierige Frage mit einer Gegenfrage zu antworten oder ein anderes Thema aufzugreifen“:

Hier aber geht es darum, dass der, der ständig und nur mit dem Finger auf den Bauern als Umweltsünder zeigt und diesen verurteilt, wenn er wie alle anderen Berufe gesetzeskonform seiner Arbeit nachgeht, selbst an vielen Fronten Umweltsünder ist, und bei sich die Änderung nicht ansetzt, die er vom Bauern verlangt. Wir sind damit mitten im Thema und beim Kern-Thema geblieben.

Warum der, der mit seinem Auto, seiner Heizung, seiner eigenen Arbeit die Umwelt genauso und meist mehr belastet wie der Bauer bei seiner Arbeit, grad ständig auf den Bauern zeigt, darf eingebracht und thematisiert werden.

Selbst Wein Saufen und bei anderen Wasser predigen ist halt immer so eine Sache.

In risposta a Da sind Sie ja wieder, cool,… di Peter Gasser

Die Flugmangos, Bananen und…

Die Flugmangos, Bananen und Ananas wären natürlich auch noch zu erwähnen....

Würde man die erstmal verbieten, dann würden sich bei uns in Berg und Tal auch keine Rückstände von Pestiziden mehr nachweisen lassen, so die „Logik“.

Und die Baumwolle, die ist auch ganz schlimm....

In risposta a Die Flugmangos, Bananen und… di Ludwig Thoma

Richtig: würden keine…

Richtig: würden keine Lebensmittel mehr verkauft werden dürfen, die mit chemischen Pflanzenschutzmitteln erzeugt werden, dann gäbe es überall auf der Welt weniger Umweltbelastung, auch bei uns...

Aber das wollen wir ja NICHT, wir wollen ja den Konsumenten keine Beschränkungen auferlegen, das träfe ja ALLE, nein, wir suchen uns da eine kleine Berufsgruppe aus, so als Ersatz... und nur diese soll sich der Umwelt zu liebe für uns weit über das gesetzliche oder wissenschaftliche Maß hinaus beschränken, wir Konsumenten nicht, wir wollen WEITER Lebensmittel (und Konsumartikel) konsumieren, die mit chemischen Pflanzenschutzmitteln hergestellt und aus aller Welt herangeschifft und herangeflogen werden. Bei all diesen Produkten interessieren uns weder Pestizide, noch Kinder- oder Sklavenarbeit noch Abgase von Schiffen und Flugzeugen - wir sehen es ja nicht, wir riechen es nicht, was geht es uns dann an?

Aber lasst uns doch bitte periodisch-systematisch auf unsere Bauern schimpfen (auch wenn diese wesentlich kontrollierter und menschengerechter produzieren), das tut einfach irgendwie gut. Wir geben uns damit selbst einen (scheinbaren) ABLASS, und es kostet uns nichts...

... quod deus bene vertat!

In risposta a Richtig: würden keine… di Peter Gasser

Ja ich weiß, Sie sind…

Ja ich weiß, Sie sind ziemlich gebiased in dieser Hinsicht.

Ich versuche es mit einem kleinen Beispiel, wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass Sie das nicht aus Ihrer populistischen Bauernbubble pieksen wird. Also:

Nachricht: Feinstaubwerte in der Poebene erreichen besorgniserregende Höchstwerte.

Kommentar: Diese selbsternannten Pseudowissenschaftler sollen doch bei sich zu Hause den Feinstaub messen, anstatt hier periodisch systematisch unbescholtene Bürger maßregeln zu wollen, die fahren doch selbst alle einen Verbrenner-SUV.

In risposta a Ja ich weiß, Sie sind… di Ludwig Thoma

sic tacuisses... . https:/…

sic tacuisses...

.

kleiner Hinweis, es (mit stalkingartigem Verhalten) nicht zu übertreiben, so meine Meinung und höflicher und gern gegebener Hinweis:

https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)

„ Als Troll bezeichnet man im Netzjargon eine Person, die im Internet *vorsätzlich* mit “zündelnden„ Flame-Kommentaren einen verbalen Disput entfachen oder absichtlich Menschen im Internet verärgern will... Ihre Kommunikation in diesen Communitys ist auf Beiträge beschränkt, die *auf emotionale Provokation* anderer Gesprächsteilnehmer zielen. Dies erfolgt mit der Motivation, eine *emotionale Reaktion* der anderen Teilnehmer zu erreichen“:

(Sie wissen ja, dass ich Ihnen diese emotionale Reaktion seit Monaten verweigere, also?)

.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hassrede

Hassrede, Lehnübersetzung von engl. „hate speech“, bezeichnet sprachliche Ausdrucksweisen von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung und Verunglimpfung bestimmter Personen...

.

Im Sinne der Netiquette schließe ich meinerseits diesen Disput mit Ihnen, da Sie zum wiederholten Mal ad rem verlassen, und ad personam Provokation suchen, so mein Empfinden - und meine SCHLUSSfolgerung. Sie haben sicher Verständnis dafür, besten Dank.

Die Diskussion wäre mit den…

Die Diskussion wäre mit den Bossen von VOG und VIP zu führen und mit der Familie Schwarz, Eigentümer von Lidl, eine der reichsten Familien Deutschlands. Den Bauern wäre auch lieber, sie müssten das Zeug nicht spritzen. Es kostet viel Geld und die Bauern selbst wissen, dass sie jene sind, die den Pestiziden am meisten ausgesetzt sind.

In risposta a Die Diskussion wäre mit den… di nobody

Genau das wäre ein guter…

Genau das wäre ein guter Ansatz.

Da die Bauern und die die dort wohnen am meisten den Pestiziden ausgesetzt sind könnte zumindest ein etwas weniger helfen .

Viel wird einfach nur blind gespritzt .

In risposta a Die Diskussion wäre mit den… di nobody

Ich würde den Christoph…

Ich würde den Christoph Gatscher-Kommentar sogar noch erweitern. Und zwar mit „genialer“ Ansatz!

Wenn Bauern sparen können sind sie dabei. Wir müssen also dann nur mehr die IDM-Steuer-Marketing-Millionen dazu verwenden die Konsumenten auf den echten Geschmack zu bringen - schmackhaft machen. Siehe anderen Kommentar: G. D. Di., 20.02.2024 - 09:54

Kling einfach - ist es natürlich nicht - aber die Richtung wäre vielleicht die Rettung unserer Obstbauern. Mit den aktuellen Äpfeln werden wir uns gegen Polen und China nicht behaupten können. Da müssen wir jetzt wohl echt voran.

Nicht zu vergessen: Der Natur-Apfel ist ein dankbares Produkt; extrem lagerfähig (sogar ohne professionelle Lagerung), lieferfähig, sehr gesund, schmackhaft, vielseitig verwendbar ... gut.

Mit Spritzmitteln wird ein…

Mit Spritzmitteln wird ein großer Teil der bäuerlichen Wertschöpfung entnommen.

Diese Technologie zieht sich durch die gesamte Agrarausbildung und beruht auf perfiden Zulassungen. Agrarkonzerne, Professoren, Experten, Beamte und Lobby bestätigen sich gegenseitig.

Soweit die wahren Interessen.

Mehr Fakten gibt es zB auch hier: https://enkeltauglich.bio/start/pestizide/p-in-der-luft/

Unten im Artikel gibt es eine Antwort von Bayer (wie die Autohersteller auch, müssen sie nur in den USA für Schäden aufkommen) sowie die Stellungnahme auf die Ausführungen von Bayer - diese ist besonders aussagekräftig.

In risposta a Mit Spritzmitteln wird ein… di Ludwig Gruber

Sind Sie wirklich der…

Sind Sie wirklich der Ansicht, dass ein Bürger mit seinem Beruf in der Stadt und seinem Kauf- und Konsumverhalten die Umwelt weniger belastet als ein Bürger, der als Landwirt am Lande seinem Beruf und seiner Lebensweise nachgeht?

Wer täglich mit dem Auto pendelt, trägt eher mehr zur Umweltbelastung als der gesetzeskonform arbeitende Bauer, meinen Sie nicht? Und trotzdem zeigt der eine mit dem Finger auf den anderen, ohne auf sein Auto (Produktion, Transport, Abgase, Reifenabrieb), seinen PC, sein Handy, seinen Drucker zu verzichten - und niemand verlangt, er möge wieder mit Bleistift auf Papier schreiben.

.

Das, was Sie hier anprangern gilt meiner Ansicht nach gleichermaßen wie für die Landwirtschaft auch für das Handwerk, die Industrie, die Dienstleistung, den Verkehr, den Tourismus, den privaten Konsumenten.

In risposta a Sind Sie wirklich der… di Peter Gasser

das repliziert aber nicht…

das repliziert aber nicht auf meinen Beitrag, oder?

In risposta a das repliziert aber nicht… di Ludwig Gruber

... doch, vor allem auf den…

... doch, vor allem auf den beigefügten Link: die Landwirtschaft ist eingebettet in unsere Gesellschaft und in unsere Wirtschaft, in der ÜBERALL, in ALLEN SEKTOREN dieselbe (teils sicher schädliche) Entwicklung stattgefunden hat: wollen Sie auch alle chemischen Hilfs- und Schutzstoffe aus Kleidung, Möbeln, Häusern, Lebensmittelindustrie, Bau, Verkehr, Handwerk, Industrie entfernen, oder doch nur, exemplarisch und weil es nur wenige trifft, aus dem Wirtschaftszweig Landwirtschaft?

In risposta a ... doch, vor allem auf den… di Peter Gasser

was hat denn das mit viel…

was hat denn das mit viel und wenig zu tun? Mit diesem Konzept werden in der westlichen Welt 90% der Lebensmittel erzeugt.

Ein konventionelles Beratungsunternehmen rechnet vor, dass diese Art Landwirtschaft in Deutschland Schäden verursacht, die vier mal höher sind als die Erträge.

https://web-assets.bcg.com/7a/17/971c6d0e4fcb8067d406b8a9bb4a/die-zukun…

In risposta a was hat denn das mit viel… di Ludwig Gruber

Das rechne ich Herr Gasser…

Das rechne ich Herr Gasser ja schon lange vor dass wir indirekt viel zu hohe Preise für minderwertige Lebensmittel bezahlen. Da ist es auch ein schwacher Trost wenn es in anderen Bereichen ähnlich läuft. z.B. Modeindustrie

In risposta a Das rechne ich Herr Gasser… di Stefan S

Selbstverständlich gibt es…

Selbstverständlich gibt es auch in anderen Bereichen Probleme, das ändert aber nichts am Problem des Pestizideinsatzes für Äpfel die dann in Deutschland bei Lidl verramscht werden (auch die wo Bio draufsteht). In Bioläden, seien es die großen Ketten oder der kleine Laden um die Ecke, werden Sie in Deutschland keine Äpfel aus dem Südtiroler Apfelparadies finden.

Der reflexartige Verweis auf Verkehr, Massentierhaltung, Modebranche usw. ist ein klassisches tu quoque Argument. Man würde sich ja ändern, aber zuerst sollen bitteschön die anderen anfangen und überhaupt sei das alles Bauernbashing von Städtern die sowieso keine Ahnung von Lebensmittelproduktion haben. Also ändert sich nichts, alles bleibt alles wie gehabt.

Für manche ist das hatespeech.

In risposta a Das rechne ich Herr Gasser… di Stefan S

vor nicht allzulanger Zeit…

vor nicht allzulanger Zeit so um 1950 herum musste ein durchschnittlicher Bürger etwa 50% seines Haushaltsbudgets für Lebensmittel ausgeben, heute sind es nur noch etwa 10%.

Warum wohl???

In risposta a vor nicht allzulanger Zeit… di Peter Gasser

Im gleichen Zeitraum haben…

Im gleichen Zeitraum haben Übergewicht, Diabetes Typ 2, Herz- Kreislaufkrankheiten, Demenz, Krebs, also die sogenannten „Zivilisationskrankheiten“, überproportional zugenommen. Warum wohl? Es korreliert zumindest mit der Zunahme von industriell hergestellter billiger Nahrung voll von raffiniertem Zucker, Transfetten und zuviel Salz, ist aber auch wieder nicht das Thema der Pestizidbelastung, oder doch?

In risposta a Sind Sie wirklich der… di Peter Gasser

Wenig differenzierte Antwort…

Wenig differenzierte Antwort Herr Gasser. Es geht hier nicht um den Landwirt sondern um das System als solches. Als Bürger, Landwirt, Handwerker, Produktionsmitarbeiter usw. wirken wir alle gleichermaßen als Rädchen in diesem Wachstumszwang. Es ist an der Zeit das Wachstum neu zu bewerten und beim BIP eine viel höhere sozial und ökologischere Komponente zu berücksichtigen anstatt nur stur auf die täglichen Börsenkurse von Bayer und Co starren. Auch Managergehälter müssen mehr an diese sozialgesellschaftlichen Komponenten gekoppelt werden und nicht ausschließlich an die Umsatzrendite.

In risposta a Wenig differenzierte Antwort… di Stefan S

Da bin ich ganz bei Ihnen.

Da bin ich ganz bei Ihnen.

"da selbst auf…

„da selbst auf Behandlungsflächen Artenverluste nicht nachweisbar sind“. Herr Tiedemann, welche Art Wissenschaftler sind Sie? Es gibt zig Studien über die Zerstörung der Artenvielfalt durch Fungi- und Pestizide sowie Neonikotoide. Bienen sterben, Schmetterlinge verschwinden, Singvögel werden rar, etc. etc. Alles Ideologie?

In risposta a "da selbst auf… di Martin Daniel

Sie scheinen sich da…

Sie scheinen sich da auszukennen?!? Was ich mich seit Jahren frage? Gibt es eine Studie aus der hervorgeht WO Spitzensportler wohnen und leben? Ich wüsste zumindest in Südtirol keine HochleistungssportlerInnen oder Olympioniken die zwischen oder in Obstplantagen leben oder aufgewachsen sind. Zufall? nur Vermutung? nur Ausnahmen? ... oder fällt mir nur keine/r ein?

In risposta a "da selbst auf… di Martin Daniel

Alles Wurscht! Sich konkret…

Alles Wurscht! Sich konkret mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, stört nur den Geldfluss.

Mit der Vernebelung durch…

Mit der Vernebelung durch die neuen Sprüher, wird die Chemie anscheinend auch über die weitere Umgebung verteilt.

Trotz wechselnder Vitalität von Insekten- + Pilz-Schädlingen, empfehlen die Damen + Herren immer volles Programm, um sich vor Schadenersatz-Klagen zu schützen + die dahinter lauernde Chemie-Maffia, will ihr produziertes auch ... zeitnah loswerden.