Gaslobby erklärt Klage gegen Klimaplan

-

Letzte Woche hat das Bozner Verwaltungsgericht das teilweise Verbot von Öl- und Gasheizungen bis zur öffentlichen Verhandlung im Januar 2026 ausgesetzt. Damit wurde den Beschwerden der Selgas GmbH und der Südtirolgas AG stattgegeben. Laut Umweltlandesrat Peter Brunner soll das Dekret des Landeshauptmanns dazu beitragen, die Ziele des Südtiroler Klimaplans zu erreichen und die neue Gebäuderichtlinie der Europäischen Union (EU) umzusetzen.

Die Kläger sehen dadurch nicht nur ihre Geschäftstätigkeit bedroht, sondern werfen dem Gesetzgeber auch vor, „unangemessen gehandelt zu haben“. Denn es würden noch eine Reihe von Leitlinien und vorbereitende Maßnahmen fehlen, die sowohl die Europäische Kommission als auch der italienische Staat erlassen müssen – fragt sich nur, wann.

-

Michele Gilardi: Der Generaldirektor von Südtirolgas verteidigt die Beschwerden vor dem Verwaltungsgericht. Foto: LinkedIn/Michele Gilardi

Michele Gilardi: Der Generaldirektor von Südtirolgas verteidigt die Beschwerden vor dem Verwaltungsgericht. Foto: LinkedIn/Michele GilardiLaut Südtirolgas-Generaldirektor Michele Gilardi lasse das Dekret außer Acht, dass es bei Nachhaltigkeit auch um soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht. Auch die Vorgaben der EU seien nicht eingehalten worden: „Etwa müsste das Verbot nur bei einer großen Sanierung greifen, deren Kosten mindestens ein Viertel des Immobilienwerts betragen und nicht nur wenn lediglich der Heizkessel zu tauschen ist. Zudem sieht die EU-Richtlinie vor, dass an den Anlagen Anpassungen vorgenommen werden müssen, sofern dies technisch, funktional und wirtschaftlich realisierbar ist“, erklärt Gilardi. „Wir sind deshalb nun im Gespräch mit dem Ressort von Landesrat Brunner, um zu prüfen, ob die Bereitschaft besteht, das Dekret grundlegend zu überarbeiten.“

Das Bündnis Climate Action South Tyrol zeigt sich bestürzt über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. „Dieses Dekret war der wichtigste Beschluss der letzten Jahre und hätte den Klimaschutz deutlich weitergebracht. Wir können diese Entscheidung deshalb absolut nicht nachvollziehen und werden nicht tatenlos zusehen, wie das Dekret gekippt wird“, erklärt David Hofmann von Climate Action. Derzeit verursachen nicht-industrielle Verbrennungsprozesse wie das Heizen in Südtirol 20 Prozent der CO2-Emissionen.

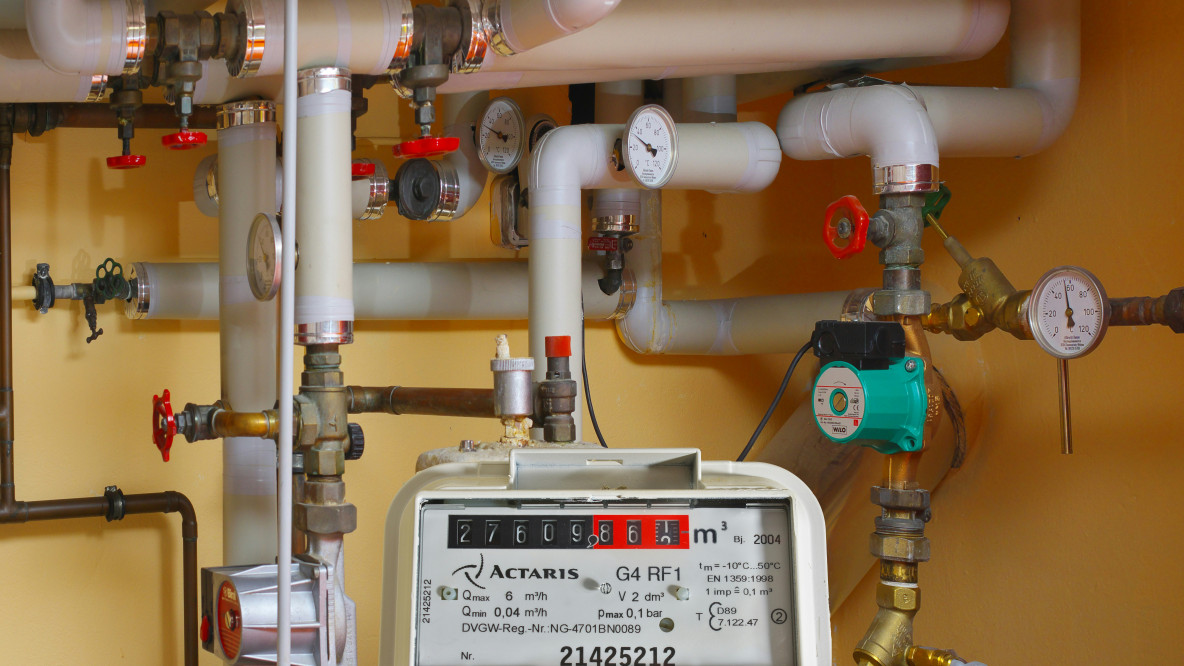

Die Südtiroler WärmewendeDer Umstieg auf erneuerbare Wärmequellen ist aber offenbar komplizierter als gedacht. Besonders kompliziert wird es bei Altbauten und Mehrfamilienhäusern. Wird die Heizung kaputt, könnte es also künftig aufwändig und teuer werden, befürchten viele. Wenn laut Dekret weder der Energieverbrauch mindestens mit 30 Prozent erneuerbaren Energiequellen gedeckt noch durch eine energetische Sanierung um mindestens 25 Prozent gesenkt werden kann, müssten Haushalte auf eine elektrische Wärmepumpe umsteigen oder ihre Wohnung an die Fernwärme anschließen. Beides sei in vielen Fällen schwierig bis unmöglich, so Gilardi von Südtirolgas.

Zwar werden Wärmepumpen und Solaranlagen vom Land gefördert, doch nicht immer lohne sich der Umstieg auch finanziell: Weil in den kälteren Wintermonaten die Sonne weniger scheint, produziert eine Solaranlage ausgerechnet dann weniger Strom, wenn die Wärmepumpe die Wohnung aufwärmen soll. Zudem sei der Stromverbrauch einer Wärmepumpe in älteren Wohnhäusern mit Heizkörpern viel höher als bei Fußbodenheizungen in Neubauten. Ob Verbraucherinnen und Verbraucher bis zu vier mal höhere Investitionskosten auf sich nehmen, sei deshalb laut Südtirolgas fraglich.

Auch ein flächendeckender Umstieg auf die Fernwärme sei unrealistisch: „Im Fall Bozen wird die Fernwärme nicht nur über die Abwärme der Müllverbrennung produziert, sondern auch über Erdgas. In Meran fast ausschließlich mit Erdgas. Würden immer mehr Haushalte an die Fernwärme angeschlossen, würde auch der Verbrauch von Erdgas steigen – und zwar um etwa 30 Prozent mehr als der entsprechende Verbrauch einer Haushaltsheizung, aufgrund der Wärmeverluste im Verteilernetz“, so Gilardi.

Südtirolgas AG und Selgas GmbH sind nicht die Einzigen, die auf diese Probleme hinweisen: Auch der Südtiroler Verband der Hausverwalter ANACI hat in einem SALTO vorliegenden Schreiben an Landesrat Brunner ähnliche Bedenken geäußert.

Biomethan als Lösung?Der Generaldirektor von Südtirolgas plädiert deshalb für die Nutzung von Biomethan, das auch in das eigene Verteilernetz eingespeist werden kann. Umgesetzt wird das bereits im Pustertal: In St. Lorenzen will eine landwirtschaftliche Genossenschaft ab dem neuen Jahr Biomethan in das Verteilernetz der Südtirolgas AG einspeisen. Auch in Lana besteht die Möglichkeit, die Biomüllvergärungsanlage auf Biomethan umzustellen. Im Unterschied zu Erdgas gehört dieses Biogas zur Kategorie der erneuerbaren Energien und hat deutlich geringere CO2-Emissionen. Erzeugung und Nutzung werden deshalb mit dem REPowerEU-Plan der Europäischen Kommission gefördert.

Biomethan würde sich laut Südtirolgas-Generaldirektor Gilardi auch finanziell für die öffentliche Hand lohnen, sogar mehr als Fördermittel für Wärmepumpen: Die Provinz hat im Jahr 2023 laut der Südtiroler Tageszeitung rund vier Millionen Euro investiert, um 245 Anträge für Wärmepumpen zu genehmigen. „Auch bei der Vergärungsanlage für Biomüll in Lana sollte die öffentliche Hand vier Millionen Euro ausgeben, um dort Biomethan zu produzieren. Nur können in diesem Fall 6.000 Haushalte ihren Energiebedarf mit rund 30 Prozent erneuerbarer Energie decken und nicht nur 245“, so Gilardi.

Die EU-Länder haben für die Umsetzung der Gebäuderichtlinie bis Mai 2026 Zeit.

Weitere Artikel zum Thema

Politics | Klimaplan112 Gemeinden verklagen Landesregierung

Economy | GebäudesektorSüdtiroler Wärmewende

Politics | LandesregierungDas geheime Verbot

Ist alles "Lobby" was nicht…

Ist alles "Lobby" was nicht ins Weltbild passt?

Beim "BIO"-Methan sind auch…

Beim "BIO"-Methan sind auch berechtigte Zweifel angebracht, wenn es "durch die übertriebenen Futter-Importe gewonnen wird!", ... + "der sehr erhebliche Bedarf an öffentlichen Mitteln, gleich wie die Belastung des KLIMAs für den Bau der Anlagen, muss auch berücksichtigt werden!"