„Teilzeit bleibt eine Frauendomäne“

-

Wenn es um die Frauenpräsenz am Arbeitsmarkt geht, um eine Ausgewogenheit der Geschlechterquoten zwischen Voll- und Teilzeit sowie in Bezug auf die Elternzeit, bewegen sich Südtiroler Unternehmen – nur im Schneckentempo – in die richtige Richtung.

Die größten Probleme in Bezug auf die Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt bleiben die Teilzeitfalle und die gläserne Decke, also die unsichtbare Barriere, die insbesondere Frauen daran hindert, in höhere Positionen aufzusteigen. Diese Erkenntnisse finden sich im „achten Forschungsbericht zur Beschäftigungssituation in den großen Südtiroler Unternehmen aus Genderperspektive 2022-2023“.

Der Report wurde von Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer in Auftrag gegeben und vom Arbeitsförderungsinstitut AFI verfasst. Er bildet die Beschäftigungssituation von Männern und Frauen bei 609 Südtiroler Unternehmen ab, die mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen.

Die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, AFI-Direktor Stefan Perini und AFI-Präsident Stefano Mellarini, stellten den Forschungsreport heute im Beisein der Team-K-Landtagsabgeordneten Maria Elisabeth Rieder, im Repräsentationssaal des Landtags in Bozen vor.

„44,2 Prozent der Gesamtbeschäftigten sind Frauen, nur 11,4 Prozent der Führungskräfte sind aber weiblich.“

Grundlage des Berichts bildet das Gleichstellungsgesetz Artikel 46 des Gesetzdekrets Nr. 198/2006, welches Unternehmen mit Rechtssitz in Italien, seit 2006 dazu verpflichtet, im Zweijahresrhythmus Daten zur Beschäftigungslage von Frauen und Männern an die Gleichstellungsbehörden zu melden.

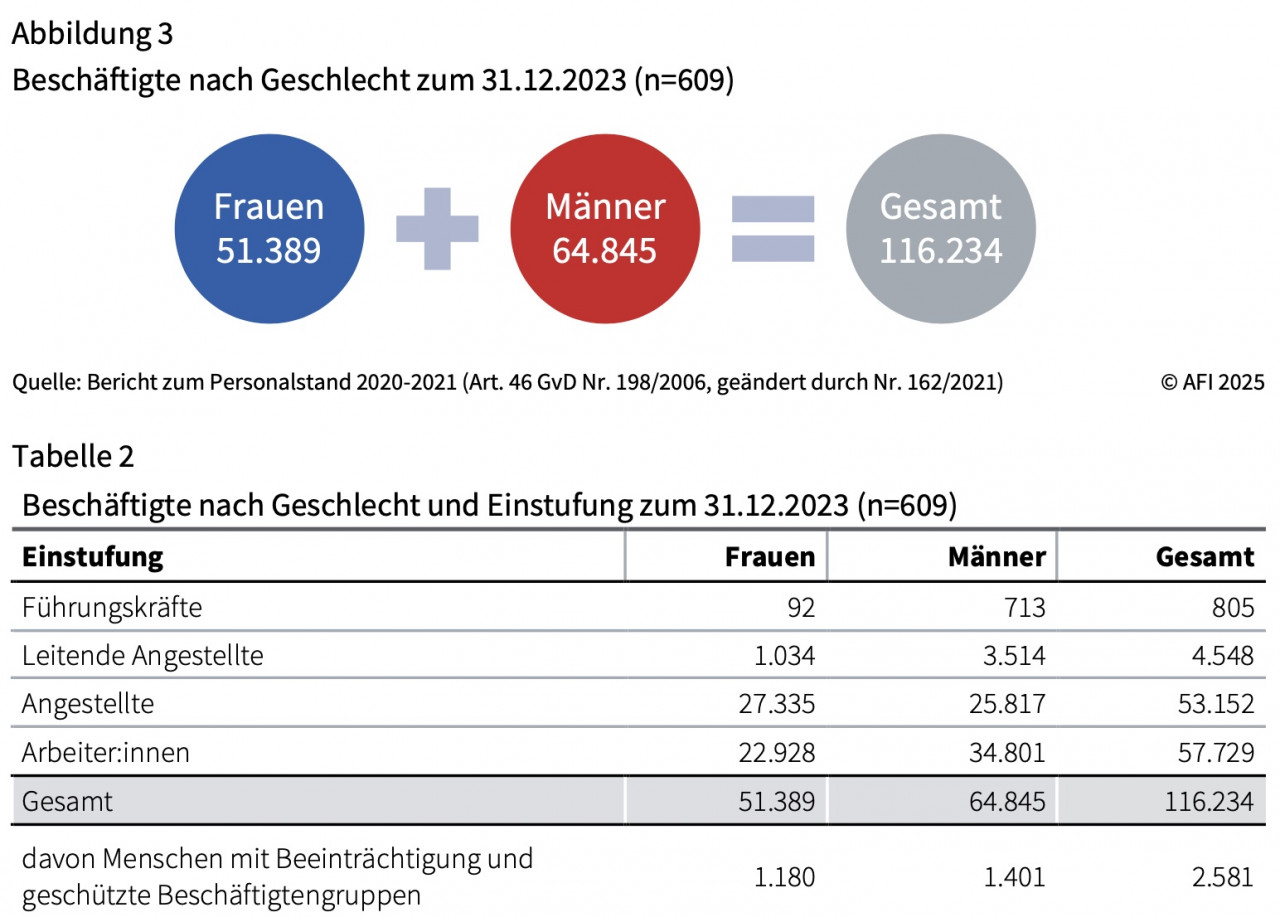

Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, die an der Spitze des langen schwarzen Tischs im Repräsentationssaal des Landtags saß, erklärte die Tragweite des Gleichstellungsreports. Bei den 609 Unternehmen, die abgebildet wurden, müsse leider festgestellt werden: viel verändert habe sich über die letzten Jahre nicht. Von den insgesamt 116.234 Beschäftigten, sind „44,2 Prozent Frauen, nur 11,4 Prozent der Führungskräfte sind aber weiblich“, so Hofer.

-

Diskrepanzen in den Anstellungsformen

AFI-Direktor Perini nimmt bei der Vorstellung der Zahlen vorweg, was mit dem Schneckentempo gemeint ist. „Man sieht im Zeitvergleich über mehrere Jahre, dass die Unausgewogenheit zwischen Männern und Frauen bei den 50 Plus Unternehmen abnimmt“. In 244 der 609 teilnehmenden Unternehmen liegt der Frauenanteil unter der 25-Prozent-Marke. Beträchtliche Diskrepanzen scheinen auch bei den Anstellungsformen auf: Immer noch arbeiten rund 82 Prozent der beschäftigten Frauen in Teilzeit. In Hinblick auf die Gesamtbeschäftigung werde ersichtlich, dass jede zweite Frau und unter den Männern nur jeder zwölfte in Teilzeit arbeitet, betont Perini. Zudem weisen lediglich 42,8 Prozent der beschäftigten Frauen einen unbefristeten Vertrag auf.

Wenn es um die Frage geht, wer bei der Gründung einer Familie sein Arbeitsverhältnis zugunsten der Kindererziehung verändern soll, weist die Tendenz im Bericht klar auf die Frau. Rund 69 Prozent der Frauen veränderten in den vergangenen zwei Jahren von einer Vollzeit- zu einer Teilzeitanstellung. „Teilzeit bleibt eine Frauendomäne“, erklärt Perini, und meist sei dies auf die Gründung einer Familie zurückzuführen. Ein Hauptfaktor des weiblichen Prekariats am Arbeitsmarkt, das Karrieremöglichkeiten verhindert und zu Altersarmut führen kann, wie Gleichstellungsrätin Hofer betont.

-

Manko: Gender-Pay-Gap

AFI-Direktor Stefan Perini betonte ein substanzielles Manko des Berichts: Der Gender-Pay-Gap könne aufgrund von Privacy-Richtlinien nicht mit dem Fragebogen erhoben werden. Dennoch biete der Blick auf individuelle Boni und Leistungsprämien ein ernüchterndes Bild: Beide Auszahlungen erfolgen zu jeweils rund 60 Prozent an Männer.

-

Eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Erhebung des Gender-Pay-Gaps soll, laut Perini und Hofer, die neue EU-Richtlinie 230/970 bringen. Eine Richtlinie, die darauf abzielt, das Prinzip des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit zwischen Männern und Frauen durch mehr Transparenz und stärkere Durchsetzungsmechanismen zu stärken. Bis Juni 2026 soll die EU-Richtlinie in geltendes Recht umgesetzt werden.

-

Etwas besser scheint es um die Beförderungssituation zu stehen. Insgesamt 45,6 Prozent der Beförderungen entfielen auf Frauen, auf Angestelltenstufe rund 53 Prozent. Im Bericht wird hier von einer „beinahe ausgeglichenen Geschlechterquote“ gesprochen.

-

Schneckentempo. Aber wie kommen wir weiter?

Summa summarum hebt AFI-Direktor Perini dennoch den positiven Aufwärtstrend hervor. Einige der teilnehmenden Unternehmen konnten über einen Zeitraum von vier Jahren untersucht werden und daraus ging hervor, dass die Frauenpräsenz in den letzten vier Jahren um knapp drei Prozentpunkte auf 45,6 Prozent gestiegen ist. Dies spiegle sich auch über die verschiedenen Berufsstufen bis hin zur Führungsebene wieder sowie in der Mehrheit der Arbeitssektoren.

Zudem führte der Perini noch die Schwächen des Berichts an, mitunter die geringe Teilnahme öffentlicher Institutionen und Ämter, für die die Teilnahme nicht obligatorisch ist.

„Flexible Arbeitszeiten und Bildungs- und Kindergartendienste, die den ganzen Tag und das ganze Jahr über geöffnet sind.“

Ausgehend von den Erkenntnissen konstatiert Gleichstellungsrätin Hofer: Vorwiegend bestünden weiterhin zwei Herausforderungen in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt: zum Einen die Teilzeitfalle, da viele Frauen wegen fehlender Kinderbetreuung oder aufgrund familiärer Verpflichtungen nur Teilzeit arbeiten können, was wiederum Karrierechancen erschwert sowie Einkommen und Renten senkt. Des weiteren die gläserne Decke, die – als unsichtbare Barriere – Frauen trotz Qualifikation daran hindert, in Führungspositionen aufzusteigen. Hierbei gelten Vorurteile, aber auch wieder strukturelle Benachteiligung oder fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, als Nährboden der Ungerechtigkeit zwischen Geschlechtern.

Politik und Gewerkschaften seien damit dazu aufgerufen: „die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen: flexible Arbeitszeiten und Bildungs- und Kindergartendienste, die den ganzen Tag und das ganze Jahr über geöffnet sind. Nur so können beide Elternteile Vollzeit arbeiten und eine faire Karriere aufbauen“, so die Gleichstellungsrätin.

-

Zeit für einen „Paradigmenwechsel“

Maria Elisabeth Rieder: Für die Team-K-Abgeordnete ist klar: Echte Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt braucht einen gesetzlichen Rahmen. Foto: Andy Odierno/SALTO

Maria Elisabeth Rieder: Für die Team-K-Abgeordnete ist klar: Echte Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt braucht einen gesetzlichen Rahmen. Foto: Andy Odierno/SALTOTeam-K-Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder betont gegenüber SALTO, dass mehr Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt nur durch strukturelle und gesetzliche Veränderungen erreicht werden kann. Auch sie verweist auf das nordische Modell, wo Elternzeit gesetzlich zu gleichen Teilen zwischen Mutter und Vater aufgeteilt und nicht übertragbar ist, „dafür braucht es aber einen gesetzlichen Rahmen“, betont sie.

„Kinder sollen am Nachmittag betreut sein, sodass Familien am Abend wieder gemeinsame Zeit haben – und Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt erhalten“.

Die Gleichstellungsrätin schließt sich dieser Sichtweise in puncto Kinderbetreuung an. Auch sie sehe hier großen Handlungsbedarf: Während die Betreuung im Kleinkindalter gut ausgebaut sei, fehle es vor allem im Kindergarten- und Schulbereich an ganztägigen Angeboten. Hier seien mutige politische Maßnahmen nötig. Sie plädiert für eine Modernisierung des Bildungssystems, insbesondere durch Ganztagsmodelle, die auch Freizeit- und Betreuungsangebote integrieren und nicht allein von Lehrkräften getragen werden müssen. Kooperationen mit Sportvereinen oder Genossenschaften im Bereich Nachmittagsbetreuung sollen dazu beitragen, den Familienalltag zu entlasten.

„Das Ziel wäre ein Paradigmenwechsel: Kinder sollen am Nachmittag betreut sein, Hausaufgaben und Aktivitäten erledigen können, sodass Familien am Abend wieder gemeinsame Zeit haben – und Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt erhalten“. Ohne solche strukturellen Reformen, warnt Rieder, werde es in puncto Gleichstellung keine wesentlichen Fortschritte geben.

Weitere Artikel zum Thema

Economy | SALTO Gespräch„Männer verhandeln ihr Gehalt besser“

Economy | RentenWeniger Kaufkraft, Gender-Gap bei 50 %

Society | BevölkerungWandel der Bevölkerung

Es ist wirklich beschämend,…

Es ist wirklich beschämend, wie schlecht dieser Report ist.

Warum wird in der Studie nicht nach den Gründen gefragt, warum Frauen vermehrt in Teilzeit arbeiten? Oder warum Frauen in Führungsetagen unterrepräsentiert sind? Vielleicht sind Frauen mit der aktuellen Situation zufrieden, vielleicht aber auch nicht. Doch die Verfasser der Studie wollen diese Fragen wahrscheinlich gar nicht nicht stellen, da dies zu einer empirischen Schlussfolgerung führen würde, und sie ihre dogmatische Ansicht nicht den Lesern aufzwingen könnten.

Zudem wird im Report erwähnt, dass nicht Datenschutz das Problem bei den fehlenden Gehaltsdaten ist, sondern dass es an mangelnder Kompetenz lag, die Gehaltsdaten getrennt nach Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung zu erheben.

Die Personen, die an diesem Report gearbeitet haben, sollten meiner Meinung nach entlassen und die Abteilung geschlossen werden.

Antwort auf Es ist wirklich beschämend,… von 8gfpncnw4v

Aloisius?

Aloisius?

Was, wenn Frauen gar nicht…

Was, wenn Frauen gar nicht Vollzeit arbeiten wollen?

Was, wenn Frauen gar keine Führungsposition beanspruchen?

Was, wenn Frauen erkennen, dass ihr persönliches Glück nicht in einer Vollzeitstelle oder Führungsposition zu finden ist?

Was, wenn sie erkennen, dass viel Arbeit krank machen kann und sie eine Teilzeitstelle bevorzugen, um dem täglichen Hamsterrad zu entgehen?

Was, wenn sie achtsamer als Männer sind und wissen, dass Glück und Zufriedenheit vor allem abseits des Arbeitslebens zu finden sind?

Gibt es auch eine Studie hierzu?

Die Politik betreibt eine…

Die Politik betreibt eine äussert wirkungsmächtige Politik, indem sie keine Politik macht.

Die gegenwärtige Gleichstellungpolitik geht davon aus, dass es einen Massstab gibt, nämlich das Männliche, und eine Abweichung davon, das Weibliche. Problematisch daran ist nicht nur das binäre Konzept, sondern auch der quantitative Ansatz: als sei nicht das patriarchale System als solches das Problem, sondern «nur» der Mangel an Verteilungsgerechtigkeit.

- Die tatsächlichen Ungleichheiten halten sich, während die meisten gesetzlichen Ungleichheiten mittlerweile beseitigt sind.