La svolta: Corsica verso "l’autunumia"

-

Nel corso dell’ultimo anno, un nuovo vento ha iniziato a soffiare in Corsica, il vento dell’autunumia. L’esecutivo autonomista di Gilles Simeoni, sostenuto da un legislativo nel quale i nazionalisti corsi sono la maggioranza assoluta (46 su 63), si trova à la tête di un processo che mira ad ottenere il più alto grado possibile di autonomia legislativa per l’isola, per la quale è già previsto un livello di decentramento avanzato rispetto alle altre regioni francesi. Per la prima vota, l’autogoverno non è un miraggio per i corsi. È questo quanto ha confermato Emmanuel Macron nel discorso tenuto lo scorso 28 settembre all’Assemblea della Corsica (il legislativo corso). Il Presidente della Repubblica, fra le altre cose, si è espresso a favore del riconoscimento costituzionale della specificità corsa e della promozione del bilinguismo francese-corso (che non significa co-ufficialità del corso!). Macron ha altresì sottolineato che l’autonomia della Corsica dovrà costruirsi in seno alla République e né contro, né tantomeno senza lo Stato francese. A conferma della tradizione universalista e repubblicana francese, Macron si è anche espresso contrario a quelle misure che mirano a creare due classi di cittadinanza in Corsica; come per esempio l’introduzione di uno status di residenza dal quale nascerebbe una differenziazione nell’accesso ai diritti. Il Président ha dunque esortato i gruppi politici dell’Assemblea corsa (nazionalisti corsi e destra regionalista) perché giungano entro sei mesi ad un accordo che permetta di elaborare, insieme al governo, un “testo costituzionale e organico” di modifica dello Statuto corso da presentare al Congresso (ovvero alle due camere unite, Assemblea nazionale e Senato).

L’autonomia corsa, oltre ad avere implicazioni sull’assetto costituzionale e territoriale della Francia, è un tema di grandissimo interesse per quei territori che, come l’Alto Adige, fondano la propria esistenza sui principi dell’autogoverno. I percorsi della Corsica e dell’Alto Adige verso l’autonomia non sono infatti del tutto dissimili ma, al contrario presentano numerose somiglianze, dovute innanzitutto al comune legame che le stringe all’Italia.

-

Corsica e Alto Adige: italianità interrotta e imposta

L’ultimo secolo di storia corsa è, sotto alcuni aspetti, comparabile a quello altoatesino. Per entrambi i territori, il Novecento è il secolo della resistenza all’assimilazione e della ricerca di emancipazione politica all’interno dello stato al quale si è stati incorporati. Vi è però qualcos’altro che avvicina la Corsica all’Alto Adige: il legame con l’Italia, desiderato o meno.

L’etnogenesi dei corsi è strettamente legata con quella delle popolazioni della Sardegna, dell’Italia centrale tirrenica e della Liguria. Il dominio pisano e l’assoggettamento a Genova suggellarono il destino politico e culturale italiano della Corsica che perdurò fino all’annessione francese. Dal Basso Medioevo, l’italiano (o meglio, il toscano letterario) fu lingua amministrativa e di cultura dei corsi, i quali affluivano a Pisa, Roma o Napoli per condurre i propri studi universitari. Il vernacolo corso restò la lingua veicolare della popolazione isolana, testimone anch’esso del legame fra l’isola e la penisola. Da un punto di vista storico-linguistico, la lingua corsa si sviluppa infatti sotto l’influenza del toscano medievale e in armonia con le parlate del nord della Sardegna non appartenenti alla lingua sarda (gallurese e sassarese).

-

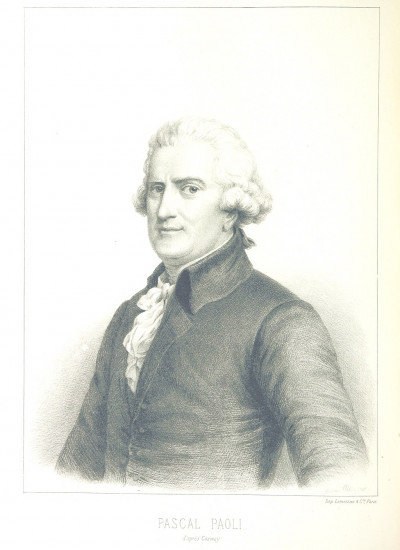

Nel 1755 Pasquale Paoli (U Babbu di a Patria), animato dai principi dell’Illuminismo italiano, proclamò la Repubblica Corsa e la dotò di una carta costituzionale, la Custituzione di a Corsica – scritta in un italiano dai tratti corseggianti. Anche in seguito alla cessione dell’isola alla Francia da parte della Repubblica di Genova nel 1768, l’italiano continuò ad essere impiegato. L’uso dell’italiano perdurò fino alla metà dell’Ottocento quando la francisation dei corsi iniziò ad essere perseguita con più forza interrompendone l’impiego.

Prima del 1918, è invece pressoché impossibile parlare di italianità a nord di Salorno, dove tutt’al più vi è una latinità autoctona (ladina) che si è perpetuata dai tempi della colonizzazione romana ad oggi. L’italianità dell’Alto Adige, benché reclamata dai più fanatici irredentisti sulla base di oscure congetture storico-antropologiche e toponomastiche, fu una realtà imposta che esisterà de facto solo in seguito al massiccio insediamento di italiani, quale parte della più vasta politica di italianizzazione.

Il nazifascismo: punto di rottura per corsi e sudtirolesiVi è una parentesi temporale che avvicina la Corsica e l’Alto Adige: il periodo fascista. Per i sudtirolesi quest’ultimo coincise con il più aspro tentativo di assimilazione (poi espulsione “plebiscitaria”) da parte italiana. Il fascismo riservò tutt’altro riguardo per la Corsica, vista come un baluardo di italianità da ricongiungere all’Italia mussoliniana. Alcuni corsi, animati da sentimenti autonomistici e antifrancesi, aderirono al fascismo. L’Italia fascista impegnò uomini, risorse e denaro per fomentare la simpatia verso il fascismo nell’isola e legittimarne l’annessione. Quest’ultima arrivò nel 1942. Numerosi irredentisti corsi filofascisti collaborarono con l’occupante nella speranza di svincolare per sempre la Corsica dalla “matrigna” francese. Molti altri corsi, pur nutrendo sentimenti autonomistici, si unirono alla resistenza antinazista e antifascista, che divenne in parte antitaliana.

Da allora, l’impegno antifascista dei resistenti corsi è diventato un cardine della retorica repubblicana francese e anti-separatista. È questa la narrativa evocata da Macron nel discorso del 28 settembre, nel quale la resistenza dei corsi gollisti, comunisti e della partigianeria non affiliata è considerata una manifestazione compatta dello “slancio irreversibile” della Corsica verso il ricongiungimento alla République. A partire dalla liberazione, la lotta antifascista, quindi antiirredentista, e dunque anche antitaliana entrano a far parte della memoria collettiva del nazionalismo corso post-bellico. Il fascismo rappresenta dunque un momento di irrimediabile scissione fra l’Italia e la Corsica, nella quale il sentimento di corsità cresce anche in contrapposizione a quello di italianità.

Similmente, la politica assimilazionista fascista in Alto Adige condusse una parte delle popolazioni di madrelingua tedesca e ladina a collaborare con l’occupante nazista fra il 1943 e il 1945; poi ad appoggiare molti nazisti in fuga negli anni a seguire. La riannessione dell’Alto Adige all’Italia (ora repubblicana) e la posizione sfavorevole della popolazione di lingua tedesca all’interno della Regione Trentino-Alto Adige a maggioranza italiana contribuirono a inasprire i rapporti fra i già polarizzati gruppi linguistici.

Lotta armata: corsi e sudtirolesi e la scelta illegalistaA partire dal secondo dopoguerra un’altra esperienza accomuna Corsica e Alto Adige, ovvero la lotta armata quale via prescelta per la separazione dalla Francia e dall’Italia rispettivamente. Tanto in Corsica, quanto in Alto Adige, la via eversiva sarà vista da taluni come il mezzo per raggiungere l’autodeterminazione. I separatisti sudtirolesi anticiparono i corsi nella scelta della via illegalista, che è massimamente rappresentata dall’attività del BefreiungsausschussSüdtirol (BAS) – operativo fra gli anni Cinquanta e Sessanta – e da Ein Tirol – attivo negli anni Ottanta.

Dopo un iniziale separatismo connotato da tendenze spontaneiste e da un discorso anticoloniale, il terrorismo sudtirolese si avvicinò a posizioni neonaziste e pangermaniste. Alla luce di questa affiliazione ideologica, gli ambienti dell’estrema destra austriaci e tedeschi offrirono rifugio e supporto ai terroristi a sud del Brennero. La stagione della violenza in Alto Adige inizierà a tramontare a partire dai primi anni Novanta grazie agli effetti riconcilianti del sistema di tutela delle minoranze e di autonomia legislativa garantiti dallo Statuto di autonomia del 1972 e dalle relative norme di attuazione.

La lotta armata prese forma in Corsica a partire dagli anni Settanta, quando il Fronte di Liberazione Naziunale Corsu (FLNC) iniziò ufficialmente la sua attività. In Corsica, diversamente rispetto all’Alto Adige, il nazionalismo armato, oltre ad un grado più elevato di militarizzazione, non ha mai cessato la propria attività. Il FLNC, disgregatosi in più fazioni, presenta un livello di elaborazione del discorso eversivo nel quale confluiscono marxismo-leninismo, anticolonialismo ed ecologismo e che è dunque nettamente più articolato rispetto a quello dei gruppi sudtirolesi. Un certo supporto verso coloro che hanno scelto la via armata all’autodeterminazione persiste in alcuni settori del nazionalismo corso, fra cui il partito Corsica Libera (portavoce di chi chiede l’amnistia per i prigionieri politici, cioè i detenuti legati alla lotta armata).

Autonomie alla periferia d’ItaliaLa “questione corsa” si mostra interpretabile a partire da due prospettive, una italiana e unaaltoatesina. I legami che hanno unito la Corsica ai destini politici e culturali dell’Italia per secoli permettono di cogliere l’unicità corsa rispetto alla Francia continentale. Il più recente trascorso storico altoatesino presenta più criteri di comparabilità utili a comprendere gli sviluppi del nazionalismo corso e la persistenza della lotta armata quale via illegalista verso l’autodeterminazione. L’Italia e l’Alto Adige fanno quindi da trait d’union e palco d’osservazione per capire la Corsica e il suo slancio irrefrenabile di slegamento dalla Francia.

È anche opportuno sottolineare che il successo della via legalista della Svp in Alto Adige ha giovato dell’internazionalizzazione della “questione sudtirolese”, per la cui risoluzione, oltre all’Italia, hanno avuto un ruolo centrale anche l’Austria e l’ONU. La “questione corsa” è rimasto un tema rilegato alla politica interna francese. All’isolamento dei corsi e delle loro aspirazioni autonomistiche si è aggiunto il cappio dell’universalismo giacobino, osteggiatore di ogni forma di comunitarismo. Non sorprende dunque che il nazionalismo corso armato continui a cercare un margine di protagonismo collaterale nelle negoziazioni sull’autonomia, che questo trovi l’appoggio di un settore minoritario del nazionalismo corso legalista e che, per molti corsi, “a Francia fora” suoni ancora come un’invettiva piena di senso anche dinnanzi alle più ottimistiche promesse di Macron.

Mattia Bottinoè Junior Researcher Institute for Comparative Federalism all'Eurac di Bolzano.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.