Philosophische Fragen der Physik

-

Termin ist der kommende Donnerstag, im Buchladen „Alte Mühle“ in Meran. Sonja Steger (LiteraturCLUB) wird ab 19 Uhr die Begegnung mit dem österreichischen Autor aus Vöcklabruck moderieren, es gilt sich „auf eine humorvolle Lesung“ einzulassen.

Ganz nebenbei ist Franzobel bei seiner Geschichte auch auf den Humor gestoßen. Es geht um den Pathologen Thomas Stoltz Harvey, der unverhofft zur Ehre kommt, die Obduktion an Albert Einsteins Leiche vorzunehmen, welcher am 18. April 1955 in Princeton durch die Ruptur eines Aortenaneurysmas verstarb. Dabei entnahm er Gehirn und Augen des theoretischen Physikers und behielt diese - entgegen Einsteins letztem Willen verbrannt zu werden - über 40 Jahre lang in seinem Besitz. Entlang eines amerikanischen Roadtrips bleiben Figur und Autor mit Einsteins Hirn im Einmachglas immer wieder stehen, um nach Antworten zu suchen, die möglicherweise Halt bieten könnten: Gibt es einen Gott? Und was macht eigentlich Genie aus?

-

Einsteins Hirn: Mit seinem neueste Roman im Gepäck kommt Franzobel nach Meran. Dort ist nicht nur geplant aus dem Werk zu lesen, sondern auch an Neuem zu schreiben. Foto: Zsolnay/Franzobel

Einsteins Hirn: Mit seinem neueste Roman im Gepäck kommt Franzobel nach Meran. Dort ist nicht nur geplant aus dem Werk zu lesen, sondern auch an Neuem zu schreiben. Foto: Zsolnay/FranzobelSALTO: Herr Fanzobel, in „Einsteins Hirn“ spricht der Protagonist Thomas Harvey mit Einsteins konserviertem Gehirn. War das für Sie beim Schreiben als Schriftsteller mehr ein Selbstgespräch, oder mussten Sie das als Dialog anlegen?

Franzobel: Mich hat zuerst einmal die Geschichte von diesem Pathologen interessiert, der eben das Hirn von Albert Einstein im Zuge der Autopsie entnommen hat und dann 42 Jahre lang damit gelebt hat. Und dass er mit dem Hirn dann zu sprechen anfängt, das hat sich eigentlich während dem Schreiben ergeben, das wusste ich vorher nicht. Auf einmal hat das Hirn begonnen, auch eine Stimme zu bekommen.

Eine schweizerdeutsche…

Genau, ja, das ist irgendwie natürlich auch ein Witz, aber das war es nicht ausschließlich und ganz, nur weil das Hirn dann eben auf Berndeutsch, in Jures, anfängt zu sprechen. Das hat nur quasi der Fortgang der Welt selbst vergessen, könnte man sagen.

Sie gehen von historisch belegten Begebenheiten um Thomas Harvey aus. Wie sehr hat Sie das interessiert? Oder sagten Sie sich als Autor, eine gewisse Version wäre schöner?

Ich glaube, das ist schon gesichert, dass das Hirn lange Zeit bei ihm war. Also für mich waren es immer 42 Jahre. Ich weiß jetzt nicht auf das Jahr genau, aber ich habe ja doch viel recherchiert, war dann auch in Princeton oder auch in Lawrence, Kansas, wo Harvey zum Schluss gelebt hat. Ich habe dort etwa Leute kennengelernt, die mit ihm in einer Plastikfabrik gearbeitet haben oder die Quäker waren wie er, denen er auch das Hirn gezeigt hat. Es gab diesen Wendepunkt in den 90er-Jahren, da war das Hirn noch in seinem Besitz. Es gibt ja auch ein paar Dokumentationen über ihn und das Hirn.

Thomas Harvey: Der Pathologe und Neurologe hatte, in der Hoffnung dadurch einen Sitz der Genialität im Hirn finden zu können, Einsteins Gehirn gestohlen. 2007 ist Harvey im Alter von 94 Jahren in New Jersey verstorben. Foto: the life picture collection

Thomas Harvey: Der Pathologe und Neurologe hatte, in der Hoffnung dadurch einen Sitz der Genialität im Hirn finden zu können, Einsteins Gehirn gestohlen. 2007 ist Harvey im Alter von 94 Jahren in New Jersey verstorben. Foto: the life picture collectionBei wem haben Sie mehr Projektionsfläche gefunden? Haben Sie sich als Autor stärker beim Chirurgen gesehen, oder eher doch bei dem was Sie Einstein zuschreiben?

Dieser Thomas Harvey ist mir beim Schreiben zusehends sympathischer geworden, als ich ihn dann als Person kennengelernt habe. Da hatte ich das Gefühl, dass ich ihm gegenüber eine gewisse Verantwortung als Autor habe, weil ich ja seine Gesichte erzähle und weil er eben wirklich gelebt hat, mit diesem Hirn.

Mein Einstieg war aber eher die Physik und eher der Einstein, weil ich da ein gewisses Faszinosum für die moderne Physik habe, ohne dass ich sie natürlich wirklich verstehe, was die wenigsten tun. Ich denke schon, dass die großen philosophischen Fragen momentan eher in der Physik aufgeworfen werden als in der Philosophie, da einfach Dinge in einen Raum gestellt werden, den es überhaupt nicht mehr gibt. Dass etwa Zeit kein Kontinuum ist, oder diese ungeheuren Räume, die sich da auftun, sowohl im Großen als auch im Kleinen in der Physik, eine kaum zu begreifende Quantenphysik, solche Dinge beschäftigen mich. Das finde ich schon sehr faszinierend, auch von einem philosophischen Standpunkt her.

Das war mein allererster Ansatz, dann habe ich doch relativ viele Physikbücher gelesen und bin so zusehends auch ein wenig in die Sinnes- und Seinsfragen hineingeraten. Religion spielt dann auch eine ziemlich große Rolle, aber das hat sich eigentlich alles erst mit dem Schreiben so entwickelt.

„Es gibt Leute, die geniale Brote backen können und es gibt wahrscheinlich geniale Maurer. Jeder hat irgendwie in irgendeinem Bereich Möglichkeiten, genial zu sein (...)“

Für Thomas Harvey spielt die Frage der Genialität und wo man diese vielleicht im Hirn verorten kann, ja noch eine große Rolle. Heutzutage sind wir davon zum Glück weggekommen zu sagen, die Genialität müsse unbedingt anatomischen Voraussetzungen folgen. Fasziniert Sie das Konzept Genialität über die Anatomie hinaus und was wären für Sie Merkmale, um ein Genie zu markieren?

Ich glaube, man kann Genialität gefühlt immer noch nicht definieren. Man kann nicht sagen, was ist denn nun Genialität. Partielle Genialitäten gibt es vielleicht. Für mich sind es vor allem Dinge, mit denen nicht zu rechnen ist, die ein bisschen aus dem logischen Getriebe aussteigen und Verknüpfungen zuwege bringen, auf die man auf normalen Denkwegen nicht kommen könnte.

Und diese Genialität gibt es aber eigentlich in allen Sparten: Auch ein Fußballer macht manchmal geniale Spielzüge oder manche Maler bringen Bilder auf die Leinwand, die einfach faszinierend sind. Oder es gibt in der Musik manchmal ein paar Tonfolgen, die man als genial empfindet und auch beim Schreiben gibt es hin und wieder einzelne Passagen, die einen verblüffen, weil sie einen neuen Raum auftun.

Ich glaube aber, dass jeder Mensch da seine genialen Veranlagungen hat. Also DAS Genie in allen Bereichen, glaube ich, gibt es sowieso nicht. Es gibt Leute, die geniale Brote backen können und es gibt wahrscheinlich geniale Maurer. Jeder hat irgendwie in irgendeinem Bereich Möglichkeiten, genial zu sein und das finde ich eigentlich auch großartig am Menschsein. Und insofern bin ich eher für eine soziale Genialität.

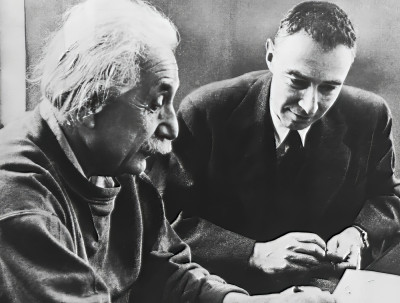

Einstein und Oppenheimer: Foto des Genies aus den 50er-Jahren. Für viele steht Einstein sinnbildlich für Genialität. Foto: Public Domain/Wikimedia

Einstein und Oppenheimer: Foto des Genies aus den 50er-Jahren. Für viele steht Einstein sinnbildlich für Genialität. Foto: Public Domain/WikimediaSie sagen, dass es sich eben nicht eindeutig definieren lässt. Wir bewegen uns im Bereich, wo wir von Intuition und von Perspektive sprechen. Wieso glauben Sie dann, dass es in der Wissenschaft, wo vor allem der empirische Beweis gilt, doch noch so eine Faszination mit dem Genie besteht?

Diese Faszination mit dem Genie oder diese Sehnsucht nach dem Genie ist wahrscheinlich in allen Bereichen da. In der Kunst genauso wie auch im Fußball, da gibt es auch diese Künstlermentalität und ebenso in der Wissenschaft. Ich weiß auch nicht, ob diese Sehnsucht nach der Genialität in der Wissenschaft selber so stark da ist, oder ob das dann einfach doch mehr in der breiten Masse und den populärwissenschaftlichen Bereichen existiert. Die Wissenschaftler sind doch viel mehr gefangen in ihren eigenen Systemen, die ja auch wieder Glaubenssysteme sind.

Und dann kommt manchmal einer, der sagt „Okay, das Glaubenssystem, das werfen wir jetzt über Bord.“, und präsentiert ein völlig neues Konzept, das er vielleicht nur intuitiv erfassen konnte. Und plötzlich kommt man darauf, vieles stimmt daran. In zwei, dreihundert Jahren hat man vielleicht ganz andere Welterklärungsmodelle, wo man sich fragen wird, wie man nur an Quantenphysik, die Relativitätstheorie oder solche Dinge glauben konnte.

Dann gibt es vielleicht wieder Systeme, die auf andere Art und Weise funktionieren. Diese Welt ist ja immer noch nicht wirklich durchschaut worden und wird es wahrscheinlich in den nächsten tausend Jahren auch nicht werden. Und das bietet natürlich Möglichkeiten - einerseits für Spekulationen, andererseits für diese ganzen wissenschaftlichen Modelle, die in sich ja immer geschlossen sind und funktionieren und großartig und sehr bewundernswert sind. Aber ob es dann der letzte Schluss der Weisheit ist, wissen wir nicht.

Sie haben zuvor angesprochen, dass Sie ein Gefühl der Verantwortung gegenüber Ihrer Hauptfigur empfunden haben. Ist es Ihnen mit Einstein ähnlich ergangen? Oder ist Einstein, gerade weil er als Projektionsfläche schon so viel bespielt wurde, ein Freifahrtschein für Sie als Autor?

Ja, auf jeden Fall letzteres. Weil über Einstein gibt es ja doch bereits unglaublich viel Literatur. Man könnte Bibliotheken füllen mit Büchern nur über Einstein. Insofern habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich ein bisschen freier und frecher sein. Weil das Einstein-Leben ja ohnehin bis ins Kleinste, größten Teils ausgeleuchtet ist.

Mich haben an Einstein dann auch eher die Dinge interessiert, die für mich neu waren, die ich nicht auf dem Schirm gehabt habe. Das ist einerseits, Margarita Konenkowa, also seine letzte Geliebte, die ja eine russische Spionin gewesen ist. Und andererseits interessierte mich etwa der Lebenslauf seines zweiten Sohns Eduard, der in eine Anstalt für psychisch Kranke und schwierige Patienten führt, wo er auch geblieben ist, als Einstein nach Amerika emigriert ist. Das waren zwei Aspekte, die ich sehr faszinierend gefunden habe, weil ich gerade in der Welt der Geisteskranken auf eine eigenartige Weise vielleicht dieses physikalische Weltbild vom Einstein verzerrt widergespiegelt sehe. Und andererseits die politische Dimension der Spionin, der Russin.

„Man könnte Bibliotheken füllen mit Büchern nur über Einstein. Insofern habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich ein bisschen freier und frecher sein.“

Ihr Roman ist gerahmt durch eine Art Roadtrip, der vor allem ins ländliche Amerika führt. Ich finde das gibt einen sehr schönen Kontrast zur Welt der Wissenschaft. Haben Sie das als reizvoll erfunden? War das Setting durch die Geschichte gegeben oder konnten Sie sich das Setting aussuchen?

Ja, man kann sich diese Settings schon irgendwie aussuchen und es macht vermutlich Sinn. Einerseits war es natürlich durch die Geschichte gegeben, weil dieser Thomas Harvey, eigentlich immer in eher kleineren, ländlichen Städten, vor allem an der Ostküste und ab und zu etwas ins Festland hinein, gelebt hat. Da existieren ganz viele Stationen, ganz viele berufliche Stationen, die er durchlebt hat. Und parallel dazu gibt es doch auch immer wieder die Beschreibungen von mir. Das war wohl einfach das, wo ich einen Zugang hatte, wahrscheinlich.

Es hat diese Reise auch Fluchtcharakter und wir begeben uns unter anderem zu den Quäkern. Wir bewegen uns hier außerhalb der Welt der Wissenschaft. Und gleichzeitig ist es so, dass auch hier Fragen des Glaubens, der Philosophie und der Physik in ihrem Roman ganz stark ausgehandelt werden. Kommt man um diese Fragen einfach nicht herum?

Ja, für mich hat die Beschäftigung mit der Physik auch viele Fragen des Glaubens aufgeworfen. Und das war dann wahrscheinlich der Grund, warum sich diese Geschichte so entwickelt hat, um Thomas Harvey, der eben tatsächlich gläubiger Quäker war und der das auch gelebt hat. Harvey hat sich vielleicht auch deswegen diese positive Lebenseinstellung bis zum Schluss bewahren können und wollte diesem agnostischen Hirn, diesem zweifelnden Hirn des Physikers - Einsteins Hirn - sowas wie ein Gottkonzept näherbringen und er versucht das dann in verschiedensten Religionsformen. Ich habe das als sehr reizvoll für die Geschichte empfunden, auch für mich selbst, irgendwie spannend, mich mit diesen Religionen zu beschäftigen. Ich habe meistens versucht, die Religion nicht über das Klischeebild einzufassen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich kein Religionsexperte in dem Sinne bin, sondern mich über Punkte der Religion, die mir bis dato nicht geläufig waren, annähere.

Franzobel: Der Autor sieht derzeit die Physik als den stärkeren Motor für philosophische Fragestellungen an, als die Philosophie. In seinem Werk findet sich immer wieder Platz für solche abstrakteren Überlegungen, die über einen bloßen Roman hinaus gehen. Foto: Privat

Franzobel: Der Autor sieht derzeit die Physik als den stärkeren Motor für philosophische Fragestellungen an, als die Philosophie. In seinem Werk findet sich immer wieder Platz für solche abstrakteren Überlegungen, die über einen bloßen Roman hinaus gehen. Foto: PrivatIn vergangenen Interviews sprachen Sie davon, dass Sie recht zufällig zum Stoff für „Einsteins Hirn“ kamen. Während Sie in Meran sind, werden Sie in der Franz-Edelmeier-Residenz für Literatur und Menschenrechte zu Gast sein, einer Work-Residency, wo an neuen Ideen gearbeitet oder nach diesen gesucht werden kann. Ist Meran da ein gutes Umfeld?

Na ja, ich schreibe schon relativ lange an einem nächsten Buch, das mit der Geschichte eines Ort gründet. Und da ist diese Atmosphäre hier sehr fördernd, um an so einem Projekt zu schreiben. Ich war bereits vor vier Jahren einmal in der Wohnung, von der ich durch Zufall erfahren habe. In der Extremadura habe ich gerade die Eroberung Amerikas recherchiert und eine Professorin kennengelernt, die mir von dieser Wohnung in Meran erzählt hat.

Und dann war ich da vor vier Jahren, das weiß ich noch genau, kurz darauf hat dann dieser Corona-Wahnsinn angefangen. Das war für mich damals ein sehr kontemplativer Ort, wo ich schreiben konnte. Es gibt so Orte, da funktioniert es, andere Orte, da geht es irgendwie schwerer. Die Residenz ist ein Ort, wo der Text irgendwie ins Fließen kommt. Deswegen war ich jetzt ganz froh, dass ich den Platz wieder bekommen habe und wieder nutzen darf.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.