Gaismair und das kulturelle Gedächtnis

-

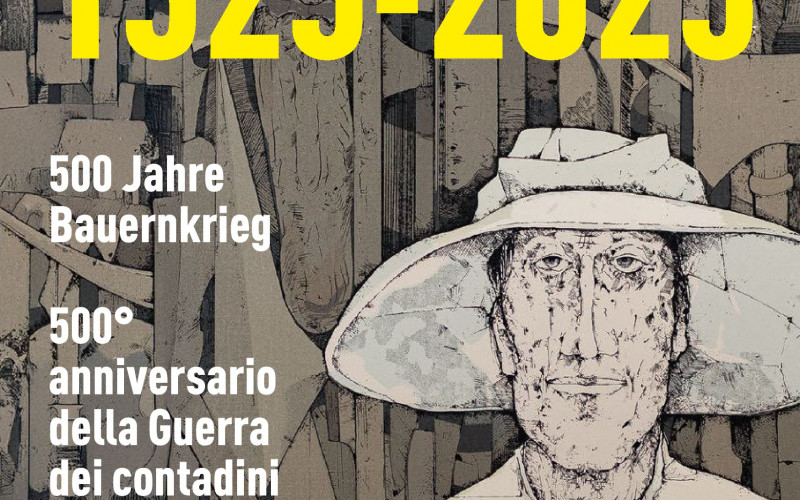

Historische Jahrtage sind immer eine Gelegenheit, über die Bedeutungen der Geschichte für die Gegenwart nachzudenken., auch darüber, wie und warum sich diese Bedeutungen verändern. Heute geht es um die Frage, welche Rolle die Figur Michael Gaismairs beziehungsweise die Aufstände von 1525 im kulturellen Gedächtnis (Süd)Tirols gespielt haben und spielen.

1975, als sich die Ereignisse zum 450. Mal jährten, war es eine überschaubare Gruppe im Land, die sich für Aufstände und Rebellion interessierte. Vor dem Hintergrund der sogenannten 68er Bewegung waren es vor allem die Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich in Opposition zu den bestehenden Verhältnissen sahen, die in den Bauernaufständen einen identifikatorischen Bezugspunkt für ihre Forderung nach gesellschaftlichen Veränderungen sahen. Das Theaterstück „Tyrol 1525 – Szenen aus dem Bauernkrieg“, vom Südtiroler Kulturzentrum 1976 aufgeführt, machte die Figur Gaismairs breiteren Kreisen bekannt und begründete eine Tradition des kritischen Blicks auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse im Land.

Wenn man sich mit Gaismair auseinandersetzt, begegnet man Systemkritik und der Forderung nach Systemveränderung. Nichts anderes war das Ziel von Gaismair.

-

Martha Verdorfer: In Lana geboren, Verfasserin zahlreicher regionalgeschichtlicher Arbeiten zur Zeitgeschichte sowie zur historischen Frauenforschung. Foto: Südtiroler Landtag

Martha Verdorfer: In Lana geboren, Verfasserin zahlreicher regionalgeschichtlicher Arbeiten zur Zeitgeschichte sowie zur historischen Frauenforschung. Foto: Südtiroler LandtagEbenfalls 1976 wurde in Innsbruck die Michael Gaismair Gesellschaft gegründet, der von Anfang an auch Menschen aus Südtirol angehörten. Die Michael Gaismair Gesellschaft stand für eine neue „Tiroler Identität“, für einen Heimatbegriff, der „die Identität nicht in falscher Harmonie, sondern im Konflikt“ festmacht, der „Heimat als Ort deutlich macht, in dem Lebens- und Arbeitswelt verankert sind, (…) Heimat nicht gegen eine feindliche Welt stellt, sondern als Teil dieser Welt erklärbar und erfassbar macht.“ Ich habe den Zeithistoriker Helmut Konrad aus dem Gaismairkalender von 1986 zitiert.

Der Gaismairkalender – der von 1980 bis in die späten 1990er erschien - befasste sich in seinen Artikeln mit gesellschaftlichen Randgruppen und Unterschichten, mit dem Ausverkauf der Heimat durch den Massentourismus und mit Demokratiedefiziten im Land.

1982, zum 450. Jahrtag der Ermordung Gaismairs in Padua, organisierte das „Kontaktkomitee fürs andere Tirol“ (zusammengesetzt aus Michael Gaismair Gesellschaft, Südtiroler Hochschülerschaft, Südtiroler Bildungsverein und Dokumentationszentrum Cendok) die Gaismairtage. In Bozen fand auf Schloss Maretsch eine Tagung mit namhaften Wissenschaftlern statt. Auch in Sterzing gab es eine Tagung, organisiert vom Heimatpflegeverband und dem Südtiroler Kulturinstitut, die - so die Dolomiten vom 19.4.1982 - „Gaismair ins rechte Licht“ rückte. Es gab also einen Wettbewerb um die „richtige“ Interpretation der Geschichte. Gaismair zurechtrücken: Es gab einen Wettbewerb um die „richtige“ Interpretation der Geschichte. Foto: Südtiroler Landtag

Gaismair zurechtrücken: Es gab einen Wettbewerb um die „richtige“ Interpretation der Geschichte. Foto: Südtiroler LandtagIm Vergleich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 175. Jahrtag des Aufstandes von 1809 und Andreas Hofer, die zwei Jahre später stattfanden, blieb die Aufmerksamkeit für Gaismair allerdings verschwindend gering.

Seit 1985 gibt es auch in Südtirol eine Michael Gaismair Gesellschaft. Anlass war das Ableben des Journalisten und Historikers Claus Gatterer und die Schaffung der rechtlichen Voraussetzung das geistige Erbe Gatteres antreten zu können, so wie er es gewollt hatte. Dass es uns als Verein immer noch gibt, liegt daran, dass wir immer wieder und immer noch die Notwendigkeit sehen, in den historischen und gesellschaftlichen Diskurs in Südtirol einzugreifen. Michael Gaismair also eine Orientierungsfigur für das oppositionelle Südtirol und nicht mehr?

Um Systemkritik und Systemveränderung geht es auch heute. Mehr als je zuvor vielleicht.

2025 präsentiert sich die Situation etwas anders. Zum 500. Jahrtag scheint Michael Gaismair in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Es gibt Ausstellungen im ganzen Land - 1525 ist das Motto für das Euregio-Museumsjahr – Tagungen, Theateraufführungen und Publikationen. Nachdem es jahrelang vergeblich versucht worden war, ist die Benennung des Oberschulzentrums in Sterzing nach Gaismair in diesem Jahr problemlos über die Bühne gegangen. Und jetzt hat es Gaismair sogar in den Landtag geschafft.

Südtirol ist zweifellos liberaler geworden. Historische Ereignisse sind nicht mehr Anlass für ideologische Debatten und Abgrenzungen, wie noch bis in die 1980er Jahre. Zu dieser Entwicklung haben wir als Gaismairgesellschaft hoffentlich auch beigetragen.

Die Frage ist freilich, welche Bedeutung die Beschäftigung mit 1525 für uns heute hat.

Wenn man sich mit Gaismair auseinandersetzt, begegnet man Systemkritik und der Forderung nach Systemveränderung. Nichts anderes war das Ziel von Gaismair. Es ging ihm um eine gerechtere Gesellschaft auf der Basis der Bibel, die den damaligen Besitz- und Herrschaftsverhältnissen diametral entgegenstand.

Um Systemkritik und Systemveränderung geht es auch heute. Mehr als je zuvor vielleicht. Sowohl die soziale Frage, die ständig wachsende Ungleichheit zwischen den Menschen, als auch die ökologische Problematik, das Zusteuern auf den Klimakollaps, sind die großen Herausforderungen unserer Zeit, die ohne radikalen Systemwandel nicht zu bewältigen sind. Sind wir uns dessen bewusst und sind wir bereit daraus Konsequenzen zu ziehen?Der veröffentlichte Text entspricht dem Wortlaut zum Vortrag von Martha Verdorfer im Rahmen der Veranstaltung.

Weitere Artikel zum Thema

Culture | GeschichteGaismair forever

Culture | SALTO GesprächTraktorschau oder Kampf mit Heugabeln?

Culture | Accadde domaniMichael l’autonomista

Mit meiner Anerkennung und…

Mit meiner Anerkennung und meinem DANK an Frau Verdorfer, sei es mir als besorgtem Großvater und alten Brixner erlaubt, einige Ergänzungen anzubringen.

Die HOFBURG Brixen erinnert zum Gaismair-Jahr mit einer Ausstellung und mit den beiden Torflügeln an das Verhalten der Herrschenden gegenüber dem "niederen Volk".

Ähnliches spielt sich gerade - unter auch heute üblichen Vorzeichen - ab: die zukünftige Nutzung des bisherigen Hofburg-Obstbaum-Gartens - in Hinkunft als André-Heller-Garten bespielt - betrachtend: - die Grundeigentümerin-Kirche in Linie mit den "politisch Verantwortlichen" und den Wirtschaftslobbys setzen Steuergelder in beträchtlicher Höhe dafür ein, dass ein "Eintritts"-Garten dem niederen Volk eben gegen Eintritt - "zur Verfügung" gestellt wird ...

Wenn man als Beispiel den Hofgarten in Innsbruck und die Bundesgärten in Wien mit den jeweiligen freien und durchgängigen Zugängen betrachtet, stellt sich in der alten Bischofstadt die Frage, - will man von GESCHICHTE NICHTS wissen!? - Es geht wohl einzig und allein um "Profit-Gewinnung", - wie so oft!

Danke für die interessanten…

Danke für die interessanten Einblicke, welche ich im Landtag, zu Gaismaier, machen konnte!

Überhaupt, tolle Idee, den Landtag für Demokratiebildung - für BürgerInnen- zu öffnen!

Hannes Obermair hat sein Referat zu Gaismaier mit diesem Fazit abgeschlossen:

- Grundthema der Gerechtigkeit

- Leitperspektive Antiklassismus

- Veränderbarkeit (durch Theorie und Praxis: utopisches Moment)

ich finde diese 3 Kernthemen betreffen genau unsere Gegenwart, im Kleinen wie im Großen.

Antwort auf Danke für die interessanten… von Herta Abram

sorry, hab was vergessen: - …

sorry, hab was vergessen:

- Wem gehört die Welt? (auch)

für mich die entscheidende Frage

bei der Zukunftgestaltung!!

Gaismair versammelte die…

Gaismair versammelte die unfreien Bauern, die freien Bauern waren seine Gegner.

Wem die Welt gehört? Blackrock, Bezos, Zuckerberg, Musk, Buffet, Soros und Co. Viele Politiker sind deren Handlanger (Parteien erhalten Spenden und dann gibt es noch die geduldeten Lobbyisten). "Wem gehört die Welt?" So heißt ein trockenes, aber interessantes Buch von verschiedenen Wirtschaftsjournaliten des "Deutsches Handelsblatt".

Nur so nebenbei: Die CEOs…

Nur so nebenbei: Die CEOs der großen Banken und Investmentbanken erhalten unvorstellbare Vergütungen. Bezos setzt mehr Geld um als mancher kleine Staat. Die zweite Frage: Wer regiert die Welt?