Prognose 2050: Hitzekrater Bozen

-

Die New York Times geht davon aus, dass weltweit in rund 100 Städten öffentliche Verkehrsmittel kostenlos angeboten werden. Nicht nur in Europa, etwa in Tallinn (Estland) oder Erlangen (Deutschland), sondern auch in den USA, beispielsweise in Olympia (Washington) oder in Kansas City (Missouri) kann gratis mit Bus und Bahn gefahren werden. In Italien hat Genua mit Jahresbeginn die U-Bahn für Ansässige gebührenfrei gemacht.

„Bozen ist eindeutig ein Hitzekrater in der Landschaft.“

„Wären öffentliche Verkehrsmittel gratis, müsste die öffentliche Hand, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Kosten tragen“, erklärt Südtirols Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider (SVP). „Die Europäische Kommission sagt, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Verkehrsmittel einen Beitrag leisten sollen, auch wenn er klein ist. Heute trägt die Südtiroler Allgemeinheit rund 75 Prozent der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).“

-

Straßenbahnnetz in Bozen im Jahr 1910: Es wurde weltweit abgebaut, um die Nachfrage nach Autos zu steigern. Foto: ÖNB/AKON

Straßenbahnnetz in Bozen im Jahr 1910: Es wurde weltweit abgebaut, um die Nachfrage nach Autos zu steigern. Foto: ÖNB/AKONZiel dieser Legislaturperiode sei es laut Regierungsprogramm, ein Jahresticket für den ÖPNV in Südtirol einzuführen. Auch Fahrkarten, die für ein Monat gültig sind, wären denkbar. Die Grüne Landtagsabgeordnete Madeleine Rohrer hatte im Wahlkampf ein Jahresticket von rund 100 Euro gefordert. Über die genaue Höhe des angekündigten Jahrestickets will sich der Mobilitätslandesrat aber nun nicht äußern. Von kostenlosen Öffis scheint man hierzulande also noch weit entfernt.

„Es ist grundsätzlich ein schwieriges und sehr polarisiertes Thema. In der aktuellen Situation werden Lösungen, die langfristig eindeutig richtig und gerecht wären, als unmöglich oder einfach zu teuer abgestempelt“, erklärt Philipp Rier, Raum- und Mobilitätsplaner vom LIA Collective in Südtirol. Er unterstützt derzeit Gemeinden bei der Ausarbeitung ihrer Gemeindeentwicklungsprogramme. „Es zeigt sich, dass viele Dörfer sich in den letzten Jahrzehnten nach dem Beispiel US-amerikanischer Vorstädte entwickelt haben.“

Neue Dorfteile seien sehr monofunktional auf der grünen Wiese errichtet worden, jedes Haus habe einen eingezäunten Garten und eine Garage, dafür aber keine angemessene Fuß- und Radwegeverbindung sowie keine nahegelegene Nahversorgung oder Arbeitsmöglichkeiten. „Wir haben in den letzten 70 Jahren jeden Bereich unseres Lebens rund ums Auto aufgebaut und nun tun wir so, als wäre ein Leben ohne Auto unmöglich. Derweil kann man anhand vieler Beispiele eindeutig nachweisen, dass weniger Autos und Verkehr für den Großteil der Bevölkerung mehr Freiheit, mehr Gesundheit und mehr Lebensqualität bedeuten.“

Beispiel BolognaDoch das System Auto kommt an seine Grenzen. Nicht nur der CO2-Ausstoß durch die Verbrennung von fossilem Krafstoff, sondern auch der hohe Flächenverbrauch mit Fahrspuren und Parkplätzen drängen die Frage auf, wie wir uns in Zukunft fortbewegen wollen. Darüber diskutieren derzeit auch nationale Medien, nachdem Bologna als erste Großstadt Italiens eine allgemeine Geschwindkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern eingeführt hat.

„Angesichts des Stadtverkehrs und der Umweltverschmutzung in der Poebene ist jede Maßnahme, die darauf abzielt, das Übermaß an Autos und Smog zu verringern, zu begrüßen“, erklärt Giovanni Semi, Professor für Umweltsoziologie und Raumplanung an der Universität Turin, gegenüber der italienischen Tageszeitung Repubblica. Er begrüßt deshalb das umstrittene Tempolimit. Was aber fehle, seien ausreichend Anreize für eine stärkere Nutzung des ÖPNV. Er plädiert für hochwertige und kostenlose Öffis.

„Wir sind Autofetischisten geworden.“

Auch Rier vom LIA Collective begrüßt grundsätzliche jede Maßnahme, um „unsere selbstgeschaffene Abhängigkeit vom Auto zu verringern“. Die Stimmung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern sei jedoch oft sehr schnell aufgeheizt. „Wenn ich bei Sitzungen mit Bügerinnen und Bürgern zur zukünftigen Entwicklung ihrer Dörfer auch nur mehr Rechte für Personen auf dem Fahrrad fordere, reagieren bestimmte Menschen sehr emotional und erheben ihre Stimmen sofort sehr laut. Dabei übertönen sie die Stimmen vieler, welche weniger laut sind, ältere Menschen, junge Familien, Kinder und Jugendliche“, berichtet der Verkehrsexperte.

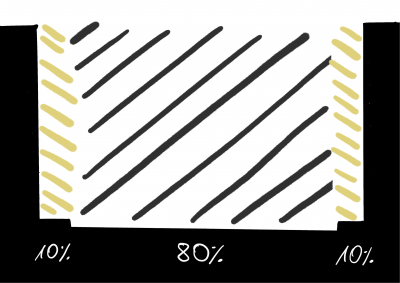

Die Flächennutzung einer Straße: Den meisten Platz nehmen motorisierte Verkehrsmittel wie Autos, Lkws und Busse in Anspruch. Foto: Philipp Rier/LIA Collective

Die Flächennutzung einer Straße: Den meisten Platz nehmen motorisierte Verkehrsmittel wie Autos, Lkws und Busse in Anspruch. Foto: Philipp Rier/LIA Collective„Nicht nur Personen, die ein Auto nutzen, sollen im öffentlichen Raum Rechte haben, sondern auch Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es braucht eine Gleichberechtigung“, sagt Rier. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Personen seien durch die starke Bevorzugung des Autos in der Städteplanung benachteiligt worden. „Auf einer durchschnittlich genutzten Straße in einem urbanen Gebiet wie Bozen nutzen 80 Prozent der Personen nur 20 Prozent der Fläche.“

Während also die übergroße Mehrheit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus unterwegs ist, nehmen 20 Prozent der Personen mit den Autos die größte Fläche in Anspruch. „99 Prozent der Personen sitzen dabei alleine im Auto. Das Thema ist bis zu einem bestimmten Punkt auch eine Klassenfrage, da nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung vom Autofahren profitiert und der Rest zahlt drauf, außerdem stehen Autos durchschnittlich 23 von 24 Stunden am Tag nur rum“, so Rier.

Historische Entwicklung Philipp Rier: „Die Stadt der Zukunft kann nicht lebenswert sein, wenn so viel versiegelte Fläche wie heute für den Straßenverkehr genutzt wird.“ Foto: Helmuth Rier

Philipp Rier: „Die Stadt der Zukunft kann nicht lebenswert sein, wenn so viel versiegelte Fläche wie heute für den Straßenverkehr genutzt wird.“ Foto: Helmuth RierAls Städteplaner hat er einen guten historischen Überblick von der jüngsten Entwicklung unserer Städte und Dörfer. Das Auto wurde zum Treiber der Urbanisierung, die auf die Industrialisierung folgte. Aber von Anfang an: Am Beginn der Industrialisierung wurden europäische Städte richtig dreckig, teilweise fast unbewohnbar.

Menschen, die sich es leisten konnten, zogen von den Innenstädten raus in die Peripherie und pendelten zum Arbeitsplatz, was meist mit hohen Kosten verbunden war. So entstanden die Metropolregionen in ihrer heutigen Form. Erst später wurden auch Zugverbindungen in diese Vororte ausgebaut.

Wo früher noch ganze Stadtteile autonom funktionierten, gibt es heute das Einkaufsviertel, das Wohnviertel und die Industriezone. Dadurch sind wir gezwungen, mehr Zeit damit zu verbringen, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, anstatt soziale Kontakte zu pflegen. „Es ist schön, wenn ich in einem Dorf oder Stadtteil zu Fuß einkaufen, arbeiten und mich erholen gehen kann, zufällig Menschen begegne und es sich eine Gemeinschaf bildet.“

„In vielen Städten ist immerhin 25 Prozent der Fläche für Autos reserviert.“

Anlass für dringendes Handeln wäre gerade in der Landeshauptstadt gegeben. „Bozen ist aus topographischer und geologischer Sicht eindeutig ein Hitzekrater in der Landschaft. Seit 1960 sind die durchschnittlichen Sommertemperaturen laut dem Klimareport der Eurac aus dem Jahr 2018 bereits um 3 Grad höher. Entweder sie schaffen es, die Menge an Autos in der Stadt zu senken und die Menge an Bäumen und Grünflächen zu erhöhen, oder die Stadt ist im Jahr 2050 während einem Teil des Jahres nicht mehr lebenswert. Darauf würde ich mich trauen zu wetten“, sagt Rier. Denn versiegelte Flächen erhöhen die Temperaturen um mehrere Grad.

„Die privilegierte Klasse kann Bozen verlassen, die wohlhabende Schicht hat ihre Sommerfrische am Berg. Die sogenannten unteren Klassen werden die lokale Wirtschaft in der Hitze am Laufen halten müssen, darunter wird ihre Gesundheit leiden und ihre Lebensdauer verkürzt sich.“

Das Straßenbahnsystem von Bozen existiert nicht mehr. Ein solches wäre um ein Vielfaches kostengünstiger für die öffentliche Hand als wie die Instandhaltung und kontinuierliche Überlastung des gesamten Straßennetzes. Doch Straßenbahnnetze wurden weltweit von Automobilfirmen aufgekauft, um sie zu entsorgen. Dadurch stieg die Nachfrage nach Autos. Wer es sich leisten konnte, fing an, mit dem Auto zu pendeln.

„Wir sind Autofetischisten geworden. Es braucht einen kulturellen Wandel und Politikerinnen und Politiker, welche sich jetzt trauen die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das Auto ist ein modernes Phänomen, erst in den letzten Jahrzehnten hat es sich in Südtirol etabliert, das Leben wäre ohne Autos für die Allgemeinheit wieder um einiges lebenswerter“, resümiert der Verkehrsexperte vom LIA Collective.

Denn eines stehe fest: „Die Stadt der Zukunft kann nicht lebenswert sein, wenn so viel versiegelte Fläche wie heute für den Straßenverkehr genutzt wird. Sogar ein Haus bietet mit seinem Dach die Möglichkeit, Wasser zu sammeln, Strom zu produzieren oder Grünflächen anzulegen. All das ist auf der Straße nicht möglich. Und in vielen Städten ist immerhin 25 Prozent der Fläche für Autos, ob fahrend oder stehend, reserviert.“

Weitere Artikel zum Thema

Politik | Mobilität„Es ist ein Machtkampf“

Wirtschaft | MobilitätDie Italiener besitzen am meisten Autos

Wirtschaft | StatistikAutoland Südtirol

Io penso, ed è un mio…

Io penso, ed è un mio personale parere, che se i mezzi pubblici fossero gratis non cambierebbe nulla! Questo semplicemente perché sono già insufficienti e poco utili oggi! Non rispondono alle esigenze di una società che cresce e si evolve!

E a riguardo sto valutando di scrivere un articolo su SALTO le cui considerazioni sono nate dalla giornata dell' Euregio con i mezzi pubblici gratuiti. Quel giorno sono andato a Seefeld, ma mi sono ritrovato bloccato la sera al Brennero, in mezzo a tantissimi disperati che avevano paura di „morire“ lì, in un posto sperduto. Con treni paralizzati la situazione si è risolta solo con la polizia e una serie di treni successivi, tutti con orari sballati. E tutto questo mi ha datto capir e che se di colpo TUTTi noi iniziassimo a usare i mezzi esclusivamente pubblici, questi verrebbero da subito paralizzati. E non esisterebbero investimenti per potenziarli!

Quindi, morale della favola, se non puoi muoverti a piedi o in bicicletta, ma hai un’auto allora usala! Perché altrimenti rischi di mettere a disagio chi l’auto non ce l’ha. Ne soffrirebbero le parti più deboli della società! USA l’auto se sei benestante. E se sei benestante COMPRA un’auto elettrica, che non emette gas di scarico!

Venendo al discorso Bolzano Bozen la soluzione è, sempre a mio avviso, UNICA! Far circolare le auto sottoterra PUNTO. Succede a Olso e a Barcellona. lo chiedo che avvenga anche qui a Bolzano Bozen. Perché qui vivo e la mia vita vale più di qualsiasi valore.

E' questione di fisica, non di sociologia e filosofia. Altri discorsi non hanno senso, non siamo in una dittatura!

Le auto devono circolare sotto terra, e non devono emettere gas di scarico. Con le tecnologie attuali tutto questo è possibile, il resto sono solo chiacchere!

Antwort auf Io penso, ed è un mio… von Massimo Mollica

Sehr geehrter Herr Mollica,…

Sehr geehrter Herr Mollica, verzeihen sie mir, aber ich glaube, Sie haben das Ausmaß des Problems nicht richtig verstanden. Zumindest glaube ich, dass ihre Lösungsvorschläge (Untertunnelung der halben Stadt - sofern überhaupt möglich und finanzierbar - und weiterhin unreflektierter Individualverkehr) das Problem an sich nicht lösen, sondern seine Auswirkungen bestenfalls verlagern.

Die systematische Förderung des Individualverkehrs stößt an ihre Grenzen: Vor allem wegen der damit verbundenen CO2-Emissionen, die die Klimaerwärmung anheizen und damit eine ganz konkrete Bedrohung für unsere Umwelt und letztlich auch für uns selbst darstellen.

Und leider können diese CO2-Emissionen auch durch Elektroautos nicht ausreichend reduziert werden, da auch deren Herstellung sehr CO2-intensiv ist.

Hinzu kommt, dass der Verkehr in den Städten mittlerweile Ausmaße angenommen hat, die kaum noch zu bewältigen sind. Passiert irgendwo ein Unfall oder muss eine Straße repariert werden, bilden sich sofort kilometerlange Staus.

Aus den genannten Gründen muss der Individualverkehr in kürzester Zeit um mindestens 40% reduziert werden, bei gleichzeitigem massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs.

Ein zweites Problem, dem sich die Städte stellen müssen, ist ihre unerträgliche und gefährliche Überhitzung in den Sommermonaten. Gegen die Überhitzung der Städte hilft nur die „Entsiegelung“ des Bodens und eine massive Begrünung möglichst aller öffentlichen und privaten Stadträume.

Die skizzierten Szenarien mögen manchen erschrecken, aber in Städten wie Wien oder Zürich verzichten schon heute viele Menschen freiwillig auf ein eigenes Auto. Und man stelle sich einen Lebensstil vor, in dem man nicht ein Drittel seines Einkommens für den Unterhalt und die Unterbringung des Verkehrsmittels ausgeben muss. Man stelle sich eine Stadt vor, die von Grünflächen und Bäumen geprägt ist und nicht von asphaltierten und zugeparkten Plätzen und Straßen.

Wir müssen den CO2-Ausstoß DRASTISCH reduzieren, denn es geht um unsere Zukunft und das Überleben der zukünftigen Generationen. Diesem Ziel sind alle anderen Ökonomischen Überlegungen unterzuordnen.

Der Rest ist nur Geschwätz.

Von der Kostendeckung von 25…

Von der Kostendeckung von 25 %, sind die Kosten für die Kontrollore, der Inkassogeräte, der EDV-Programme samt Wartung + der bürokratischen Abwicklung in Abzug zu bringen.

Da bleibt für die öffentliche Hand ein recht armseliger Betrag unterm Strich.

Die Umerzeihung zum Verzicht auf den vielen PKW-Privat-VERKEHR gelingt am schnellsten, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel gratis angeboten werden.

„Um Städte zukunftstauglich…

„Um Städte zukunftstauglich zu machen, braucht es mehr Bäume“ steht gleich im

ersten Absatz dieses Salto-Artikels.

Dies gilt sicherlich für alle Städte Südtirols nehm ich mal an?!

Leider geht man in der Bischofstadt Brixen genau in die entgegengesetzte Richtung bzw. will den letzten Auwald in der Industriezone einem 3D-BETON Drucker Gebäude der Firma PROGRESS opfern! Wahrlich sehr „zukunftstauglich“ bzw. ein FORTSCHRITT…..

Und der ex Brixner Bürgermeister und nunmehrige Urbanistik- und Umwelt-Landesrat Brunner wird dieses Projekt ganz oben auf seiner Prioritätenliste positionieren….

Oh Schreck lass nach!!

Super Beitrag von Herrn Rier…

Super Beitrag von Herrn Rier! Bozen und die Südtiroler Politik wären gefordert endlich aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und die Investitionen weg von weiteren Straßenbauprojekten und hin zu einem verbesserten ÖPNV und Klimaanpassungsmaßnahmen (Rückführung versiegeler Flächen, Stichwort Schwammstadt, Rad- und Fußwegausbau uswusf.) zu leiten. Man möge nur schauen was die Metropole Paris, mit sehr wahrscheinlich viel geringeren zur Verfügung stehenden Geldmittel, bereits zu leisten im Stande ist.

Antwort auf Super Beitrag von Herrn Rier… von m s

Apropo Rückführung…

Apropo Rückführung versiegelter Flächen: in Brixen gäbe es in dieser Hinsicht sehr viel zu tun! Vor Jahren wurden rund um die Acquarena-Zone bzw. an der Nordeinfahrt der Bischofsstadt riesige Flächen zu geteert bzw. asphaltiert. Dabei entstand am Westrand bzw. hinter dem Kaffee Carma sogar eine regelrechte Mulde bzw. ein Becken, wo man bei Starkregen wahrscheinlich auch ein Bad nehmen könnte!

Da hat die Stadtverwaltung wirklich total übers Ziel geschossen! Man hätte diese riesigen Flächen zumindest pflastern können.

Der Brixner Bauingenieur Roman Bodner hat diese gewaltige Bodenversiegelung in der Wochenzeitung FF schon mal heftig kritisiert…..

...ÖPNV ohne das…

...ÖPNV ohne das umständliche stempeln - momentan ist er aufgrund nur etwa zur Hälfte funktionierender Abstempler ohnehin halbs gratis ;-) - fände ich einen Schritt in die richtige Richtung und auch eine soziale Maßnahme da er Menschen mit geringem/keinen Einkommen auch Mobilität ermöglichen würde und man sich zudem ungute Szenen mit notorischen Nichtstempler (aus welchm Grund auch immer) sparen könnte.

Da ist schon vieles richtig…

Da ist schon vieles richtig beschrieben, wenn wir Nur von den Bürgern der Stadt reden. Aber vergessen wird, dass Südtirol nicht mehrheitlich urban besiedelt ist. Niemand denkt an die angrenzenden Gemeinden wie das Sarntal, Jenesien, der Ritten all diese Menschen, wenn sie auch nicht nach Bozen wollen, müssen durch die Stadt fahren, um in einen anderen Teil des Landes zu kommen. Es wäre nötig endlich eine ordentliche Umfahrung zu machen, einen Ring, wie in Innsbruck beispielsweise. Damit würde viel Verkehr in der Stadt wegfallen, eine Zeit Ersparnis für Busse und PKWs wäre impliziert, weniger Emissionen usw . .. hier sollte man ansetzen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in den Sommermonaten, in den Schulferien seit mehreren Jahren die Fagenstaße gesperrt ist? Naja die Pendler müssen dann halt einen Umweg fahren (=mehr Emissionen), wenn so nachhaltige Lösungswege aussehen gute Nacht Südtirol! Grundsätzlich ist ein Ausbau des ÖV zu begrüssen, vergesst nicht, dass viele mit dem Öv kaum die Arbeit erreichen, Handwerker nicht kommen können.... Die Kosten eines Autos sind hoch, das Umdenken findet statt, aber manchmal geht’s ohne Auto trotzdem nicht ... Also denkt x über eine Umfahrung nach, die den Autofahrer nicht schickaniert, sondern allesamt co- existieren lässt. Leben und Leben lassen.

Antwort auf Da ist schon vieles richtig… von mp1996

Sicher vielfach geht's ohne…

Sicher vielfach geht’s ohne Auto nicht, aber weitere Umfahrungen und Straßen (aus) zu bauen ist kontraproduktiv und produziert schlussendlich noch mehr Autoverkehr („One more line will fix it“) und hohe Kosten, v.a. Untertunnellungen. Der Hörtenbertunnel ist für mich nicht gerechtfertigt,- so viel Verkehr kommt auch nicht vom Sarntal um diese Investition zu rechtfertigen. Die Geschwindigkeiten sollten im urbanen Gebiet/dörflichen Zentren möglichst herabgesetzt und z.b. das verkehrsberuhigte Zentrum in Bozen (gilt auch für einige Dörfer) ausgeweitet werden um die Stadt v.a für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu gestalten. Die Rittner bzw. generell die Durchzügler müssten auch nicht gerade über den vielbegangenen Bahnhof fahren (auch wenn sie Rittner Straße heisst...), da ist ein Umwegverkehr mittelfristig tatsächlich nachhaltiger da so der ÖPNV attraktiver wird der dann schneller und näher ans Zentrum kommt. Nachdem man immer noch dabei ist viele Parkmöglichkeiten im Zentrum anzubieten ist es derzeit sehr einfach und attraktiv das Auto anstatt den ÖPNV zu nehmen (zieht so auch den Touristen-Verkehr regelrecht an).

Wer dem Hitzekrater Bozen…

Wer dem Hitzekrater Bozen schnell entkommen möchte, kann das über die Seilbahnen am schnellsten vollziehen. Eine davon ist fast immer verfügbar, die anderen wären auf Vordermann zu bringen. Um den Rest des Stadtverkehrs samt Öffis in den Griff zu bekommen schaut es so aus, dass noch viel Wasser die Talfer runterfließen wird.

PS: letzte Woche bei der Klimahouse haben viele Hotelgäste in der Innenstadt den Zug zur Messe genommen, gut so!