„Die zweite Seite zwischen den Zeilen“

-

Deutsch, Italienisch, Spanisch, Englisch und Ladinisch werden als offizielle Sprachen des Literaturabends „W:ORTE. ORTO poetico“ genannt, der das Internationale Lyrikfestival W:ORTE aus Innsbruck erneut über den Brenner verschlägt und gemeinsam mit dem Brixner ZeLT ausgerichtet wird. Zu den geladenen Gästen stößt auch die Gruppe Flouraschworz, die ihre Interpretationen der „Korrnrliadr“ von Luis Stefan Stecher mit im Gepäck haben. Zur vielsprachigen Riege gehört auch Isabella Krainer, die zwei vielbeachtete Gedichtbände bei Limbus veröffentlicht hat.

SALTO: Frau Krainer, Sie kommen für das Literaturfestival „W:Orte“ am Samstag nach Brixen. Thema des Abends ist die Übersetzung. Sie schreiben Lyrik, die mundartliche Sprache verwendet. Wie schwierig ist es da, eine Übersetzung zu finden oder ist das bei Mundart unmöglich?

Isabella Krainer: Ich denke schon, dass es schwierig ist. ich persönlich glaube, jeder Mensch spricht seinen eigenen Dialekt und wenn ich von hier ins Nachbardorf fahre, spricht man ganz anders und auch, wenn ich nur zu meiner Nachbarin gehe, spricht diese auch anders. Ich verlasse mich da einfach auf mich, weil ich gar nichts anderes machen kann. Es ist schon schwierig, aber das ist einfach mein Weg.

Wie ist der Abend angelegt, wenn man vier Literatinnen und Literaten zu Gast hat? Da wird es wohl auch eine Struktur geben. Können Sie dazu schon was verraten?

Ja, das könnte ich, wenn ich schon mehr wissen würde. Es gibt eine Auftritts-Reihenfolge und ich glaube, ich bin eher gegen Ende des Abends dran und weiß nur, dass ich mich besonders auf die Teresa Palfrader freue, weil sie auch mit Dialekt (Gadertaler Idiom Mareo, Anmerkung der Redaktion) arbeitet. Die Zusammenkunft mit Leuten, die ähnliche Sachen machen, ist immer spannend. Ich glaube, unterm Strich wird es ein sehr spannender und ein bunter Abend. Es sind ganz unterschiedliche Lyrikerinnen und Lyriker dabei und ich glaube, man muss sich einfach überraschen lassen.

-

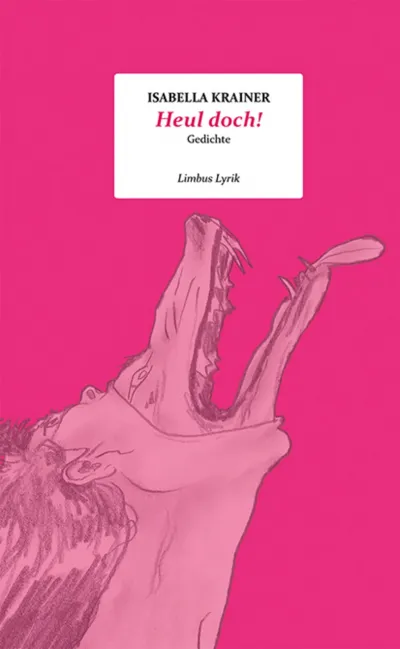

Heul doch: Isabella Krainers zweiter Gedichtband ist Anfang April bei Limbus erschienen und beinhaltet ein Nachwort von Literaturvermittler und Buchhändler Robert Renk. Foto: Lea Le/Limbus

Heul doch: Isabella Krainers zweiter Gedichtband ist Anfang April bei Limbus erschienen und beinhaltet ein Nachwort von Literaturvermittler und Buchhändler Robert Renk. Foto: Lea Le/LimbusWas vielleicht auch für den einen oder die andere überraschend ist, wenn Sie erstmals mit Ihren Texten in Berührung kommen, geschieht, dass Sie die Form Dialekt mit dem Inhalt Feminismus und feministische Fragen zusammenbringen. Es gibt einen großen Korpus an Dialekttexten und die haben allgemein eher traditionelle Werte. Ist das für Sie einfach Ihre Form des Ausdrucks oder geht es da auch darum, Position zu beziehen?

Ich glaube, in erster Linie sind die Gedichte, die ich im Dialekt schreibe, wirklich die, die von Innen aus mir herauskommen. Auf meinem Lyrikband findet sich die wunderbare Illustration der Schweizerin Lea Le und da bricht eine Wölfin aus einer Frau heraus und ich glaube, so geht es mir mit meinem Dialekt: Ich habe da ganz wenig Zwischenschaltung, da drinnen ist einfach eine Feministin und die kommt im Dialekt heraus. Andererseits bin ich auch nicht bereit etwa den Heimatbegriff dem rechten Spektrum zu überlassen, sondern besetze den auch mit mir.

Wenn wir jetzt schon bei dem Begriff sind, was bedeutet Heimat für Sie?

Ich fühle mich da heimisch, wo mein Laptop ist und wo ich schreiben kann. Heimat bedeutet für mich sehr viel, aber nicht Blut und Boden. Und vielleicht ist auch die Sprache - oder der Dialekt - eine Form von Heimat. Ich bin relativ lange und relativ viel herumgetingelt und wenn ich irgendwo einen Steirer oder eine Steirerin gehört habe, dann dachte ich mir jedes Mal: cool. Das spüre ich aber nur in der Fremde.

Wie war die Suche nach ihrem eigenen Dialekt? Sie haben erwähnt, Sie müssten nur zur Nachbarin gehen und diese redet schon anders als Sie. Wie schwierig ist da auch der Übergang von einer mehrheitlich mündlich genutzten Sprache zu einer Schriftsprache?

Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich mache das so, dass ich die Dinge schreibe, wie ich sie höre. Und in der Steiermark ist ja das „ou“ sehr häufig, also etwa in „wou“ oder „es is sou“. Das findet sich ständig und das schreibe ich immer mit „ou“. Dann gibt es wieder andere Autorinnen, die machen das mit „au“. Ich schreibe auch sehr viel für den „Morgenschtean“, die österreichische Dialektzeitschrift und ich muss mich wahnsinnig bemühen, wenn ich einen Text von jemand anderem lese. Am meisten bemühen musste ich mich beim Steinmark-Schwerpunkt, und das fand ich recht überraschend.

Ist das vielleicht auch ein Problem, das man nur so lange hat, bis man den Literat oder die Literatin mal live gehört hat. Braucht es da einfach die akustische Komponente zusätzlich?

Ja, ich glaube schon. Also zumindest ist das das, was mir von Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt wurde. Ich hatte zum Beispiel eine Lesung in der Schweiz und da kam eine ältere Dame zu mir meinte: „Mei, es war so wunderschön, vor allem der Dialekt. Ich habe sie nicht verstanden und ich habe sie doch verstanden.“ Das habe ich super gefunden.

Wenn man sich Ihre beiden Gedichtbände ansieht, „Heul doch“ und auch den ersten Band „Vom Kaputtgehen“ (2020), dann haben es beide Male negativ besetzte Emotionen in den Titel geschafft. Hat das Schreiben von Gedichten für Sie etwas Therapeutisches?

Ich habe in Innsbruck Erziehungswissenschaften studiert und ich glaube, bereits in der ersten Vorlesung wurde uns gesagt, man dürfe nie eine „Betroffenen-Diplomarbeit“ schreiben. Ich sehe meine Gedichtbände eben genau nicht als „Betroffenen-Diplomarbeit“, sondern ich bilde ab, was ich sehe und was ich höre.cDie Welt ist halt einfach scheiße, sehr oft.

Man geht an Vielem fast kaputt und ist sehr oft auch mit Menschen konfrontiert, bei denen man das Gefühl hat, die sagen einem gleich: „Heul doch“. Es ist vielleicht auch gar nicht mehr so „in“ Gefühle zu zeigen, vom Gefühl her. Es ist nicht so, dass ich mich lyrisch abarbeite, um durchs Leben zu kommen. Ich bin eher lustig und mag sehr gerne Harmonie, aber es gibt immer eine zweite Seite. Vielleicht wohnt die zweite Seite zwischen den Zeilen.

Sie schreiben also mehr über das, was Sie betroffen macht, als über die Dinge, von denen Sie betroffen sind. Wie ist dieser Moment, der Sie betroffen macht? Entstehen die Gedichte dann im Moment, oder ist es doch eher so, dass Sie sich später, mit einem gewissen Abstand Themen literarisch nähern können?

Oft ist es vielleicht so, dass ich Situationen sammele und auf den richtigen Zeitpunkt warte, um dann auch eine Retourkutsche zu fahren. Was ich schwer ertrage ist, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder wenn Menschen übersehen oder überhört werden. Das halte ich ganz schwer aus und das fließt dann schon immer in die Lyrik ein.

Für viele ist Dialekt auch etwas, das bewusst oder unbewusst, mit Gruppenzugehörigkeit zu tun hat. Wenn sich der „eigene“ Dialekt ein wenig anders anhört, dann bemerken Sprecherinnen und Sprecher das sehr schnell…

Was ich schon schräg gefunden habe - ich war ja über 20 Jahre in Innsbruck und bin dann wieder in die Steiermark zurück - war, dass es da echt einige Leute gegeben hat, die sich total gefreut haben, dass ich nicht Tirolerisch rede. Das fand ich irgendwie eigenartig und so einen Regionalstolz auf den Dialekt habe ich glaube ich nicht. Tirolerisch ist ja auch nicht in all seinen Ausprägungen so…

Sexy?

Ich würde eher hart sagen.

Warum ist es für Sie wichtig, auf Dialekt zu schreiben?

Weil mir persönlich damit eine Zwischenschaltung fehlt. Dann sage ich etwas wirklich so, wie ich es mir denke.

„W:ORTE: ORTO Poetico“ findet am Samstag, ab 18 Uhr, je nach Witterung im Fojer oder dem Garten der Brixner Stadtbibliothek statt.

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.