„Reduzieren, wiederverwenden, recyceln“

-

SALTO: Sie haben vor rund einem Jahrzehnt für das kulturelle Klima auf den Seiten von SALTO gesorgt, welche Rolle spielte damals die Klimaveränderung? Haben Sie Erinnerungen dazu?

Marion Oberhofer: Ja doch, denn 2015 verpflichtete sich die Staatengemeinschaft mit dem Pariser Klimaabkommen erstmals völkerrechtlich verbindlich darauf, die Erderwärmung möglichst bei +1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das Abkommen gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel und die Berichterstattung über die UN-Klimakonferenz hat mich für viele der Ursachen und Folgen des Klimawandels sensibilisiert. Seitdem steigt der Ausstoß an Treibhausgasen von fossilen Energieträgern Jahr für Jahr, anstatt zu sinken. Und auch der globale Temperaturanstieg bricht Rekorde: 2023 war das heißeste Jahr, das je gemessen wurde – die Durchschnittstemperatur lag erstmals zwölf Monate lang über 1,5 °C Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Auch die Meere haben sich dadurch erhitzt. Bei Hitzestress verlieren Korallen ihre Mikroalgen und verhungern. 2013 habe ich meinen Tauchschein gemacht. Das Korallensterben war damals bereits gut erforscht und auch zu sehen. Mit der desaströsen Entwicklung, die sich heute abzeichnet, hätte ich aber nie gerechnet. Denn selbst wenn die 1,5-Grad-Grenze eingehalten würde, was laut IPCC-Bericht unwahrscheinlich ist, überleben nur zehn bis 30 Prozent der Riffe weltweit. Dabei bilden Korallenriffe eine Lebensgrundlage für geschätzte 500 Millionen Menschen - ganze Weltregionen hängen von diesen Ökosystemen ab. Sie versorgen rund eine Milliarde Menschen mit Nahrung und schützen mehr als 150.000 Kilometer Küstenlinie.

Im Museum gibt es verschiedene Möglichkeiten nachhaltig zu handeln – beim Ausstellungsmachen oder in der Vermittlung.

-

Nun haben Sie vor kurzem die neue Dauerausstellung im Technischen Museum Wien (TMW) „Klima. Wissen. Handeln!“ mitkuratiert. Wie bringt man dieses heiße Thema in klimatisierte Räume?

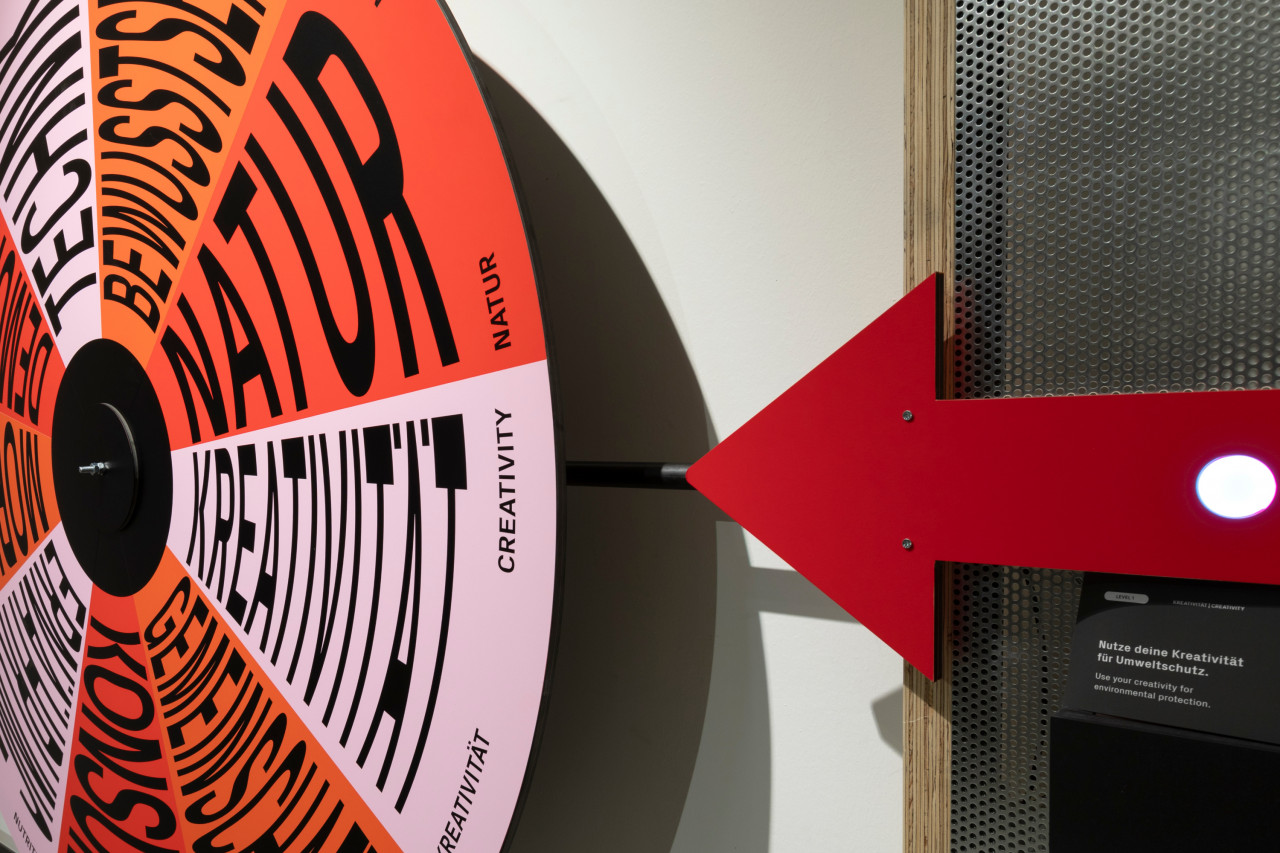

Wir versuchen die Komplexität der gegenwärtigen Situation darzustellen, wohlwissend das wir uns in Widersprüchen bewegen. Die Ausstellung zeigt vielfältiges Wissen um die Verletzlichkeit der Erde sowie Lösungsansätze, wie sich durch gemeinsames Handeln eine nachhaltige Zukunft gestalten lässt. Da die Menschen den Klimawandel verursacht haben, können sie auch Lösungen für die damit verbundenen Krisen finden. Klima. Wissen. Handeln! ist als Dauerausstellung konzipiert, daher spielt die Aktualisierbarkeit der Ausstellung eine große Rolle. Das Team des TMWs, als auch die Gestaltungsbüros studio-itzo (Ausstellungsarchitektur) und MOOI DESIGN (Ausstellungsgrafik) haben gemeinsam versucht nachhaltige Lösungen dafür zu finden. Es wurde auf einen sparsamen Einsatz von neuen Materialien und Geräten geachtet und so weit als möglich nach dem Prinzip „Reduce, Reuse, Recycle“ gehandelt. Die Umweltbilanz der Materialien wurde geprüft und Ausstellungsmodule so konzipiert, dass sie später als „Open-Source-System“ wiederverwendet werden können. Auch die Barrierereduktion war dem gesamten Team ein wichtiges Anliegen. Im Museum gibt es verschiedene Möglichkeiten nachhaltig zu handeln – beim Ausstellungsmachen oder in der Vermittlung. Als soziale Lernorte haben Museen großes Potential zur Klimawende und einer klimagerechten Transformation beizutragen.

Als grünes Museum beschäftigt sich das TMW schon seit einiger Zeit mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck und hat umweltfreundliche und ressourcenschonende Lösungen implementiert. Dafür hat es 2020 offiziell das Österreichische Umweltzeichen bekommen.Im Hinblick auf die Europawahlen, sagte unlängst der Südtiroler Landeshauptmann in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ dass die Klimaproblematik anders kommuniziert werden müsste. Welchen Weg der Kommunikation wählt das Technische Museum?

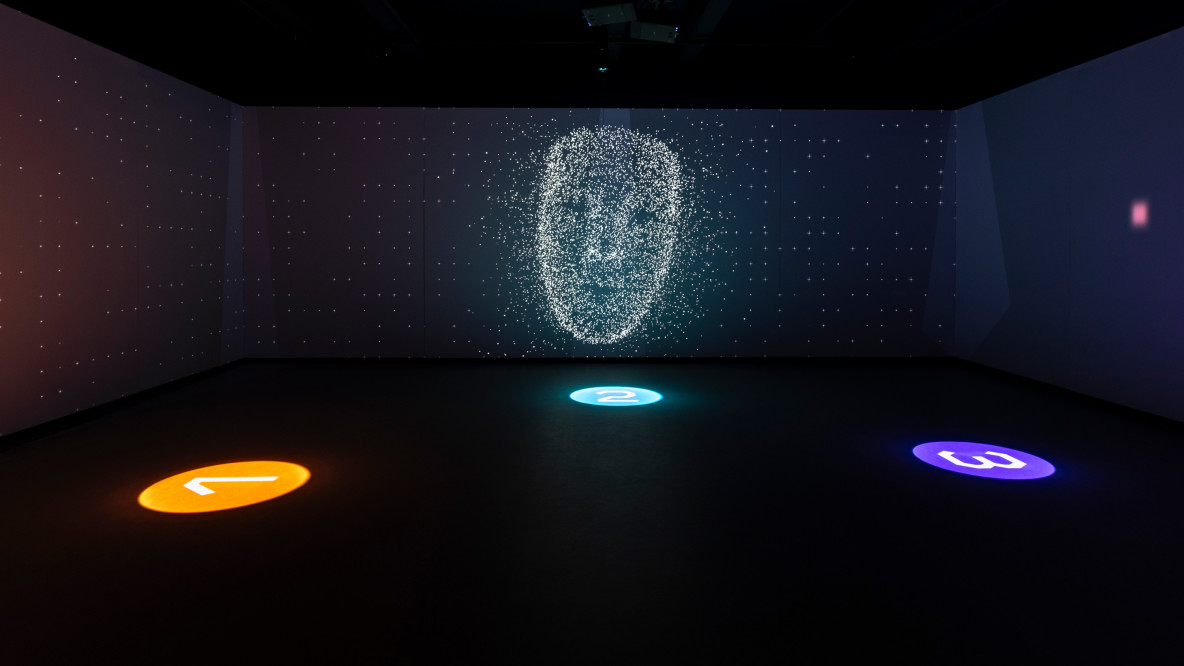

Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel des Ausstellens, um auf persönlicher Ebene lehrreich und auch ermächtigend zu wirken, den Besucher:innen wissenschaftliche Fakten sowie Handlungsoptionen vermitteln. Großformatige Infografiken, ausgewählte Objekte, Bilderzählungen, Hands-On-Stationen aber auch Satellitendaten der ESA kommen dabei zum Einsatz. Die Vielstimmigkeit in der Ausstellung finde ich sehr wichtig und schön –es kommen viele unterschiedliche Expert:innen, Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen zu Wort, die mit ihrem Wissen und ihrem Engagement maßgeblich zur Ausstellung beigetragen haben. Wir laden auch die Besucher:innen ein, sich mit ihren eigenen Handlungsspielräumen auseinanderzusetzen.

Die Auswirkungen der Klimakrise betreffen zwar alle Menschen, jedoch leiden jene, die am wenigsten dazu beitragen, früher und stärker unter den Folgen als jene, welche die Klimakrise besonders befeuern.

Oft werden in der Klimakommunikation persönliche Verantwortung und strukturelle Probleme gegeneinander ausgespielt. Dabei gilt es beides im Blick zu behalten, um handlungsfähig zu bleiben. Verantwortung und Verwundbarkeit in der Klimakrise sind höchst ungleich verteilt. Die Auswirkungen der Klimakrise betreffen zwar alle Menschen, jedoch leiden jene, die am wenigsten dazu beitragen, früher und stärker unter den Folgen als jene, welche die Klimakrise besonders befeuern. Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung verursachen rund 48 Prozent der globalen CO2-Emissionen, während rund 4 Milliarden Menschen, also die Hälfte nur 12 % dazu beitragen. Der Klimawandel vergrößert bestehende Ungleichheit. Die Klimagerechtigkeit – also Klima und Menschenrechte zusammenzudenken ist ein weiteres Anliegen in der Ausstellung. So weisen wir z.B. auch immer wieder darauf hin wie Gender und Klimakrise miteinander verbunden sind. Frauen und Mädchen sind besonders verwundbar, denn sie sind öfter von Armut betroffen, in hohem Maße von natürlichen Ressourcen abhängig und leisten einen Großteil der Pflegearbeit.

Die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf die Umwelt sind heute allgegenwärtig, unübersehbar und nicht zu leugnen. Doch insbesondere die Politik, vor allem aus dem rechten und konservativen Lagern, versucht die Problematik zu verdrängen. Warum glauben Sie ist das so?

Es ist kaum zu glauben, dass Politiker:innen den Klimawandel allen Ernstes noch leugnen und von Ökodiktatur schwafeln, während Extremwetterereignisse, wie Starkregen, Stürme oder Hitzewellen unser Handeln diktieren. Der Klimawandel ist gegenwärtig eine der größten Herausforderungen für die Menschheit – und er ist menschengemacht. Wir haben gesichertes Wissen darüber, welche Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels ergriffen werden können, und wir wissen auch, dass wir handeln müssen. Im rechten Lager wird das nicht nur verdrängt, sondern es wird auch gehetzt. Das Wahlplakat der FPÖ in Österreich, (welches die Bildzeitung kürzlich zum „ekelhaftesten Wahlplakat Europas“ gekürt hat) auf dem u.a. die bösen Windräder, das „Heimatbild verschandeln“ ist dafür emblematisch. Landschaftsbilder sind tatsächlich eng mit Identitätsbildern verknüpft. Fakt ist aber auch, dass Bürger:innenbeteiligung die Akzeptanz von Windparks oder PV-Anlagen erhöhen, wenn die Menschen auch direkt von der Energiewende profitieren. Heute stehen die Interessen einiger weniger im Vordergrund. Schlussendlich ist die Klimakrise eine Folge des „fossilen Neoliberalismus“, wie es die Physikerin und Klimaforscherin Friedrike Otto in ihrem Buch „Klimaungerechtigkeit – Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat“ eindrücklich beschreibt. Der Kampf gegen die Klimakrise ist somit immer auch ein Kampf gegen Ausbeutung und Ungleichheit, und damit gegen das Patriarchat und den (Neo-)Kolonialismus – die Grundfesten der rechten Weltanschauung.

Auf der einen Seite Klimaproteste und sich festklebende Protestierer*innen auf Lande- und Autobahnen, auf der anderen Seite ein SUV-Boom und Blechlawinen, mitunter auch in Südtirol. Was passiert da gerade?

SUVs sind unbestreitbar das allerdümmste Verkehrsmittel. Sie verbrauchen unglaublich viel Platz und sind zudem gefährlich. Diese Autos werden immer größer, und machen so die technologischen Neuerungen der letzten Jahre, wie effizientere Motoren, die bei gleicher Leistung weniger Verbrauchen, zunichte. Im Gegenteil wird ihr Energieverbrauch sogar immer höher und in der Folge der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Dieser Rebound-Effekt gilt auch für Elektroautos. Ein anderer Antrieb macht noch keine Mobilitätswende und die ist nötig. Dabei gilt es ganz klar das Stadt-Land-Gefälle zu beachten. Ich habe leicht reden in Wien, wo ich alles einfach und bequem mit Öffis oder Fahrrad erreichen kann. Aber ich bin auch oft genug in Südtirol, um zu wissen, dass hier viele Leute ohne Auto aufgeschmissen wären. Durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs könnten auch die touristischen Blechlawinen gestoppt werden. Die meisten Treibhausgase im hiesigen Tourismus erzeugen immer noch die An- und Abreise. Ich finde die Forderungen der sog. Klimakleber:innen nach einem Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen müsste doch längst gesellschaftlicher Konsens sein, da sich die klima- und gesundheitsschädlichen Emissionen durch den Verkehr dadurch signifikant reduzieren ließen. Über die gewählten Protestformen lässt sich diskutieren. Es gibt viele historische Beispiele dafür, dass politischer Protest und ziviler Ungehorsam Gesellschaften zum Besseren verändert hat. Fridays for Future hat 2019 wesentlich dazu beigetragen die Klimathematik in den Fokus des öffentlichen Interesses zu rücken und damit auch auf die politische Agenda zu setzen.

In der Ausstellung läuft auch ein filmischer Prolog des renommierten Filmemachers Nikolaus Geyrhalter zu gewaltigen menschlichen Eingriffs in die Natur. Wie wird die Technik vom Mitzerstörer zum Mitreparierer?

Nikolaus Geyerhalter hat für die Ausstellung Filmsequenzen aus seinen früheren Filmen ausgewählt und auch eigens Neue gedreht. Das beeindruckende Bildarchiv wird vom Filmemacher laufend aktualisiert und im Museum gezeigt. Das Technisches Museum Wien wurde ja auch gegründet um die „Trophäen der Industrialisierung“ zu zeigen, wie sie Jochen Hennig, Kurator der Ausstellung, bezeichnet. Seit 200 Jahren wird die Entwicklung von Technologien durch fossile Energien befeuert. Sie durchdringen sämtliche Lebensbereiche und in den Industriestaaten verbinden viele Menschen mit ihnen einen „hohen Lebensstandard“. Doch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas haben die Welt auch in die Klimakrise geführt. Klimafreundliche Formen von Technik helfen nun mit, Wege aus dem fossilen Zeitalter zu finden. Doch der Umstieg von einer Technologie auf eine andere erfordert die Schaffung von Rahmenbedingungen und Anreizen. Oft sind historisch gewachsene Abhängigkeiten sehr stark. Der Ausstieg aus Technologien mit hohem Treibhausgasausstoß verändert die Gesellschaft. Die Frage ist, wie sich die damit verbundenen Chancen nutzen lassen. In Südtirol versuchen Initiativen wie Climate Action South Tyrol darauf Antworten zu geben.

„In welcher Zukunft möchten Sie leben?“ fragt die Ausstellung ganz direkt. Haben Sie eine Antwort dazu finden können, die Sie auch verraten wollen?

Ja gerne, ich wünsche mir für die Zukunft ein gutes Leben für alle!

Für den Ausstieg aus dem…

Für den Ausstieg aus dem viel zu hohen -f o s s i l e n- Treibhaus-Gas-Austausch, # „müssen die Politiker“ das Steuer-freie Treiben aus der Luft holen,

# die Geschwindigkeit auf den Straßen, wieder wie vor 60 Jahrenunter 100 km/h herunter holen (über 100 km/h steigt der Luftwiderstand + der Treibstoff-Verbrauch im Quadrat - ist nur die Frage der Zeit Einteilung + die wenigsten Bürger können die -g e s p a r t e - Zeit als Zahnärzte, CEOs, Politiker usw. verwerten - der Zeit-Gewinn endet ohnedies viel zu oft im Stau)

# mit progressiven Steuern beim Ankauf + Betrieb, die verrückte Auto-Industrie von ihrem verrückten 2 + 3 SUV-Tonnern & dem Leitsatz: „Freie Fahrt für freie Bürger“ erlösen,

# „den Bürgern weniger Steuern abknöpfen,“ für ihre vermeintliche S T R O H-Befeuerung der Wirtschaft, „mit der Wertvernichtung von 3 € zu 1 mageren €,“ verursacht durch das Abknöpfen der Steuern, der aufgeblähten Verwaltung & den viel zu hohen Kosten der Politiker.