Durchgangsland-Terradipassaggio

-

„Dies ist ein Ort, der unter unnatürlichen

Umständen entstanden ist. Eine städtische

Agglomeration bildet sich nicht in einer

solchen Schlucht, es sei denn dies hat

einen triftigen Grund".

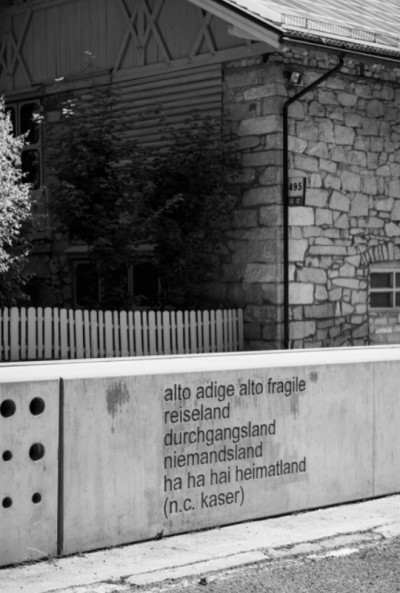

Oddo Bronzo, 1965„Durchgangsland-Terradipassaggio" ist aus einer Reise entstanden, die entlang der Staatsstraße SS12 vom Brennerpass nach Bozen führte. Und aus einem Zwischenstopp in einem Restaurant, von dessen Parkplatz aus man auf ein großes Containerdorf blicken konnte. Es gab so viele Wohnmodule, dass man sich fragte, warum sie dort waren und wer dort wohnte. Der Kellner, der uns zum Tisch begleitete, antwortete, dies sei eines der drei Basislager, in denen die Arbeiter und Arbeiterinnen auf der Baustelle des neuen Brennertunnels untergebracht seien. Wenige Minuten zuvor waren seine Worte durch die von Norbert C. Kaser an der Eingangswand des Restaurants vorweggenommen worden:

alto adige alto fragile reiseland durchgangsland niemandsland ha ha hai heimatland

-

Ein Zufall. Eine Vorahnung. Eine Mahnung. Und zugleich die Inspiration für den Titel der Ausstellung.

Zurück zur Reise. Der Ort der Rast und der Gaumenfreude heißt Sachsenklemme, die „Klemme der Sachsen". Hier verengt sich das Tal und es bildet sich nur ein schmaler Streifen flachen Landes, auf dem der Fluss Eisack und die Provinzstraße verlaufen. Zwischen diesen beiden Verkehrsadern findet sich gerade so viel Platz, dass man ein Hotel, eine Brauerei mit Restaurant, einen Parkplatz, ein Privathaus und ein Containerdorf errichten konnte.

Der Ortsname geht auf ein historisches Ereignis zurück, das auf den Papiertischsets des Restaurants erzählt wird und das in vielen akademischen Veröffentlichungen zu finden ist, die detaillierter und glaubwürdiger sind. Es geschah am 4. August im Jahre 1809: An jenem Tag versteckten sich die Tiroler Schützen in den bewaldeten Hängen oberhalb des Engpasses dieses Talabschnitts.

Hier lauerten sie und griffen dann die Vorhut der sächsischen Truppe unter dem Kommando von General Rouyer mit Gewehrschüssen und dem Lostreten riesiger Felsbrocken an. Es war die Zeit der Napoleonischen Kriege und die Franzosen waren mit den Bayern verbündet. Die Tiroler Rebellen kämpften gegen beide Fraktionen, um sich von der Umklammerung der Besatzer zu befreien.

Vielleicht mag es daran liegen, dass ich in einem grenzüberschreitenden Tal (dem Val Varaita) geboren und aufgewachsen bin...

Auf einer Strecke von weniger als dreihundert Metern kreuzten sich Vergangenheit und Gegenwart, was zu Überlegungen führte, die mich während des Restaurantbesuchs, auf der Heimfahrt und weit darüber hinaus beschäftigten. Aus dieser Begegnung entstand das Projekt der Recherche, der historischen und visuellen Erzählung, an dem ich, das Foto Forum (Bozen) und die Künstlerin Francesca Cirilli seit über einem Jahr beteiligt sind. Alles begann im Dezember 2023, erneut in der Sachsenklemme, der Untersuchungsradius wurde diesmal von Franzensfeste beginnend nach Mauls erweitert. An diesen Orten fanden wir - ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Stele des Gottes Mithras, sowie die Überreste der römischen Straße; die drei provisorischen Dörfer des Brenner Basistunnels (später oft als BBT abgekürzt) mit ihren zahlreichen Arbeiterinnen und Arbeitern, die dort ihr Leben verbringen; die Periariatische Naht und die römische Grenze zwischen den „italischen" und den „fremden" Regionen; das Dorf Franzensfeste und die Festung, die ihm seinen Namen gab; die Poesie Käsers und die Worte Oddo Bronzos; einen Stausee, eine Autobahn, eine Eisenbahn und einen privaten Flugplatz. Diese Begegnungen werden in der Ausstellung durch die Bilder von Cirilli und von mir in dem ausführlichen schriftlichen Bericht erzählt, den Sie gerade lesen und der wie folgt fortgesetzt wird.

Vielleicht mag es daran liegen, dass ich in einem grenzüberschreitenden Tal (dem Val Varaita) geboren und aufgewachsen bin, vielleicht auch daran, dass meine Mutter aus Rom stammt, mein Großvater und mein Vater jahrzehntelang an einem Ort gearbeitet haben, der einem im Bau befindlichen Tunnel ähnelt (laut, dunkel, feucht, heiß und gefährlich), oder auch an meinen Studienjahren im Turin der No-TAV-Demonstrationen - seit jeher fasziniert mich jedoch die Geschichte; der Transit von Menschen und Dingen; die Willkürlichkeit von Grenzen; das Verhältnis zwischen Natur und Infrastruktur; sowie schwere körperliche Arbeit.In der Sachsenklemme, in Mauls und in Franzensfeste fand ich all diese Elemente. Sie erschienen mir als eine Reihe von Punkten, die verbunden werden wollten wie die Sterne am Himmel in Konstellationen. Die dann nichts anderes sind als Geschichten. Also beschloss ich, selbst eine zu schreiben.

Meine Erzählung beginnt mit einem Eingeständnis meiner Unwissenheit: Über den Tunnel, der ab 2032 Franzensfeste und Innsbruck in nur 25 Minuten verbinden soll, wusste ich fast nichts. Also begann ich zu recherchieren und fokussierte mich - geprägt von den Turiner Jahren und den Protesten im Susatal - sofort auf die Widerstandsbewegungen. Ich dachte, wenn es einen Tunnel von Dutzenden von Kilometern gibt (55, um genau zu sein, 64 wenn man die bereits bestehende Umfahrung von Innsbruck mit berücksichtigt), müsste es folglich auch eine Debatte darüber geben. Doch nein, ich lag falsch - kaum etwas ist vorzufinden. Bis heute gibt es im Eisacktal (und auch weiter südlich im Etschtal, innerhalb der Provinz Bozen) keine aktiven Protestgruppen oder Besetzungen. In der Vergangenheit gab es den Dachverband für Natur, das No TAV-Kein BBT-Komitee und die Bürgerinitiative Stop BBT Wipptal, die seit Beginn der Bauarbeiten für den Erkundungstunnel in Aicha (das war 2007/08) bis etwa 2015 Treffen, Diskussionen und Proteste organisierten. Doch seit einem Jahrzehnt sind all ihre Aktivitäten verschwunden, und es herrscht Ruhe.

Ich versuche, eine kurze Erklärung für die geringe Opposition in Südtirol zu skizzieren, und stelle dabei eines klar: „Durchgangsland-Terradipassaggio" ist weder pro noch contra BBT. Sein Ziel ist es nicht, einfache Moralvorstellungen oder vorgefertigte Schlussfolgerungen zu liefern. Vielmehr handelt es sich um ein unabhängiges Projekt, das auf Ortsbegehungen, Begegnungen, Beobachtungen, Nachforschungen und persönlichen Schlussfolgerungen beruht, die im Laufe von mehr als einem Jahr gesammelt und dann zu einer Erzählung verdichtet wurden, von der wir hoffen, dass sie als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen dienen kann. Zurück zu den Gründen für den mangelnden lokalen Aktivismus. Die wichtigste objektive Tatsache ist, dass die Mitte der 1990er Jahre für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon geplante Trasse im Susa-Tal oft oberirdisch verlief. Sie überquerte den Fluss Dora an mehreren Stellen, durchbrach Hügel und Berge und riskierte, zahlreiche Quellen zu gefährden und gefährliche Asbestwolken aufsteigen zu lassen. Dies zeigte, dass die Planer die Bewirtschaftung von Gemeingütern (Grundwasserleiter, Flüsse, Flora, Fauna, Wälder, Berge), die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung und derjenigen, die an dem Projekt arbeiten würden, missachteten. Darüber hinaus wären viele private Grundstücke enteignet worden. Nimmt man noch die Tatsache hinzu, dass der Staat (das Ministerium und Rete Ferroviaria Italiana RFI) das Projekt den Gemeinden, Gemeinschaften und Bürgern aufzwang, so verdichten sich hier alle Elemente, die für die Entstehung eines aktiven und kämpferischen Widerstands notwendig sind: die No TAV-Bewegung.

Genauer gesagt geht es um den (fünften von neun) Skandinavien-Mittelmeer Korridor, der Valletta mit Helsinki (und umgekehrt) verbindet.

In Südtirol hingegen verläuft der Tunnel größtenteils unterirdisch, und es musste nur wenig Land enteignet werden. Außerdem ist die Brennerautobahn durch den Schwerverkehr Start überlastet, der die Umwelt enorm schädigt. Der BBT und die Verlagerung eines großen Teils des Güterverkehrs auf die Schiene versprechen eine Verbesserung der Situation und den Versuch, die Fehler des Susatals zu vermeiden, vor allem durch eine stärkere Einbeziehung der lokalen Verwaltungen und der Bevölkerung. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass es sich um dünn besiedelte Gebiete handelt und Bozen nicht Turin ist. Weiter südlich jedoch, in Trient, Rovereto und Umgebung, wo die Trasse der Hochgeschwindigkeitsstrecke Verona-München (in die sich der BBT als grenzüberschreitende Verbindung Fortezza-Innsbruck einfügt) wieder an die Oberfläche kommt, beginnen die Probleme erneut. Hier gibt es nämlich Protestbewegungen und Komitees, die derzeit sehr aktiv sind, weil die Hochgeschwindigkeitsstrecke durch dicht besiedelte, landwirtschaftlich genutzte sowie ökologisch und geologisch sensible Gebiete führen wird.Eine weitere Klarstellung: Das Projekt konzentriert sich auf Franzensfeste, Mauls und den Brenner Basistunnel. Es umfasst aber nicht die Gebiete entlang anderer Abschnitte der Trasse, oder die allgemeinen Auswirkungen großer Bauprojekte auf eine Region. Der Grund dafür ist, dass sich der BBT in das transeuropäische Mega-Verkehrsnetz TEN einfügt. Genauer gesagt geht es um den (fünften von neun) Skandinavien-Mittelmeer Korridor, der Valletta mit Helsinki (und umgekehrt) verbindet. 7.527 Kilometer, aufgeteilt in eine Vielzahl von Baustellen, von denen einige fertiggestellt sind, andere in Betrieb, wieder andere noch nicht begonnen oder finanziert wurden (siehe einige Teile der neuen Eisenbahnstrecke Salerno-Reggio Calabria). Der BBT ist, wie bereits erwähnt, Teil des Abschnitts Verona-München, der sich wie folgt zusammensetzt: Eingang Verona; Rovereto; Umfahrung Trient; Umfahrung Bozen; Waidbruck-Franzensfeste; BBT. Die Arbeiten am letztgenannten Abschnitt sind wiederum in mehrere Baulose unterteilt, von denen derzeit drei aktiv sind (eines in Italien und zwei in Österreich). Aus der Perspektive des Mammutprojekts, das im Idealfall die Insel Malta mit der Insel Sizilien verbindet und von dort aus die ganze italienische Halbinsel, Mitteleuropa und bis nach Finnland führt, erscheint der Brennertunnel wie ein Sandkorn... hier einige Daten und Zahlen.

Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2032 werden die Züge mit einer Geschwindigkeit von 250 km/h (Güterzüge 120 km/h) und einer Fahrzeit von 40 Minuten die Landeshauptstädte von Südtirol und Tirol miteinander verbinden.

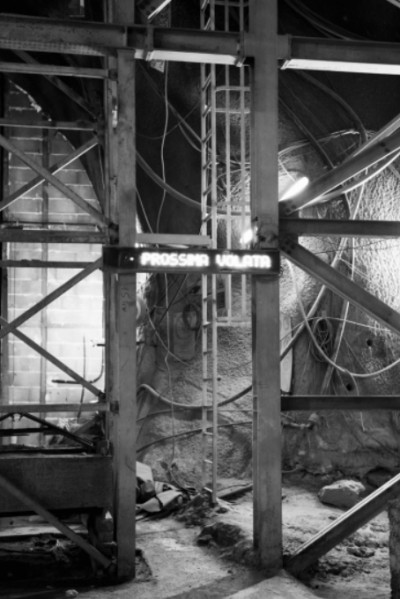

Die Arbeiten an den ersten Tunneln, dem Zufahrtstunnel Mauls und dem Erkundungsstollen in Aicha, wurden zwischen 2007 und 2008 aufgenommen. In den darauf folgenden Jahren wurden zahlreiche weitere Tunnel errichtet, die den Vortrieb der Haupttunnel mit Tunnelbohrmaschinen (TBM) ermöglichten. Bei den TBM handelt es sich um 200 Meter lange „Bohrmaschinen" mit einem Ausbruchsdurchmesser von 10 m, die von Teams aus 15 Arbeitern pro Schicht, 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung - außer für Wartungsarbeiten oder bei Störungen - „gesteuert" werden und sich dabei nicht nur durch den Fels graben, sondern den Tunnel auch mit Betonfertigteilen, den sogenannten Tübbingen, auskleiden. Die erste TBM, die im Mai 2018 ihre Arbeit im Erkundungsstollen aufnahm, war Serena (alle TBM tragen weibliche Namen). Im Frühjahr 2019 begannen Flavia und Virginia, wiederum von Mauls aus, mit dem Vortrieb des Haupttunnels Ost und des Haupttunnels West. Nach dreieinhalb Jahren und 14 aufgefahrenen Tunnelkilometern erreichte Serena am 24. November 2021 die Staatsgrenze; Virginia hingegen legte dieselbe Strecke in knapp 4 Jahren zurück und erreichte ihr Ziel am 30. März 2023. Die durchschnittliche Vortriebsleistung betrug 11 Meter pro Tag. Derzeit bricht die TBM Flavia die letzten paar hundert Meter bis zur Brennergrenze aus. Auf österreichischer Seite wurde 2009 mit den Arbeiten begonnen - zwei Baulose sind noch in Betrieb: „Sillschlucht-Pfons" und „Pfons-Brenner". Bis zur Fertigstellung des Bauwerks werden insgesamt mehr als 20 Millionen Kubikmeter Gestein ausgebrochen. Diese Menge entspricht dem 70-fachen Volumen des Fußballstadions des Südtiroler FC und wurde unter anderem dazu verwendet, in Hinterrigger einen künstlichen Berg von 250 Metern Länge, 80 Metern Breite und mehr als 100 Metern Höhe zu errichten. Die Hälfte dieses Materials wurde im sogenannten „bergmännischen" Vortrieb ausgebrochen, d.h. ohne Tunnelbohrmaschinen, sondern mittels Sprengstoff. Die beiden Tunnel zwischen Franzensfeste und Innsbruck, einer pro Fahrtrichtung, haben jeweils eine Länge von 55 Kilometern. Das ergibt eine Gesamtlänge von 110 Kilometern; berücksichtigt man auch den Erkundungsstollen, erhöht sich diese Zahl auf 175 km und nochmals auf 230 km, wenn auch die Servicestollen, die 170 Querschläge, die die beiden Haupttunnel alle 333 Meter miteinander verbinden, und die Tunnelkilometer in den Nothaltestellen hinzugezählt werden. Die Gesamtinvestition mit Stand 2023 beläuft sich auf mehr als 10 Milliarden Euro. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 2032 werden die Züge mit einer Geschwindigkeit von 250 km/h (Güterzüge 120 km/h) und einer Fahrzeit von 40 Minuten die Landeshauptstädte von Südtirol und Tirol miteinander verbinden. Derzeit benötigt man für diese Strecke mehr als zwei Stunden.Bis zu seiner Fertigstellung werden mehr als 5.000 Menschen daran gearbeitet haben. Etwa 200 Mitarbeiter sind für die europäische Betreibergesellschaft BBT SE fest angestellt, während die restlichen Tausenden für die über 100 Auftragnehmerund Subunternehmen tätig sind. Derzeit arbeiten auf der italienischen Seite rund 600 Personen - darunter Ingenieurinnen und Ingenieure, Elektriker, Baggerfahrer, Sprengstoffexperten, TBM-Operatoren, LKW-Fahrer, Geologen sowie Personal für die Kantinen, Bars, Reinigung und Sicherheit der Baustelleneingänge. Auf österreichischer Seite sind es mehr als 1.000. Zwischen 2018 und 2023 waren es noch 1.200. Laut Stefano Pisetta (in einem Artikel von Massimiliano Boschi auf Alto Adige Innovazione) setzte sich das Personal damals wie folgt zusammen: 60% aus Kalabrien (viele aus Acri, Provinz Cosenza); 15% aus Kampanien; 10% aus der Basilikata; 5% aus Sizilien; einige Sarden; die restlichen 5% aus dem Ausland. Die temporären Baustellendörfer in Franzensfeste, Sachsenklemme und Mauls boten Platz für 900 Arbeiter - das ist fast so viel wie die gesamte Bevölkerung der Gemeinde Franzensfeste (1.101 Einwohner). Heute ist das zweite Basislager nicht mehr aktiv, und die verfügbaren Plätze sind auf 560 geschrumpft, von denen 487 belegt sind: 242 in Franzensfeste, 245 in Mauls. Die derzeitige Einwohnerzahl ist fast halb so hoch wie noch vor einigen Jahren, da die TBMs Serena und Virginia ihre Arbeit beendet haben. Das Leben in den Containern sorgt für wenig Beschwerden: Die Zimmer sind Einzelzimmer mit eigenem Bad, Heizung und Klimaanlage. Die Bewohner dürfen ihre Räume individuell gestalten - mit Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle und Fotos an den Wänden. Was jedoch fehlt sind Gemeinschaftsräume: Die Baubar bietet nur einen Tischkicker, einen Fernseher und einige Stühle. Im Sommer gibt es einen selbstverwalteten Grillplatz, und einige Arbeiter haben einen Container zur „Baracchetta" (von den Einheimischen „Baracken" genannt) umfunktioniert – ein improvisierter Freizeitbereich. Gelegentlich gibt es organisierte Ausflüge nach Sterzing oder Brixen, aber dabei bleibt es dann auch. Die Schichten dauern - in den meisten Fällen - acht Stunden, mit sechs Nachttagen und einem Ruhetag, gefolgt von sechs Arbeitstagen am Tag und fünf Ruhetagen, an denen viele zu ihren Familien zurückkehren. Es ist kein Zufall, dass seit 2019 täglich der Frecciargento- Zug Bozen-Sibari verkehrt und dass es zahlreiche Busse oder private Shuttles gibt, die regelmäßig die mindestens 1.000 Kilometer zwischen Südtirol und Kalabrien zurücklegen. Die Fahrten dienen nicht nur zum Besuch geliebter Menschen, sondern auch zum Einrichten neuer Aushubstätten. Die Container des Basislagers folgen den gleichen Routen.

Teil 2 folgt am 21.4.Francesca Cirilli – Durchgangsland-Terradipassaggio

Kuratiert von Stefano Riba

Foto Forum Bozen

Bis 26.04.2025Weitere Artikel zum Thema

Kultur | KunstprojektIm Epizentrum

Gesellschaft | Podcast | Ep 42Terra di passaggio

Kultur | Intervista/MostraInvisibile agli occhi degli altoatesini

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.