Adieu mein Südtirol

-

60 Prozent aller Südtiroler Maturaabsolventen führen ihre Ausbildung weiter und inskribieren sich an einer Universität, das zeigt eine Studie der Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt Südtirol aus dem Dezember 2023. Vor allem die Gymnasiasten entscheiden sich für genannten Weg. Sechs Monate nach der Reifeprüfung gehen nur etwa 15 Prozent der Gymnasiumabsolventen einer unselbstständigen Beschäftigung in Südtirol nach. Anders sieht es hingegen bei den Fachoberschulen aus. 40 Prozent der Schüler sind unmittelbar nach der Matura in einem unselbstständigen Arbeitsverhältnis tätig. Der Anteil der Universitätsstudenten ist im Vergleich zu den Gymnasiumabgängern geringer.

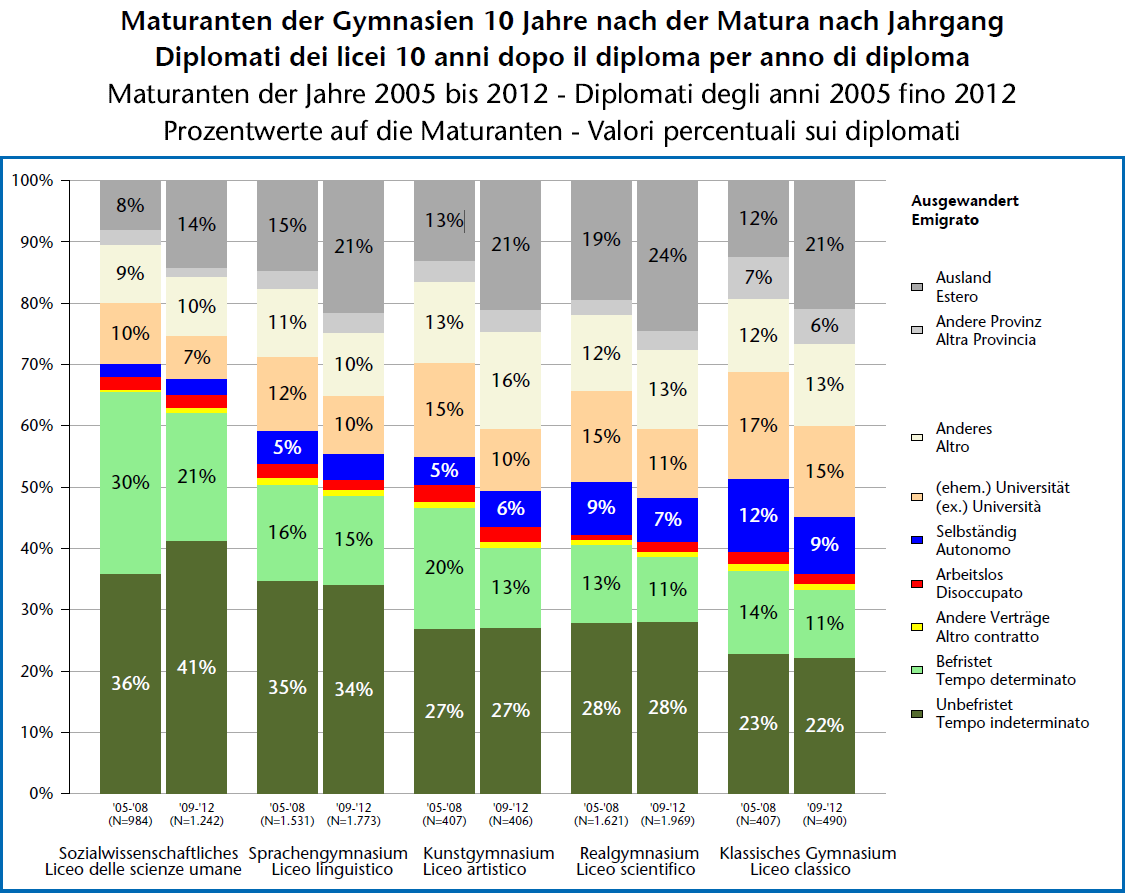

Sieht man sich die Maturaabsolventen der Jahre 2005 bis 2012 von allen Arten von weiterführenden Schulen an, so zeigt sich, dass 14 Prozent aller Abgänger zehn Jahre nach Abschluss der Reifeprüfung, Südtirol für das Ausland verlassen haben. In andere italienische Regionen zogen nur 2 Prozent. Wenn man dann noch zwischen den Jahrgängen 2005 bis 2008 und 2009 bis 2012 unterscheidet, zeichnet ich ein starker Anstieg in fast allen Bildungseinrichtungen und Fachrichtungen ab. Die Abwanderungssteigerung ist vor allem bei den Gymnasiasten erkennbar. Mit 24 Prozent haben die Jahrgänge 2009 bis 2012 der Realgymnasien, Südtirol am stärksten verlassen.

-

Auch bei der Unterrichtssprache gibt es Unterschiede. So geht aus der Studie hervor, dass es vor allem Absolventen deutschsprachiger Oberschulen ins Ausland zieht. Die italienisch sprachigen Maturanten verlassen Südtirol gleichermaßen für andere italienische Regionen wie für das Ausland.

-

Die Suche nach dem Schuldigen

Toni Tschenett: „Das Verhältnis von Lohn zu Lebenshaltungskosten in Südtirol ist katastrophal.“ Foto: asgb

Toni Tschenett: „Das Verhältnis von Lohn zu Lebenshaltungskosten in Südtirol ist katastrophal.“ Foto: asgbDer sogenannte Brain Drain scheint laut genannten Daten zu steigen. Einer Wifo-Studie aus dem Jahr 2018 zufolge hat Südtirol bereits im Zeitraum von 2012 bis 2017 rund 800 Akademiker verloren. Toni Tschenett ist besorgt. Der Vorsitzende des Autonomen Südtiroler Gewerkschaftsbunds (ASGB) kennt die Ergebnisse der Arbeitsmarktstudie und ist entsetzt über die „alarmierend hohe“ Abwanderungsrate von Südtiroler Maturantinnen und Maturanten. Tschenett sieht die Gründe des Problems teils hausgemacht, da die Arbeitsbedingungen im Ausland wesentlich attraktiver seien.

Schuld hätten laut Tschenett auch die Wirtschaftsverbände, die tatenlos zusehen würden und endlich spürbare Lohnerhöhungen gewähren müssten. „Denen ist teilweise nicht bewusst, dass es schon nach zwölf Uhr ist“, kommentiert der ASGB-Chef. Demnach würden die Verbände immerzu über den Fachkräftemangel klagen, jedoch wenig dagegen unternehmen. Als schuldig empfindet Toni Tschenett auch die Politik. Er bemängelt, dass die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger in den letzten Jahren die Forderungen des ASGB und der anderen Gewerkschaften, den Arbeitsstandort Südtirol attraktiver zu gestalten, größtenteils ignoriert hätten. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere talentierten, jungen Menschen dazu gezwungen sind, ihre Heimat für bessere Möglichkeiten anderswo, zu verlassen“, erklärt der Gewerkschaftsvorsitzende. Der Fachkräftemangel schade dem Wirtschaftsstandort Südtirol nämlich enorm.

Sicht eines Studenten Alexander von Walther: „Selbst manche Mitglieder der HochschülerInnenschaft Südtirol haben keine Absichten in unsere Provinz zurückzukehren.“ Foto: Privat

Alexander von Walther: „Selbst manche Mitglieder der HochschülerInnenschaft Südtirol haben keine Absichten in unsere Provinz zurückzukehren.“ Foto: PrivatDoch warum kommen im Ausland Studierende immer seltener in ihre Heimat zurück? Warum wandern junge Fachkräfte ab? Und was kann Südtirol tun, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken? Darüber weiß Alexander von Walther, Vorsitzender der HochschülerInnenschaft und selbst Student, zu berichten: „Wer nach der Matura, ohne zu studieren direkt ins Ausland geht um zu arbeiten, tut dies meiner Meinung nach bestimmt aufgrund des Gehalts“, meint dieser. Er kenne viele, die im Sektor des Handwerks arbeiten und im Ausland mehr verdienen. Im Obervinschgau würden deshalb zum Beispiel viele in die Schweiz oder nach Österreich gehen um zu arbeiten.

Was die Nichtrückkehr von Studenten angeht seien die Gründe schon etwas vielseitiger: „Da wäre neben dem Gehalt zum einen der soziale Aspekt“, erklärt von Walther, „während des mehrjährigen Studiums baut man sich ein soziales Umfeld auf. Je weiter weg man studiert, desto weniger hat man mit Südtirolern zu tun“. Ein weiterer Grund, der Studenten dazu bewegt, im Studienland zu bleiben, seien die bürokratischen Hürden Italiens. Diese würden eine Rückkehr nämlich erschweren. Von Walther sieht auch die Wohnungsnot und die Wohnungspreise Südtirols als Negativfaktor für eine Rückkehr an. Des Weiteren spiele der Fakt, dass viele bereits während des Studiums Arbeitserfahrung sammeln, eine große Rolle: „Es kommt oft vor, dass den Studenten nach dem Abschluss eine Arbeit angeboten wird. Diese entscheiden sich dann häufig vor Ort zu bleiben.“, so der HochschülerInnenschaft Vorsitzende.

„Während des mehrjährigen Studiums baut man sich ein soziales Umfeld auf. Je weiter weg man studiert, desto weniger hat man mit Südtirolern zu tun.“

„Ein ganz großes Problem der kommenden Jahre wird bestimmt, dass diejenigen, die sich nach dem Studium oder der Matura dazu entschließen im Ausland zu arbeiten nicht mehr zurückkommen werden. In der Mitte seiner Zwanziger wird der Mensch nämlich sesshaft, kauft sich eine Wohnung und gründet vielleicht eine Familie“, stellt von Walther fest und fügt an: „Diese Menschen dann nochmal zurückzuholen wird sehr schwer.“

Der in Innsbruck Studierende möchte nach Abschluss seines Studiums wieder nach Südtirol zurückkehren. Damit es gelingt auch andere von diesem Schritt zu überzeugen, müssen, dem Jus-Studenten zufolge, auf jeden Fall Anreize gesetzt werden: „Es braucht eine gute Wohn- und Lebenshaltungspolitik, eine Erhöhung der Gehälter, verbesserte Steueranreize für Jungakademiker.“ Letztlich müsse auch an der Lebensqualität junger Menschen gearbeitet werden. In Sachen Kultur oder Nachtleben hinke die Provinz Bozen hier noch nach, schließt von Walther ab.

Während bei Tschenett wohl…

Während bei Tschenett wohl eine bestimmte „déformation professionelle“ den Ausschlag für den etwas einseitigen Schwerpunkt auf dem Arbeitsmarkt gegeben haben mag, fehlt mir bei der Aufzählung von Herrn von Walther der Aspekt des gesellschaftspolitischen Klimas, das aus meiner Sicht mit zu den Hauptgründen dafür zählt, dass sehr viele junge SüdtirolerInnen, die zum Studium ins Ausland gehen, nicht mehr dauerhaft an Eisack, Etsch und Rienz zurückkehren.

Ganz abgesehen davon, dass man sich schon die Frage stellen darf, warum sie das sollten. Die Welt steht ihnen offen und sie stimmen mit den Füßen darüber ab, wo und wie sie leben wollen. Es gibt sehr viele attraktive Lebensräume und Südtirol mag zwar ein wunderbares kleines Land im Herzen der Alpen sein und sich für schöne Urlaube anbieten, was aber nicht heißen muss, dass es überall anders unattraktiver ist.

Sehr interessant und aussagekräftiger als das aus unerfindlichen Gründen bedauerte „Draußenbleiben“ der SüdtirolerInnen wäre eine Analyse, wie hoch der Anteil an Studierenden an Südtirols Hochschulen ist, die von auswärts kommen und sich dann in Südtirol niederlassen. Wenn es hier starke Differenzen gibt, in dem Sinne, dass die meisten wieder fortziehen, müsste dies als bedenkliches Zeichen mangelnder Attraktivität des Lebensraumes Südtirol gedeutet werden.

Ein paar Jahre…

Ein paar Jahre Auslandserfahrung schaden nicht. Zudem gibt es anschließend dann Rückkehrförderung. Da zahlt es sich aus, im Ausland zu bleiben. Zumal es dort auch meist attraktivere Angebote gibt. Die (jungen) Leute sind eben flexibler als manche denken. Das ist auch gut so.

Südstern ist das Netzwerk…

Südstern ist das Netzwerk der Südtiroler im Ausland. Er hat im Laufe der Jahre einige Untersuchungen über die Lage der Ausgewanderten und ihre Bereitschaft, nach ST zurückzukehren veröffentlicht. Die Ergebnisse der 2021-Studie sind sehr eindeutig.

https://www.suedstern.org/files/documents/press/1422/b05e44efbd3bf16478…

Zitat „Mangelnde Arbeitsangebote und schlechte Karrieremöglichkeiten – das sind für viele Südsterne echte Minuspunkte. Auch die Mentalität und Engstirnigkeit der Südtiroler Gesellschaft und Unternehmen werden von 21 Prozent als negativ wahrgenommen.“

Rein persönlich, nach einer internationalen Karriere über viele Länder, habe ich bei der Rückkehr nach Italien sofort die „Lei non sa chi sono io“-Mentalität wieder getroffen. Auch in Südtirol, wo noch zu wenig gemacht wird, um die Bevölkerung von den Hirngespinsten der italienischen Bürokratie zu schützen. Warum ist es in Deutschland oder Österreich für Normalbürger möglich, eine Steuererklärung selber auszufüllen und abzugeben, während in Italien auch für die kleinsten Abweichungen von der Norm ein Steuerberater oder ein Patronato eingeschaltet werden muss?

Vor zwei Jahren habe ich eine sehr berühmte hiesige Firma kontaktiert, die dringend nach Elektronikern, Programmierern usw. suchte. Ich brauchte keine Stelle, hätte aber gerne einige Gedanken ausgetauscht, vielleicht hätte es sich etwas ergeben. Die Bewerbungswebseite dieser Firma funktionierte nicht, ich musste die Personalabteilung direkt kontaktieren, schlug einfach ein Gespräch vor. Nach zwei Monaten kam die Antwort, eine Absage, die wie für einen Studienabgänger formuliert war „per il suo futuro professionale Le facciamo i migliori auguri“. Also, kein Interesse. Etwas später reichte ein Gespräch über Zoom, eine viel bessere Stelle in Hamburg zu bekommen.

Noch Fragen?

Antwort auf Südstern ist das Netzwerk… von Gianguido Piani

Wollte man tatsächlich was…

Wollte man tatsächlich was ändern, wie es Ihr Beispiel schön zeigt, bräuchte es eine Änderung des Mindsets.

Nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch in der Schweiz, Österreich ... und in der BRD kennen wir es anders. Viele Unternehmen und z.T. auch öffentliche Verwaltungen adressieren attraktive Angebote an Maturanten, Studierende.

Engstirnigkeit - wie wahr,…

Engstirnigkeit - wie wahr, wie wahr.

Oft scheitert es auch an der…

Oft scheitert es auch an der Bürokratie. Unter Umständen kann es einem passieren dass man nicht mal einen Wohnsitz anmelden kann, den man aber wiederum für andere Formalitäten benötigt. Eine Bekannte von mir (Österreicherin, liiert mit einem Südtiroler) wollte sich als Fachkraft in einer Branche mit Personalmangel beworben und befand sich irgendwann in einem Teufelskreis wieder, da sie ohne Wohnsitz keine Steuernummer bekommen hätte und für die Steuernummer wiederum einen Wohnsitz angeben musste. Mit der PEC-Adresse ist es ihr ähnlich ergangen.

Unterm Strich muss man eben auch sagen, dass wir Südtiroler es Rückkehrern und qualifizierten Zuwanderern unnötig schwer machen.

Wenn man dann noch die Arroganz der Dableiber mit einbezieht, die auf jeden Verbesserungsvorschlag beleidigt reagieren, wundert es einen nicht, dass die Leute lieber im Ausland bleiben, wo ihre Arbeit und ihre Expertise geschätzt und honoriert wird.

Antwort auf Oft scheitert es auch an der… von Graf von Rothpeiler

"da sie ohne Wohnsitz keine…

„da sie ohne Wohnsitz keine Steuernummer bekommen hätte und für die Steuernummer wiederum einen Wohnsitz angeben musste. Mit der PEC-Adresse ist es ihr ähnlich ergangen“

Das ist die aktuelle, IT-unterstütze Variante des Hauptmanns von Köpenick, ein Jahrhundert später. Schafft es die Politik nicht, solche Teufelskreise zu brechen? (Antwort: nein). Aber: Wo ein Wille, da ein Weg!

Antwort auf Oft scheitert es auch an der… von Graf von Rothpeiler

Das mit Bürokratie mag…

Das mit Bürokratie mag grundsätzlich stimmen. Doch was digitale Verwaltung betrifft ist Italien in vielen Bereichen Vorreiter! Btw. für die Steuernummer braucht es keine Wohnsitz.

Für wirklich…

Für wirklich Hochqualifizierte sind es vor allem attraktiveren Karrieremöglichkeiten im Ausland, welche ein Hindernis für die Rückkehr sind. Hohe Wohnungspreise, Bürokratie usw. gibt es im Ausland genauso!

Wer als Hochschulabsolventen in einem internationalen Unternehmen anfangen möchte findet im Ausland einfach attraktivere Arbeitgeber, oder zB. in der Forschung sind Möglichkeiten bei uns hier einfach begrenzt. Hingegen kann Südtirol in vielen anderen Bereichen punkten.

Natürlich, wir haben fast…

Natürlich, wir haben fast zwei Jahrzehnte in Deutschland und Österreich verbracht, in akademischen Positionen gearbeitet. Seit sechs Jahren sind wir nun wieder in Südtirol, aber wir denken darüber nach, mit unserer gesamten Familie erneut auszuwandern. Die von Herrn Piani beschriebenen Gründe sind sehr treffend - die Führungskultur hier in Südtirol wirkt äußerst veraltet und patriarchalisch.

Peccato i dati non siano…

Peccato i dati non siano disaggregati nel dettaglio per gruppo etnolinguistico. È - o quanto meno dovrebbe essere - evidente come vi sia una sostanziale differenza di chances al riguardo.

Antwort auf Peccato i dati non siano… von Luca Marcon

Se ricordo bene, quando mi…

Se ricordo bene, quando mi sono iscritto a Suedstern non c’era nessuna domanda riguardo il gruppo etnolinguistico. Per fortuna! Se ci fosse stata, non mi sarei iscritto. Riguardo la differenza di chance, perche‚ non consideriamo anche la fortuna degli appartenenti al, chiamiamolo cosi‘, „gruppo etnolinguistico italiano“ nati qui che si ritrovano con l’ottima possibilita‚, proprio davanti casa, di imparare una lingua in piu‘ con uno sforzo limitato? Tra l’altro una lingua che in Europa ha la sua importanza. Lo stesso vale per gli appartenenti al gruppo etnolinguistico tedesco, che pero‚ afferrano molto meglio il concetto. Le assicuro che nei lavori che ho avuto all’estero il fatto di essere di nazionalita‘ italiana non ha mai giocato un ruolo negativo. Ai colloqui di lavoro le questioni erano tutte di „sei in grado di fare questo o quest’altro?“, „ti piacerebbe occuparti di questo?“, e cosi‚ via. In Italia, senza cercare attivamente un lavoro ma piu‘ curiosando in giro, gli ultimi incontri che ho avuto con imprenditori suonavano piuttosto „mi faccia questa consulenza gratis cosi‚ ci conosciamo e ho modo di valutare le sue capacita‘“. Non ha funzionato, ma ho trovato demenziale che solo qualcuno ci provasse. Come ha scritto @Artim Post e‚ una questione di mindset, e cambiare quello e‘ dura.

Antwort auf Se ricordo bene, quando mi… von Gianguido Piani

Colpa mia: a causa dell…

Colpa mia: a causa dell’eccesso di sintesi son finito per diventare criptico.

Intendevo dire che, stante le ragioni sulla, come si dice, „fuga dei cervelli“ giovani, il gruppo etnolinguistico italiano ne ha una in più: ovvero, le minori chances occupazionali in Alto Adige/Südtirol rispetto a quello tedesco. Di qui il mio interesse ad avere dati disaggregati.

Riguardo alla lingua „importante“ in Europa, paese che vai, parole che usi. E' lapalissiano evidenziare che per lavorare nelle aree germanofone sapere il tedesco sia meglio che non saperlo, la stessa logica vale per qualsiasi altro paese europeo: francese in Francia, svedese in Svezia, sloveno in Slovenia, ecc. Ma la lingua della marcia in più, quella che ti spalanca le porte del mondo, è l’inglese: senza se e senza ma. Se un altoatesino che voglia costruirsi un futuro professionale fuori dall’Alto Adige/Südtirol dovesse essere costretto a scegliere su quale investire tra le due che ho detto, direi che la prima può essere tranquillamente eliminata.

Antwort auf Colpa mia: a causa dell… von Luca Marcon

Bitte Klartext Herr Macron:…

Bitte höflich um Klartext, Herr Macron:

Sie möchten also in Südtirol die Zweisprachigkeit abschaffen zugunsten eines Deutsch/Englisch und Italienisch/Englisch, und die deutschsprachigen und italienischsprachigen Bürger in Südtirol sollen sich dann auf Englisch miteinander unterhalten, gegebenenfalls auch in der öffentlichen Verwaltung?

Ist es das, was Sie vorschlagen?

Antwort auf Bitte Klartext Herr Macron:… von Peter Gasser

Ich denke das wäre eine gute…

Ich denke das wäre eine gute Idee. Würde Südtirol sicher gut tun..

Antwort auf Colpa mia: a causa dell… von Luca Marcon

Ich gebe Ihnen recht, Herr…

Ich gebe Ihnen recht, Herr Marcon, wenn ich wählen müsste, dann würde ich das Erlernen des Englischen neben der Muttersprache (Deutsch) auf einem hohen Niveau bevorzugen. Zum Glück kann jeder durchschnittlich begabte Mensch auch noch eine dritte Sprache (Italienisch) auf jeden Fall so gut lernen, dass er sich mit den italienischsprachigen Mitbürgern austauschen kann. Dies gebietet der Respekt gegenüber den anderssprachigen Nachbarn, dass man sich untereinander verständigen kann, das Sprachniveau braucht da auch nicht besonders hoch sein.

Auf jeden Fall erübrigt sich, im Hinblick auf die Weltoffenheit unserer Jugend und dem Englischen als Bindeglied weltweit, eine zweisprachige Schule (Deutsch-Italienisch) in Südtirol. Denn die Arbeit in „germanofonen“ Ländern wird halt das Deutsche auf einem hohen Niveau auch voraussetzen, abgesehen davon dass es die Muttersprache verdient auch durch das Erwerben deutschsprachiger Kultur (nicht nur Sprache) in der Schule FÄCHERÜBERGREIFEND aufgewertet zu werden. Andersrum trifft das natürlich auch zu.

Antwort auf Ich gebe Ihnen recht, Herr… von Milo Tschurtsch

Stiamo parlando della fuga…

Stiamo parlando della fuga dei cervelli (giovani), signor Tschurtsch, e i miei interventi sul tema ineriscono specificatamente agli altoatesini.

Se il discorso riguarda gli altoatesini che vogliono rimanere qui, gli elementi e le variabili da considerare sono tutt’altri.

.

Antwort auf Stiamo parlando della fuga… von Luca Marcon

Das würde auch für…

Das würde auch für diejenigen die hier bleiben genauso zutreffen. An der Weltsprache Englisch, ausgeübt vielfach auch in Form von online-Arbeit führt kein Weg vorbei und wird immer wichtiger. Wobei die Ausrüstung mit exzellenten Deutschkenntnissen im Hinblick auf das nahe (bisher wirtschaftsstarke deutschsprachige Ausland) auch immer nützlich ist, weil sich ja jederzeit etwaige, oft auch zeitlich begrenzte Gelegenheiten ergeben können und junge Leute flexibel agieren.

Und wie gesagt, für deutsche Muttersprachler ist es die deutsche Kultur auch sonst grundsätzlich wert dass man sie in allen Facetten (schulische Unterrichtsfächer) kennenlernt und praktiziert. Italienisch für die Kommunikation lernt man ohnehin, falls Bedarf besteht in der Praxis (im Austausch) am besten.

Im Übrigen glaube ich dass der brain drain eh nicht aufzuhalten ist. Dazu ist der globale Austausch zu intensiv geworden und die Hürden und Hemmungen anderswo hinzugehen nehmen zunehmend ab.

Antwort auf Se ricordo bene, quando mi… von Gianguido Piani

«Se ricordo bene, quando mi…

„Se ricordo bene, quando mi sono iscritto a Suedstern non c’era nessuna domanda riguardo il gruppo etnolinguistico. Per fortuna! Se ci fosse stata, non mi sarei iscritto.“

Non si capisce il senso del suo riferimento a Südstern, signor Piani. Forse i dati citati in questo articolo provengono da lì?

Premesso questo, lo posso anche immaginare che per l’iscrizione a Südstern non ci fossero domande relative al gruppo etnolinguistico. È un’associazione specificatamente creata da sudtirolesi per sudtirolesi, ça va sans dire.

Antwort auf «Se ricordo bene, quando mi… von Luca Marcon

Il senso e' molto semplice…

Il senso e‚ molto semplice. Da un lato Südstern ha fatto un’inchiesta seria e metodica e la ripete nel corso degli anni. Se c’e‘ qualcuno veramente qualificato a parlare di brain drain dalla Provincia sono proprio loro. Dall’altro che, per fortuna, Südstern non differenzia per „etnie“. L’unica condizione per entrarci e' vivere, o avere vissuto, un certo periodo all’estero.

Riguardo le lingue, la necessita‚ di conoscere l’inglese e‘ cosi‚ ovvia che e‘ quasi assurdo doverla ribadire. La Provincia offre pero‚ di fatto anche il tedesco. Non c’e‘ nessuna legge che limiti il numero di lingue che uno deve, o puo‚, imparare. In breve - nascere qui e‘ un privilegio che per essere goduto appieno richiede lo sforzo aggiuntivo dell’imparare una lingua in piu‚. E che nel tempo dara‘ i vantaggi del conoscere una lingua in piu'.