Memoria viva da custodire

-

Cosa fare degli oggetti ereditati dal nazionalsocialismo e dal fascismo? È questa la domanda principale da cui prende forma la mostra „Smaltire Hitler. Dalla cantina al museo“, inaugurata a maggio e visitabile fino al 9 novembre presso il Museo del Forte di Fortezza. L’esposizione, articolata in quattro sezioni, riprende parte dell’omonima mostra realizzata dalla Haus der Geschichte Österreich (hdgö) e affronta in modo diretto e senza concessioni il tema dell’eredità materiale, simbolica e privata del nazionalsocialismo e del fascismo.

-

Un percorso interattivo in cui prendere posizione

Partendo da una serie di oggetti, spesso rimossi e sempre ingombranti – album fotografici, libri e quaderni scolastici, utensili di uso quotidiano –, i visitatori sono invitati a confrontarsi con una delle epoche più buie della Storia contemporanea. „Dalla sua apertura nel 2018, alla Haus der Geschichte Österreich sono pervenuti numerosi oggetti della Storia austriaca, in particolare risalenti al periodo del nazionalsocialismo. Il team del museo si è chiesto perché tanti beni appartenessero a quest’epoca tutto sommato breve nella Storia del Paese e, soprattutto, cosa fare di questa eredità materiale: distruggerla, venderla o conservarla?“, racconta Sandra Mutschlechner, curatrice dell’esposizione insieme ad Andrea Di Michele.

-

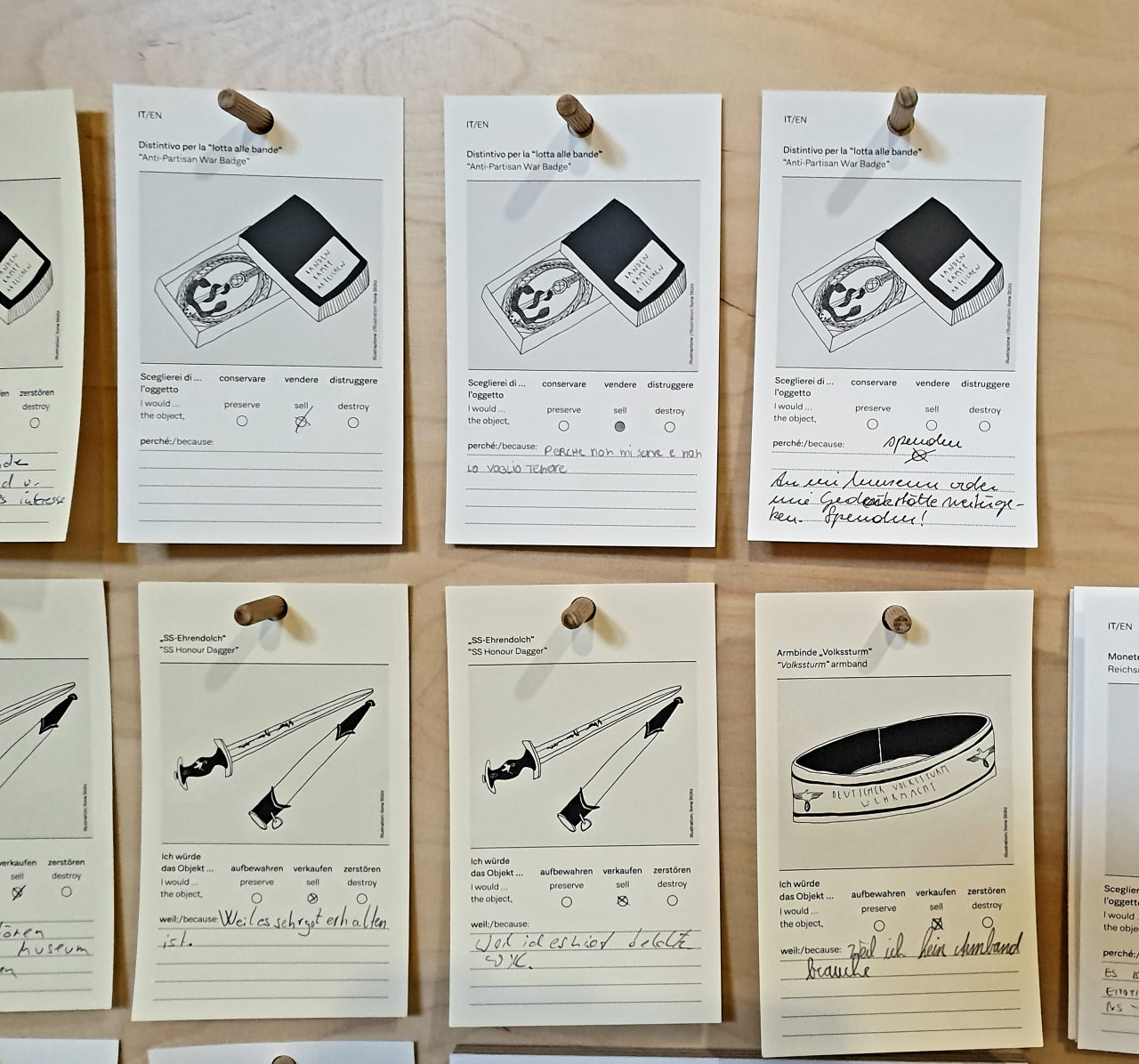

Proprio questa riflessione apre la prima sezione della mostra di Fortezza. Nella sala introduttiva i visitatori si trovano di fronte a tre postazioni che rappresentano le possibilità di destinazione degli oggetti: distruzione, vendita o conservazione. Su ciascuno dei tre tavoli è possibile scegliere uno o più oggetti tra quelli proposti e confrontarsi in prima persona con la domanda: cosa sarebbe giusto fare? In questo caso si tratta di oggetti fittizi – un pugnale, una spilla, un bracciale, una moneta –, riprodotti o illustrati su una scheda. Sul fronte sono riportati il nome e l’immagine dell’oggetto, mentre sul retro è descritta la storia, immaginaria ma storicamente plausibile, del loro ritrovamento.

„Vogliamo che ognuno si confronti con la propria storia e prenda posizione.“

Il pubblico è invitato a indicare la propria scelta sul cartoncino con una breve motivazione e a collocarlo sul pannello corrispondente all’opzione selezionata. „Iniziare il percorso con una parte interattiva è stata una decisione ben ponderata e consapevole – sottolinea Mutschlechner –. L‚hdgö voleva che ognuno si confrontasse con la propria storia e prendesse posizione, chiedendosi ‛Cosa farei se trovassi un oggetto simile nella mia cantina? ‘: non si tratta solo di accendere i riflettori sulla grande Storia e i suoi protagonisti, quindi, ma di indagare anche una dimensione più privata e familiare“.

-

Dittatura e sfera familiare

Un livello, quest’ultimo, che si rivela con forza nella seconda parte del percorso con gli undici oggetti esposti dalla hdgö e ora ospitati dal Museo del Forte di Fortezza. Si tratta di materiali conservati e tramandati negli anni di padre in figlio oppure inconsapevolmente ereditati e riemersi all’improvviso: fotografie, libri, figurine, documenti, busti. „A fianco di ciascun elemento i visitatori possono approfondirne l’origine e il riuso successivo grazie alle apposite schede informative: chi li ha conservati, perché, in che modo e come sono arrivati fino a noi“, continua la curatrice. Ognuno di essi racconta quindi una storia al contempo intima e collettiva.

„Un museo ha il compito di mettere in luce le contraddizioni.“

Questo doppio registro si manifesta al meglio in una carrozzina per bambole, costruita nel 1947 da un soldato della Wehrmacht per la figlia una volta tornato dal fronte. L’uomo ricavò quest’oggetto da una cassa della posta militare francese. „È un oggetto che reca con sé una contraddizione: nasconde i ricordi di guerra e la memoria violenta di un soldato che rimase per tutta la vita un fervente nazista, ma è al tempo stesso un oggetto carico di emozioni positive, un giocattolo simbolo dell’amore di un padre“, illustra Mutschlechner, convinta che sia „compito di un museo mettere in luce la contraddizione e risolvere l’equivoco“.

-

Altri elementi in esposizione sottolineano il peso della rimozione dell’eredità del nazionalsocialismo. Ne è un esempio un album fotografico ritrovato dal figlio di un soldato tedesco della Wehrmacht, che attraverso le immagini creò una narrazione apparentemente completa della sua esperienza di guerra combattuta come ufficiale dell’artiglieria d’assalto dal 1941 al 1945. Mutschlechner spiega che „dopo la guerra, l’uomo utilizzò l’album per raccontare al figlio gli anni del conflitto, attraverso una narrazione edulcorata e rispondendo vagamente alle sue domande, evitando di fare riferimento alla violenza e ai crimini di guerra“.

L’esposizione sottolinea il peso della rimozione dell’eredità del nazionalsocialismo.

L’album, inoltre, evidenzia il legame tra fotografia privata, propaganda e memoria e mostra come oggetti di questo tipo abbiano influenzato la percezione delle famiglie circa la realtà della guerra: rimuovendone gli aspetti brutali, contribuivano a veicolare il „mito“ della Wehrmacht „pulita“ rispetto ai crimini dei nazisti. A rilanciare il ruolo fondamentale della propaganda per il regime nazionalsocialista sono poi le due teste di bronzo raffiguranti Adolf Hitler, opera dello scultore Hermann Joachim Pagels che rimanda esplicitamente al culto del Führer, tratto essenziale dell’ideologia del Terzo Reich e non solo. Oggetti di questo tipo, infatti, sono stati rinvenuti anche in Sudtirolo ed è proprio qui che i visitatori vengono accompagnati nella terza sezione della mostra, dove i reperti delle due dittature sono posti in dialogo.

-

E il Sudtirolo?

„Il contesto storico della situazione sudtirolese fu diverso da quello austriaco, ma al tempo stesso altrettanto complicato visto che visse una doppia influenza: prima l’italianizzazione forzata, poi il dominio nazionalsocialista – precisa la curatrice –. L’obiettivo di questa parte dell’esposizione è mostrare l’influenza politica, ideologia, sociale delle dittature attraverso gli oggetti sopravvissuti fino ai giorni nostri per raccontare la Storia del territorio“. Anche in Sudtirolo, per esempio, il „culto del capo“ fu onnipresente, come dimostra il busto di Benito Mussolini scolpito da Ignaz Gabloner nel 1933. Questo reperto offre lo spunto per riflettere sul ruolo dell’arte nel processo di consolidamento della dittatura, attraverso l’esaltazione della figura di Mussolini, e per individuare analogie con il presente. „È passato quasi un secolo, ma queste dinamiche sono ancora molto attuali – riflette Sandra Mutschlechner –. Basti pensare all’immagine di Donald Trump dopo il fallito attentato del luglio 2024: un’immagine diventata iconica che gli ha consentito di veicolare con ancora maggiore forza precisi contenuti politici“.

-

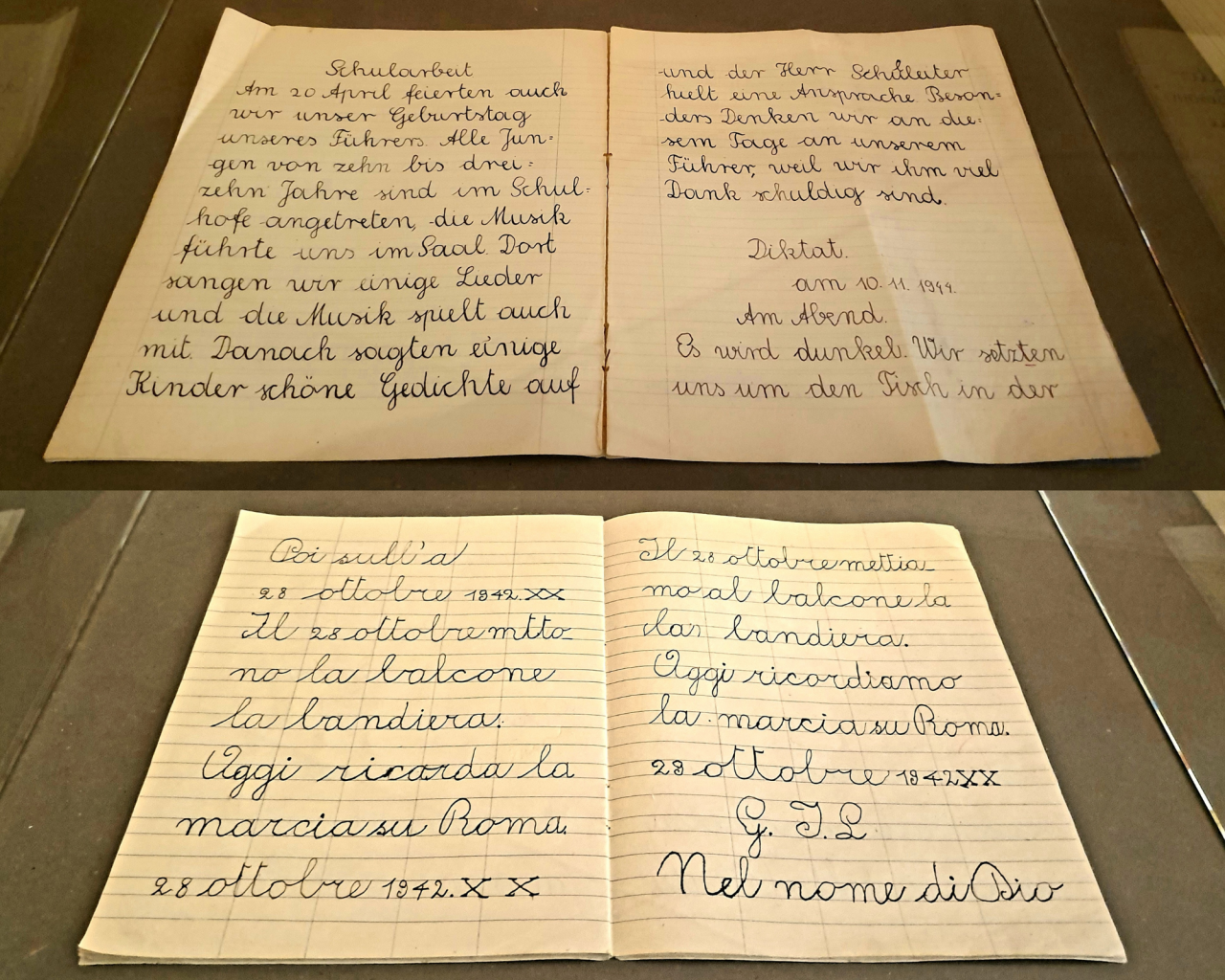

Gli oggetti del passato, inoltre, consentono di raccontare in maniera molto efficace gli eventi storici e i loro effetti sulla „gente comune“. I due quaderni scolastici posti uno di fianco all’altro ne sono una perfetta testimonianza. Il primo, aperto alla pagina del 28 ottobre 1942, anniversario della marcia su Roma, apparteneva a un alunno ladino, Ivo Baldissera, e illustra gli effetti della riforma scolastica fascista in Alto Adige. Come ricorda puntualmente la descrizione del reperto, infatti, „la Lex Gentile del 1923 introdusse l’italiano come lingua unica di insegnamento e sostituì quasi completamente gli insegnanti di lingua tedesca con colleghi provenienti da altre regioni italiane. Al fine di italianizzare la regione, le lezioni in tedesco furono definitivamente vietate a partire dall’anno scolastico 1927/28“.

„I due quaderni esposti restituiscono in maniera efficace il processo di indottrinamento politico dei bambini.“

Questo oggetto si specchia letteralmente nel quaderno dalla copertina blu, utilizzato nel 1944 da un bambino di dodici anni di Termeno. „Anche questo reperto restituisce il processo di indottrinamento politico dei bambini. Nello specifico le pagine esposte mostrano come il compleanno del Führer venisse celebrato a scuola attraverso affermazioni come: ‛abbiamo un debito di gratitudine nei confronti del Führer'“, spiega Mutschlechner. L’oggetto testimonia anche il cambiamento del sistema scolastico in Sudtirolo dopo la presa del potere da parte dei tedeschi nel 1943, che portò alla fine delle restrizioni linguistiche e didattiche italiane e segnò l’inizio di una ristrutturazione ideologica verso un sistema di orientamento nazionalsocialista.

-

L'arte contemporanea, spazio di responsabilità e trasformazione

Dopo aver attraversato archivi familiari, oggetti quotidiani e simboli del potere totalitario, l’ultimo tratto della mostra apre a una dimensione ulteriore: quella dell’arte contemporanea come spazio di responsabilità e trasformazione. È il caso dell’opera di Peter Fellin, permanentemente esposta nella Fortezza, e di quelle di Esther Strauß, Lene Morgestern (v.infobox in fondo all’articolo) e Rossella Biscotti. Quest’ultima in particolare, con „Le teste in oggetto“ esplora il tema della monumentalità e dell’eredità ingombrante della Storia, prendendo spunto dai busti di Vittorio Emanuele II e Benito Mussolini realizzati per l’Esposizione Universale del 1942, che non ebbe luogo a causa della guerra.

-

„Rimasti dimenticati per decenni in un deposito a Roma, i busti sono stati esposti solo molti anni dopo, prima nella capitale e poi, nel 2014, al Museion di Bolzano“, ricorda Mutschlechner. In quest’ultima occasione, Biscotti è intervenuta su di essi in modo radicale: ha realizzato dei calchi, in alcuni casi li ha frantumati e ne ha colorato l’interno, rileggendoli quasi in chiave Pop Art„. Il risultato è una riflessione visiva e potente su come la Storia non vada solo conservata, ma anche smontata, spezzata, compresa nelle sue ambiguità, al fine di poterla rielaborare davvero. Perché, come sottolinea Sandra Mutschlechner, “gli oggetti ci parlano, ma da solo questo non basta: per comprenderli profondamente è necessario un costante lavoro di contestualizzazione, riflessione critica e dialogo con il presente".

-

Never again

Collocata sui due ponti esterni che collegano le sezioni della mostra dedicate rispettivamente ai reperti del nazionalsocialismo in Austria e al fascismo e al nazionalsocialismo in Sudtirolo, l’opera „NEVER again“ di Lene Morgenstern, artista del linguaggio e poetessa teatrale, dialoga con il contesto espositivo: la scritta „never again“ („mai più“) ricorre in varie tonalità di grigio. La sua visibilità muta in base alla luce e alla prospettiva da cui la si guarda: talvolta chi osserva scorgerà soltanto „never“, altre volte il ripetersi della parola „again“. La reiterazione suggerisce una dolorosa litania e ricorda quante volte l’umanità abbia proclamato „mai più“ per poi ricadere nell’orrore. Si pone così come un monito tremendamente attuale: senza azioni concrete, le parole sono scritte sull’acqua. Destinate a scomparire con la prima onda.

Foto: Ivo Corrà

Foto: Ivo Corrà -

Weitere Artikel zum Thema

Gesellschaft | KolonialismusSulle tracce della Storia

Gesellschaft | colonialismoSudtirolesi brava gente?

Politik | GeschichteEine Stadt im Zeichen des Faschismus

Die vom MUSSOLINI mit roher…

Die vom MUSSOLINI mit roher Gewalt verbreitete + von seinem Bewunderer HITLER „mit preussischer Gründlichkeit“ inszenierte RECHTS-RADIKALITÄT, „wurde vom Großteil der Deutsch-sprechenden Bevölkerung, für 10 Jahre viel zu wohl-wollend begleitet!“

Nach dem 1943 gründlichen Scheitern am russischen Winter + der Bombardierung der deutschen Städte durch die Allierten, haben viele Deutsche zu begreifen angefangen, „dass -s i e- dem aus Braunau in Österreich stammenden HITLER + seinem JUBEL-KNECHT GÖBBELS gründlich auf den Leim gegangen sind!“

80 Jahre später, „nachdem ALLE die damals Karriere gemacht haben unter der Erde sind“ + deren privilegierte Kinder von der ...? Rente zehren, „sollte die RECHTS-RADIKALE-VERIRRUNG des 20. Jahrhunderts überwunden sein!“