I retaggi coloniali del mercato globale

-

Da cinque anni il progetto Decolonising Minds dell'Organizzazione per Un mondo solidale (OEW) di Bressanone esplora il tema del colonialismo da angolazioni diverse, mantenendo sempre un filo conduttore: il coinvolgimento delle giovani generazioni. A loro si rivolge anche l’ultima tappa del percorso (in)formativo dell’Ong, Colonialismo in vetrina, una mostra interattiva e itinerante che mette in luce le dinamiche che intrecciano le strutture coloniali e il mercato globale.

-

Una Storia ancora attuale

I primi negozi di generi coloniali nacquero nel XVII secolo, quando i Paesi europei iniziarono a importare merci d’oltremare dalle colonie attraverso le compagnie commerciali. Spezie, caffè, tè, zucchero, tabacco e cacao erano considerati inizialmente beni di lusso, ma con l’industrializzazione e i progressi nei trasporti, divennero disponibili in quantità maggiori e a costi ridotti, raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Nel nostro Paese le prime tracce di questi negozi, conosciuti semplicemente come „Coloniali“, risalgono all’Età moderna. La loro massima diffusione si registrò nell’Ottocento con il consolidarsi dell’Impero italiano e il conseguente aumento delle importazioni. Sostituiti in gran parte dai supermercati a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, alcuni di loro continuarono l’attività fino ai giorni nostri. È il caso, per esempio, della drogheria Mologni di Bergamo, specializzata nella vendita di spezie, che ha abbassato definitivamente la saracinesca nel 2019 o dell’antica drogheria Mascari di Venezia, nata nel secondo dopoguerra e ancora oggi punto di riferimento per l’acquisto di spezie, tè, caffè e liquori nella città lagunare.

-

Come in tutta Italia, i prodotti importati direttamente dalle colonie si diffusero anche in Sudtirolo. L’Archivio Storico della Città di Bolzano rivela che tra il 1858 e il 1863 il consiglio comunale approvò alcune richieste per il commercio di generi coloniali. All’inizio del Novecento, anche la fabbrica di cere e saponi Kofler pubblicizzava tra i suoi prodotti i generi coloniali, mentre sotto i Portici si trovava il „Coloniale“ della famiglia Ringler. A questa realtà rimanda una foto in bianco e nero conservate nell’Archivio cittadino, in cui si è imbattuto Adrian Luncke, responsabile dell’ambito „Diversità e convivenza“ dell’OEW e coordinatore del progetto Decolonising Minds, durante una ricerca: „Così è nato l’interesse per questo tema specifico, che ci ha portato a elaborare un percorso interattivo attraverso cui innescare una riflessione circa le dinamiche coloniali del mercato globale, che si alimenta anche grazie alle nostre abitudini di consumo“.

-

I riflettori sui lati oscuri del mercato globale

Parlare di colonialismo, tuttavia, è complicato, perché chi si confronta con questo tema si trova inevitabilmente a fare i conti con una parte della propria eredità storica e culturale. „Per raccontare questa questione in modo efficace, è necessario utilizzare un linguaggio capace di raggiungere il pubblico: se la prima emozione evocata nello spettatore è il senso di colpa – e su questo tema, tutti noi del Nord globale ne portiamo almeno una parte – la reazione sarà con ogni probabilità un atteggiamento di chiusura“, prosegue Luncke. Per questo motivo ciascun capitolo di Decolonising Minds (v. infobox in fondo all’articolo) è stato declinato attraverso linguaggi divulgativi creativi, capaci di innescare innanzitutto una riflessione e, solo in un secondo momento, il coinvolgimento emotivo degli spettatori. Non fa eccezione Colonialismo in vetrina, una galleria d’arte in miniatura curata dalla designer Salma Remadi, in cui ciascuno dei quindici cassetti rivela una piccola opera grafica dedicata a un diverso genere coloniale.

-

La cassettiera modulare e interattiva è un omaggio all’opera „‚You Can’t Lay Down Your Memory‘ Chest of Drawers“ dell’artista olandese Tejo Remy ed evoca al contempo i piccoli cassetti delle vecchie drogherie dove venivano conservati i generi coloniali. Il team di ricerca del progetto – composto, oltre che da Luncke, da Farida Lardjane, Fernando Biague, Verena Dariz e Monika Thaler – ha selezionato con attenzione quindici beni di consumo per rappresentare in modo emblematico i meccanismi di ingiustizia, sfruttamento delle risorse e del lavoro e sessismo alla base del „mercato coloniale contemporaneo“.

I beni di consumo scelti per l’installazione rappresentano in modo emblematico i meccanismi di ingiustizia, sfruttamento delle risorse e del lavoro e sessismo alla base del „mercato coloniale contemporaneo“.

„Abbiamo incluso prodotti la cui origine è storicamente nota e, per ampliare la prospettiva, materie prime il cui legame con le dinamiche coloniali è forse meno evidente“, racconta Luncke. I visitatori hanno così l’opportunità di scoprire i lati più oscuri dell’estrazione di materie prime come petrolio, gas, metalli e minerali – tra cui ad esempio il coltan (v. infobox) –, il cui costo in termini di risorse umane e naturali è altissimo, e di approfondire le problematiche legate a prodotti „classici“, tra cui il caffè, il cacao, le spezie, le arachidi, il cotone e le banane.

-

Le estrazioni di coltan nella Repubblica Democratica del Congo

Global Forest Coalition (GFC) – coalizione internazionale che raggruppa 133 Ong e Organizzazioni dei Popoli Indigeni a difesa della giustizia sociale e dei diritti delle popolazioni forestali – riporta che a partire dal 2000 la RDC ha perso l'8,6% della sua copertura forestale soprattutto a causa dell’estrazione del coltan e che lo sfruttamento delle miniere ha alimentato un ciclo perpetuo di povertà e violenza. A questo proposito GFC sottolinea che „nonostante la legge mineraria preveda l’obbligo di risarcire le comunità locali colpite dalle conseguenze dell’attività mineraria, le imprese del settore raramente lo fanno e che oltre 40.000 bambini continuano a lavorare illegalmente in condizioni pericolose come scavatori e lavatori di coltan“.

-

Una galleria d’arte in miniatura

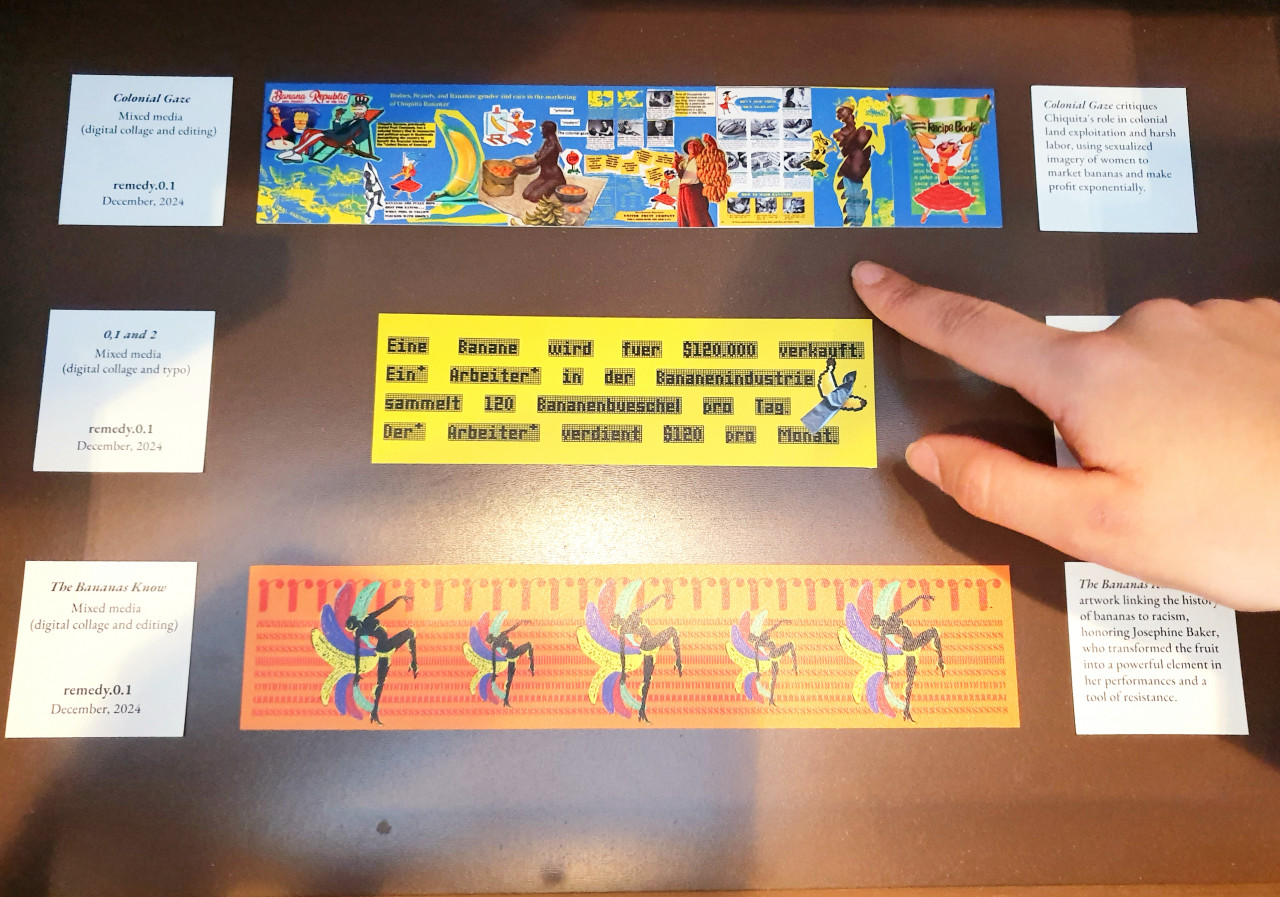

E proprio nel caso della banana questa complessa rete di ingiustizie prende forma in maniera particolarmente efficace. Aprendo il cassetto dedicato a questo frutto i visitatori troveranno un’opera composta da tre sezioni – Colonial Gaze, 0,1 and 2 e The Bananas Know – che fa emergere al contempo lo sfruttamento lavorativo, il razzismo e il sessismo che ne permeano il ciclo produttivo. La designer Salma Remadi spiega che „riprendendo parti originali della campagna pubblicitaria della Chiquita, Colonial Gaze evidenzia il ruolo dell’azienda nello sfruttamento del territorio e dei lavoratori e sottolinea come l’immagine della donna sia stata sessualizzata allo scopo di realizzare un maggiore profitto“.

-

La scritta realizzata in tecnica mista (digitale e typo) di 0,1 and 2, invece, critica la disparità di valore tra l’industria dell’arte e le condizioni economiche dei lavoratori nelle piantagioni, mettendo a confronto tra il prezzo esorbitante dell’opera Comedian – la celebre banana fissata al muro con dello scotch realizzata da Maurizio Cattelan – con la retribuzione giornaliera di un raccoglitore. „La terza parte, The Bananas Know, infine è un omaggio a Josephine Baker, che nelle sue performance utilizzò il frutto come un vero e proprio strumento di resistenza“, continua Remadi. Qui la sagoma della ballerina statunitense è riprodotta cinque volte, mentre le file di lettere disposte in verticale sullo sfondo compongono la parola „Rassismus“.

„La terza parte dell’opera, The Bananas Know, è un omaggio a Josephine Baker, che nelle sue performance utilizzò il frutto come un vero e proprio strumento di resistenza“.

Alcune opere di Remadi, inoltre, evidenziano le contraddizioni di pratiche alimentari ritenute etiche o sostenibili in Occidente, ma che possono avere ricadute molto negative per i Paesi del Sud globale. Il consumo dei cosiddetti superfood – alimenti ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti, fibre, grassi sani o proteine – è uno di questi. Colonialismo in vetrina si concentra in particolare sulla quinoa, ricordando che il 37% dell’importazione europea di questo seme proviene da un unico Paese, la Bolivia, con effetti drammatici per il suo ecosistema e la sua economia. La filiera produttiva e commerciale, infatti, ripropone strutture tipicamente coloniali: l’esportazione di materie prime senza creazione di valore locale, la conversione dei terreni in monoculture e il conseguente degrado degli ecosistemi.

-

„Non va dimenticato poi che l’aumento dei prezzi rende questo alimento inaccessibile alla popolazione locale“, sottolinea Remadi, che nell’opera ha scelto di rappresentare questa disparità di potere con un’illustrazione in cui un abitante della Bolivia e un cittadino di un Paese del Nord globale si specchiano l’uno nell’altro: entrambi siedono a una tavola, ma mentre il primo stringe un cucchiaio senza avere alcun piatto davanti, il secondo ha di fronte a sé una porzione abbondante di quinoa.

Nei mesi scorsi l’esposizione ha fatto tappa all’Istituto professionale alberghiero di Brunico e all’Accademia di Merano, raggiungendo centinaia di giovani. Un risultato che soddisfa il team dell’OEW, che auspica di allargare ulteriormente la propria platea nel prossimo futuro. „L’obiettivo è incuriosire i ragazzi e le ragazze attraverso il contenuto artistico, così da stimolarli ad approfondire gli argomenti proposti, renderli consapevoli del potere che hanno nella loro posizione di privilegio e, perché no, magari far sì che mettano in discussione anche solo una delle loro abitudini di consumo“, dice Remadi. A questo scopo contribuiscono i QR Code che accompagnano ciascun’opera e che rimandano a ulteriori informazioni di carattere storico e geopolitico da approfondire in classe. Ma l’installazione, secondo la designer, ha l’ambizione – e il potenziale – per agire anche a un livello più profondo e duraturo: „Raramente la riflessione critica sull’epoca coloniale rientra programmi scolastici. Portando questo tema all’interno delle istituzioni, Colonialismo in vetrina può essere quindi anche strumento educativo in un senso più ampio, ovvero come un primo passo per decolonizzare la conoscenza“.

-

Scuole, associazioni e centri giovanili possono riservare la mostra interattiva Colonialismo in vetrina – Il costo reale del nostro consumo globale sul portale formativo OEWPlus o scrivendo a [email protected]. L’esposizione fa parte del progetto pluriennale Decolonising Minds che, a oggi, comprende:

- Decolonising Minds: brochure in cui studenti e studentesse delle scuole superiori di Bolzano e Addis Abeba che hanno ripercorso la storia coloniale comune;

- Tsinstiya: reading performativo plurilingue realizzato in collaborazione con il Rotierendes Theater che presenta quattro eroi*ne della resistenza anticoloniale nel continente africano

- Ascoltare le migrazioni: podcast realizzato da alcuni studenti del Liceo Carducci e otto persone con background migratorio

- Processo del tribunale popolare: gioco di ruolo in cui studenti e studentesse delle scuole superiori hanno valutato un caso semi-fittizio di un combattente sudtirolese in Abissinia.

- Revolutionary stories: mostra e collana di libri per giovani su eroi della resistenza anticoloniale. I primi due capitoli, usciti nel 2023 e nel 2024, hanno raccontato la vita di Saad Zaghloul e Djamila Bouhired.

A giugno di quest’anno il progetto si è aggiudicato il primo premio nell’ambito del concorso Scrivere Altrove della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo nella categoria „La voce dei vinti“.

-

Weitere Artikel zum Thema

Gesellschaft | colonialismoFare i conti con le ferite della storia

Gesellschaft | Il progettoPodcast che decolonizzano la mente

Gesellschaft | colonialismoSudtirolesi brava gente?

Ich finde diese Aktion sehr…

Ich finde diese Aktion sehr gut und wünsche der Initiative breite Unterstützung zu finden und Resonanz zu bewirken.

unser gesamtes Konsumverhalten ist in irgend einer Weise mit Ausnutzung und Ausbeutung verbunden; auch wenn ich selber etwas vorort herstelle benötige ich gezwungener Weise Materialien u./o. Vorgänge, die Rohstoffe und Leistungen aus kapitalistisch kolonisierten Ländern so billig wie möglich besorgt werden müssen, damit ziemlich viele Akteure sich daran bereichern können. Dabei spielen Banken (denen wir unser Geld anvertrauen müssen) und Investorgruppen eine große Rolle.

Alles im Namen des Wohlstandes für einige auf Kosten vieler und letztendlich aller, da ausser dem Menschen auch der Planet Schaden davonträgt.

Damit das System weiterlaufen kann wird alles nur Erdenkliche angestellt, von Greenwashing über politischer Einflussnahme, bis zu Staatsstreichen und Kriegen.

Deshalb sollte jede/r bei quasi jedem Handgriff zuerst darüber nachdenken, ob es das wirklich braucht, und falls ja, sich wennmöglich für eine authentisch ethische Quelle entscheiden, wie z.B. bei Schokolade, Bananen, Kaffee, Kakao usw.

Ich persönlich kaufe die im Weltladen und nicht im Supermarkt (Fair Trade u. Bio Zertifizierungen sind dort eher eine Marketingstrategie als echte Prozesse), und versuche mein Konsumverhalten zu drosseln.

Mahlzeit