Der Vernagtferner

-

Klimaerwärmung und Gletscherschwund sind allgemein in Wissenschaft und Medien in Diskussion. In einigen Jahrzehnten sollen unsere Berge vom Weiß der Gletscher befreit sein. Daran schließt sich die Frage an, wann diese Gletscher entstanden und gewachsen sind? Es hilft uns ein Blick in die Periode der Kleinen Eiszeit, die unterschiedlich zwischen 1300 und 1850 datiert wird und durch eine Gletscherhochstandsphase ab 1550 gekennzeichnet ist. Den Begriff Kleine Eiszeit prägte der amerikanische Glaziologe Francois Matthes (1875-1949). Den Zeitraum vom 13. bis zum 19. Jahrhundert nannte er im Gegensatz zur großen Eiszeit „the little ice age“. In dieser Periode kam es in den Alpen, Nordamerika und Skandinavien zu den Gletschervorstößen. Wir verstehen unter Kleiner Eiszeit die Zeit der Gletscherhochstände ab 1550. Es herrschte keine durchgehende Abkühlung, jedoch eine vorherrschende Tendenz. Neben vielen kalten und feuchten Jahren gab es auch normale Wetterperioden, aber eine Häufung klimatischer Extremereignisse mit langen Schneeperioden und nassen Sommern. Im Jahresdurchschnitt war eine Abkühlung von 1,5 bis 2 Grad Celsius auf der gesamten nördlichen Hemisphäre festzustellen. Die Kaltphase führte in den Alpen zu einer enormen Zunahme des Eisvolumens der Gletscher. Die Zunahme des Volumens förderte die Vorstöße der Gletscher in den Lebensraum der Bergbewohner. Unser Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den Ötztaler Alpen, wo die Vorstöße des Gurgler und des Vernagtferners die unmittelbare Umgebung der Orte Gurgl und Vent gefährdet und zerstört haben.

-

Bergbewohner in einer dämonischen Natur

Wie konnte das Leben in einer unwirtlichen, hochalpinen Natur möglich sein, mit welchen Strategien sollte es gelingen, mit den Unbilden der Natur zu leben? Grundlegend war die damals in Wissenschaft und Theologie herrschende Auffassung einer von Dämonen durchwirkten Natur. Katastrophen wurden ebenso wie Krankheiten und Seuchen dem dämonischen Wirken zugeschrieben. Damit erhielten diese Unbilden ebenso wie Unfälle und Tod einen „als real betrachteten Verursacher“. Damit konnte man sich außerhalb physikalischer Gesetzmäßigkeiten wirkende Phänomene erklären und Strategien dagegen entwickeln. Schutz fand man in einer christlichen Lebensführung, in zahlreichen Sakramentalien, in geweihten Gegenständen, Kreuzzeichen und speziellen Gebeten und Ritualen. Dazu verstärkte eine Straftheologie die dämonisch geglaubte Umwelt: Das Böse, wie Katastrophen usw., war Ausdruck einer Strafe Gottes für das sündhafte Verhalten der Menschen. Um Gott zu versöhnen sollten Bußhandlungen, wie Bittgänge, Wallfahrten und Gelöbnisse Hilfe bringen.

-

Gletscherdämonologie

Für die Bergbewohner verkörperten die Gletscher das Dämonische. Nicht umsonst war für Robert Srbik der Vernagtferner der „Dämon des Ötztales“. Dieser Dämon erhielt für die Bewohner*innen die anthromorphe Form eines Drachens, der als Ausdruck des Bösen galt. Emil Adolf Roßmäßler sprach daher das „dämonische Leben“ an, „welches diese im ewigen Wandel begriffenen Riesenmassen beseelt“. „Die Gletscher schritten über die Gränzen, und wucherten sehr verderblich aus ihren Schlupfwinkeln hervor“, so verlieh Peter Joseph Ruppen den Gletschern tierischen Charakter. Die Bewohner des Rofentales „beobachteten das geheimnisvolle Treiben dieser Eisberge“.

-

Sagen über das Entstehen der Gletscher

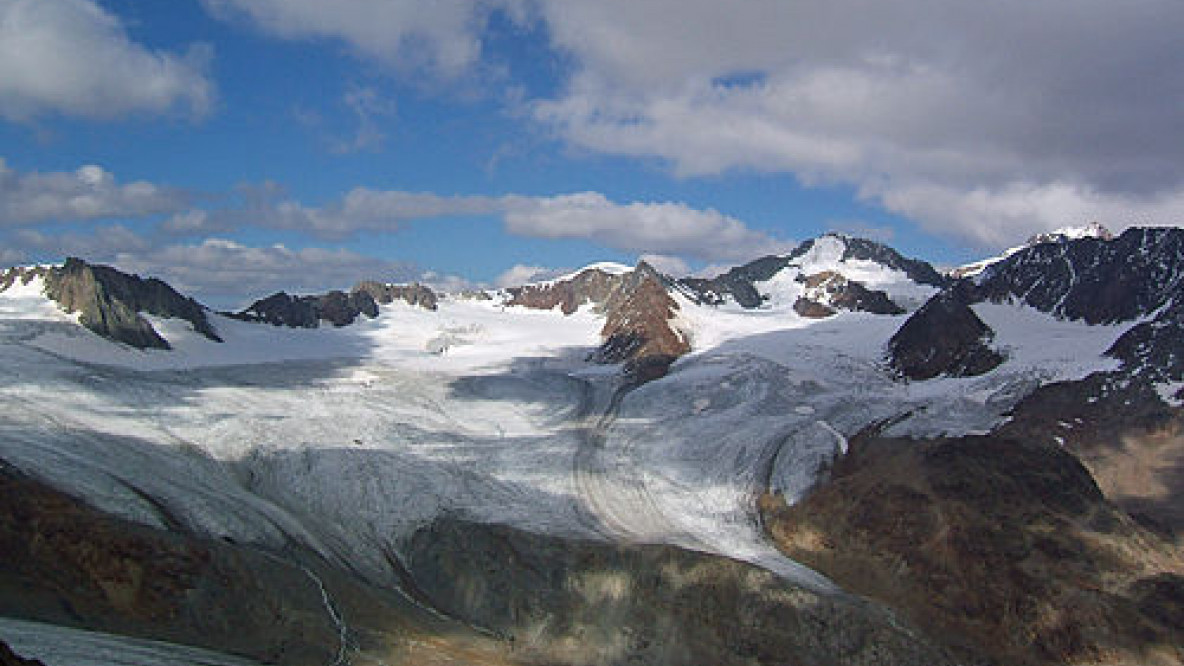

Der Eissee: Joseph Walcher hielt fest, dass der Eissee im hinteren Rofental einen „großen Theil jener weitschichtigen Viehweiden“ eingenommen hat, die ehemals das ganze Tal ausgefüllt hatten. Foto: Wikipedia

Der Eissee: Joseph Walcher hielt fest, dass der Eissee im hinteren Rofental einen „großen Theil jener weitschichtigen Viehweiden“ eingenommen hat, die ehemals das ganze Tal ausgefüllt hatten. Foto: WikipediaDie Gletschervorstöße müssen einschneidende Erlebnisse für die Bewohner*innen gewesen sein. Joseph Walcher hielt fest, dass der Eissee im hinteren Rofental einen „großen Theil jener weitschichtigen Viehweiden“ eingenommen hat, die ehemals das ganze Tal ausgefüllt hatten. Die Menschen suchten nach Erklärungen, zumal es noch keine wissenschaftlichen Theorien gab. Sie fanden sie in straftheologischen Zusammenhängen und kleideten sie in Sagen. Derartige Deutungen finden wir unter den Begriffen „übergossene Alm“, „verfluchte Alm“, „Blümlisalp“. Als „Blümlisalpsagen“ bilden sie einen eigenen Erzähltypus. So erstreckte sich unter dem Gurgler Gletscher einst eine fruchtbare Gegend mit einer wohlhabenden Stadt „Tanneneh“. Die Leute waren reich, aßen mit silbernen Löffeln aus goldenen Tellern. Sie waren allerdings hartherzig und geizig. Als sie einen Bettler aus der Stadt trieben, war eine Stimme zu hören: „Tenneneh, Tanneneh, s’macht an Schnee und apert nimmermeh.“ Der Schneefall hörte tatsächlich nicht mehr auf, bis die Stadt mit den hartherzigen Bürgern tief unter einem Gletscher begraben war.

Kern der Frevelsagen ist immer die Verletzung von allgemein gültigen Werten, wie Eigentum, Achtung gegenüber Eltern oder Armen usw. Die Strafen kommen von Gott oder von den Verwünschungen der Betroffenen. Ein menschlich-unmenschliches Verhalten führt den Untergang herbei, der Mensch ist immer in Gefahr zum Unmenschen zu werden und zerstört sich und die Umwelt.Straftheologische DeutungenNeben den mit christlichem Gedankengut angereicherten Sagen sahen die Bergbewohner*innen in den dramatischen Naturereignissen das strafende Wirken Gottes für das sündhafte Verhalten der Menschen. In den Chroniken nehmen Schreiber immer wieder darauf Bezug, beschrieben Bußhandlungen, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Einprägsam in diesem Zusammenhang ist das „Fischbachgelöbnis“, das die Dorfgemeinschaft von Längenfeld im Jahre 1702 abgelegt hat, um Überschwemmungen zu verhindern. Man hat gemeinschaftliches Fehlverhalten für die Strafe Gottes ausgemacht und für alle Zeiten Bußakte, wie Wallfahrten usw. versprochen, damit Gott weiterhin davon ablasse, Überschwemmungen zu schicken. Das Gelöbnis wird immer noch – der Zeit angepasst – vollzogen.

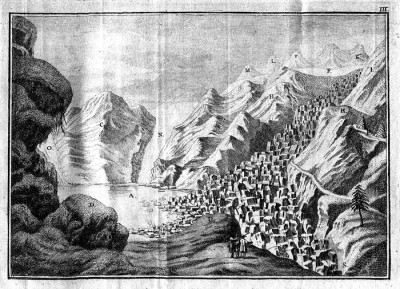

Die Vorstöße des VernagtfernersIm Hinterland von Vent nahm der Vernagtferner drastisch an Länge und Volumen zu, dehnte sich Richtung Rofental zur Zwerchwand hin aus und riegelte das Tal mit einem Eiswall ab, der das Wasser aus dem übrigen Gletscher aufstaute. Der Druck der Wassermassen sprengte die Eisbarriere und überschwemmte mit Zerstörungen das Ötztal. Die erste dokumentierte Vorstoßperiode kann in die Zeit von 1599 bis 1601 datiert werden. Im Jahre 1599 erfolgte der erste bekannte Vorstoß des Vernagtferners, das zu einem See aufgestaute Wasser brach im Folgejahr aus und verursachte große Schäden an Brücken, Straßen, Feldern und Gebäuden. Im Folgejahr dauerte das Anwachsen des Gletschers weiter an, der aufgestaute See erreichte eine Länge von 1200 m, eine Breite von 330 m und eine Tiefe von 110 m. Über eine an der Zwerchwand gebildeten Kerbe konnte sich der See in der Folge entleeren, sodass er im Sommer 1601 dem Verschwinden nahe war. Dieser neuerliche Anstau des Eissees alarmierte die öffentliche Verwaltung. Die Regierung entsandte Hofbeamte, um zu erkunden, wie die Gefahr eines Seeausbruches zu verhindern sei. Im schriftlichen Bericht konnte kein anderer Weg gefunden werden, den drohenden Ausbruch abzuwehren als „gegen Gott ein christliches gebett und procession fürzunehmen“. Die Regierung forderte die Behörden der Gerichtsorte im Juli 1601 auf, Bittgänge und Andachten anzuordnen.

Die Vorstoßperiode 1676–1683In dieser Periode kam es mehrmals zu einem Anstau des Eissees und zu wiederholten Ausbrüchen. Der schlimmste Seeausbruch, den das Ötztal je erlebt hat, erfolgte am 16. Juli 1678. Auch jener am 14. Juni 1680 war wiederum verheerend. Als im Jahre 1681 das Wasser staute, hackten zwölf Männer aus Längenfeld einen Abflussgraben in das Eis, der sich vertiefte und eine schadlose Entleerung des Sees nach sich zog. Dies wiederholte sich in den Folgejahren, ab 1683 blieb man ohne Sorgen. Die Gewässer nach dem Seeausbruch zerstörten Brücken, Straßen, überschwemmten und rissen Felder fort. Die Menschen mussten sich auf die Dächer ihrer Häuser retten. Teilweise wurden auch Ställe, Städel und Behausungen zerstört. Mit Zustimmung des Bischofs von Brixen feierten drei Priester am Gletscher heilige Messen, an denen Prozessionen aus Sölden und Längenfeld teilnahmen. Die Geistlichen verblieben mehrere Wochen in Vent und lasen dort täglich die Messen, um die Gefahr abzuwenden.

Die Vorstoßperioden 1771 bis 1780 und 1845 bis 1850Während der Vorstoßperiode 1771 bis 1780 dehnte sich der Gletscher mehrfach bis zur Talsohle aus, das aufgestaute Wasser konnte jedoch immer ohne Schäden zu hinterlassen abrinnen. Ab 1840 nahmen das Volumen des Gletschers und die Geschwindigkeit des Vorstoßes in das Rofental ständig zu. Den Eisdamm verglich Michael Stotter mit den Ruinen einer durch Erdbeben zerstörten Stadt. Der Ausbruch des Eissees im Jahre 1845 verursachte die üblichen Schäden. In den Folgejahren wuchs der Eiskörper im Rofental weiterhin an. Der Ausbruch im Juni 1848 war jedoch „viel jammervoller und zerstörender“ als jener im Jahre 1845. Die dramatischen Ereignisse, die Todesangst der Bewohner, ihr Schreien und Jammern alles verloren zu haben, schrieb Ignaz Regensburger, Priester in Huben, nieder. Die Seeausbrüche konnten nicht verhindert werden, zur Abdeckung der Schäden initiierte die kaiserliche Regierung im Jahre 1845 eine allgemeine Sammlung in ganz Österreich, nach 1848 wurde eine solche für Tirol und Vorarlberg bewilligt.

Anwachsen des Gurgler Gletschers – Anstau des Gurgler Eissees in den Jahren 1716–1724, 1771, 1834 und 1867Zum Unterschied zum Vernagtferner bestand der Gurgler Ferner aus kompaktem Eis. Das Wasser musste daher unter dem Gletscher einen Abfluss finden oder über das Eis ablaufen. Daher blieben jene schweren Schäden aus, wie sie der Vernagteissee verursacht hat. Mehrmals entsandte die Regierung Kommissionen zum Ferner, doch konnten keine Lösungen gefunden werden, um Seeausbrüche zu verhindern. Die Bewohner hingegen hielten an ihren Ritualen fest, Prozessionen zum Gletscher und Messfeiern an Ort und Stelle sollten eine Abwendung der befürchteten Schäden bewirken. Der Kurat von Sölden hat das angestaute Wasser „benediciert“ und „hochgeweichte sachen zur verhinderung des höchst besorglichen ybls hineingeworfen“.

ZusammenschauDer Lebensraum der Bergbewohner*innen ist zwar nicht mehr durch Gletschervorstöße gefährdet, der Katalog der Gefahren erhielt jedoch eine Erweiterung. Das Abschmelzen der Gletscher und das Auftauen des Permafrostes erzeugen neue Gefahrenquellen, wie Felsstürze oder Gletscherseen. Nach wie vor begleiten Lawinen- und Murenabgänge das Leben in den alpinen Hochtälern. Nicht auszuschließen, dass auch technische Einrichtungen, wie geplante Stauseen Ängste schüren. Trotz des technischen Fortschrittes dauert die Sorge um den natürlichen Lebensraum an.

Weitere Artikel zum Thema

Kultur | GastbeitragJekami

Kultur | Kleider machen LeuteNennt sie nicht „Lumpen“!

Kultur | KulturelementeSul ghiacciaio

Ähnlich wie die "wachsenden…

Ähnlich wie die "wachsenden Gletscher der Bevölkerung großen Kummer bereitet haben," ist auch "ihr Abschmelzen seit rund 60 Jahren, mit bedrohenden Felsstürzen infolge der Auflösung vom Perma-Frost, eine große Gefahr für die darunter liegenden Dörfer!"