Una montagna di vestiti da ridurre

-

Una montagna di abiti usati alta sei metri per accendere i riflettori sulle conseguenze di un consumo sempre più impulsivo e di breve durata. È questo l’obiettivo dell’installazione „Montagna di vestiti – È questa la vetta?“, realizzata da OEW-Organizzazione per Un Mondo solidale, Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone e REX – Materiali e Cose. L’opera è stata inaugurata ieri (venerdì 21 novembre), nel cortile interno della Biblioteca Civica di Bressanone, nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

-

„Ogni anno in Alto Adige si producono circa 7.400 tonnellate di rifiuti tessili, ma solo il 35 percento finisce correttamente nella raccolta degli abiti usati. Per dare un’idea delle dimensioni, è come se avessimo una pila di vestiti alta circa dieci volte la Torre Bianca di Bressanone, che misura 72 metri“, spiega a SALTO Annalena Egger, referente dell’OEW per l’ambito Consumo consapevole. Egger, inoltre, sottolinea come „l’incremento di capi di fast fashion e di tessuti sintetici peggiora la qualità dei materiali raccolti, rendendo sempre più difficile il loro riciclo e aumentando i costi del processo“. A una diminuzione della quantità di materiale effettivamente riutilizzabile corrisponde un aumento dei costi di trattamento, che finiscono per gravare sull’intero sistema di gestione dei rifiuti. A Bressanone, secondo i dati dell’Azienda Servizi Municipalizzati, ogni anno vengono trattate 150 tonnellate di vestiti, con un costo di 400 euro a tonnellata. Costi che, come precisa Michele Bellucco dell’ASM, „la Direttiva europea sui rifiuti 2025/1892 ora ha suddiviso all’interno di un sistema di responsabilità condivisa che coinvolge anche produttori e importatori“.

-

La „Montagna di vestiti“, inoltre, mette in luce le conseguenze di abitudini di consumo sempre più rapide e fugaci. Basti pensare che, mentre fino a qualche anno fa l’industria della moda si articolava su due sole stagioni – primavera/estate e autunno/inverno –, l’avvento del fast fashion ha introdotto sul mercato circa 50 micro-collezioni all’anno. Oggi piattaforme online come SHEIN o Temu spingono ulteriormente il consumo, proponendo migliaia di articoli nuovi ogni giorno. L’installazione diventa così anche il simbolo di una società che, sostituendo gli oggetti sempre più velocemente, finisce per perdere ogni legame con la loro origine, le persone che li producono e i materiali da cui nascono. „Il boom del fast fashion e dell‚ultra-fast fashion, con cicli di produzione-merce ancora più serrati, continua a pesare soprattutto sui lavoratori più vulnerabili della filiera e sull’ambiente“, osserva Egger. A confermare le affermazioni della collaboratrice dell’OEW è il report Taking Stock of Progress Against the Roadmap to Net Zero 2025, pubblicato a luglio 2025 dall‘Apparel Impact Institute: secondo l’Ong statunitense, nel 2023, le emissioni globali di gas serra del settore dell’abbigliamento sono aumentate del 7,5 percento rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 944 milioni di tonnellate.

„Il boom del fast fashion e dell'ultra-fast fashion ricade sulle spalle dei lavoratori della filiera e dell’ambiente.“

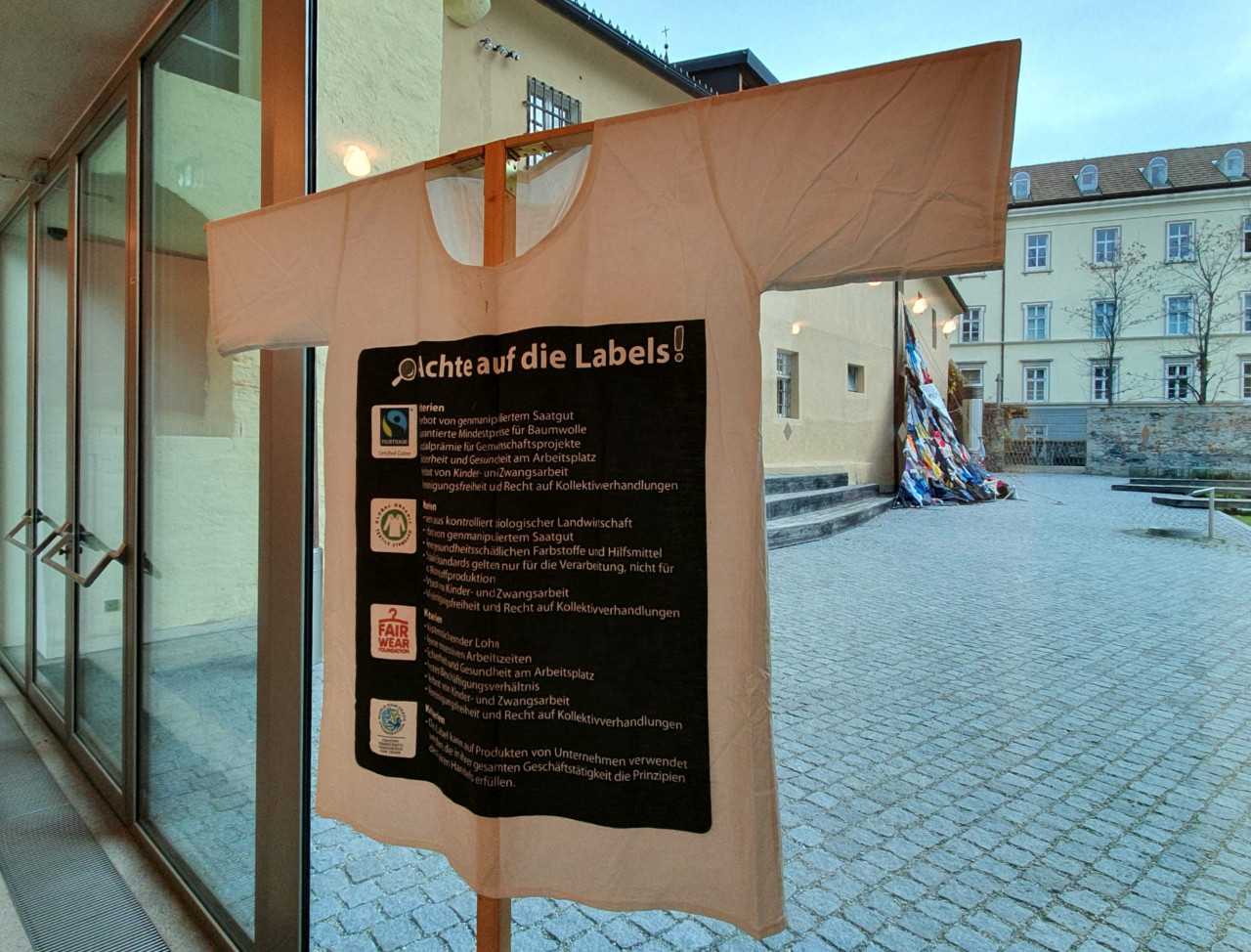

Proprio i lati oscuri dell’industria tessile sono al centro dalla mostra itinerante „Fashion Revolution-La produzione globale del tessile“, ideata e realizzata dall’OEW. Oltre all’imponente installazione, al piano terra della biblioteca, visitatori e visitatrici possono esplorare una serie di T-shirt giganti, che illustrano alcune caratteristiche delle catene produttive globali e ne sottolineano gli impatti ambientali e sociali. L’esposizione risponde a domande e curiosità legate, per esempio, alle ore di lavoro quotidiane di un operaio tessile in Bangladesh, ai luoghi in cui viene coltivato il cotone, a quali anelli della catena traggono i maggiori profitti e alle etichette a cui prestare attenzione quando si acquista un capo di abbigliamento.

-

Si scoprirà così che un operaio tessile in Bangladesh può arrivare a lavorare fino a 14 ore al giorno e che il 2,5 percento della superficie mondiale – circa 336mila chilometri quadrati – viene utilizzata per la produzione di cotone. Il principale produttore è l’India (6,3 milioni di tonnellate), seguita da Cina (5,9), Stati Uniti (4,8), Brasile (2,6) e Pakistan (1,7). E ancora, che lungo la filiera il margine di profitto più elevato – il 59 percento – è appannaggio della vendita al dettaglio, mentre nelle tasche di un lavoratore vi finisce appena lo 0,6 percento. Oppure che le etichette Fairtrade, Global Organic Textile Standard e Fair Trade Foundation garantiscono criteri equi che spaziano dal prezzo minimo garantito per il cotone al sostegno di progetti comunitari, dal divieto di sementi geneticamente modificate e di sostanze dannose per la salute alla tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, fino alla libertà di associazione dei lavoratori e al diritto alla contrattazione collettiva.

Il 2,5 percento della superficie mondiale viene utilizzata per la produzione di cotone.

„Il nostro obiettivo è far sì che chi si confronta con l’installazione e la mostra si fermi un momento a riflettere: dopo lo smaltimento, un prodotto scompare dalla vista, ma continua a far parte del nostro mondo. Qualità e durata dovrebbero tornare al centro delle nostre scelte e, affinché ciò accada, è fondamentale valorizzare l’esistente – conclude Annalena Egger –. Questo può avvenire attraverso lo scambio, la riparazione o il riutilizzo. Perché una società che accoglie l’imperfezione è una società più ricca di diversità e umanità“.

-

L’installazione „Una montagna di vestiti-È questa la vetta?“ e la mostra „Fashion Revolution-La produzione globale del tessile“ sono visitabili da venerdì 21 a sabato 29 novembre 2025, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, presso il cortile interno della Biblioteca Civica di Bressanone. Le iniziative sono promosse nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, in programma dal 22 al 30 novembre.

Foto: OEW-Organizzazione per Un Mondo solidale

Foto: OEW-Organizzazione per Un Mondo solidale -

Weitere Artikel zum Thema

Umwelt | Sostenibilità„Il vero problema è la sovrapproduzione“

Umwelt | RifiutiCosa succede ai vestiti che buttiamo?

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.