Eigener Strommarkt klimapolitisch irrig

Sehr kämpferisch treten Verbraucherschützer, Energieunternehmer (R. Rienzner) und Oppositionspolitiker für einen in Südtirol autonom geregelten Strommarkt ein. Der sollte es dem Land erlauben, sich aus dem gesamtstaatlichen Markt abzukoppeln und damit auch von der Regulierungsbehörde ARERA, zum Nutzen der Südtiroler Stromkundinnen. Diese blieben von der laufenden Strompreiserhöhung verschont, müssten gar nur jene famosen 21 Cent pro kWh zahlen, die im Bundesland Tirol verlangt werden. Mit mehr Autonomie bei der Elektroenergie könnte Südtirol seinen natürlichen Vorteil besser nutzen. Klingt verlockend, doch hinsichtlich Versorgungssicherheit, Energiesparen und Klimaschutz scheint eine solche Operation weit weniger sinnvoll.

Einmal aus einem technischen Grund: Südtirol exportiert zwar viel Strom in den wasserkraftintensiven Monaten. Aufgrund der jahreszeitlichen Schwankungen bei der Wasserkraft müssen wir im Herbst und Winter viel Strom aus Restitalien importieren, die zu fast 80% aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Dafür kauft uns Norditalien den Strom in der „Hauptsaison“ der Wasserkraftleistung ab. Nun muss Italien bei den erneuerbaren Energien dringend aufholen und Milliarden in Windkraft und Photovoltaik pumpen, um die für 2030 angepeilte Quote von 72% Erneuerbare in der Stromerzeugung (vgl. den PNIEC) zu erreichen. Zudem unterstützt Rom mit hohem Aufwand die Umrüstung im Gebäudebereich (Superbonus), die Elektromobilität (Zuschüsse für E-PKW) und die Deckelung der Strompreise für Geringverdiener. Um das zu stemmen, braucht Rom Geld, doch wirksamer Klimaschutz ist in unser aller Interesse.

Ein zweiter wirtschaftlicher Grund: Ein allgemein für alle Verbraucher halbierter Strompreis in Südtirol macht weder klima- noch verteilungspolitisch Sinn. Der Gesamtenergieverbrauch und Stromverbrauch steigt in Südtirol immer noch. Billiger Strom, wie ihn R. Rienzner fordert, würde die Bemühungen fürs Energiesparen unterlaufen und ist klimapolitisch kontraproduktiv. Da hat LH Kompatscher ganz recht. Allerdings müssen die sozial schwächeren Haushalte, die am wenigsten zu den CO2-Emissionen beitragen, entlastet werden. Eine undifferenzierte Strompreissenkung für alle ist sozial nicht gerechtfertigt. Auch eine CO2-Steuer würde sich in Italien auf den Strompreis auswirken müssen, um Lenkungswirkung zu entfalten.

Klimapolitisch macht die Abkoppelung Südtirols vom nationalen Strommarkt auch keinen großen Sinn. Denn sowohl bei der Stromversorgung wie beim Gas bliebe das Land von außen abhängig. Es geht somit nicht darum, Strom-Selbstversorger-Inseln zu schaffen, die mit ihrem Stromüberschuss saisonal ein gutes Geschäft machen und intern die Strompreise halbieren, sondern für mehr erneuerbare Energie für alle und weniger CO2-Emissionen zusammenzuarbeiten. Derzeit wird ein engerer europäischer Stromverbund hergestellt. TERNA investiert am Brenner und am Reschen in die Hochspannungsverbindung mit Nordtirol. Dann kann während der Wasserkraftflaute sowohl Strom aus dem Norden als auch aus dem Süden aus künftig erneuerbaren Quellen bezogen werden.

Eine Abkoppelung mit marktgeregelten Strompreisen führte zu einer marktbestimmten Lösung. Doch kann die Energiewende nicht dem allein dem Markt überlassen werden. ALPERIA muss als öffentliches Unternehmen begriffen werden: „Die Gewinne der öffentlich getragenen Energiegesellschaft fließen zurück in die Kassen von Land und Gemeinden und dann über den Haushalt zurück an die Bürger“, erklärt auch Rienzner. Es macht einen Unterschied, ob nur private Energiegenossenschaften und Aktiengesellschaften das Sagen haben, oder kommunale und landeseigene Betriebe am Werk sind, die auch klima- und sozialpolitischen Vorgaben zu beachten haben.

Der Staat muss seine Abhängigkeit vom Gas rasch abbauen und massiv in die Erneuerbaren Energien und die entsprechenden Netze investieren. Auch die Regionen mit hohem Anteil an Erneuerbaren haben ein Interesse daran, dass Italien insgesamt die Energiewende gut bewältigt. Durch die Einspeisung ihres „grünen“ Stroms ins nationale Verbundsystem profitieren sie ohnehin, ohne selbst Extraprivilegien beim Strompreis beanspruchen zu müssen. Wenn die Wasserkraftunternehmen und andere Erzeuger ihre Extragewinne (windfall-profits) an den Staat zum Teil abgeben, hat das seinen guten Grund.

Wenn die Landesregierung auf die Auszahlung des im Statut vorgesehenen Strombonus verzichtet, ist das klimapolitisch legitim. Dieses Geld ist in der Effizienzsteigerung der Südtiroler Kraftwerke, in Investitionen in öffentliche PV-Anlagen und in die Netzinfrastruktur besser aufgehoben. Darüber hinaus wird das Land mehr Mittel für die Subventionierung der Umrüstung der Gebäudeheizung einsetzen müssen. Um dabei für Klimagerechtigkeit zu sorgen, können Geringverdiener in Südtirol durch einen jährlichen „Stromscheck“ (Vorbild Österreich) zusätzlich zum staatlichen Bonus entlastet werden.

Alles richtig, nur frage ich

Alles richtig, nur frage ich mich, wie wir den Verbrauch senken sollen, wenn gleichzeitig E-Pkw’s und Wärmepumpen subventioniert werden, und anscheinend der Klimarettung wichtigster Schritt sind. Dazu würde mich noch interessieren, wie hoch der Preis noch gehen kann, bis für den Pkw Strom teurer wird als Ölprodukte, bis die Wärmepumpe mehr Geld frisst als die Gasheizung.

Ich weiss, klimatechnisch irrelevante Fragen, aber der Durchschnittsbürger schaut nunmal mehr auf die eigene Brieftasche, als auf das Weltklima.

Antwort auf Alles richtig, nur frage ich von Manfred Gasser

"... aber der

„... aber der Durchschnittsbürger schaut nun mal mehr auf die eigene Brieftasche, als auf das Weltklima.“

In diesem Satz fehlt das Wort zwangsläufig.

Antwort auf Alles richtig, nur frage ich von Manfred Gasser

Und wenn der

Und wenn der Durchschnittsbürger auf die Geldtasche schaut, dann investiert er in Photovoltaik und Wärmepumpe. Kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ursprüngliche geplanter ROI ca. 9 Jahre. Mit den neuen Preisen werdens 5 Jahre werden.

In dieser Argumentation wird

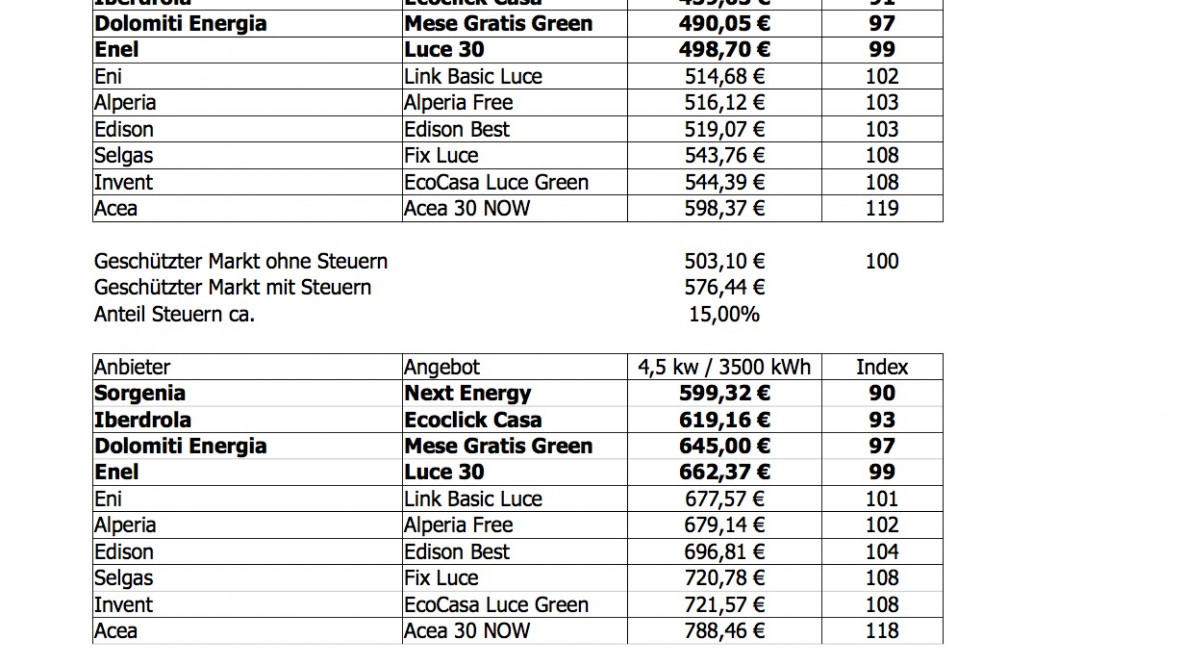

In dieser Argumentation wird nicht Rechnung getragen, dass in Südtirol schon der tägliche Konsum vergleichbar zu teuer ist und dass viele mit gestiegenen Energiepreisen erst recht nicht bis ans Monatsende kommen. Dazu kommt, dass die Alperia der teuerste Stromlieferant ist. (Warum können andere Anbieter den Strom wesentlich billiger verkaufen?)

Ob man bei niedrigeren Strompreisen automatisch mehr konsumiert, dass müsste erst erforscht werden. Man könnte den durchschnittlichen Stromverbrauch von Nord- und Südtirol vergleichen.

„Die Gewinne der öffentlich getragenen Energiegesellschaft fließen zurück in die Kassen von Land und Gemeinden und dann über den Haushalt zurück an die Bürger“. Die fließen nicht zurück an die Bürger, sondern werden in überteuerte Straßen- und Tunnelprojekten verbaut.

Die Gewinne der öffentlich getragenen Energiegesellschaft fließen zurück in die Kassen von Land und Gemeinden und dann über den Haushalt zurück an die Bürger

Ich finde den angeführten

Ich finde den angeführten technischen Aspekt hat der Autor nicht verstanden. Kein Mensch der sich in der Materie halbwegs auskennt, spricht davon die Netze physisch voneinander zu trennen. Es geht um eine rein verrechnungstechnische Autonomie, nach dem Vorbild von Genossenschaften. Auch deren Netze sind selbstverständlich in den Verbund eingebettet und schicken fröhlich Energie hin und her, wie es eben gerade das Verhältnis zwischen Produktion und Verbrauch vorgibt..

Der zweite angemerkte wirtschaftliche Grund unterschlägt, dass bisher der Strom im konventionellen Netz alles andere als billig ist. Es kann wohl als self fulfilling prophecy bezeichnet werden, wenn man behauptet, der Strompreis würde halbiert, wenn man ihn nicht verdoppelt.

Den Strompreis aktuell bei 10-15 Cent/kWh (vor Steuern u Abgaben) gehalten und niemand kommt auf die Idee mit Strom zu heizen - die Hauptproblematik. Die restliche Nutzung ist relativ uninteressant - der Verbrauch wird nicht in die Höhe schießen.

Ich geben dem Autor recht wenn er bemerkt: „es macht einen Unterschied, ob nur private Energiegenossenschaften und Aktiengesellschaften das Sagen haben, oder kommunale und landeseigene Betriebe“…allerdings: man kann dies sehr gut an Parametern wie Kundenorientierung und vor allem an Netzqualität und Anzahl der Stromausfälle messen, allerdings, zu Ungunsten der kommunalen „big player“ (Stichwort: Strom-Selbstversorger-Inseln, technisch gesehen können das nur Betriebe, die intensiv in Netzqualität investieren). Die Privaten haben sich aus der Verteilung längst zurückgezogen, weil sie gut rechnen können und das liebend gern den Genossenschaften überlassen.

Wenn die Landesregierung auf die Auszahlung des im Statut vorgesehenen Strombonus verzichtet, ist das zwar eine legitime Vorgangsweise, allerdings hilft sie letztlich vor allem den privatisierten Wassernutzern weiter ihre Nase zu vergolden.

Antwort auf Ich finde den angeführten von ceteris paribus

Das patzige großtuerische

Das patzige großtuerische Gehabe der ALPERIA und deren fragwürdige Aktivitäten zur Aufplusterung der Führungsriege, fließen auch in den Strompreis ein.

Die Unterstützung der Härtefälle, kostet mit den staatlichen und Landesstellen mehr als das Dreifache, von dem schließlich spät und oft genug auch reichlich bei den Schlaumeiern ankommt.

Lieber Thomas Benedikter,

Lieber Thomas Benedikter,

da ist viel richtiges & wichtiges dabei. Offene Fragen bleiben folgende:

- Gehen die ganzen Hyper-Gewinne aktuell wirklich nur in die Öffentlichen Kassen?

- Warum muss die Alperia als einer der teuersten Anbieter auf dem Ital-Strommarkt auftreten?

- Warum darf die Alperia (im Südtiroler Besitz) Italien- und weltweit spekulieren, zocken, verzocken & sponsern? ... vielleicht weil es bei diesen Gewinnen eh egal ist wenn man da und dort Millionen in den Sand setzt, weil immer noch genug über bleibt?

- Warum ist Ötzi-Sev-Strom auch nicht wesentlich günstiger? (Diese Frage hat mir Rudi R. aber eh halbwegs erklärt ... = Aufgrund Ver- und Ankauf im Netzverbund haben sie wenig Spielraum / weil nach 2010 gegründete Genossenschaften nicht mehr „frei“ sind.)

- Und was ist mit jenen wenigen Betrieben die aktuell aufgrund von Corona 80% bis 90% weniger Umsatz machen und weit im Minus arbeiten? Da wird mit den aktuellen Rechnungen nicht nur weniger verdient, sondern das Minus wird größer.

Und da reicht ein „Bürgercheck“ von 50€ bei weitem nicht aus.

- Und schließlich wir die E-Mobilität bei diesen Preisen (wie schon andere Kommentatoren anmerken) zur Farce. Jetzt im Winter wo die Akkuleistung um bis zu 35% reduziert ist, kostet der gefahrene KM fast mehr als mit einem sparsamen Diesel. Diesel kostet schließlich aktuell nicht 100% sondern „nur“ 20% mehr.

- Und das größte Rätsel bleiben natürlich die Stromangebote von gewissen Anbietern die die kWh für 10C bis 20C anbieten. WIE?

Vielen Dank für die

Vielen Dank für die interessanten Reaktionen. Nur kurz der Versuch einer Antwort an Klemens Riegler:

1. Der ALPERIA-Reingewinn (2020 insgesamt 33,3 Mio Euro) sollte an die 4 Anteilseigner gehen: Land Südtirol, SELFIN, Gemeinden Bozen und Meran (ALPERIA-Eigentümer vgl. WIKIPEDIA)

2. ALPERIA einer der teuersten Anbieter? Auch ALPERIA hat vermutlich wenig Spielraum bei der Preisgestaltung und ist an Richtlinien von ARERA gebunden. Andererseits investiert ALPERIA viel und versucht, die Nachhaltigkeitsziele zu beachten: vgl. Nachhaltigkeitsbericht der ALPERIA: https://nachhaltigkeit.alperia.eu/sites/alperiacsr20/files/download_cen…

Das könnte schon mittelhohe Preise für den Endabnehmer rechtfertigen.

3. Zur Spekulation würde ALPERIA wohl argumentieren, dass man vorhandene Liquidität solide und ertragreich im Energiebereich investiert. Diverse riskante Beteiligungen wie z.B. jene in Bulgarien haben sie letzthin abgestoßen. Hier spielen Rentabilitätsüberlegungen eine große Rolle, doch aus Südtiroler Sicht wäre wünschenswert, dass ALPERIA vor allem in die PV-Anlagen, in Pumpspeicheranlagen und die Infrastruktur im Land investiert.

4. Ötzi-Strom günstiger: Rudi Rienzner hat darauf geantwortet.

5. ALPERIA hat in dieser Hinsicht einige Notstandshilfen geleistet, in Form von Stromrechnungsabschlägen. Für diese Art von Betriebskrisen sind sie als Stromversorger wohl nicht zuständig.

6. Ja und Nein. Der Diesel ist immer noch zu billig. Das Aufladen des E-Autos zuhause ist billiger. Wünschenswert wäre eine Preispolitik an den ALPERIA-Ladestationen, die vergleichbare Treibstoffkosten mindestens halbieren, um den Umstieg aufs E-Auto zu fördern. Wiederum werden hier die Investitionskosten ins Ladesäulennetz eine Rolle spielen.

Antwort auf Vielen Dank für die von Thomas Benedikter

Herr Benedikter, könnten Sie

Herr Benedikter, könnten Sie bitte freundlicherweise erklären inwiefern Alperia bzw. jeder andere Stromanbieter auf dem freien Markt an die „Preisgestaltung und an Richtlinien“ von ARERA gebunden sein soll? Vielen Dank hierfür.